自我認同 Identity

現代社會推崇「成果導向的認同」,主流觀點為「我要有某種成果,才值得擁有那種身份,例如:

我要有好成績,才算是好學生

我要有很成功的公司,才稱得上是創業家

而這也是很多人內耗,畏縮不前的根源。這是一種以「外部驗證的為基礎」的身分建構,而不是「自我認同」。自我認同,是以自身為出發點,自己決定「我是誰」,而不是透過別人的標籤決定你是誰。

當外部認證根深蒂固時,我們會有幾個顯著弱點:

若一段時間沒成果,或成果不夠大,不夠頻繁,就會認為自己是個冒牌貨(Imposter Syndrome)

心理急需新的成果來維持自信,鞏固標籤,無法真正安穩下來

身份應該反過來建立:我先選擇成為誰,並用行動去支持這個身份。我們無須先很有某方面的成就,才能成為某方面的人。

X 我有暢銷作品,所以我是作家

O 我每天思考,寫作,產出我的思考,所以我是作家

X 我要考試考好,才是好學生

O 我每天學習,增長知識,所以我是學生

X 我的公司有很好的收入,所以我是創業家

O 我每天觀察需求,創造解決問題的辦法,所以我是創業家

「身份」是你選擇進行的方向,而不是結果的總和。「身份」是你選擇進行的方向,而不是結果的總和。「身份」是你選擇進行的方向,而不是結果的總和。

這也是「原子習慣」作者James Clear的核心理念。你可以選擇認同某個身份,只要你以每天的實際行動,鞏固這份認同。這樣的認同會是強而有力,有證據支持的。

「我是一個創業者!」但沒有任何行動 v.s.

「我是一個創業者!我一直跟客戶聊需求,改進產品,尋求更多的用戶支持」

「我是一個音樂家!」但沒有任何練習或創作 v.s.

「我是一個音樂家!我每天練琴,創作樂曲,即使沒人知道」

「內在認同」與「外部認證」的衝突

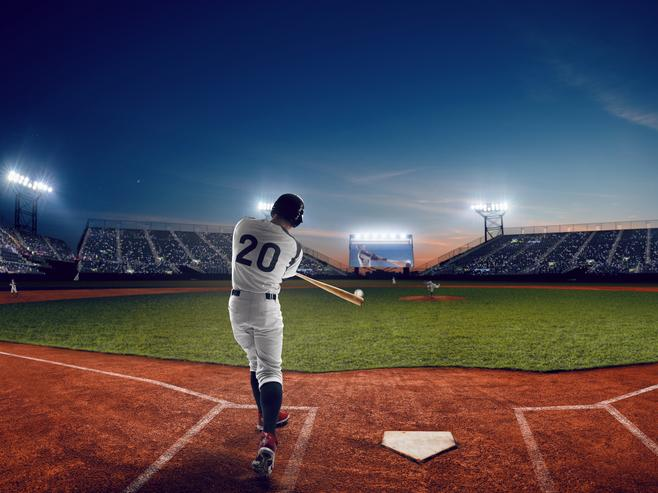

如果一位棒球選手,夢想是上MLB,但棒球生涯最高層級只到2A,那他可以說自己是MLB選手嗎?

不行。MLB選手這種稱號,是一個有明確事實的頭銜,有客觀標準(跟球隊簽約,登錄在大聯盟的現役名單中)。這就像「醫生」,「會計師」等有明確事實的頭銜一樣,是一個專業資格,具有強烈的外部授權性。

若一位棒球選手從沒上過MLB,卻說自己是MLB選手,便不符合事實。若任何人都可自稱是MLB選手,那這個專業資格所代表的頂尖成就與意義都會消失。

然而,即使這位棒球選手生涯從未登上大聯盟的舞台,也不代表他缺乏一個強大、值得尊敬的「身份」。「身份」是一個「行動」與「過程」,而非最終獲得外部授權的「認證」。

這位選手,是什麼「身份」?

他是一位「以MLB為目標」或「曾以MLB為目標」的「職業棒球選手」

他日復一日接受訓練,精進自己的技術與心理。他的「身份」就是一位值得驕傲的職業棒球員。

他是一位「頂尖運動員」

即使最高層級只打到小聯盟2A,也已代表他的運動能力超過世界絕大多數人。

他是一位「奮鬥者」、「追夢者」

他奮鬥人生,追求極致的旅途定義了他,即使最後他沒有獲得那份「認證」。這些都會是他人生的養分。

目標與頭銜是「方向」,是北極星;而身份是在朝著北極星前進的路上,你所成為的那個人。

我們再來看看其他沒有「官方認定」的身份。

「創業者」「作家」「音樂家」這些身份,沒有一致的「客觀標準」。一位從未獲得葛萊美獎的音樂家,並不會因此而不是音樂家。

由於缺乏客觀標準,大多數的人(不管與你多親近)通常會基於自己的標準來評判你。而大多數時候,人們的標準來自當下的社會風氣與主流觀點。持有主流觀點的人很多,所以我們會誤以為「這麼多人這樣想,那事實一定就是如此」。

「等你公司賺錢了,你才是創業者」

「等你能完全靠寫作維生,你才是作家」

這些都是外部、結果導向的標籤。如果你需要所有人都同意才認同自己的身份,你可能永遠等不到那一刻。歷史上充滿了在被他人嘲笑和質疑時,仍然堅持下去的創業者。他們的自我認同,是他們堅持下去的燃料,而不是等到成功後才獲得的獎賞或認證。

如果認同自己的身份,但這樣的認同,卻不能讓自己經濟獨立,因此感到空泛,阿Q,怎麼辦?

這是很常見,也很實際的掙扎,單純的「自我身份認同」並不能直接換成收入。你的身份仍存在,但

身份 =/=收入

社會認同的身份,往往比較可能=收入

這是「自我認同」與「大眾認同」的差異。然而這樣思考,其實也是弔詭的。因為大多數情況下,人們要先看到你的成果,才認定你的身份。

有幾個思考方向:

堅守自我認同的身份,另尋經濟支點

我是一位創作者,即使我暫時需要別的方式養活自己。這種作法其實非常務實,也容易有退路。

這在創作,創業的過程中都非常常見。雖然現代很多故事,是奮不顧身地孤注一擲,然而這也放大了倖存者偏見(survivorship bias),導致我們更常看到這樣的成功案例。事實上,水面下那堆積如山的失敗案例,往往不被人所知。

找到身份與市場的交錯點

這是創業的核心,在「市場認可」與「自我認可」中,找到最好的平衡點。

為你的身份設計出一個被需要、被理解、可轉化為商業價值的橋樑。

把「內在輸出」轉化為「外在輸出」,以此為使命,提供外部價值->找到變現模型

「我是誰」是我的選擇與實踐;「我如何賺錢」是我的生存,外部價值創造策略。我無須以收入否定我的身份,也不會以我認定的身份,逃避對現實的責任。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐