書寫的消解與殘存——魏壁的書法自傳

在當代書法日益陷入圖像化、設計化、表演化的潮流中,魏壁的《陣·塔·覆·渗·渍》提供了一條稀有的逆向通道。他不再重新書寫書法,而是拆除其表面語法,將視線引入書法人長年累積的行為痕跡、物質遺留與時間層。這組作品拒絕符號性、排斥美術館式語境的立即可讀性,也重新打開了對書法作為生存實踐的反思。

這組作品不屬於傳統意義上的書法範疇,卻又不可否認地立基於書法。它所進行的,既是一種對書寫形式的徹底消解,也是一種對書法人存有狀態的深層追問。它不再依賴筆劃與結構,而是將書法視為一套行為系統與物質遺留,經由時間、習慣、勞作與空間積澱,轉化為一種殘存性的在場狀態。

作品使用的材料如廢紙、畫毡、墨渍、洗筆水、拼貼日誌、槁木線條等,皆為書寫過程中不被視為「作品」的邊角物與副產物。然而,正是這些碎片構成了書法人實踐的真實軌跡。魏壁所處理的,不是書法的表現問題,而是其存在問題——當書法不再被觀看、不再輸出、不再服務於形式美學,它是否仍有存在的可能?若有,則何以呈現?

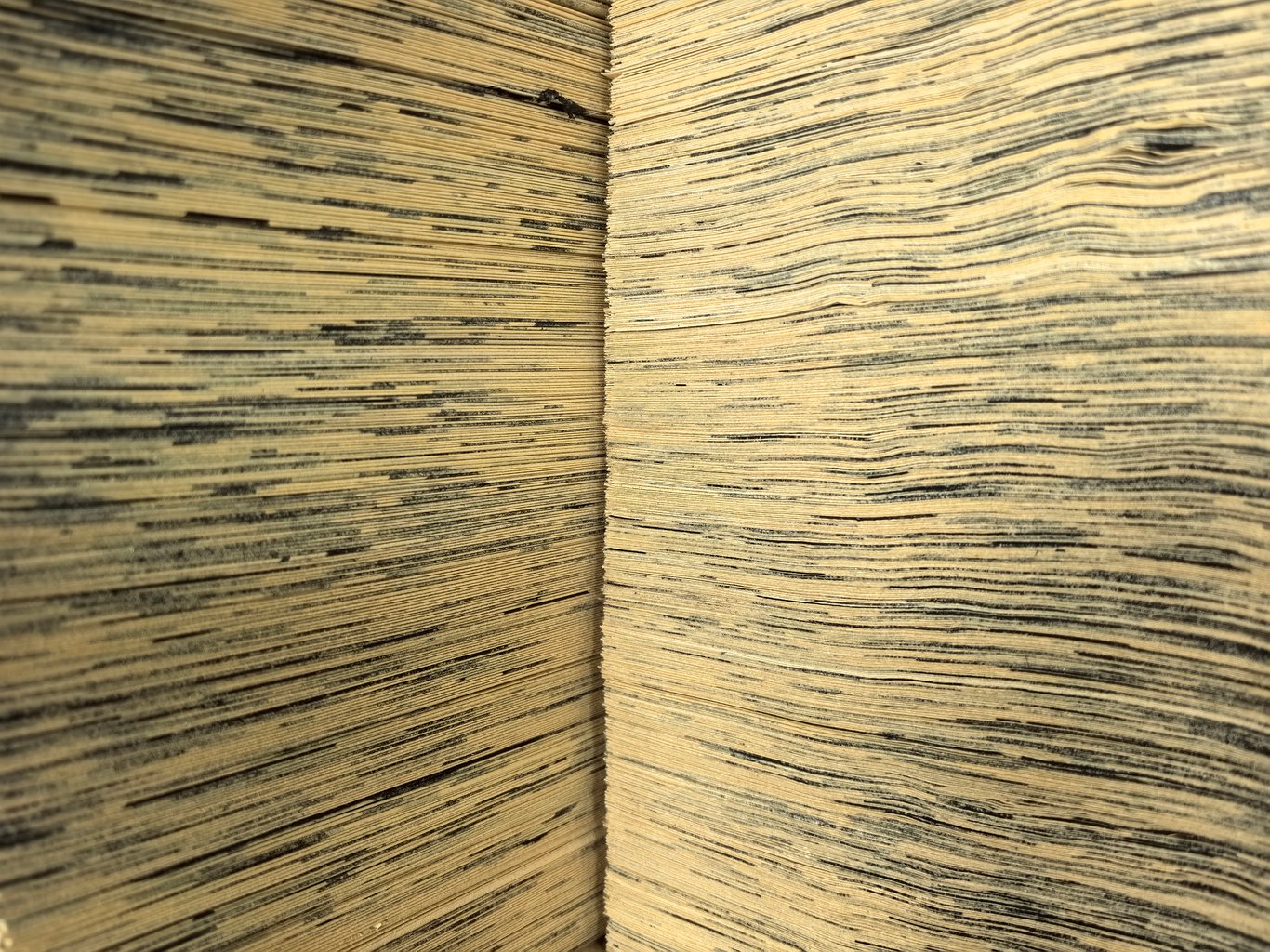

這些作品並非自命題出發的藝術計劃,而是從日常勞作與生活習慣中緩慢生長出來的堆積性構造。據魏壁回憶,「塔」最初只是出於「不想垃圾亂飛」的實用動機,後來堆高到一米多時,他才意識到「好像也可以當作品來看了」——帶有墨跡的廢紙頁層層疊起,紙張因局部受潮與乾裂而微微起伏,墨水早已滲透過層層紙面,留下濃淡不一的暈痕。

從正面看,它像一截帶有花紋的動物皮毛,前後錯落地掛在牆上;從側面看,卻像是海邊堤壩上的一塊塊消波石,隨時一副可以迎接海浪衝擊的架勢。這種「從使用中長出審美」的生成模式,正好與當代藝術中自上而下的命題美學、敘事設計與展示策略構成鮮明對照。

那些木料則是他本人親自駕車進出山林十數次,手工採集、搬運、分類、處理所得。這種近乎荒野式的身體勞動,不僅建立了與材料之間的肌理性關係,也使創作行為不再停留於「形象生產」,而進入對「物」本身的信任與依附之中。這不是藝術家的權力介入,而是一種與時間與腐朽共處的慢行姿態。

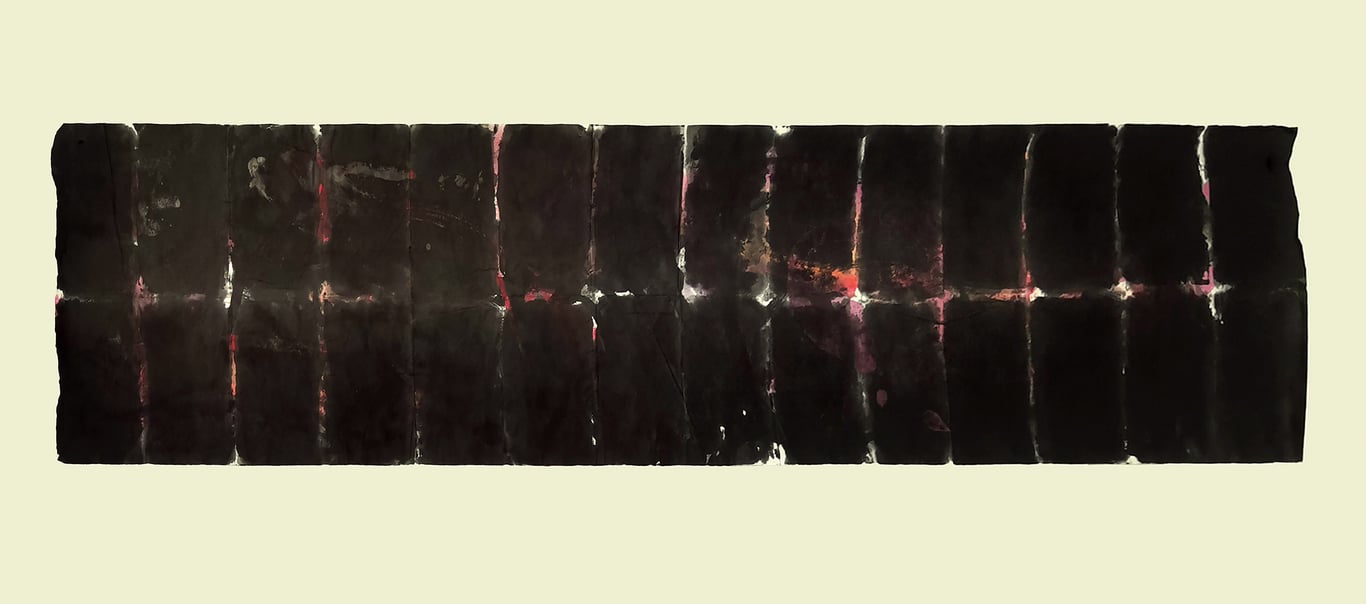

題為「陣」「塔」「覆」「渗」「渍」的五組裝置組件,對應著書寫行為的五種殘留結構:排列、堆積、覆寫、滲透與染痕。這些詞語的選擇既具物理指涉,也蘊含行為意圖,從空間性、時間性與痕跡性層面回應書法實踐中不被正視的物質基礎。書法在此成為一種遲滯的運動,一種滲入生活並與之不可分割的過程。

那些「渗痕」,往往不是一筆墨跡,而是長期書寫,墨水滲入畫毡後留下的大片暈染。灰黑色的水漬像不斷蔓延的陰影,邊緣帶著細碎的裂紋,隱隱透出時間在其間的流動。它們不像被控制的筆劃,而更像雨後牆壁上自然蔓延的水痕。你甚至能想像出某個午後,書法人匆匆洗過毛筆後未曾在意,滴落的水與墨在暗處慢慢發散,最終留下這種「不被觀看」卻頑固存在的記錄。

這種命名策略既非詩化,也無敘事,其拒絕表意功能,轉向動作與物的聯繫,構成一種以材料邏輯為基礎的非語言結構。我們或可將之視為一種「後語義書寫」:書寫行為仍在,但已不再以語意為目的;所遺留的,是被動發生的痕跡,是行為者與環境共構的物質回聲。

喬治·迪迪-于貝爾曼(Georges Didi-Huberman)對圖像作為痕跡的論述中指出:「圖像不是某物的符號,而是某物的痕跡;它不是一種缺席的指涉,而是曾在場的證據。」若以此視角來看魏壁所懸掛的枝條、堆積的紙塔與墨痕斑布,雖非傳統意義上的圖像,卻構成一種「非圖像的圖像」——是由勞作、觸碰與時間積累所留下的不可閱讀之痕跡。它們不構成形象,卻逼迫觀看;不傳遞意義,卻使事件無法遺忘。

儘管在技術上仍可拆解、打包與運輸,這類作品的展出成本極高。材料多為朽木與自然枝條,結構繁複,搬運過程中極易破損。更關鍵的是,魏壁從未將其預設為可流通的展品,也未對其進行任何適展性設計。這並非激進的制度對抗,而是一種從日常積累中自然生成的創作節奏,使作品在事實層面上與展覽制度、物流體系之間形成持續的張力。

目前這組作品尚未公開展出。魏壁僅在家中一處大廳空間中簡單掛出、局部佈置,以便觀察其體積與結構對在場感的影響關係。這並非一場展覽,而是一種在日常棲居空間中進行的非正式試掛行為,既非面向觀眾,也無展示意圖。正因如此,作品迄今未被封閉為「最終型態」,若未來有展覽發生,它將不可避免地需要重新堆疊、拼組與修補。魏壁曾說,若真要搬運,抵達現場後許多枝條必然已折斷,只能因地制宜重新搭建,甚至當地尋找替代木料進行補位。這並非單純的修復行動,而是一種延續創作的方式。

換言之,這些作品所預設的,不是一種穩定的呈現結構,而是一種可變異的空間編碼過程——每一次展覽,都是重新再「寫」一次的契機。

這種創作邏輯與中國古代「筆墨當隨時代」的觀念不同,也與西方現代主義對材料語言的控制性風格不同,更接近一種物性主義下的時間倫理:創作者的角色不再是形式的施加者,而是材料變化的陪伴者、生活堆積的證人。與其說魏壁創作了一件作品,不如說他讓作品自己「長出來」。

魏壁不是在創造作品,而是在留下生活。他所呈現的書法,並非為「觀看」而存,而是由「活著」所生。這是一場極端內向的實踐:無關形式,無關表意,無關觀眾,只關乎時間與殘餘物之間的倫理關係。他讓我們意識到,書法作為一種歷史性技藝,其真正的延續不在於形式語法的更新,而在於其是否能轉化為一種低頻而堅定的生活痕跡。

當書法不再被寫出,而是留下來,它可能更貼近其本質。

陣

塔

漬

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐