大坑西邨|追蹤半年 三位街坊覓屋記 九旬黎伯獲體恤安置 兩老住戶仍徬徨

(原文刊載於集誌社)

文|廖俊升

攝影|梁文熙

大坑西邨即將重建,今年三月是街坊搬遷「死線」,管理屋邨的平民屋宇公司,提出安置方案僅派津貼,並無居所重置安排。《集誌社》去年七月報道街坊困境,91 歲獨居的黎伯,當時找不到落腳點,對前景徬徨;73 歲侯先生,找了七個租盤,無一願租予長者;73 歲的羅太,要照顧 103 歲母親,難覓像公屋一樣、有騎樓連廁所的單位,讓她替坐輪椅的母親洗澡。他們都期望,政府安排「一屋換公屋」安置。

搬遷死線迫在眉睫,「一屋換公屋」仍未能如願。《集誌社》追蹤他們的個案半年,三個住戶近況如何?九旬黎伯昨(22 日)終「成功爭取」、獲恩恤安置上公屋。但有人歡喜有人愁,侯先生睇樓已達十次、仍未成功租屋,更因加入抗議、未簽退租協議,遭平民屋宇起訴。盼陪伴媽媽居家安老的羅太,至今未找到合適居所,終「向現實低頭」,安排媽媽進老人院,嘆道「好像被迫要分開了」,這一回,到年逾七旬的她,開始為尋覓新居租信而擔憂。落成逾半世紀的石硤尾大坑西邨今年重建,三月是街坊遷出死線,平民屋宇提出兩個「安置」方案,都是派津貼,街坊不會獲得居住單位安置。 2021 年敲定重建方案、去年六月提出安置計劃,一班街坊展開曠日持久的抗爭,從擺街站、到向房屋局、市建局請願、向立法會議員申訴、拒絕簽署退租協議、爭取「一屋換公屋」、拒津貼,馬不停蹄。

臨近死線、街坊仍在抗爭。走入大坑西邨,民樂樓地下對出掛起了一排寫上血紅「慘」字白裇衫;仰望四樓走廊外牆,亦有一幅「慘」字白布。昨日下午三時半,街坊提著摺枱椅子,寒風中,在白布底下開街站,訴說不滿重建「安置」方案,街坊有何「慘況」。

《集誌社》去年七月曾報道,一群街坊就算有津貼仍難安居,特別是長者戶,控訴難覓租住單位。記者跟進這群「搵屋難」的街坊,有獨居長者、有雙老照顧者,半年過去、死線越來越近,他們近況如何?

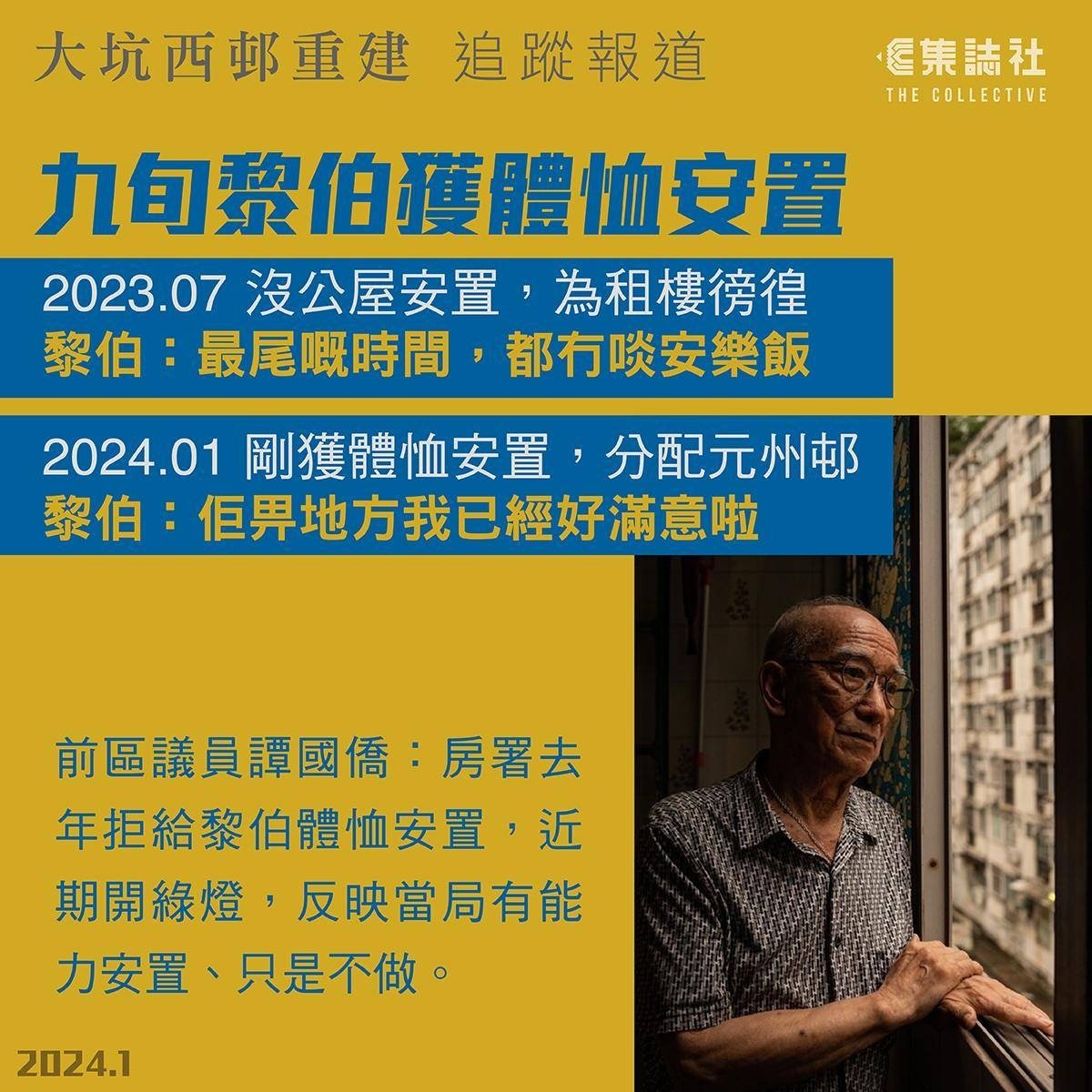

九旬黎伯喜獲體恤安置公屋 「𠵱家唔使驚,有個竇口就得啦!」

91 歲、獨居民安樓三樓的黎伯,每日撐著拐杖、走三層樓外出買飯。他去年七月向《集誌社》嘆道,但求有個安樂窩,惜因年老,無業主願向他放租,重建迫近,還未找到落腳地,感到徬徨,「人有三衰六旺,我𠵱家係最衰嘅時間。最尾嘅時間,都冇啖安樂飯…」

經歷半年憂慮,還有一個多月便要遷出,記者昨日( 22 日)採訪黎伯,剛巧他收到房屋署信件,獲體恤安置,分配元州邨 39 樓單位,本月 29 日起租。黎伯感高興,「佢畀地方我已經好滿意啦,咁多人都申請唔到。」他預計農曆新年入伙,有望趕及三月死線前搬遷。

折騰申過渡屋終落選

去年平民屋宇提出「安置」方案,黎伯甚為擔憂,他憶述,透過屋邨社工隊,申請啟德過渡性房屋,一個老人從石硤尾走到啟德、走走趯趯,最後攪珠落選。「又上又落周圍搵,亂七八糟,攪珠又話攪唔到,畀後生攞晒」。

或許因禍得福,他同步申請公屋,昨日終收到好消息。「𠵱家唔使驚,有個竇口就得啦!」他說,早前擔心入住過渡屋,兩年約滿要再搬,如今放下心頭大石,元州邨有升降機、近地鐵站,適合長者居住,「直情方便啦,仲有個商場添」。

譚國僑:反映當局有能力安置,只是不做

關注大坑西邨重建的前區議員譚國僑表示,去年八月曾替黎伯申請體恤安置上公屋,惟當局拒絕。他指出,近期政府開綠燈,願體恤安置弱勢街坊,質疑政府最初是怕其他居民有同樣期望,故拖延至最後階段。翻查資料,房屋局局長何永賢去年七月表示,公屋申請和輪候有嚴格機制確保公平性,非必要地使用公屋資源安置大坑西邨居民,將對正在輪候公屋的人士做成不公。她又指,平民屋宇是大坑西邨承批人,有責任妥善安置租戶,房屋局知悉平民屋宇向居民提供全面和合理的安置計劃。

譚表示,同意政府體恤安置黎伯,但個案反映當局有能力安置、只是不做,處理程序對其他居民不公。他說,因大坑西邨多數是年逾 60 歲、同樣是上年紀的街坊,但他們只能接受平民屋宇的方案,沒有選擇,「無妥善安置、只有強迫遷置」,「街坊願意放棄租金津貼,只是想安居,現在的做法不是以人為本。」

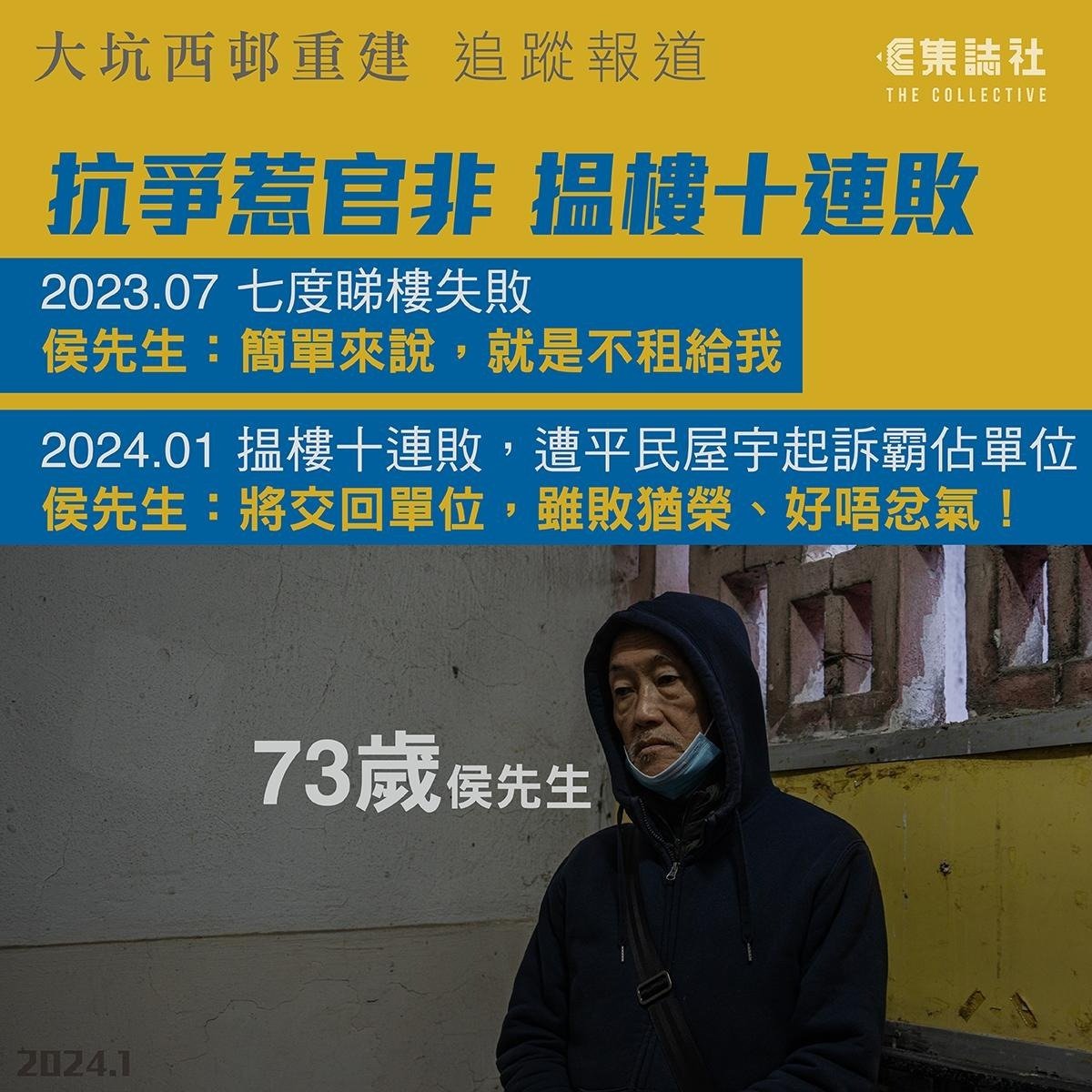

七旬長者搵樓十次失敗

有人歡喜有人愁,有長者至今未覓得落腳點。今年 73 歲的侯先生是抗爭一員,他不滿平民屋宇的「安置」方案,未簽「退租協議」。他去年七月向《集誌社》表示,曾 七次到地產舖找租盤,業主都因他的年紀而拒租;也試過叫女兒租樓,但業主也因她有老父而拒租,「簡單來說,就是不租給我」。

事隔半年,一家五口同住的侯先生,還未定去向。他本月再找了三個租盤,看中深水埗的單位,業主又因他年紀大而拒租;另外兩個大角咀的單位,業主雖願放租,他卻認為位置和環境惡劣,不宜一家大小、孫兒居住。「因為我年紀大、冇收入。你話你有個女,點知你個女支唔支持你?仲有你咁老,你喺間屋有咩事咁點算。」

遭平民屋宇起訴 擬和解結束抗爭:雖敗猶榮

前路未明之際,平民屋宇上月起訴多名租戶,指他們違約、霸佔單位,侯先生同遭起訴。這次,他嘆無奈妥協,只好還交單位、結束抗爭,但覺「雖敗猶榮」。「好唔忿氣!」侯先生激動說,街坊所爭取的,只是公屋安置,從無過份要求,也未曾討錢,「我哋爭取嘅嘢其實好簡單,但做唔到」。

如今平民屋宇出動法律手段,侯先生坦言難續對抗,打算月底簽和解協議、繼續尋覓單位搬走,只盼在農曆新年後,能讓小家庭安居。

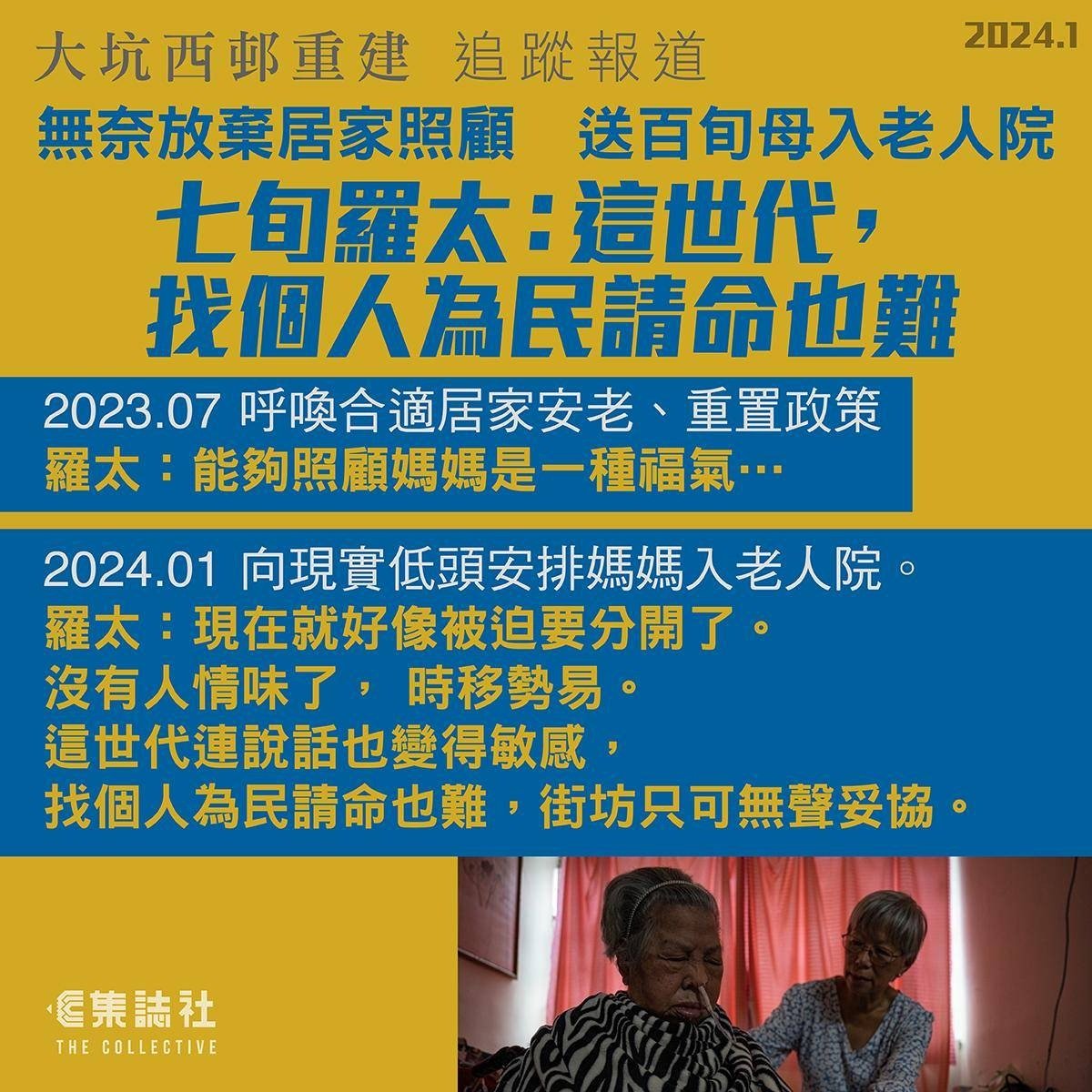

盼親料 103 歲母親 終須「向現實低頭」

就算是一早簽了退租協議的羅太,剩一個多月時間,也因照顧者的身分,未找到居所。羅太今年 73 歲,與丈夫住在民強樓五樓, 103 歲的媽媽住在樓上。媽媽只能卧床、無法溝通,羅太每日到樓上照顧媽媽、替媽媽洗澡。

去年七月,羅太向《集誌社》表示,希望居家安老、親自照顧媽媽,但坐輪椅、無法動彈的媽媽,進不了浴室,故需有像公屋設計,具去水位的騎樓、連接浴室的單位,才可在騎樓洗澡替媽媽。這設計一般私樓難見,而且需要簡約間隔的單位,以便推動輪椅,租客也不能擅改業主設計。

昨日記者再探訪羅太,她仍未找到合適單位,故決定「向現實低頭」,安排媽媽到老人院。

她向記者道出,這些年當照顧者的心路。2015 年,媽媽仍可健康走動,羅太當年替媽媽輪候老人院做個保障,但一直覺得自己仍有氣有力,故希望照顧媽媽晚年,就算輪到了,也沒有入住。

母無法彈動吞嚥 辛苦孝順女望伴身旁

近這三數年,媽媽狀況越來越差,曾跌倒兩次,致無法動彈;疫情期間膽石發炎,開始無法吞嚥、要插胃喉。媽媽只能躺著、睜睜眼睛。羅太請了一位工人照顧媽媽,但她還是要到樓上照顧媽媽,每次出門覆診,羅太也要和丈夫及工人,三人合力搬媽媽上輪椅、推她到醫院。

照顧雖苦,但能每日與至親相見、報答養育之恩,她仍覺快樂。「我覺得在家裡,就是如果有能力的話,是不是始終都好一點呢…以前經常有人問我,這樣是否辛苦點?我做得到,我就不覺得辛苦了。還有最主要的是,你每晚都見到她。她現在不懂說話,其實我也不知道她是否知情,怎樣都是在自己身邊比較好」。

體恤安置上公屋 不能同住

她仍在堅持,希望留在媽媽身邊,就算搬也望住在一起。 3 月 4 日便是遷出限期,仍找不到合適的無障礙住所。「租村屋地方夠大,但二樓三樓不用想了,地下就要人家願意改裝設計,還有蛇蟲鼠蟻。而且出入不方便,就真的沒辦法。」

她曾向鄰舍輔導會查詢,媽媽申請公屋恩恤安排,惟發現恩恤只能處理媽媽一人的申請、戶籍不能包括羅太,「我要跟著她,因為只有姐姐一個人是搞不定的」,結果便放棄申請。

「像被迫要分開了」

「現在就好像被迫要分開了,你租不到房子…」羅太嘆道,只好改變初衷,去年底重新替媽媽找老人院,在剛剛的周日獲通知有宿位。她自己就尚未開始找落腳點,因媽媽一天安排未定、她都不能找地方住,「我想著,如果媽媽住進老人院,我都是在附近找房子的了。」

還不到兩個月,她焦急起來,擔心找不到地方住。從一開始爭取「一屋換公屋」、冀居家安老,到後來體恤安置不果,終向現實低頭,慨嘆政府沒有申援手,「沒有人情味了, 時移勢易…」她亦嘆,這個世代連說話也變得敏感,找一個人「為民請命」、發聲也難,街坊只可無聲妥協。

羅太批評,政府引入市建局重建,卻在安置上撇清關係,未安排其他居住選擇,令街坊陷入流離失所,「這條邨這麼多年了,我媽現在 103 歲,還有這裡 1964 年落成、那時候住進來的年輕人,現在都老了,有些八、九十歲。」

102 歲的媽媽無法彈動,要由羅太替她洗澡。浴室是單人企位,浴室是單人企位,在浴室門口的騎樓位置,替媽媽洗澡。她擔心,出去租樓,難找到這種公屋設計的浴室。(資料圖片/ 梁文熙攝)

羅太不是單一個案。譚國僑指,有 80 多歲的街坊,與折肢妻子和兒、媳、孫兒同住,雙老符合公屋體恤安置要求,但家人則不能一同入住。他指,他們是低收入家庭,理應合符資格,故不理解程序。

譚又指,像羅太的照顧者,除了要解決家居無障礙設施的困難,也要思考私樓通常是兩年期租約,若兩年後業主不續租,雙老應如何面對?「政府幫手就解決到問題,現在完全不是妥善安置。」

公屋聯會總幹事招國偉就認為值得商榷,一般情況下,看不見羅太不能依親恩恤上公屋的原因,如她是因資產超標,則反映其有能力租私樓。他表示,騎樓連廁所的設計,多數是舊式公屋,近十年興建的多數是新式公屋、廁所獨立而不連騎樓,加上未來趨勢是新式公屋,要分配至舊式要視乎供應量。

招表示,雖然新式設計廁所不連騎樓,但廁所面積較大,適合長者居住的一、二人單位,廁所也用摺門,便利輪椅出入;加上單位門口的台階,也可加置斜台,或能應對長者需要。不過,他相信部分私樓也有類似設計,現時亦有不少行動不便的長者居於私樓。

自 2023 年 6 月平民屋宇公布大坑西新邨重建及回遷安排,截至 2024 年 1 月 7 日,平民屋宇收到 1,202 個租戶(98%) 遞交接受重建《回條》,其中有 1,164 租戶(95%)已簽妥相關法律文件,超過 240 戶已主動提前交回單位。

上月平民屋宇起訴部分拒簽退租協議的數十位街坊,指他們霸佔單位、要求交還。平民屋宇當時回覆查詢表示,剩餘「極少數」嚴重違反租約、逾期沒有遞交《回條》,或未簽妥文件的「相關佔用人」,平民屋宇「只好啟動法律程序收回單位」,以便重建工程能按計劃展開,讓「大部分」接受重建方案並的租戶,可如期於重建後回遷。據了解,部分抗議街坊正聯絡律師團隊商討方向。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐