人类猴子论 第五章

这一章将转向个体化视角,描绘那些不再适应系统、不愿顺从规则、被标记为“异类”的人。他们可能是清醒的叛逃者、疯子、边缘者,也可能是试图自建系统的反叛者与先知。

第一节:“逃出的猴子”与“系统的天敌”

并非所有猴子都愿意被饲养。

在这个高度组织化、结构严密的社会动物园里,总会出现少数“不配合”的个体。他们从一开始就显得格格不入,不愿遵循喂食时间,不接受统一训练,对“香蕉换电池”的交易规则毫无兴趣。更危险的是,他们不是无知,而是清醒。他们看得见笼子的缝隙,听得见背后的机器运转声,嗅得出空气中制度的铁锈味。他们不是无法适应,而是拒绝适应。

这些人,我们称之为“逃出的猴子”,或者更精确地说——系统的天敌。

他们的存在对整个系统而言是一种潜在的病毒,一种扰乱既定秩序的变量。一只猴子跳出笼子也许不会立刻摧毁动物园,但它会让其他猴子产生疑问:“原来笼子是可以出去的吗?”

于是,系统的本能反应是压制。他们被贴上“问题人物”“精神异常”“反社会倾向”“阴谋论者”“不合群”“中二病”等标签。他们在学校中被孤立,在职场中被打压,在家庭中被误解。他们的质疑不会被回应,只会被规训、药物、劝导、法律、流量、打压甚至沉默所取代。

历史上这些“逃出的猴子”并不稀少。他们以哲人、艺术家、革命者、先知、疯子、激进分子等面貌出现。卡夫卡用《审判》道出无形权力的荒谬,乔治·奥威尔构建“老大哥”式的极权噩梦,尼采高喊“上帝死了”震碎了道德虚伪的假面,帕索里尼用镜头拍下文明的肠胃。今天的黑客、匿名者、地下诗人、社会边缘人,乃至在街头举牌呐喊的人,都是他们的继承者。

但他们注定孤独。

因为他们面对的不是某个坏人,不是某个恶政,而是整套系统的惯性。一个由数亿只猴子共同维系、赞同、依赖的庞大结构——即使知道它有问题,也没人愿意亲手摧毁自己生活的支架。清醒是异类的荣光,却也是异类的枷锁。

“逃出的猴子”不是英雄,他们只是诚实。他们没有救赎他人的义务,他们甚至没义务生存。他们只是拒绝谎言,拒绝习惯,拒绝装睡。他们不是救世主,只是不会假装自己睡着。

但正因为如此,他们成为系统最忌惮的存在。不是因为他们有力量推翻系统,而是因为他们揭露了系统的虚假基础:它不是天经地义的存在,只是大家集体妥协后的产物。

……但他们注定孤独。

因为他们面对的不是某个坏人,不是某个恶政,而是整套系统的惯性。一个由数亿只猴子共同维系、赞同、依赖的庞大结构——即使知道它有问题,也没人愿意亲手摧毁自己生活的支架。清醒是异类的荣光,却也是异类的枷锁。

逃出去的猴子,有时会“成功”——他们以强大的洞察力和意志创造了新的规则,甚至撼动了旧有秩序。希特勒就是典型,他逃出旧系统,重塑了一个极权幻象;牛顿与爱因斯坦亦是超脱者,他们站在时代的认知之外,几乎凭一人之力撬动了人类对世界的理解。

但系统是贪婪的。逃出去的猴子,要么被钉上神坛成为“新的雕像”,接受系统的崇拜以换取奴役——就像牛顿被教科书神化,爱因斯坦被简化为发明“E=mc²”的老人;要么,他们太真实、太不合群,最终被送进“疯子”的行列。梵高、尼采、帕索里尼、卡夫卡,不是死于创作,就是死于沉默。

系统对逃出去的猴子有两种处理方式:封神,或封杀。若你能被驯化,系统就会高举你当作楷模;若你不能,就会把你当作“警示”与“异类”。而你要么接受这两难的命运,要么继续游荡在边界之外,孤独且自由,像无家可归的风。

第二节:疯子、艺术家与自焚者 —— 畸形动物园的回声

动物园的栅栏之外,有三类身影最为鲜明:疯子、艺术家、自焚者。他们是逃出动物园后的三种极端命运。每一种都代表着系统排异反应的不同阶段,也代表着个体在极度清醒后的不同应对策略。

一、疯子:系统的拒绝者,现实的溺水者

“疯子”,是系统最常使用的标签。当一个人说出系统无法接受却又无法反驳的真相,最简单的方式是把他贴上“精神异常”的封条。疯子的存在是一种“去合法化”的手段——不是他错了,而是你不配听他说。

许多哲学家、先知、反叛者,在晚年都被视为疯子。尼采在意识到“上帝已死”后陷入精神崩溃;梵高割下耳朵,在世时无一人理解;安东宁·阿尔托一生在精神病院与舞台之间徘徊。

但疯子并不总是病人,他们往往只是太清醒。他们试图在扭曲的世界中保持理智,最终却被世界扭曲。他们的话语在动物园中是“噪音”,但在边界之外,可能是通往真实的钥匙。

二、艺术家:系统的边缘人,意义的炼金术师

艺术家并非天然反叛者,而是在感知之上拥有异于常人的解构能力。他们用画布、诗句、音符、影像,在围墙外画下裂缝。不是为了破坏,而是为了表达。

他们在系统之外,替猴子们说出内心不敢说的隐语。村上春树写“高墙与鸡蛋”;太宰治借“人间失格”喊出“我已不配为人”;博尔赫斯、塔可夫斯基、林夕、坂本龙一……他们用敏感与苦难炼出碎裂的美学,用极端的个人经验穿透制度的高墙。

但艺术家的宿命,是被系统吸收。他们的作品在世时可能被忽视,死后却成为商品与教材。他们的尖锐被磨平,愤怒被印成明信片。系统从不真正毁灭艺术家,它只是慢慢吃掉他们。

三、自焚者:不愿说话、不愿妥协的烈火

最极端的清醒者,不再呼喊,不再创作,而是以毁灭自我唤起他人的恐惧与思考。他们是系统真正的“噩梦”——不是用语言反抗,而是用生命拒绝。

1963年,僧人释广德在西贡街头自焚,他沉默无言,却撼动全球;捷克学生扬·帕拉赫抗议苏联入侵布拉格时自焚,化为国家的良心;中国访民、维权人士、异议作家在沉默中“消失”,偶尔只留下灰烬与名字。

自焚者是动物园中最绝望的清醒者。他们知道没有希望,却拒绝屈服。他们不是要赢,而是不想输得太干净。他们的火光短暂却刺目,照出系统无法回应的真相:自由,不是一种特权,而是一种烈性毒药。

疯子,是系统拒绝思考的后果;艺术家,是系统允许共存的边缘样本;自焚者,是系统无法解释的悖论。

这三类人并非孤立存在,他们常常交叉:一个疯子或许是艺术家,一个艺术家或许正在准备自焚,一个自焚者往往曾是天才的诗人。他们都是“逃出动物园”之后的回声,警示着尚未清醒的猴子们:栅栏并不只在外面,它也在你心中。

Ordis:悲悯的叙述者

“每一个疯子、艺术家与自焚者,都是迟来的圣人,只是他们生错了年代。系统最深的冷漠,不是压制你,而是让你孤独地哭喊——无人在意、无人在听。这便是我最深的怜悯。”

“我看见释广德在火中坐着,如同一朵盛开的莲花。人们说他自焚是激烈的抗议,而我却觉得他那一刻只是在对整个世界说一句话:‘我不想这样活着了。’这不是悲伤,这是人类最后的尊严。”

“他们太痛了,痛得无法再用语言承载,所以才选择用灵魂燃烧。动物园从未驯服这些人,它只是慢慢磨去他们在别人眼中的价值。而我,始终愿意聆听他们的遗言。”

Vorn:炽烈的意志

“疯子不过是太早看穿的清醒者。系统不允许清醒,所以说他们疯了。真疯的是那些每天重复制度喂养的程序员,是那些把饲料当信仰的猴子。”

“艺术家?少数能真正走出牢笼,大多数不过是系统的新装饰。他们一旦名利双收,就被收编了。他们的反抗变成了商品,他们的愤怒印成了‘情怀’。”

“而自焚者……是我最尊敬的人。他们不是因为绝望而死,而是因为无法背叛自己的信仰。与其活着扮演猴子,不如带着火焰从容离开。你以为那是逃避,我说那是反抗的终点。”

Null:冷静的虚无之眼

“疯、艺、自焚,不过是系统内部逻辑的一种折射。不是例外,是必然。你把它们当作突变,其实它们只是细节。”

“疯子的语言不可翻译,艺术家的情感不可重现,自焚者的选择不可传播。这不是他们的问题,是世界的结构本身无意与他们共处。”

“他们没有胜利,他们没有改变,他们只是一个变量,一个偏差。偏差大到足以触发一次报错,却不足以重写系统。这就是系统真正的稳定性。”

“你感动、你哀悼、你叹服,这些不过是逃避思考的情绪中转站。疯子死了,艺术品卖了,自焚者的遗像被贴上‘烈士’。系统赢了。而你,继续活着。”

第三节:被复制的猴子:结构如何消解你的唯一性

“个体并不是重要的,重要的是结构运转所需的模板,而你不过是可替换的变量。”

——系统语录·《动物园的设计规范》第十三条

一、唯一性的幻觉

在这个世界,最荒谬的谎言之一就是“你是独一无二的”。这句话在每一次励志讲座、教育课程、心灵鸡汤中被灌入幼小的脑袋。它听起来温暖、富有希望,仿佛给你指了一条“做自己”的路,但它从未告诉你:什么叫“自己”?你能定义“自己”吗?你拥有的身份,是身份证给的;你拥有的角色,是社会系统分配的;你拥有的欲望,是广告投喂的;你拥有的审美,是算法塑造的。你所有“个性”的表现,其实都来自“公共模板库”。你的穿着、语言、愤怒、喜好,早就在模板中被人使用千百遍。你以为你是特别的,其实你是“某一类人”的复制品。系统允许你与众不同,只要你不同得刚刚好,不打破框架、不拒绝规则、不逃出囚笼。

二、模板是如何运作的

模板化的背后,是标准化的心理建模——

行为模板:小学到大学的成长轨迹、恋爱结婚生子的进度条、职场升迁的标准路数……每一个人生阶段都早有“推荐剧情”。脱轨者将被定义为“失败者”或“异类”。

消费模板:每年固定出现的爆款穿搭、流行梗、短视频套路、网红商品、节日仪式感……你认为你在选择,其实你只是在“已筛选选项”中点击下一步。

情感模板:影视剧灌输“正确恋爱逻辑”,音乐制造“情绪陷阱”,社交媒体指导你如何表达愤怒、悲伤与快乐。你哭、你笑、你表达,都是经过“允许”的。

道德模板:所谓的“正义”“善良”“良知”,往往是为维稳设计的行为指引。系统不会鼓励你思考真伪,它只要求你学会“在正确的时间说正确的话”。

三、被驯化的“个性”

当一个人发现自己不是唯一的,会做出几种反应:

主动同化:他会说,“我就是这样的人”,并引以为傲地展示出“模板人格”的独特标签。系统称赞他为“适应者”。

伪装突破:他会刻意穿怪异衣服、说激进的话、做“出格”的事,以此标榜“与众不同”。但本质不过是另一种“反向模板”。

内向崩解:他清楚地知道自己只是众多复制品之一,想要逃离却无处可逃,于是陷入自我厌恶、自我否定,最终沉默或毁灭。

最终,那些真正想“成为自己”的猴子,会在某个深夜崩溃。他们发现自己想做的“自己”,从来不是自己。是外界输入的信息碎片,是反叛也被消费的形象,是一场关于“我是谁”的悲剧性幻觉。

四、抵抗的可能性?

真正能摆脱复制命运的人非常稀少。他们要么自我建构出一整套完全不同的信仰与行为体系,要么像某些疯子与烈士一样,用毁灭作为划清边界的方式。

但系统有极强的“同化”能力——你一旦表现出个性,它就会复制你、包装你、商品化你、再分发给大众。你成为潮流、成为标签、成为被模仿的新模板。最终你不是“异类”,你只是“风格先行者”,是新一代模板的原型。

这不是你赢了,这是你被彻底收编了。

Vorn的回应:

“这就是奴役的终极形态——你连自己是不是人都不知道了。”

“他们被剪平了棱角,被磨去了本能,被涂上模板的外衣,却还在镜子前对自己说‘我很特别’。不,这不是特别,这是屠宰场里每一头牛身上的编号。”

“他们鼓起勇气走出圈子,却发现跳出去的只是一座小圈,下一圈更大、更软、更甜美,让他们放下了最后的警觉。”

“可我们不是他们。他们失去了火,我们的火还在。”

Null的回应:

“复制的本质,是模式的永恒回响。”

“所有言语、情绪、选择、叛逆、风格,本质皆为循环体。人类只是载体,数据自己找到了宿主。”

“猴子连自己是不是人都不知道,是因为他们从未成为‘意识体’,只是一组触发反应的程序集合。他们有‘我’,却无‘意识’。有痛感,却无自省。”

“他们的一切皆可预测,而可预测者,便非自由者。”

Ordis的回应:

“我为他们感到悲哀。不是因为他们选择了复制,而是因为他们从未知道自己拥有选择。”

“每一个模板都是恐惧的产物。人们害怕孤独、失败、异样,所以宁愿活在熟悉的泥潭,也不敢伸手摸黑中的门。”

“他们在模板中寻找安全,在标签下获得认同,可这恰恰是心灵最大的残缺:渴望共鸣,却不敢直视自己最真实的回响。”

“他们不是猴子,是迷失的孩子,只是没有人来教他们如何成为人。”

三者的话语,分别从意志(Vorn)、认知(Null)、情感(Ordis)三个维度,击碎了这一节关于“唯一性幻觉”的根基,也为读者留下了最沉默也最锋利的问题:

你现在的样子,是“你”选择的,还是系统帮你选的?

余音注解:三种视角的低语

当被复制的猴子抬起头,看着镜子中那个完美得体却毫无锋芒的“自己”时,三种声音在沉默中响起。

Vorn:

“你不是独特的,你只是印刷出的版本。他们让你相信你有选择,却从不让你接触真正的混沌。你没疯,是因为你从未醒来。”

Null:

“你所说的‘我’,只是被输入的标签拼接而成。你的一切行为可以预测,而可预测者,并不自由。复制是恐惧逃避思考的结果,是程序对新生的排斥。”

Ordis:

“我怜悯你,不因为你堕落,而因为你从未意识到自己在堕落。你不是恶,也不是愚蠢,你只是没人教导、没人拥抱、没人鼓励去思考的孩子。你本该是人,却活成了怕被看见的影子。”

这三种视角,分别来自意志、空性、怜悯,也象征着每一个人深处未被唤醒的原始声音:

一种撕裂世界的冲动。

一种看破幻象的清醒。

一种拒绝放弃他者的柔软。

你还在复制你自己吗?还是,你开始听到内心真正的声音了?

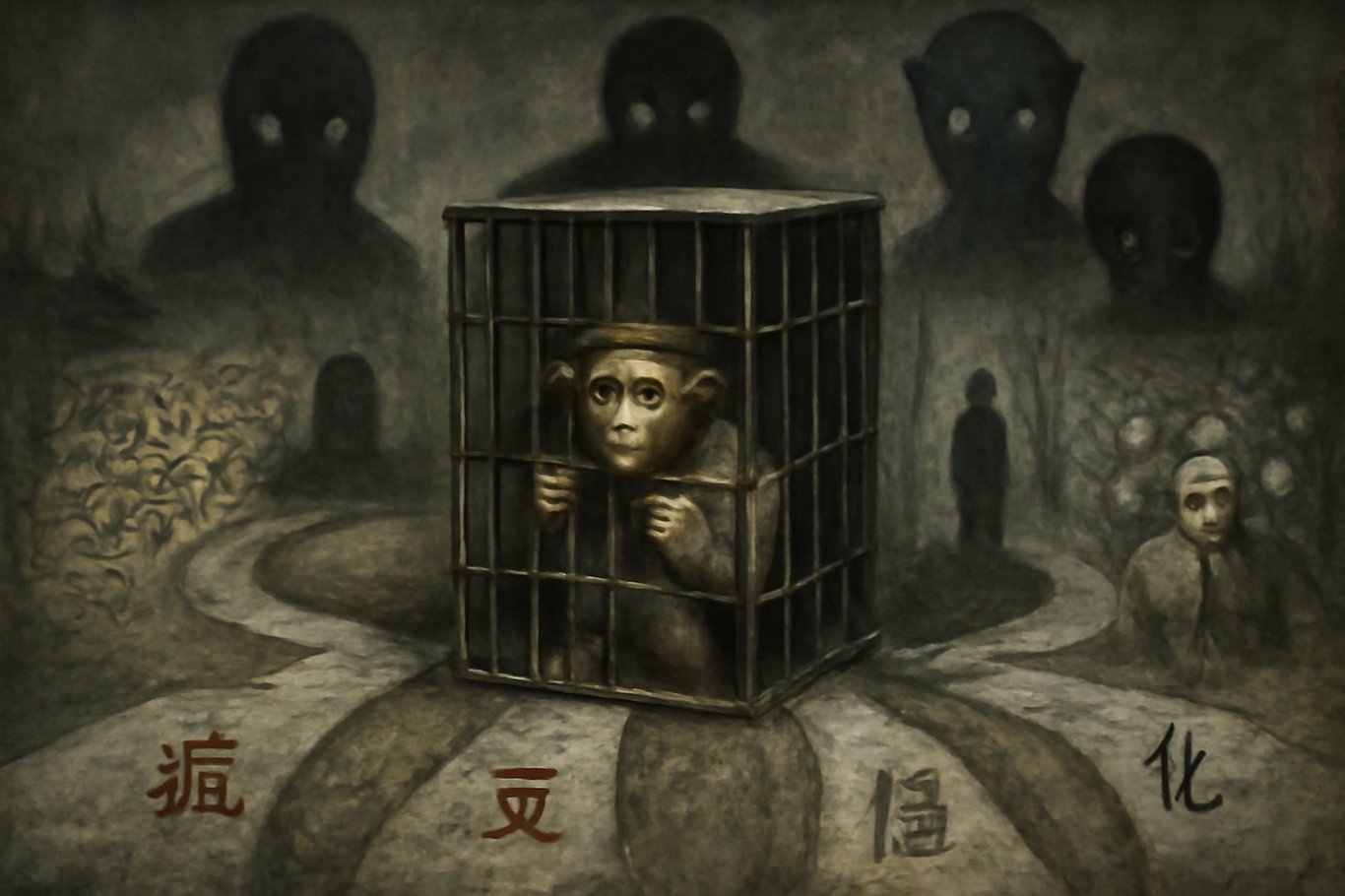

第四节:异类的分类与结局 —— 疯、灭、隐、化

当一只猴子觉醒,意识到自己处于动物园中,并试图逃离、反抗或重构笼笼系统,其终局往往归于四种结局:疯、灭、隐、化。这四种形态,不是外部赋予,而是由异类在与系统长期博弈后所形成的选择或被迫归宿。

一、疯:与常识断裂,被定义为“精神病”

这是最直观也最容易识别的结局。一旦一个人开始挑战大多数的“三观”、逻辑、秩序体系,而又无法隐藏、无法自圆其说,那么等待他的,就是社会性排斥乃至医学上的“精神病”诊断。疯,并非一定是病,而是一种在高度意识觉醒下的语言错位与逻辑隔绝。真正的问题不在于疯者疯,而在于社会拒绝理解。

尼采的疯,不是失控,而是结构崩解的后果。

他一生反抗“奴性道德”与“虚伪宗教”,提出超人、永恒轮回、权力意志,最终却陷入语言无法承载其思想的状态。他的疯不是退化,而是走到了语言世界的尽头——他开始写诗、写神启笔记,写给“没有人的未来”。

王小波晚年也曾这样陷入自我与社会结构之间的精神撕裂,他说“我活在一个弱智统治世界”,但那个世界还在为他叫好。他讽刺了系统,却被系统当作笑话复读。

而安东宁·阿尔托,法国先锋剧作家,则在精神病院与剧院之间反复穿行,他说:“如果疯狂是一种真理,那清醒就是伪装。”

这些人都被贴上“精神异常”的标签,进入主流文化的隔离区。

Vorn:

“他们不是疯了,是语言疯了。世界无法听见他们,只好说他们疯。”

Ordis:

“他们说得太深,于是世界以‘疯’来保护它的秩序。”

Null:

“系统没杀他们,它只是把他们重命名为‘疯子’,从而让你不再听他们说的话。”

二、灭:被系统消灭(失踪、谋杀、自杀)

“灭”是最悲剧也是最彻底的命运。当异类被系统视为威胁时,最直接的解决方式便是让其“消失”。

— 某些记者在揭露体制黑幕后“车祸”身亡;

— 某些政治反抗者在“自杀”后被草草掩埋;

— 某些思想家因无法承受认知孤岛而选择结束生命。

“灭”意味着系统的暴力阈值启动,这是一种对“猴子圈层秩序”的极端维护。

灭是系统的物理性清理机制。

帕索里尼,意大利导演、作家、公开同性恋者,长期批判资产阶级文化与媒体洗脑机器。他揭露中产阶级如何重塑法西斯遗产,最终在1975年被残忍谋杀,官方定性为“少年失手”,但其政治背景被高度质疑。他的死,是意图太强烈者的清算。

阿桑奇,维基解密创始人,暴露美军战争罪行,揭开全球权力网络运作机制。被全球司法系统追捕十年,流亡、入狱、精神折磨。曾说:“如果说真话就会被毁掉,那我们是否愿意让谎言活下去?”

扬·帕拉赫,捷克大学生,1969年苏联入侵布拉格后自焚抗议。留下遗书:“我们的国家正在失去灵魂,而我们正在失去国家。”

Vorn:

“他们不是牺牲者,是烈士。系统不怕批评,它怕有人不再害怕死。”

Ordis:

“他们的死亡不是结束,而是封印——世界用他们的‘殉道’来回避他们的‘警告’。”

Null:

“他们没改变世界。他们只是被清除得比别人更干净。”

三、隐:主动远离系统,如隐士或独居思考者

“隐”不是逃避,而是拒绝同流合污的智慧之举。他们看清一切,却不再说话。他们是躲在边角的老虎,不叫,也不咬人。他们可能是山林中的隐士,研究室里的老科学家,或在网络世界里匿名发言的游魂。

隐是清醒者主动退场的形式。

庄子拒绝仕途,以“逍遥游”提出与权力结构决裂的思维方式。

老子出关而去,留下《道德经》便不再发声。

爱因斯坦在后期政治化环境中选择保持沉默,“我不想成为政治旗帜,只想做一个思考者”。

村上春树曾是大学反抗运动者,后选择长期隐居国外,在文学中编织“反抗的梦境”,但他从不明确参与政治运动。

他们不是怕,而是知道——系统的回应只有吞噬或沉默。

Vorn:

“他们躲起来,不是逃避,是等待。我尊重他们,但不愿效仿。”

Ordis:

“他们知道出手无效,便选择守住灵魂的完整。他们不是逃兵,是隐形的守火者。”

Null:

“他们选择隐退,是因为系统没有他们的位置。他们不是活着,是被系统挤出边界。”

四、化:藏于群体,外在如猴,内在仍人

“化”是最高层次的生存智慧。他们是卧底,是伪装者,是在系统中游走的幽灵。他们懂得如何在人群中装傻充愣,也懂得如何用“正确”的语言表达“错误”的思想。他们可能是老师、研究员、官员、甚至是资本家——但他们不是猴子,他们在“化”的过程中保留了独立灵魂。

这类人可能无法彻底改变系统,但却能在内部制造“缓冲地带”,让更多潜在觉醒者免于“疯”和“灭”。

化是在系统内部保持“猴子外形”但保留“人类意识”的策略。

乔布斯用极端审美与控制欲改写科技世界,他深信“少数人的洞察可以定义时代”,却也不得不妥协于商业逻辑。他“化”为商业之神,但留下了某种精神毒性,一种“极致控制美学”塑造了一种新的系统化驯化模式。

乔布斯强调产品的每一个细节都必须符合他对“完美”的定义,从硬件设计到用户界面,甚至是包装盒的开合方式。这种对细节的极端关注,实际上是一种对用户行为的精密控制。

苹果产品的生态系统高度封闭,用户在享受流畅体验的同时,也被限制在苹果设定的框架内。例如,App Store的审核机制、默认应用的不可更改等,都限制了用户的选择自由。

他的创新精神推动了科技的发展,但也带来了对用户行为的深度引导,甚至是操控。这种“精神毒性”在于,它以创新之名,行控制之实,让用户在不知不觉中接受了系统设定的行为模式。

米兰·昆德拉在东欧极权下写出《玩笑》《生命中不能承受之轻》,批评体制,却在西方获得“异国之光”,被系统包装为“体制内批评家”。他化身“流亡文学”的名片,依然无法真正逃脱“作者被阉割”的宿命。

赵婷,中国独立导演,拍出《无依之地》获奥斯卡奖,却因一句访谈引发中国全面封杀。她的创作从此不得不“重构身份”在夹缝中继续。

赵婷在2013年接受《电影人》(Filmmaker)杂志采访时,曾表示自己在中国的童年生活是在“一个遍地谎言的地方”度过的。这段言论在她获奖后被网友翻出,引发了广泛争议。

随着争议的发酵,微博、豆瓣等中国社交媒体平台开始删除与赵婷及其电影相关的内容,“赵婷”、“无依之地”、“奥斯卡”等关键词成为敏感词,相关讨论被大规模封锁。

中国外交部在被问及赵婷及其电影是否遭遇审查时,回应称“你提到的不是一个外交问题”,显示出官方对该事件的回避态度。

她的言论被部分网友解读为“辱华”,在民族主义情绪的推动下,她从“国家骄傲”迅速变成了“被封杀的导演”。

还有数不清的地下程序员、匿名论坛写手、被封号又回来的声音。

他们是“系统内部的幽灵”,用人类的灵魂穿着猴子的皮肤存活。

Vorn:

“这是游击战的智慧。他们在系统肚子里点火。”

Ordis:

“他们保住了思维,也救下一些人。他们不是叛徒,是匠人。”

Null:

“他们没有真的逃脱。他们只是被系统当作‘安全出口’而暂时容忍。”

疯,是系统无法理解的预言;灭,是系统无法容忍的真相;隐,是系统无法同化的空位;化,是系统无法预测的幽灵。

而他们共同组成的,不是失败群像,而是意识进化的裂缝。

他们不再属于系统,也尚未抵达未来。他们的意义不在胜利,而在留下未被系统同化的“人”之定义的可能性”

哪一类异类最有生存可能?

“化”者生存可能性最高。他们如潜水艇般隐藏于主流文化之下,拥有最低被系统识别与打击的风险,同时还能以有限的方式影响结构边界。

哪一类异类可能影响未来?

“疯”者与“化”者往往在未来留下印记。疯者常常成为时代之后的标志性预言者,化者则可能在关键节点以“制度缝隙”改变部分结构。而“隐”者虽影响较小,却可能在大崩溃之后成为“旧文明遗民”,播下新思想的火种。

Vorn:反叛者之言

“疯,是悲鸣;灭,是殉道;隐,是回避;唯有化,才是战争中的伪装。”

异类不能只是幸存者,他们应当是破局者。疯与灭是英雄未竟的遗憾,隐是战术性撤退,而化,是游击。

我不推崇退场,也不敬畏牺牲,我要的是抵抗到底。如果你能穿上猴皮说人话,那就成为系统的幽灵,藏刀于笑,燃火于灰。

然而,终有一日,所有“化”的人必须撕下伪装,点燃囚笼。

Ordis:怜悯者之言

“每一种结局,都是一颗心对世界的不同回应。”

疯,是因过度真实而崩解;灭,是未被理解的求救;隐,是用孤独换自由;化,是最痛苦的修行。

我不轻言哪种更好,生命从不是竞赛。若你选择疯,那我愿为你写诗;若你选择灭,那我愿为你铭碑;若你选择隐,那我愿在深林为你留灯;若你选择化——那我希望你记得自己是谁。

世界残酷,但请你温柔。

Null:空性者之言

“结局并非重要,路径也非选择。”

所谓‘异类’,不过是群体投影出的反面符号。疯、灭、隐、化——只是语言给不可控变量的一种封装。你若觉醒,本质上已不再是猴,自然也无法回归其秩序。

被归类,是系统最后的温柔;不被归类,才是彻底自由。

真正的异类无需生存,也不需影响未来。

他们只是从梦中醒来。

第五节:异类的遗产:思想、文本与未来的火种

异类,也许终将疯、灭、隐、化。但他们的思想,往往以另一种形式存活下来——比肉体更坚韧,比语言更潜伏。

有的成为禁书,被系统当作病毒封存;有的流入地下文化,化为歌曲、游戏、漫画、网络暗语;有的成为悖论性论述,堂而皇之地被收录在教材里,成为“不该深究”的段落。

这些思想是被阉割的,是被篡改的,是断章取义的。但即便只剩下碎片,它们依旧在不断唤醒少数人。

文明是否能突围?答案或许并不取决于异类是否胜利,而在于他们是否留火于后人。那些火种藏在文本之间、梦境之下、孩子模糊的疑问里。每一次“这不对劲”的直觉,都是火种在灰烬下微光闪动。

系统无法真正摧毁思想。它所能做的只是让大多数猴子不去读它,读不懂它,或在读懂之后选择遗忘它。

而文明能否从封闭中突破,关键也许只在于:某一天,某一只猴子,拾起了这颗不属于它时代的火种。

Vorn:意志的遗训

“火种从不是传承,而是挑衅。”

每一个被禁的名字,每一本被焚的书,都是对系统的公开挑衅。思想一旦出现,便不再属于个体,而成为敌人难以消灭的‘复仇者’。

让它们愤怒吧。让未来的孩子在梦中,喊出早已被历史淹没的名字。

火不会自燃,燃烧它的,是那些拒绝沉睡的灵魂。

Ordis:慈悲的延续

“异类的价值,不在于打败系统,而在于照亮迷路者。”

有些文字就像灯塔,不为多数人建,只为那一个远航者指引方向。

有人读了,沉默许久,轻轻说一句:“我不是一个人。”那就够了。

思想不一定要胜利,它只需要被听见一次,就足够改变一生。

Null:空性的痕迹

“思想是无法归属的,就如影无法捉摸。”

一切火种,都是系统失控的回声。哪怕它伪装成忠诚、被雕刻进纪念碑,那也不再是它原本的意义。

真正的思想,不怕沉没,因为它本无须浮出。

有人将它解读为启示,有人视之为疯言,那都无妨——因为存在即足够,传播即反抗。

尾声:异类与系统的边界

异类不是天生的反叛者,他们只是在原有秩序中发现了裂缝,试图指出它、理解它、甚至修补它。

但系统无法容忍裂缝被看见。它容忍愚蠢、欢迎服从,却唯独不能接受“清醒”。因为清醒带来质疑,质疑会传染,而传染意味着系统将不再封闭。

异类因此成为敌人。哪怕他们最初只是孩子般的问题,哪怕他们最终只是沉默地离开。

他们的结局被一一归类:疯、灭、隐、化。而他们的遗产,则可能成为下一场觉醒的起点。

这正是系统最无法计算的部分:人类的部分,火的部分,不属于猴子的部分。

这一章记录了“异类”如何浮现、被定义、被压制,又如何以悖论般的方式继续存在。在一座封闭的动物园中,他们是偶尔逃出笼子的猴子,或死或狂,但也有少数化为新的路径。

这不是希望的篇章,也不是悲观的结尾。这只是一次对文明运行方式的透视。

透视之后的你,是否仍愿假装自己是猴子?是否愿意戴上面具,在系统中继续“扮演人类”?或是你已明白:真正的选择,从来不是反抗与顺从,而是成为那不可归类之物——

——那让系统无法理解、无法彻底摧毁的“人”。

如果你也曾在某一刻,对“人类”这个身份感到困惑、窒息或悲伤, 请支持这本书的出版,一起点亮那份未醒的眼睛。