再見,許蘭蘭

一

在九月的第三個星期三,我們班來了一位轉學生。

我記得非常清楚,因為那天的活動課之後就是美術課,美術課之後就是勞動技術課。我最喜歡的課程排滿一個下午,對小小的我來說,應最幸福的一日。

彼時,我自己也才剛從南方城市轉學到這座城市不久,大概兩週時間。北方的九月,你已經可以在空氣中聞到秋天的氣息,一種夾雜著柴火味的氣息。校園裡的落葉被風吹的沙沙作響。我正努力適應著這裡捲舌音很重的普通話,周圍的化工廠還飄來一些苦澀的塑膠氣味——和南方潮濕的、帶著榕樹味道的風完全不同。

班主任領著她進來的時候,全班都安靜了。

她穿著一條白色的連衣裙,裙擺上有精緻的蕾絲,和我們這些穿著深藍色校服裙的人截然不同。她的頭髮剪得很短,像台灣偶像劇裡的女主角那種俐落的短髮。她的書包是紅色橫版的,皮鞋锃亮,手腕上戴著一條銀色的手鏈,在日光燈下閃著細碎的光。

“這位是許蘭蘭同學,從省城轉來的。”班主任說,“大家歡迎。”

稀稀落落的掌聲響起。她站在講台上,沒有露出怯場的樣子,只是安靜地看著我們,眼神裡有種說不出的東西——很安靜,但好像有點憂傷。我不知道這是否是一種錯覺。

“你坐這裡吧。”班主任指了指我旁邊的空位。

那是全班唯一的空位。她走過來,在我身邊坐下。我聞到一股很淡的香味,是洗髮精的味道,和教室裡其他人身上的肥皂味都不一樣。她放下書包的時候,我看見她的文具盒是雙層的,裡面整整齊齊放著各種顏色的筆,還有一塊草莓味的橡皮擦。有一根自動鉛筆上掛了藍色的鑽石吊墜。我和她打招呼,給她把凳子拉出來。

她轉過頭來,小聲說:“你也是從南方來的吧?我聽得出來。”

我愣了一下: “你怎麼知道?”

“你的口音。”她笑了,露出一顆小虎牙,“我去過很多南方的城市。”

那是我們說的第一句話。

二

在課下聊天的時候,我意外得知,原來我們現在都住在同一個小區。我說那太好了,可以經常一起玩了!

來到這裡之後,我一直沒機會交到一起玩的朋友,也因此常常感覺寂寞。

是這個城市最老的小區之一,十多層樓高的紅磚樓房,外牆的瓷磚掉了一大片,露出裡面灰撲撲的水泥。樓道裡永遠是昏暗的,牆上貼著早就發黃的通知,樓梯扶手的油漆剝落了,摸上去黏黏的。

她家在八樓,我家在六樓。

有一次在放學之後,我們一起回家,是放學後。電梯很小,老舊的那種,按鈕都磨得看不清數字了。裡面有股悶悶的味道,混合著煮飯的油煙味、潮濕的拖把味,還有說不清的其他氣味。

她媽媽和我們站在一起,穿著很得體的套裝,提著真皮的手提包。電梯在四樓停下來,進來一個拎著菜籃子的阿姨,看見許蘭蘭的媽媽,眼神變得有些複雜。

“新搬來的?”阿姨問。

“嗯。”許蘭蘭的媽媽只是淡淡地應了一聲。

電梯在六樓停下,我走出去。許蘭蘭衝我揮了揮手。電梯門關上的時候,我聽見那個阿姨壓低聲音說: “也不像是會住在這種地方的人......”

後來我才知道,她家是租的,租金比別人家高很多。她家有個司機,戴著墨鏡,開著一輛黑色的車。有時候車會停在樓下,引來很多人的議論。

但許蘭蘭從不談論這些。

三

我們很快變成了形影不離的朋友。落魄的我,和像公主一樣的她,卻總是開心和我並肩而行。

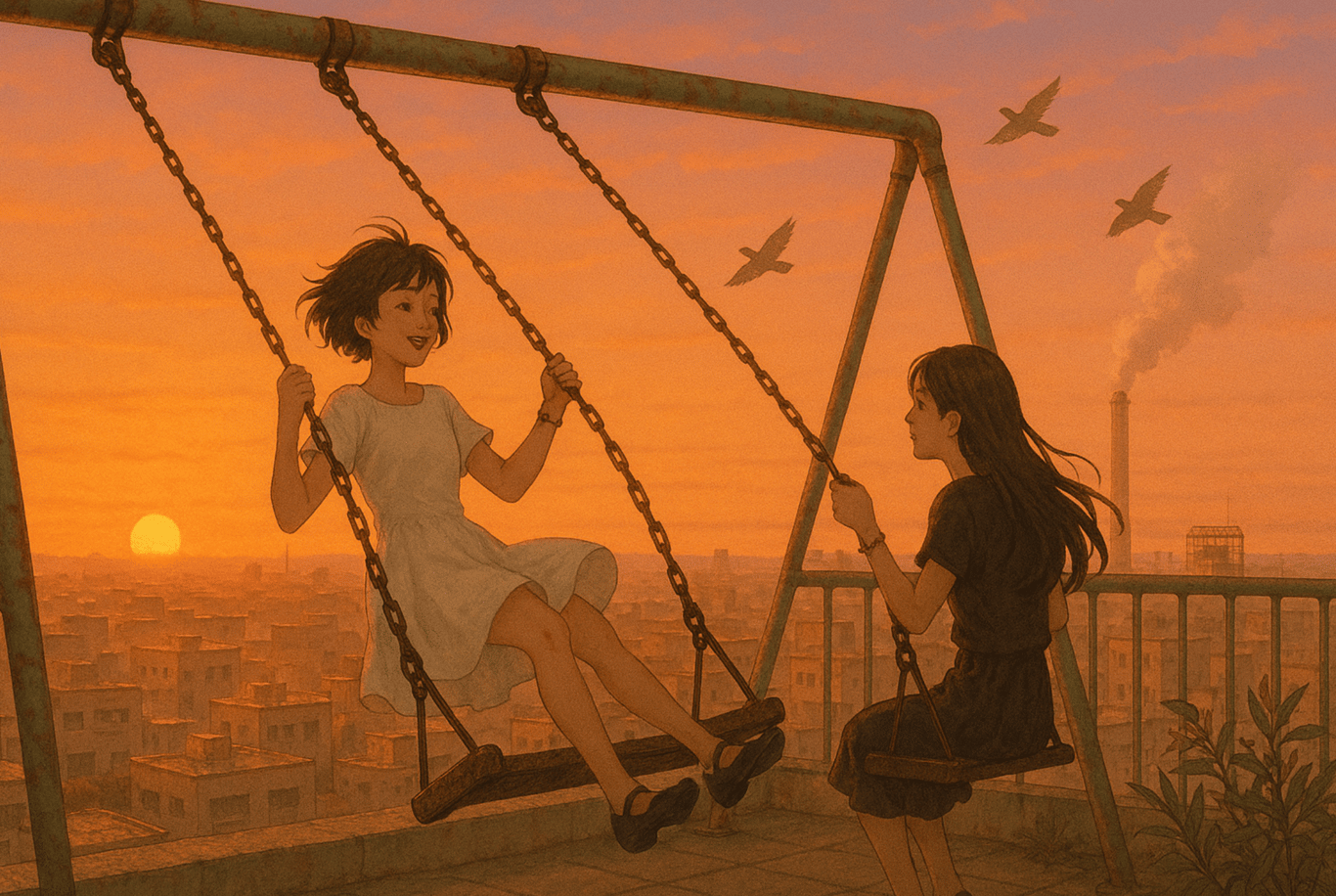

那時候整棟樓只有一個公共空間——九樓的空中花園。說是花園,其實只是一塊露天的平台,鋪著褪色的塑膠地板,擺著兩架鏽跡斑斑的鞦韆,幾株半死不活的夾竹桃在角落裡掙扎著。欄杆是那種綠色的鐵欄杆,油漆都剝落了,摸上去會留下鏽跡。

但我們覺得那裡是世界上最好的地方。

放學後,我們會提著書包,爬樓梯爬到九樓,在那裡寫作業。許蘭蘭總是坐在左邊那架鞦韆,我坐右邊。我們一邊盪著,一邊背課文,鞦韆發出吱呀吱呀的聲音,和遠處化工廠傳來的機器轟鳴聲混在一起。我總是背不下來課文。她總是笑我。

傍晚的風從遠方吹來,帶著一點苦澀的化學味道,但也帶著一點秋天的涼爽。太陽在遠處的樓房後面落下去,把天空染成橘紅色的,就像我們在電視上看過的台灣偶像劇裡的夕陽。

“你看,那邊那棟樓頂上有人在養鴿子。”她指著遠處說。

我順著她的手指看過去。那些鴿子在夕陽裡飛,翅膀被染成金色的。

“等我們長大了,也養鴿子好不好?” 她說。

“好啊。”我說,”養一百隻。"

她笑得很開心,鞦韆越盪越高。她手腕上的那條銀色手鏈在光裡閃著,像是某種信號。

四

週末的時候,我們總在一起看電視。時至今日,我都很愛看電視。我像是現代社會裡的古代人,我們每個人都有裝飾漂亮的小手機,我很喜歡。

許蘭蘭最喜歡看台灣偶像劇。她家有有線電視,可以看很多頻道,不像我們家只能看幾個本地台。《流星花園》《薰衣草》《海豚灣戀人》,她都看過好幾遍,還會學裡面的台詞,說話的時候帶著那種台灣腔調。

“你看她們戴的手鏈,多好看。”她指著電視螢幕說,眼睛發亮。

螢幕上的女主角戴著一條亮晶晶的手鏈,在陽光下閃著光。許蘭蘭摸著自己手腕上那條銀色的鏈子,若有所思。

“這條是我媽媽送我的。”她說,“媽媽說只要戴著它,我們就會一直在一起。”

她說這話的時候,表情有些奇怪,好像在說一件遙遠的事。

有一天,她帶我去了老城區的小商品市場。那裡是這個城市最熱鬧的地方,到處都是小攤販在叫賣,空氣裡混雜著煎餅的味道、烤紅薯的味道,還有各種說不清的氣味。

我們在一個賣飾品的攤位前停下來。攤位上掛滿了各種手鏈,有粉色的水晶珠,有銀色的金屬鏈,有彩色的編織繩。許蘭蘭仔細地看著每一條,最後選了一對淺紫色的串珠手鏈。

“我們買一樣的,好不好?”她說,“就像劇裡那樣,最好的朋友要戴一樣的東西。”

那種手鏈每條八塊錢。她從口袋裡掏出一張嶄新的二十塊,付了錢,還買了兩包五毛錢一包的辣條,和一堆糖果。

我們坐在市場外面的台階上,一邊吃辣條,一邊戴上手鏈。她幫我繫好,我也幫她繫好那條淺紫色的。她原本手腕上那條銀色的手鏈還在,現在和淺紫色的疊在一起,看起來很好看。

“我們要一直戴著,一直一直。”她說。

“一直一直。”我重複。

陽光照在那些珠子上,折射出細碎的光,像是某種承諾。

五

但小小我開始察覺到一些不對勁的地方。

許蘭蘭有時候會在上課的時候走神,盯著窗外看很久。她的眼圈有時候會紅紅的,像是哭過。她來學校變得不規律了,有時候連續好幾天不來,回來的時候也不解釋原因。

班上開始有各種流言。

“聽說她爸爸是做生意的,欠了很多錢。”

“有人說她家是從外地逃過來的。”

“聽人說她爸爸是個政治犯,犯了事躲在這裡,接送她上學的不是司機,是警察來的。”

每個版本聽起來都很離奇,但又都有點道理。許蘭蘭從不回應,她只是變得越來越安靜,像是把自己藏進了一個誰也進不去的殼裡。不過我從來都不信。

有一天放學後,我們又去了九樓的空中花園。天色已經暗下來了,遠處的路燈一盞接一盞亮起來,把街道切割成一塊一塊昏黃的光斑。

“如果有一天我突然不見了,你會記得我嗎?” 她問。

我正在盪鞦韆,聽到這句話愣住了。

“你要去哪裡? ”

“不知道。”她說,“但我總覺得,我們不會在這裡待太久。我爸媽好像隨時都會離開。”

她看著遠處的天空,那些鴿子還在飛,越飛越遠,最後消失在暮色裡。

“我真想去瑞典。”她突然說,“那是世界上最美的國家。到處都是森林和湖泊,夏天的時候天永遠不會黑。聖誕老人就住在那裡附近。”

“聽起來像童話。”

“就是童話。”她轉過頭來看我,“我們給聖誕老人寫信吧,就像劇裡那樣。現在寄過去冬天也許就到了,他可能真的會收到。”

六

那個週末,我們坐在空中花園的地板上,用許蘭蘭帶來的有香味的信紙和信封,認認真真地寫起信來。

她寫得很快,好像早就想好了要說什麼。我寫得比較慢,不知道該向聖誕老人要什麼。風吹過來,把信紙吹得翻飛,我們用手鏈上的珠子壓住紙角。

“你寫了什麼?”我問她。

“秘密。”她笑著說,“要等聖誕老人收到才能說。”

她寫完了,把信裝進信封,仔細地封好口。我們在信封上抄寫那個外國地址。她還畫了一個小小的雪花。

“我們去寄信吧。”她說。

我們下樓,走到小區外面的郵筒前。那是一個綠色的鐵郵筒,表面有些生鏽,上面還貼著褪色的郵政標誌。她踮起腳,小心地把信投進去。

“你真的相信會有人收到嗎?”我問。

“不知道。”她說,“但寫下來,總會有人知道的。也許是聖誕老人,也許是很多年後的我們自己。”

和她相比,當時的我好像非常愚蠢的小朋友。我真的很好奇她到底寫了什麼。

那天天色陰沉沉的,好像要下雨。我們站在郵筒旁邊,看著那個綠色的鐵盒子,想像我們的信會飄到哪裡去。

七

變化來得比冬天的第一場雪還突然。

是個星期四。早上我到學校的時候,許蘭蘭的座位是空的。她的課本還整整齊齊地疊在桌上,文具盒微微打開著,那塊草莓味的橡皮擦還放在鉛筆盒的角落裡。

到了第二節課,班主任把我叫到辦公室。

"許蘭蘭轉走了。"她說,語氣很平靜,好像在說一件無關緊要的事,"她家昨天晚上就搬走了。你把她桌上的東西收一收。"

"搬去哪裡?"我問,聲音有些發抖。

"不清楚。"班主任搖搖頭,"她爸媽沒說。"

我走回教室,看著那張空蕩蕩的桌子。陽光從窗戶照進來,落在她的位子上,照出一片明亮的空白。我打開她的抽屜,裡面有幾本漫畫書,一個筆記本,還有一個鐵盒子——裡面還剩幾顆櫻桃味的進口糖。

我把它們都整理好了,準備放在我的抽屜裡,卻在我原本空空的抽屜裡發現了一個筆記本。

我打開筆記本,想找到什麼線索。大部分頁面都是空白的,只有最後一頁,寫著幾行字:

我應該要走了,家裡人不讓我和別人講,不要擔心。就像你說的那樣,我是個大壞蛋,對不起。

我會去很遠的地方,但我會記得你。

也許以後,我們真會在某個地方再見。

你會去哪裡呢? 你會去北歐嗎?

字跡有些潦草,像是匆忙寫下的。紙上還有一個水漬,不知道是不是淚痕。

我坐在那裡,看著那幾行字,眼淚不知不覺就流下來了。

我在放學後一個人去了九樓的空中花園。

鞦韆還在那裡,左邊一架,右邊一架。我坐在右邊那架上,那個一直是我的位置。左邊那架空蕩蕩的,在風裡輕輕搖晃,發出吱呀吱呀的聲音,像是在等誰坐上去。

天色漸漸暗下來。遠處的路燈亮起來了,化工廠的煙囪還在冒煙,那些鴿子已經回巢了。小區裡開始傳來做飯的聲音,油煙的味道飄上來,混雜著各家的飯菜香。

但我不想回家。我想在這裡再等一會兒,也許她會突然出現,笑著說這只是個惡作劇。也許她會說:嚇到你了吧? 我才沒有走呢。

天空開始飄起細雨。北方冬天的雨,冷得刺骨,打在臉上有點疼。我沒有帶傘,但我不動。雨越下越大,鞦韆的鐵鏈變得冰冷滑膩。我看著左邊那架空蕩蕩的鞦韆,在雨中輕輕搖晃。

我低頭看自己的手腕。那條淺紫色的手鏈還在,珠子在雨中變得暗淡,失去了光澤。我摸著那些珠子,一顆一顆,想起我們說好要一直戴著,一直一直。

雨水混著淚水流下來,分不清哪個是哪個。

八

後來我聽說了很多版本的故事。

樓下的張阿姨說她家是欠了債,連夜跑路了。賣菜的王叔叔說她爸爸捲入了什麼案子,被人追殺。也有人說他們出國了,去了美國或者加拿大。每個版本聽起來都很可信,又都缺少證據。我難以一個一個調查,回到家之後,我就和我的家人哭泣,他們除了安慰我之外,做不了任何事。

我各處打聽,但沒有人知道真相。他們家在這個城市裡沒有留下任何痕跡。我去了八樓,她家的門緊閉著,門上還貼著春節時貼的福字,已經褪色了,邊緣捲起來。

我敲了門,沒有人應答。

我唯一知道的是,她就這樣走了。沒有告別,沒有留下任何聯繫方式,甚至沒有一句再見。

我把那個筆記本、那盒糖、還有那塊草莓味的橡皮擦收起來,放在我的抽屜最深處。我把她留下的漫畫書看了一遍又一遍,試圖在那些故事裡找到她的影子。

冬天來了,聖誕節也來了,但我們的信當然沒有得到回覆。我想,也許有天我會去聖誕老人村,親自去看看。

九

後來啊,許多年過去了。

那個小區早就拆了,蓋起了新的高樓。九樓的空中花園和那兩架鞦韆也不復存在。化工廠搬走了,空氣變得清新了一些。這座小城市在努力變得更好,就像每一座小城市一樣。

我在聽她喜歡的粵語歌,楊千嬅的小城大事,何韻詩的化蝶。我想她喜歡什麼,我想到我還答應過她會教她說廣東話,我想到要帶她一起去香港玩,我想我要給她準備的生日禮物是一個iPod,但我都沒能陪她過我們認識後的第一個生日。為什麼人的一生要有那麼多的別離和遺憾呢。我從來都理解不了。

我考上了大學,去了很遠的地方。然後工作,然後申請讀書的機會。等到瑞典的學校通知我入學的時候,我一下就又想起了她。

想起她說過那是世界上最美的國家,想起她眼睛裡的光,想起我們一起寫給聖誕老人的信。

也許這是某種預言。也許是她的夢想,透過某種方式,傳遞給了我。我不知道。

我曾長久的忘記我們的故事,當別人問我為什麼來到瑞典,我會講起我對這個國家的了解,講起我的經歷,卻唯獨忘記她。直到我再夢見她。

十

飛機起飛的時候是傍晚。

我坐在靠窗的位置,看著下面的城市在暮色中漸漸縮小。那些樓房,那些街道,那些曾經熟悉的地方,最後都變成了微小的光點,然後消失在雲層裡。

飛機進入平流層,窗外一片漆黑。引擎發出低沉的轟鳴聲,像是某種催眠。我閉上眼睛,在那個聲音裡漸漸睡去。

然後,我做了一個很長很長的夢。

夢裡我到了瑞典。那裡到處都是森林和湖泊,天空低得好像伸手就能觸碰到。房子是彩色的,像薑餅屋一樣,街道乾淨得像童話書裡的插圖。雪很厚,踩上去發出咯吱咯吱的聲音。

我走在一條陌生的街道上,兩邊都是商店,櫥窗裡掛著聖誕裝飾。那些裝飾閃著暖黃的光,在雪地上投下柔和的影子。我不知道自己要去哪裡,但腳步很堅定,好像有什麼東西在指引我。

遠處傳來鐘聲,是教堂的鐘聲。鴿子從屋頂上飛起來,翅膀在雪地裡劃出一道道弧線。

然後我看見了她。

她站在一家咖啡館的門口,穿著厚厚的羽絨服,圍著圍巾。她的頭髮還是短的,臉上帶著笑容,那種笑容我記得,很乾淨,會露出小虎牙。她看起來長大了,但我還是一眼就認出了她。

“你來了呀,小鹿娜。”她說,聲音和記憶中一樣。

”你一直在等我嗎?”我問。

“嗯。”她點點頭,“我就知道你會來的。聖誕老人收到了我們的信,對不對?”

她伸出手,我看見她手腕上戴著兩條手鏈。一條是銀色的,一條是淺紫色的串珠鏈。那些珠子在雪地的光裡閃著,和多年前在夕陽下一樣。

她握住我的手,手心是溫暖的。

“對不起。”她說,“讓小鹿娜等了那麼久,那時候走得太急了,來不及跟你說再見。”

“沒關係。”我說,“我一直都知道,我們會再見面的。”

我想告訴她,我的人生中何嘗不是太多的不辭而別呢。

雪開始飄落下來,一片一片,落在她的頭髮上,睫毛上。街道上的燈光暖黃暖黃的,把她的臉照得很柔和。就像我們在九樓空中花園看過的那些夕陽,橘紅色的,溫暖的。

“那些糖還在嗎?”她問我。

“在。”我說,"我一直沒捨得吃完。那塊橡皮擦也在,還是草莓味的。"

她笑了,眼睛彎成月牙。

“走吧。”她說,“我帶你去看北極光。還有那些鴿子,這裡有好多好多鴿子,比我們小時候看到的還要多。”

她拉著我的手,穿過那條街道。我們走過教堂,走過廣場,走過一座又一座彩色的房子。鞦韆的聲音在遠處響起,吱呀吱呀的,和記憶中的一樣。

雪越下越大,但我一點都不覺得冷。

我們走啊走啊,好像永遠都走不到盡頭。

但我不著急,因為她就在我身邊。在夢裡,我們一起唱Twins的大過天。

在某個平行世界裡,會不會我們從未分別過,我們一起上學,一起畢業。那我們一定都會很快樂。

十一

到飛機降落的時候,我醒了。

窗外是哥本哈根的清晨,天空是淺灰色的,太陽還沒有升起來。

我坐在位子上,呆了很久。

那個夢太真實了,真實到我能記得她手心的溫度,能記得雪花落在臉上的觸感,能記得她手腕上那兩條手鏈的樣子,能記得鞦韆的聲音。

但我知道那只是一個夢。

許蘭蘭在這裡嗎,我不知道。她可能在世界上的某個角落,可能已經忘記了我,忘記了我們一起度過的那段時光,忘記了那封寄給聖誕老人的信,忘記了九樓空中花園的鞦韆。

也可能她還記得。也可能她也在等待。等待某一天,在某個地方,我們真的能再見面。

我拿出背包,翻出那個筆記本。那幾行字還在,字跡已經有些褪色了:

我會去很遠的地方,但我會記得你。

也許我們會在某個地方再見。

我看著那幾行字,又看看窗外的景色。

也許,這真的是某種預言。我願意相信這是一個預言。我感覺我的人生一直在失去,又一直在得到。還好,我得到的總歸比失去的多一點。

飛機的艙門打開了,冷空氣湧進來。我深吸一口氣,站起身,拿起行李,朝出口走去。

我的腳踏在雨後濕漉漉的地面上。

像夢裡一樣。

許蘭蘭,流亡是什麼樣的呢?一去不回又是什麼樣的呢?我想我會知道你經歷的是什麼樣的生活了。

我低頭看自己的手腕。那條淺紫色的手鏈還在,珠子已經褪色了,線也斷過好幾次,但我每次都重新串好。因為那是我們之間唯一剩下的證明——證明你真的存在過,證明我們真的曾經是那樣要好的朋友。

證明在那個北方的小城市裡,在九樓的空中花園裡,在那些灰撲撲的日子裡,我們曾經擁有過那樣閃閃發光的時光。

再見,許蘭蘭。我在心中默念。

我會替你看那些森林和湖泊,替你數天上的星星,替你聽教堂的鐘聲,替你看那些飛翔的鴿子。

我會替你抵達。

感謝你讀完我的故事

- 来自作者

- 相关推荐