世界在下沉,中國在狂歡

一、團播、打賞與虛擬狂歡奇觀

凌晨兩點,深圳龍崗區某棟居民樓的出租屋裡,燈已經熄滅,只剩下手機屏幕閃爍著藍色的光。青年小偉縮在床邊,地上放著吃完的外賣盒。他剛結束一天的快遞分檢工作。沖涼完畢後,坐下來打開抖音,他一天中最期待的娛樂活動便從此開始。

他進入的直播間裡,十幾個年輕女孩身穿彩色亮片,包身短裙,虛擬佈景搖晃著,她們跳著統一的舞步,背後拉著橫幅,上面寫著「年度百團爭霸賽」。她們口號整齊地喊:「感謝家人們的禮物支持!左下角的點贊幫忙走一走!」屏幕右側,禮物特效瘋狂閃爍,飛機、城堡、鯨魚,一個「超火」打賞價值300元,刷一次就能讓名字懸浮全場。

小偉也刷了一個小愛心。0.5元。他知道這錢毫無意義,但那一秒他真的被注意到了。螢幕另一端,有人笑著對他喊:「感謝小偉哥哥的愛心~」

一間房,一部手機,一張臉。透過數字,你彷彿可以看見數以千計的人們。他們沈溺於此。或孤獨,或疲憊,他們不敢想像未來的事,但此時此刻,對他們而言,直播不僅是娛樂,而是發洩的機會,熱鬧,瘋狂,這讓他們上癮,他們從這個窗口出發,完成是一場可控的精神出走。

這不是個案。截至2024年12月,中国短视频用户规模已达10.40亿人,使用率高达93.8%,人均每天刷短视频156分钟。

根據2023年的報告,中國短視頻用戶已達10億,日均觀看時長超過2小時。中國內地網紅經濟規模已經突破每年7萬億元人民幣,收入越低的人群,越是直播間的主力金主。失業率越高的城市,也是直播熱度最高的城市;房價跌得最兇的地區,團播主播數量最多。

有人說它是電子海洛因、數位麻醉,也有人說它是某種「集體性慰藉」的替代宗教。在一次次彈幕刷屏中,人們共享著一種虛構的親密,構築出一個比現實更溫柔、更有反應的社交場。

這不是我們熟悉的「娛樂」。我們熟悉的娛樂(如音樂、影視、綜藝)通常是創作者提供內容,觀眾被動接受,是一種相對單向、完成度高的作品式享受。它以內容質量、藝術性或敘事性為核心。

團播不是在娛樂你,而是在讓你「參與」一場情緒遊戲,讓你花錢買存在感、即時回饋感與表演式社交幻象。它是去內容化、去敘事化的娛樂末期形態,目的是營造一種讓人「感覺自己還在活著」的幻象。

我可以肯定的說,這是一種集體的心理疏離。它的背後是對真實世界的沈默的否認,是末日前的自我催眠式狂歡。

世界在下沉的時刻,主播在跳舞,青年在狂歡,將自己最後的精力完全榨乾,靠著即時反饋的快樂獲得活下去的動力。台上的每一個人,都在一瞬間被照亮,卻彷彿只為了下一秒再熄滅。

二、信心是如何消失的

如今的中國,沒有人不知道「內卷」這個詞。從象牙塔到現實社會,成千上萬努力而沒有出口的人以此自我諷刺。翻一下我的朋友圈,我就能看到凌晨兩點的打卡,培訓機構的廣告,備考資料分享,甚至Apple Watch的健康紀錄,我自嘲的和朋友說我一想到我討厭的人也在被Apple Watch支配,就覺得還挺爽的,這是後話——內卷的恐怖之處可不像我剛才說的那些調侃的話,要知道,在現實中,它是一份月薪四千的崗位,卻要你有985學歷、五年經驗和全年無休的熱情。

這是一個所有人都在問:「為什麼我的努力沒有回報? 」的時代。歷史告訴我們,人們一旦集體發現這件事,就會不再依靠現實,之後會發生兩件事:有些人投向虛無,有些人投向虛擬。

中國人正在面對一個奇怪的時代:他們對國家的未來充滿希望,對自己的未來毫無信心,宣傳裡一片穩中向好,讓他們之中的很多人,例如我採訪過的小偉,認為自己的失敗是純粹的個人原因而不是結構性問題,還有一些人認為即便是社會出了問題,他們也毫無機會改變。

中國經濟總量一直龐大,目前仍然龐大,但個體獲得感幾近消失。在剛剛過去的2024年,全國青年失業率一度超過21%,雖然後來「停止公布」,但我們看到身邊的人經歷的事情足以說明一切。

許多人相信的「讀書改命」、「買房致富」的中產敘事,正在一點點瓦解。35歲成了職場死線,考編成為逃難的手段,碩士生報名送外賣,博士生轉行做主播。

如今,「潤」也成為流行語。「潤」象徵的可能不是移民本身,而是一種向失控社會秩序的精神出走——對制度性冷漠的反射性逃避,也是青年人對現實的最低限度回應。又或者一種期望,期望有朝一日離開這個國家之後自己的處境可以有所好轉。

一但早早看穿了世界的樣子,就很難不絕望。過去的二十年裡,房產是中國最穩定的財富敘事,是一切安全感的基礎。但現在,房子正在變成沒有未來的負資產。

從「買不起」變成「沒人買」,從「拼命上車」變成「斷供退場」。曾經用來撐起地方財政與家庭幻想的那張牌,如今,輕輕一抽,就露出了底層的虛假——我們才意識到,原來這些年我們買的不是房子,是一場信仰;而信仰崩塌,代價就是整整一代人用青春換來的負債。

面對沒有出路的現實,虛擬就變成唯一的寄望。

直播、團播、短視頻、遊戲、虛擬戀人、打賞——當我們思考這些問題的時候,我們不能單純的把它視為娛樂問題,而應當思考這是否是結構性焦慮下的補償行為。這一代年輕人不是不努力,也不是懶惰,當他們的付出一直不被看到,甚至連他們自己的生活都不被看到,身邊沒有家人朋友關心他們的處境,付出沒有得到足夠的薪資,也難以獲得情緒價值的時候,最積極回應他們的就是短視頻。

投下的簡歷等待石沉大海,但是投一個「嘉年華」至少還能得到主播的笑容與全場彩虹燈特效。在這種背景下,「社會不給我意義,我就去抖音打榜找回存在感」成了一種荒謬但真實的生存邏輯。

我前幾天和我的學姐媛媛聊了聊天。兩年前,我們曾在同一所大學攻讀碩士。我對她的印象很好,她自律,每天堅持跑步,學習認真,成績優異,對人真誠、敏銳、有思辨力。我想過她畢業後從事什麼工作,想著她應該是一位未來的學者、老師,或者至少在出版社、教育機構找到一份與她專業有關的工作。但在碩士第二年,她開始嘗試做直播——起初只是業餘,後來變成了全職。畢業後,她加入了一家直播公司,正式成為職業主播。她並不自卑,也不覺得這一切有違知識份子的身份。她告訴我:

「我並不覺得自己的學歷一定要轉化成某種工作。直播讓我更快樂。這是一份像做夢一樣的工作,我在鏡頭前是最真實的自己。我說話,有人回應;我跳舞,有人喜歡;我努力,當晚就能看到數字的回報。哲學和直播都是有趣的事情。」

我其實也曾在這條路上短暫走過。

2018年和2019年,我每天下班或放學後,會打開KilaKila或B站,直播聊天,分享最近的生活、講社會問題、做簡單的科普,也陪伴一些心理狀況不好的朋友。有時候,我會給大家唱歌。每次直播結束前,我會唱那首《一萬次悲傷》作為結尾,像一個習慣、一種儀式。

那段時間,我掙到的錢已經比工作還多。我也意外地積累了一些粉絲,其中許多現在仍是我非常要好的朋友。我一直認為自己是一個高能量的人,和人建立聯繫、讓彼此變得稍微輕鬆一點,總是讓我感到快樂與意義。直播,曾是我接住世界、也被世界接住的一個窗口。在當下這個原子化社會裡,能夠與人建立連結,是很重要的事情。

不是每個進入直播世界的人都是「無奈之選」——在一個殘酷現實不再提供希望的社會裡,虛擬反而成為少數還能激發情感與連結的場所。它不只是逃避,有時甚至是唯一還能「掌握命運」的方式。

我和我的學姐都是沒什麼「網紅夢」的人,也不想要「逃避現實」——我們知道的是,在一個愈加冰冷、愈加不確定的現實世界中,如果可以找到一種仍可發光的方式,它就是有價值的。

虛擬狂歡的真正吸引力,不是它多華麗,而是它回應我們的存在。

很多時候,我想,主播在為觀眾提供情緒價值的同時,觀眾也在給主播帶來存在感與堅持的理由。就像一個作者,在寫一篇文章時,如果知道有人在讀、有人共鳴,那一刻就會感到幸福。

這種微小但真切的相互回應,就是我們這個時代最溫柔的事。

它讓我們覺得,我們不是機器人,不是社會運轉中的螺絲釘,不是填資料、打卡、發簡歷、上傳KPI的統計數字。我們還是一個個活著的人——需要被聽見,也願意傾聽。

在這個世界逐漸下沉、冷漠與沉默蔓延的時代裡,這樣的存在感,就像一塊漂浮木,撐住我們不要沉到底部。

三、中國式資本神話的崩解

曾幾何時,在中國做一個「有信仰」的年輕人是很容易的。這種信仰不是宗教意義上的,人們相信努力是改變命運的機會,相信知識的價值和勞動的回報,相信房產能保值,未來會更好。

仔細想想這一切的核心,好像建立在一個我們不曾直言卻共同信仰的東西上:房地產神話。

從2000年代起,房子不只是商品,更是一種信仰的容器。它裝滿了中國人的一切焦慮與希望。人們要先買房,才能夠談婚論嫁,家長們把房子當成一生積蓄的寄託,政府把房子當成地方財政的命脈和政績的來源。

現在很流行的一個說法是,中國人努力一生為了上岸。在現在,上岸可能意味著考上好學校,找到一份穩定的工作,在以前,努力的盡頭很簡單,可能就是一套房。過去的二十年裡,買房=上岸,這一邏輯無比穩固。它是城市化的動力來源,也為家庭帶來方向。它甚至成為維繫國家穩定的社會契約——只要你還相信房子,社會就不會崩潰。

然而泡沫終將破裂。2021年,隨著「三道紅線」政策出台,房企的資金鍊斷裂如多米諾骨牌般迅速蔓延。恆大爆雷,碧桂園負債千億,數以百萬計的預售房爛尾。買房者怒而停貸,樓盤雜草叢生,城市天際線變成了未完成的夢。

這不只是經濟事件,更是一種信仰危機的爆發。當我們發現:連「買了房都不一定能拿到」的時候,對這個社會的基本信任就崩潰了。

中國房地產的本質從來不是「住」,而是「炒」;它是一場龐氏遊戲,是對未來信心的賭注。一旦信心失控,房子就從資產變成了負擔,從避風港變成了深坑。

房地產神話的崩塌,不只傷害了購房者,也摧毀了個體對「資本努力論」的信仰。當房子跌價,貸款還在漲,當政府無力兜底,市場冷漠無情,人們就會開始懷疑這麼多年的努力為了什麼,意識到資產不是努力的回報,而是上當的工具。這種懷疑不會只停留在經濟層面,它會蔓延到整個價值體系中,成為一種慢性失望:人們會不再相信努力、不再相信制度也不再相信未來。

我想到社會學中有一個「空心人」的概念,這些人是失去目標感、意義感與信任感的存在。中國當下,有越來越多年輕人開始變得空心。

我們見證的是一場資本神話崩解後的價值真空,成功變得無比困難,回報難以獲得,國家敘事總是破碎得像廣告標語一樣空洞——人們只能縱身躍入短視頻與直播間,把眼淚換成笑聲,把痛苦變成禮物刷屏,把「崩潰」化為表演。

有人說從泡沫走向空洞,是從繁榮變成貧窮,但我想說,不是的,應該是從相信變成沉默。

四、靜默的冰河和狂熱的火海——日本的泡沫經濟時代

總有人會說,日本過去經歷的泡沫經濟破裂,就像是現在中國社會的預言,不過在我看來,在情緒軌跡上還是不同的,一邊明顯更安靜,另一邊則更狂躁。

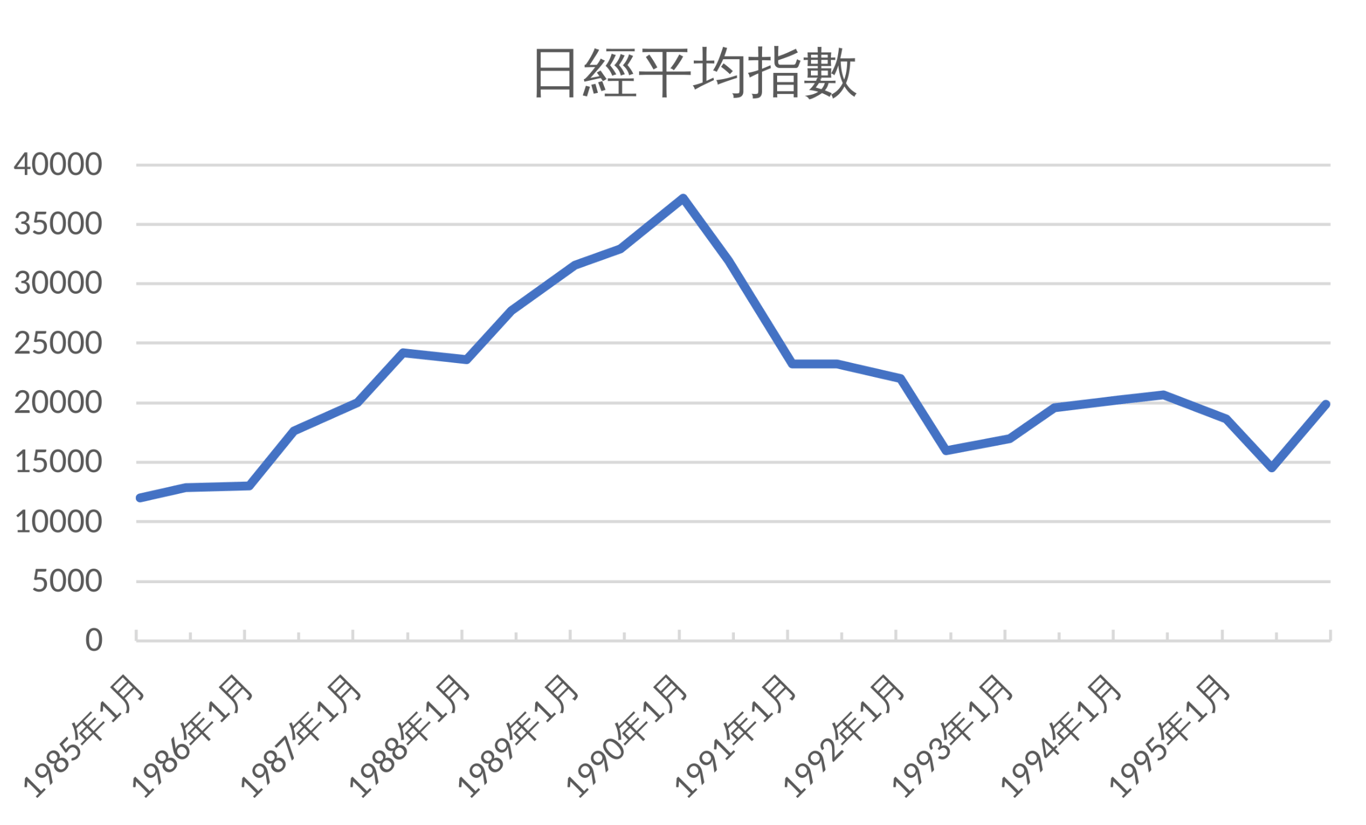

1991年,伴隨日本泡沫經濟破裂。地價崩跌,日經指數從近四萬點一路下探,數以百萬計的家庭資產一夕蒸發。銀行壞帳、企業倒閉、自殺率上升,社會進入「失落的十年」在這場災難裡,日本人的情緒反應卻格外內斂,甚至壓抑。與當下中國的「直播狂歡」、「團播打榜」、「全民短視頻沉浸」相比,這場崩潰顯得格外安靜。

兩個亞洲大國,在資本神話破滅的同一條時間曲線上,走出了兩條截然不同的情緒軌跡:一個選擇沉默,另一個選擇喧嘩。

1990年代的日本,進入了一場廣義的「社會抑鬱」狀態。那是一個看似平靜卻四處裂縫的時代。和中國相似的,大學生面臨畢業即失業,「就職冰河期」誕生,大量中年人被裁員,終身雇傭制度瓦解。年輕人開始不婚不育,「草食男」「家裡蹲」成為主流詞彙。伴隨著這樣的情況,奧姆真理教、地鐵毒氣事件與經濟虛無主義交織,動漫與御宅族文化爆發式成長,虛擬與懷舊成為一種精神出口。

這是典型的內向性崩潰:焦慮向內收縮,產生個體化孤立,表面上的「克制」,是一種對現實失控的靜默抵抗。從《新世紀福音戰士》到村上春樹小說,90年代日本文化幾乎都是對這場失語的集體心理描寫。

而當下的中國,泡沫尚未完全破裂,但社會信心已在消解的深淵邊緣徘徊。面對同樣的資產幻滅、上升無門、制度失效,中國卻出現了截然不同的心理表現——不是沉默,而是沸騰。抖音、快手、B站爆炸式增長,短視頻佔據國民絕大部分注意力,團播直播成為城市邊緣青年、無業人群的「舞台」與「出口」。打賞經濟形成倒金字塔式流量分配,極少數主播賺錢,多數人沉迷參與,人們沈迷於表演式社交和碎片化的情緒表達,執著於比拼虛擬人氣,而不是實際的生產與學習。

這不再完全是對現實的逃避,而是一種群體性幻覺的參與。不是沒有意識到社會在崩塌,而是選擇在崩塌中共舞。這是一種外向性崩潰:焦慮向外投射,轉化為表演與參與,營造出持續熱鬧的假象。

我們似乎能從兩個國家的不同之中瞥見一種制度性的差異。

日本的自由制度沒能阻止崩潰,但容許人們「誠實地崩潰」,中國社會則傾向於製造「看似沒崩潰」的景象。在文化方面,日本有「失語文化」但不壓制言論;中國對「發聲」的高壓,使人們將焦慮轉化為「娛樂形式」來自我掩蓋。日本的虛擬文化是一種補償性逃避,中國的虛擬文化則是壓抑下的唯一安全表達方式。

在日本,房子跌了,人默不作聲,在中國,房子還沒跌到底,人已經在直播間裡唱著歌跳著舞——我們不敢靜下來,因為一靜,就會聽見破碎的聲音。

我們用最喧鬧的方式,來避免面對最深的失落。

五、從黃金時代跌落

有時我會問自己,我們從哪個時刻開始不再相信未來了?從哪個時刻,我們絕望到要說,要麼離開這個國家,要麼離開這個世界了?

我們這一代人並不是在陰影裡出生的。我們是在希望中出生和長大的。幾乎每個人都有一個一直在懷念的2000年代,幾乎每個人都有黃金年代症候群。回望過去,我們眼見城市迅速地擴張,高樓拔地而起,地鐵越鋪越遠,獲得第一台電腦,連上寬帶,學校鼓勵我們學英語、參加奧數競賽。每個人都在急速狂奔,我們相信,只要跑得夠快,就會跑向更好的明天。

家長每天告訴我們要好好讀書,「知識改變命運」,老師告訴我們考上一所好大學,就能過上體面的生活,城市裡的廣告牌寫著「奮鬥十年,買房圓夢」,於是我們拼命考級、考學,將每一段青春都投資給了「未來會更好」這句話。

我們不是盲目樂觀,而是確實在身邊的人身上看見了回報——我們之中有人通過高考走出山村,有人靠程式設計買下人生第一套房,有人讀完研究生進了大公司。那時的中國,像一架剛剛進入平流層的飛機,轟鳴而穩定,令人振奮。我們在裡面,像乘客一樣,雖然緊張,但相信飛機不會墜毀。

許多年後,當我讀到一段昭和日本的回憶錄,知道了裡面的人也描述了類似的黃金時代。他們說,那時候家家戶戶在新築住宅裡開冰箱喝汽水,父親穿著西裝搭電車上班,母親在百貨公司工作,孩子放學後學書法、打棒球,人人相信日本正在一步步走向世界第一強國。

那段文字讓我震驚,因為它看起來就像是我們小時候看到的中國。我們甚至相信經濟的發展能帶來政治的民主,我們會走向更好的未來,以為那樣的時代會一直延續下去,但沒有人告訴我們,原來這一切都是會崩潰的。

信心的消失從什麼時候開始的呢?我不好說,是從當大學文憑變得廉價,研究生變成基本門檻的那一刻嗎;是當我們發現買房不是上岸,而是深陷債務的開始嗎?是目送身邊的朋友一個個「潤」出國,只留下我們守著一個越來越擁擠、越來越沉默的城市的時候嗎?

我們曾經相信的東西,一個一個地失效了,舊日之城不是瞬間崩塌的,而是慢慢地、無聲地鬆動——就像牆體內部被掏空了,只剩一層精緻的塗料。

原本我們以為房子是安全感的來源,現在它成為我們無法承擔的負擔,以為努力會帶來回報,現在卻變成一場沒有出口的內卷競賽,原本以為社會會給奮鬥者一個公正的結果,但現在,運氣與出身的決定性遠遠壓過了知識與誠意。

有人說我們這一代是垮掉的一代,但我多清楚的知道,我們沒有變懶,也沒有變壞,只是開始不再相信曾經的承諾。那承諾是:只要你夠努力,就會有一個體面的明天。現在我們知道,不是這樣的。

失去信仰的人,往往不是立即崩潰的,而是會找一個地方,把這份失望藏起來。而就連我有時候也會在夜裡刷短視頻,一個接一個,並不是為了寫這篇文章才開始的,我想說我也喜歡看著那些跳舞的人、講段子的人、唱歌的人,我想用他們的喧鬧暫時淹沒我內心的空洞。

如果我們低著頭,繼續走,假裝這條路依然通向光明,我們真的能走向那個明天嗎?我不知道,承諾的明天沒有來,從黃金時代下墜,醒來後,眼前真的只剩下一地碎片。

六、誰把我們推向虛擬?

我們總以為自己是自願進入虛擬世界的。但當我回頭看,發現我們其實是在一條早已被規劃好的路上,被一步步引導著,推著,甚至某種程度上,被溫柔地推入一個沒有出口的房間。

我總是會想,我們為什麼會那麼依賴短視頻?為什麼會一邊嘲笑團播的俗氣,一邊又忍不住地點進去看?為什麼會在現實一無所有的時候,選擇在虛擬世界裡刷存在感、找慰藉、拼流量?這些問題,不能只從個人選擇的層面來理解,它的背後,其實有一整套有意無意的引導。

在中國,當一個人陷入現實困境時,他能做的選擇是有限的。他不能隨意發表觀點,不能輕易質疑政策,不能在新聞評論區說太多真話,也不能通過選票改變什麼。真正屬於個人的、自由的空間變得越來越小。而這種空間的壓縮,往往會被「娛樂」包裝地漂漂亮亮。

短視頻平台就是在這種語境下迅速崛起的。它沒有意識形態的對抗,沒有價值辯論,也不需要邏輯與證據。它提供的是情緒,是即時的反饋,是無需思考的快樂。它就像是一種壓力釋放裝置:當你受夠了現實的沉重,打開手機,就能進入一個完全屬於你自己的「輕盈的空間」。

但我們往往忽略的是:這個世界不是中立的。你刷到的每一個段子、每一條跳舞、每一場直播,其實都是被精密設計過的。算法知道你喜歡什麼,也知道你在哪個深夜最脆弱。它不關心你是誰,只關心你停留多久、點了幾次讚、花了多少錢。它不是為你服務,而是利用你存在的裂縫,反覆鑽入並擴大它。

這一切其實和官方媒體體系的收緊是同步的。新聞越來越雷同,評論越來越審慎,公共討論越來越變成空洞口號。於是短視頻就被默認成了一種情緒洩洪池——一種比抗議更安全的出路。你在上面跳舞、哭泣、唱歌、曬貓、模仿校園戀愛情節,卻不能對這個世界問一個真正的問題。它讓你說話,但只允許你說不痛的那種話。

這並不是巧合。它是整個系統的一部分,一種不需要鎮壓、也不必動用言詞,就能安撫、麻痺、分化群體的方法。這就是我們看到的景象:當新聞熱搜上只剩流量藝人與翻車劇情,當公共話題都變成娛樂話題,當青年人用打賞表達認同、用短視頻表達哭泣——這個社會其實已經成功地將「發聲的欲望」轉化為「流量的消費」。

我不是說娛樂有原罪。我們都需要喘息,都需要逃離。但當「逃離」成為唯一能做的事,而所有「回應現實」的出口都被堵上時,那麼這場虛擬的狂歡就不再單純是娛樂了,它變成了一種結構性的集體麻醉。

我們不是不想問問題,是我們學會了不去問,不是沒有人想改變世界,而是太多人已經被訓練成只會換一個視頻繼續看下去。

其實我們都知道,那些讓我們沉默的東西,不一定是恐懼,也可能是一條條好看的、好笑的、充滿濾鏡的短視頻。

有時候,我會問自己:我們是真的快樂嗎?還是只是學會了如何看起來快樂?

我們活在一個高壓的系統裡,被要求努力、上進、正能量,卻發現努力沒有結果,未來越來越小,選擇越來越少。在這樣的情境中,短視頻與直播提供的不是娛樂,而是一種替代性的回饋結構。心理學上稱之為「即時正向增強」:一個人說話、做出行為後,馬上得到積極反饋,會強化他繼續參與的慾望。平台經濟就是這樣設計的——它不是讓你看到世界,而是讓你習慣被世界看見,哪怕那個世界只是流量幻影拼成的假象。

而我們甘願參與,除了被設計與引導,更是因為太久沒被真實的世界好好對待了。當簡歷一次次石沉大海,努力工作卻永遠買不起一套房,當你考了兩次研,依然找不到工作,當你說出真話被刪帖,說出牢騷被舉報,你就會明白,原來那條虛擬直播間裡「有人叫你一聲大哥」的回應,比現實裡那些無聲的拒絕,更讓人覺得自己還活著。

當整個社會的正向出口越來越窄,我們就會轉向那些看似輕盈的道路。而平台與系統,只需要提供一個「讓人願意沉浸」的舞台,其餘的,就交給人們自己完成。不是我們非要參與這場狂歡,而是其他的門早已關上。

當一切真正的選擇都被收回,留下來的「自由」也只是幻覺。但我們仍在這場幻覺中跳舞,因為跳著,至少還像活著。

七、這場狂歡的盡頭是什麼?

我曾以為,我們只是暫時疲憊了,所以選擇在虛擬中休息;後來我才明白,我們可能早已不相信現實能給我們任何東西了。

這場狂歡,不會永遠持續下去。不是因為人們會覺醒,而是因為幻覺本身也有代價。當你長時間沉浸在一個用流量製造存在感、用排名模擬尊嚴、用打賞維繫關係的世界裡,你遲早會發現——那裡沒有可以落腳的地方。那些光影、音效、關注與贊,終究無法兌換成真正的安全、陪伴與未來。

你會刷到千萬次重複的舞蹈和喊話,會發現自己情緒再起伏,也無法換來真實的改變,你會看到無數人用盡力氣維持熱鬧,卻越來越空心,你會發現,你再也記不起上一次真心期待明天是什麼時候,你會醒來——總有一日。

狂歡的盡頭,不是災難——如果是災難的話反而乾脆,毀滅之後總歸有重生的希望;它是疲憊、失落的沉寂與緩慢的散場。人們從熱烈中撤退,回到無聲,像是從一場做了太久的夢裡醒來,發現自己還是在原地。

平台會被新平台取代,流量會轉移,算法會更新,主播會被淘汰,觀眾會老去。但那個被忽略的現實,始終沒有離開過我們。等著你刷完最後一條短視頻,關掉手機,發現冰箱裡沒有東西,微信沒有消息,未讀的簡歷仍然沒有回音。

我其實不知道這場狂歡會以什麼形式結束。也許是下一輪經濟衰退,也許是平台規則的崩塌,也許什麼都不會發生——只是我們集體沉默,再也無力笑出聲。

但我想說的是:我們難道不值得嗎?我們難道不能作出行動,醒過來,一同追求真正的改變嗎?我們是不是可以擁有更好的制度,更可期待的未來,和更值得投入的生活呢。但如今我們被推入了這場熱鬧的、疲憊的、令人上癮的狂歡裡,被鼓勵沉迷、被要求沉默、被預設只能留在這裡。

當我們在狂歡的高潮中大聲笑著,那笑聲的背後,一定是一整個世代無法說出的悲傷。

世界在下沉,中國在狂歡。我選擇用這句話作為標題,不是想要做一個絕望的宣判,我想用這句話提醒彼此不要忘記現實的。因為只有當我們意識到這場狂歡的本質,我們才有可能停下,才有可能從虛構中退場,重新站上真正的土地。

我們還可以做一點什麼。比如說話,比如記錄,比如回望那些還沒被清除的真實,比如彼此靠近。就像你寫下一篇文章的時候,總還是會想著:也許有一個人,正在閱讀,也許那個人,會因為這句話,而覺得沒有那麼孤單。

我們不必馬上拯救世界,也不必假裝樂觀。但我們至少可以選擇:不從虛構裡逃避自己,不讓沉沒的世界吞沒我們彼此的聲音。哪怕只是一次真實的對話,一次願意聆聽的凝視,一段在平台之外、短視頻之外、流量之外的人與人之間的相遇,那也是一種微光。

那是下沉中的堅持。那是狂歡中的清醒。

那是活著的樣子。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐