鳴就明|鳥聲模仿賽 廿人化身鳥鳴師 皇雀:冇諗過有咁 public、咁隆重嘅比賽

文|集誌社記者

「咕咕咕咕」、「Ko-el,Ko-el」、「吱吱——」⋯⋯各種鳥聲此起彼落,繞樑三日,睜開雙眼,卻不見有任何飛鳥。20 名掛着號碼帶的「鳥鳴師」,戴上耳機,全神貫注聆聽示範錄音,再往半空中呼喊,一時間難以辨清,是雀聲還是人聲。

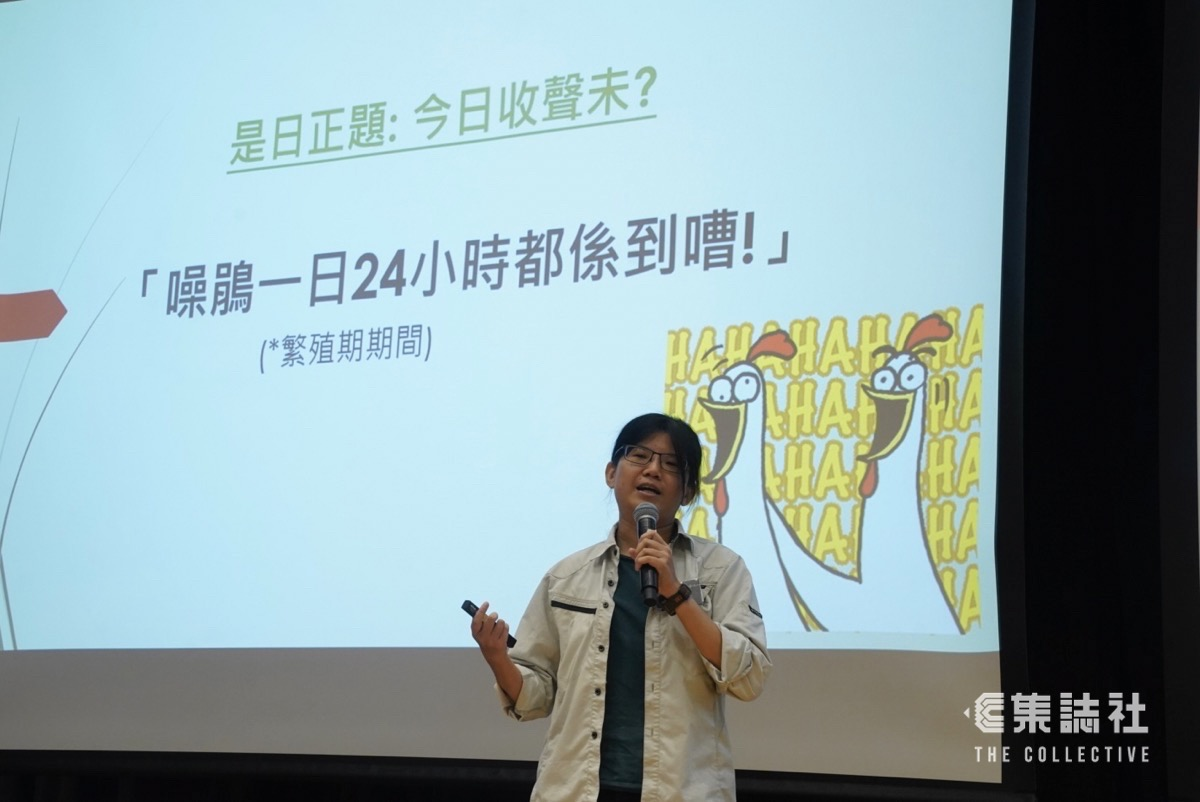

這場「雀鳥合奏」,是在香港大學舉辦的全港首個民間鳥聲模仿比賽:「鳴就明——鳥聲模仿大賽」,逾二百多名觀眾入場「聆聽」,活動籌委盼藉港人熟悉的「升 key 雀」噪鵑的叫聲作引子,旨在提升公眾對生態環境的關注。20選手 僅兩人有觀鳥習慣

上周六(23日)下午,20 名參賽者坐在禮堂一角練習鳥鳴聲,大會正播放隆重的管樂作背景音樂,為這場看似無里頭的比賽增添幾分緊張氣息。選手們來自各行各業,當中僅有兩人有觀鳥習慣,有學生因經常在課堂上模仿噪鵑,而被中學老師推薦參加,亦有身兼人工智能和兒童藝術的老師參賽,眾人初次見面已互相傳授發聲技巧。

「聽眾」:已經好好笑

「已經好好笑,覺得成班雀痴咗線喺度叫,都幾得意」,入場觀賽的 KK 夫婦如是說。兩人分別從事電腦業及社工,自 2020 年疫情間無法外遊,認識香港觀鳥會,開啟了觀鳥路。他們攜着裝有相機的兩個大型背囊同行,正打算比賽完結後上山觀看貓頭鷹,「觀鳥有一個動力帶你去睇唔同地方,同埋有時候喺同一個地方見返啲雀仔,就會知道呢個世界嘅 ecology (生態)應該仲係平衡緊嘅,如果唔係啲雀仔就唔會再生存,地球仲係易居嘅。」

三回合比賽 模仿貓頭鷹、杜鵑、自選鳥

比賽分為三個回合,參賽者第一回合需要模仿貓頭鷹褐漁鴞或斑頭鵂鶹,第二回合為杜鵑賽,參賽者需要模仿八聲杜鵑或大鷹鵑,最後一關則是自選鳥類。不少參賽者均表示,自己只懂得模仿「升 key 雀」噪鵑,意外入圍外才知雀鳥有分多種,於是「臨急抱佛腳」在三星期內進行特訓。

殿軍「了哥嘅朋友初哥」 獲選「醉曖鳥鳴師」

頭帶黑色羽冠 13 號選手「了哥嘅朋友初哥」獲觀眾票選為「醉曖鳥鳴師」,同時奪殿軍。她自小喜歡模仿鳥叫聲,她從 threads 得知是次比賽後,立刻報名參加,笑稱「覺得自己能力得到認證,可寫落 CV 」。

為了是次比賽,她在近兩星期刻意降低說話音量,提醒自己每半小時便要喝水,每天亦花 15 至 30 分鐘練習。她表示,參加比賽後,才得知平日在家中聽到鳥鳴正是四種比賽鳥類之一,現已懂得辨認該四種雀鳥的叫聲,長知識。

鳥鳴皇 自選麻雀聲取勝

冠軍由從事教育,今年 31 歲的 Bob 奪得。Bob 在首輪聲演褐漁鴞,閉唇發出低沉的聲響,成功進入八強。次輪他則抽到八聲杜鵑,朝咪峰吹口哨,再用手指敲彈鼓起的臉腮,模仿清脆、聲量漸弱的回音。

殺入四強自選賽後,Bob脫下襯衫,亮出白色棉衣上的麻雀「一索」,主持人 Nicolas 打趣道:「你陣間係咪諗住嗌『碰』?」台下一片笑聲。Bob 彎着身子半蹲,左右摇頭,定睛一看再大步跳前,活像一隻在地上覓食的樹麻雀。

「冇諗過有一個咁 public,咁隆重嘅比賽」

Bob沒觀鳥習慣,參賽前亦不知雀鳥的叫聲分為鳴叫和鳴唱,因比賽初次接觸到首兩輪的四隻雀鳥,花數晚研究牠們的聲線,又為養好聲帶「keep住食枇杷膏同喉糖」。Bob 由中學起便會模仿麻雀聲,「冇諗過有一個咁 public,咁隆重嘅比賽,所以好有興趣去玩同埋睇下現場。」他表示,意外驚喜是收穫到一班志同道合、善長模仿雀鳥叫聲朋友,盼未來能有合作機會。

四保育人士促成比賽

是次「鳴就明——鳥聲模仿大賽」,主要由四名保育界人士合力籌辦,成員們本來互不相識,但均曾提出舉辦模仿鳥聲的比賽,正好籌委 Rico 認識另外三人,邀請眾人合辦比賽。他們曾擔心首輪不足 20 人報名,只能由身兼主持的籌委「替補」參賽者的空缺,怎料活動公開後旋即在社交媒體瘋傳,初輪便獲 97 人交上模仿噪鵑的錄音,超乎意料之外。

籌委:相信過程中已分享不少雀鳥知識

籌委之一的 Meie 樂見參賽者邀請親友到場,相信在過程中已分享不少雀鳥知識,帶他們認識香港雀鳥的多樣性。Rico 說:「參賽者喺準備期間,有 send 唔同 reference 畀我哋睇,佢哋相對多咗觀察,聲音更加立體。」

了解香港生態第一步

辨認雀鳥只是了解香港生態的第一步。Meie 提到,「香港人好多,大自然好近,但有幾多人真係可以抽時間接觸到大自然呢?」她說,街道上的雀鳥隨處可見,間接拉近都市人和大自然的關係,再逐序漸進認識香港的環境生態。

香港手笛協會共同創辦人余信衡(Ivan)(前排左五)獲邀為評判,他在比賽中段以手笛表演歌曲天空之城。Ivan指,他向工作坊學員介紹手笛時,亦會提到手笛的起源與鳥叫聲有關,對香港首次舉辦鳥聲模仿比賽感到興奮和新鮮。

「人人都可以搞第二屆」

被問到會否舉辦第二屆鳥聲模仿大賽,Rico 笑言「人人都可以搞第二屆」。Meie指,其他地區,恆常有同類型比賽,「我哋特登開咗第一屆呢個頭,就係希望有一個延續性。」 Nicolas 指,來年或許未必再以鳥類為模仿對象,「香港嘅兩棲類叫聲都好獨特,值得去探索。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!