當故鄉的鐵網伸向世界

一、伸展的鐵網

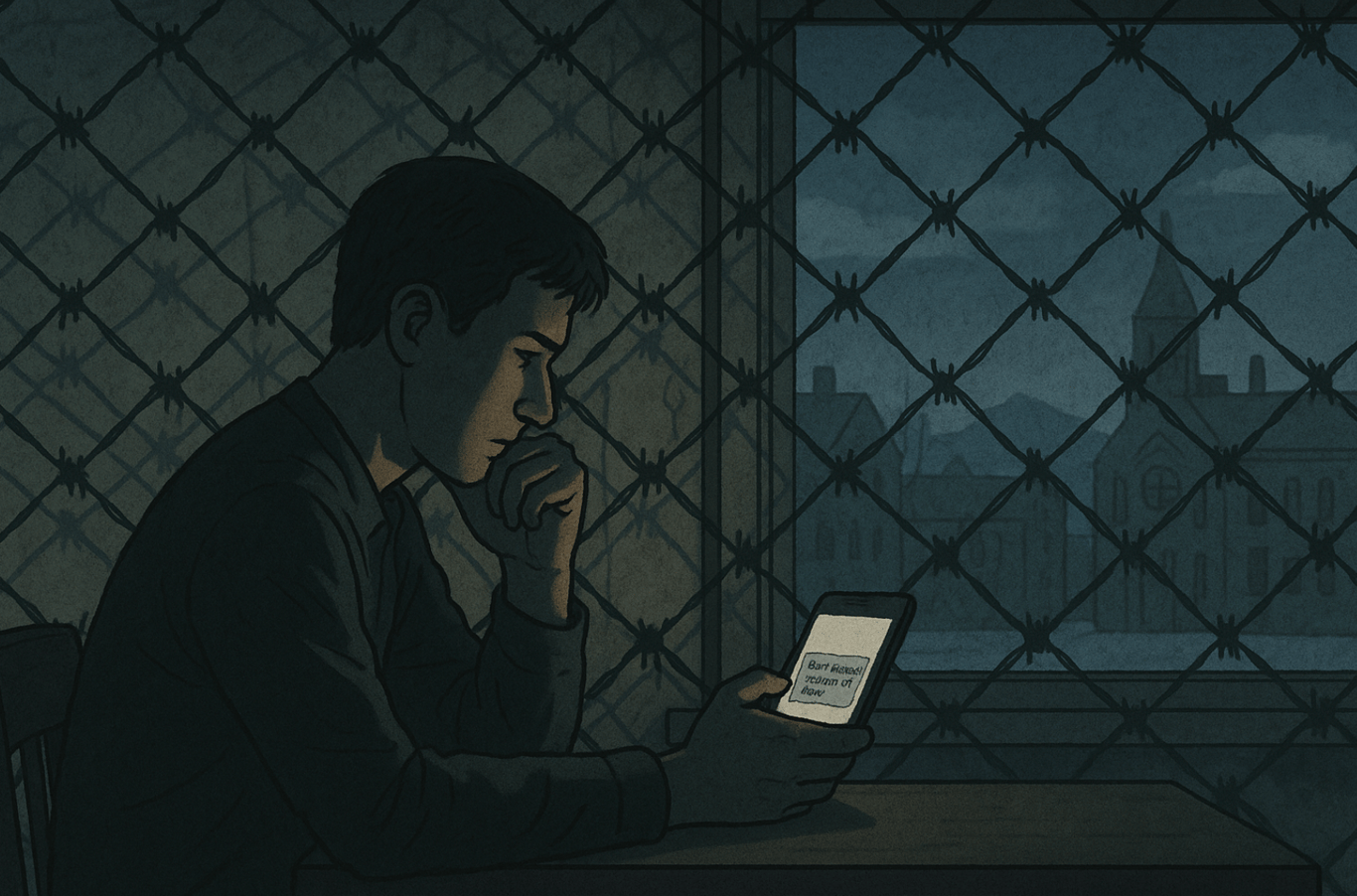

凌晨兩點,在倫敦東南的一間出租公寓裡,Kai正在電腦前敲下最後幾行字。他剛剛寫完一封致英國國會的信,內容是關於港人社群在海外的安全問題。Kai是一位來自香港的流亡者,因為參加示威運動後擔心被捕,於2022年來到倫敦。我和他因一次關於香港流亡者的採訪結識。

他同我講,兩個月前,他就港人社群在海外的安全問題寫了一封致英國國會的信,之後不久,他收到了一條來自陌生號碼的短信,他同我展示那條短信,上面只有很短的一句話:「別忘了,你的家人在香港。」

我問及他的感受,他說:我房間裡的空氣一下就凝固了。我不知道那是誰,也不知道為什麼發給我,不知道是認識的人還是不認識的人,是來自中國的還是來自別處的,一下子就愣住了,驚恐發作一樣。只能聽見冰箱的嗡嗡聲——不管我在哪裡他們都能找到我,即便在千里之外,過去的陰影也沒有要放過我的想法。

對於許多像他一樣的流亡者來說,類似的場景並不陌生。無論是在倫敦、柏林,還是多倫多,或是雪梨,總有一張無形的鐵網伸展過海,把他們與「故鄉」牢牢相連。這張鐵網當然不是保護網,而是一隻毒蜘蛛布下的監視與威脅網,讓他們意識到自己無法開展新的生活。

中國的跨國鎮壓就是沿著這樣的網,跨越國界,對異議者持續威脅的。在這篇報導中,我們將嘗試分析它的運作方式,如何滲透到異鄉的街頭、校園與家庭的。我們也會關注這樣的問題:當鐵網不斷擴張,自由世界又能否築起一道真正的庇護之牆?

二、伸出國界之外的手

三十多年前,在天安門廣場上,坦克車的履帶壓過石板路,煙霧在長安街上久久不散。對很多人來說那是個徹底改變生命的清晨——許多人被迫流亡,許多人從此噤聲。彼時,人們相信,只要離開中國國境,遠走他鄉,至少能獲得一種免於恐懼的自由。

但到了今日,這種信念已被時間戳破。

2014 年,中國官方推出「獵狐行動」。公開的說法是追捕外逃貪官,但在更隱秘的層面,這場行動也成為了跨國追蹤異議人士的起點。隨後,「天網行動」展開,網線鋪向全球。被波及的,並不只是經濟案件的嫌疑人,還包括那些參與過新疆人權倡議的維吾爾人、為家鄉爭取自治的藏人、在香港爭取民主的年輕人,記者,甚至是一些發表過支持民主言論的普通學生。

自由之家(Freedom House)的研究顯示,在短短十年間,中國至少在三十六個國家發動過兩百多起跨境打壓行動。這些數字背後並不只是冰冷的案件,而是散落在世界各地的一個個手足。有人和我講,他在布魯塞爾被陌生人跟蹤,有人告訴我,自己在雪梨的校園裡突然被偷拍,一位朋友說自己的母親在甘肅接到了「喝茶」的電話,但她的母親對她所做的事情其實一無所知。這些片段彷彿碎裂的玻璃,但拼湊起來,構成一張越收越緊的鐵網。

鐵網是如何延伸的?有時,它以「社團」或「僑領」的名義出現,要求人們匯報誰參加了集會;有時,它以國際刑警的「紅色通緝令」為外衣,把政治反對者塑造成罪犯;更多時候,它透過數位的無形力量滲入日常——想像一下,在網路上,一個匿名帳號能把你的照片傳回國內,告訴他們你的一切動態,一個駭客攻擊就能讓你電腦的檔案瞬間消失。最殘酷的,仍是留在中國的親屬,他們突然失業,或被迫在鏡頭前錄下譴責子女的聲明,成為遠方流亡者心中最深的傷疤。

在國際政治的語境裡,人們或許會用「長臂管轄」來形容這種現象;而對受害者來說,那個詞過於抽象。他們更願意用另一個比喻:鐵網。因為那不是一條手臂,而是一張看不見的網,把人從四面八方困住。

三、鐵網下的流亡者

在芬蘭南部的一間圖書館裡,清晨的陽光從窗戶灑下來,照在書桌上一疊厚厚的文獻上。阿不來提(化名)是一位流亡多年的維吾爾學者,正低頭翻閱一本維吾爾文詩集。這是他每週固定的儀式:翻譯、註解,然後把整理好的資料交給一個小型流亡社群的刊物。他跟我講,這是唯一能「保存語言與記憶」的方式。

手機震動時,他的動作停下來。螢幕上跳出熟悉的號碼——家鄉的母親。這是他等待已久的電話。他匆忙接起,卻只聽到幾秒鐘沉默,接著是匆促的呼吸聲。最後,一個顫抖的聲音傳來:「兒子,你再也不要給我打電話了……」

隨後是「嘟嘟」的斷線聲。

這樣的片段,他已經經歷過太多次。他告訴我,現在母親一個字都不敢和他多說,不在問候他的近況。他不知道是不是母親的背後有一個警察坐在客廳裡,有攝影機冷冷地對準她。真正的訊息不是她說的,而是她沒有說的。又或者——他說,他們總是坐在樓道裡面,時不時上門看看。

阿不來提不願透露更多關於自己的信息,怕引來更糟糕的結果,他告訴我他的研究可以簡述為新疆的文化記憶,過去他在學術會議上有公開批評過中國的少數民族政策。自那以後,他的家族在新疆接連遭遇審查和盤問。他的弟弟失去了工作,表妹被迫簽署「保證書」,而母親則成了「人質」——她的沉默電話,是最赤裸的勒索。

「不要以為流亡就意味著自由,流亡只是讓你有機會活著」他在採訪裡和我淡淡地說,「我不知道你有沒有類似的感受,我希望你能理解我,我現在每天寫的每一行字,都可能讓家鄉的某個人付出代價。」

2022年,11月底,在喬治城大學的校園草坪上,幾十名學生靜靜站著。風裡飄落著樹葉,他們手裡舉著白紙,沒有口號,只有沉默。這是一次聲援「白紙運動」的集會。

來自中國的留學生小雨(化名)當時就在現場,她跟我講,說當時發現有些同學舉著手機對他們拍攝,她擔心這些同學是學校裡的中國同學,他們會把照片傳到國內。

那天晚上,她回到宿舍,手機的社交軟體突然跳出幾條陌生訊息,有一位同學在WhatsApp上發消息給她,罵她「賣國賊」。

兩台後,她接到國內的父母打來的電話,聲音顫抖:「警察剛剛來過,說你在外面參加了什麼不該參加的活動。你是不是瘋了?!」

小雨沉默著聽,喉嚨緊得說不出話。她望著宿舍天花板,眼淚靜靜滑落。

在雪梨市的一間社區活動中心,黃生(化名),一名二十多歲的流亡者,正在整理他的演講稿,幾年前,他在香港街頭舉著雨傘和橫幅,高呼口號。那時他還是大學生,和同伴們一樣,懷抱著「這是我們最後一次能為這裡爭取自由的機會」的信念。後來,他的朋友一個接一個被捕。夜裡,母親告訴他不要回家,因為有人詢問他的行蹤。那一刻,他才明白,或許離開才是唯一的選擇。

流亡後,他並沒有沉默。他參與了海外的社群組織,寫文章、辦講座,繼續講述香港發生過的事。但代價是沉重的。他不知道自己的個人資料是怎麼被洩露的,在一次演講之後,他的電郵被垃圾訊息淹沒,社交媒體帳號遭大量機器人攻擊,傳來的訊息全是詛咒與死亡威脅。他甚至懷疑,連日常採買時都有人在跟蹤。

更深的恐懼,來自海另一端的消息。他的父親在香港經營的小店突然被檢查,以各種理由罰款,甚至傳出可能吊銷執照。母親打電話來,聲音壓得很低:「你能不能講少一點?」

黃俊說,他知道自己不能沉默,但每一次發聲,心裡都像被刀劃過。他笑著和我講:「我現在最大的夢想,就是有一天能夠回家,跟家人一起吃一頓飯,不必再擔心身邊有人在看著我。」

在曼谷市郊,一處新建的購物中心工地,烈日下鋼筋交錯,工人們戴著破舊的安全帽,揮汗如雨。李強(化名),告訴我他來自中國雲南,已經在這裡幹了一年多。他住在工地旁邊簡陋的鐵皮屋裡,十幾個人共用一張水泥地鋪和一個搖搖欲墜的電風扇。

他說自己一點都不關心政治,只想攢點錢寄回家給妻子和孩子。但政治總是以另一種方式闖進來。

去年十月,他所在的工地被一個「僑團」找上門,希望邀請中國工人週末去市中心參加一場文化表演。工頭明白暗示:「這是領館安排的,最好別拒絕。」當天,他們穿上印有中國國旗的 T 恤,被巴士載往活動現場。舞台上播放著愛國歌曲,和官員們合影。李強站在人群裡,手裡揮著小國旗。但他告訴我,他其實心裡在想著另一件事——萬一這些照片傳回中國,會不會有人覺得自己「太熱心」?萬一他日後想申請庇護,這些照片又會成為他的「證據」嗎?

工人之間偶爾會小聲議論。有一次,李強聽到兩個工友低聲抱怨:「不去不行啊,家人還在國內,影響多不好啊,他們以後萬一找到家裡怎麼辦?」另一個人點點頭,然後迅速閉口。話題像風一樣掠過,沒有人敢追問。

李強覺得,最壓抑的並不是長時間的勞作,而是這種無法選擇的「表態」。

四、如何編織一張網

如果嘗試把不同流亡者的經歷放在一起,就不難發現,這其實不是孤立的故事,而是同一張鐵網的不同線頭。

在芬蘭,阿不來提接到母親的電話,幾秒鐘的沉默就足以讓他明白背後的威脅;在美國,小雨舉著白紙,卻看見手機鏡頭對準自己,知道照片很快會傳回國內;在雪梨,黃俊面對台下的辱罵時強裝鎮定,幾天後社交媒體便被機器人淹沒;在曼谷,李強和工友們被塞進巴士,揮舞小國旗參加並不想參加的「活動」。

這張鐵網的一根線來自數位空間:被駭的帳號、外流的照片和匿名的詛咒;另一根線則栓在故鄉的親人身上,一通電話、一張保證書,足以讓人在萬里之外閉上嘴巴。還有一些看不見的線,透過僑團、工頭或同學,把人推進集體表態的場景裡。最後,制度本身也成了網的一環:紅色通緝令、國際場合的「合法」封堵,讓人即便逃到自由世界,也始終找不到真正的庇護。

這些故事並不發生在某一個特定國家中,而是發生在世界各地的流亡者身上,互聯網拉近了現實的距離,也消散了原有的安全邊界。當手機響起,哪怕身在歐洲抑或是美國,大家都能感受到那隻手從千里之外伸來,輕而易舉地掐住喉嚨。

五、回應與困境

在布魯塞爾的議會廳內,柔和的燈光映照著歐盟旗幟,一位歐洲議員的聲音在空間中迴盪:

「中國的跨國鎮壓,不僅是針對中國人,而是對我們所有人自由的挑戰。」

這場發言迅速獲得掌聲。然而幾分鐘後,日程繼續進行,議會的節奏回歸現實。儘管已經有國家如英國發出明確譴責,關閉中國境內設立的「海外警務站」,但對那些依然生活在海外恐懼中的流亡者來說,這聲援往往像是來自遙遠電波的回音——溫暖,但不夠實際。

在另一端的大洋彼岸,悉尼的移民中心,黃生坐在冷白的長椅上,手裡緊握一份保護簽證的申請表。他的手機仍會不定期響起威脅簡訊,他已習慣撫摸螢幕的那刻心跳加速。這份安全,似乎永遠得等到「某一天」,卻又似乎永遠用不完的等待。這種焦慮,讓人常常懷疑——政治庇護,是否真的能庇護人心。

不過,國際社會並非沒有行動。加拿大與英國通過國會調查與政策措施,提升對跨國鎮壓的認知與透明度;美國先後對執行跨國鎮壓的中國與香港官員祭出制裁,涵蓋司法與警政領域;澳洲與 G7 國家也強烈譴責香港以《國安法》對海外民運人士發布逮捕通緝令,視其為違反主權與言論自由的跨國鎮壓行動。

然而這些政策反應與宣示,往往薄弱於外交矛盾與經濟依賴之間。例如多數民主國家依然依賴中國的貿易與投資,使得「人權優先」的立場在實際外交操作中,常被微調、甚至擱置。這讓許多流亡者感到,他們的自由問題,雖被口頭支持,卻依舊是國際政治中的犧牲品。正如一位學者曾向我坦言的:

「對流亡者而言,安全往往是國際政治最先被交易的一張籌碼。」

在這場全球戲碼中,掌聲與政策公告難以撫慰夜深人靜時分的驚顫。流亡者們繼續在自由世界裡建構一套高度警戒的生活——他們為即將到來的訪客調整語言、為陌生的朋友篩選話題、為一則簡訊躲在被窩裡顫抖。對他們而言,庇護不是終點,而是新的謹慎與疲憊。

六、寫在最後的話

在倫敦的那間小公寓裡,夜又一次深了下來。Kai把手機放在桌上,盯著螢幕良久,然後打開電腦,繼續撰寫給國會的信。他知道這樣做意味著什麼,也清楚這可能再一次招來騷擾,但他的手仍然在鍵盤上沒有停下。

「我能做的事很小,」他說,「但只要還能說話,我就不想讓他們覺得我已經沉默了。」這句話,像一道微弱的燈光,點亮了所有被鐵網纏住的故事。

中國的跨國鎮壓正挑戰著一個根本性的問題:流亡是否還能意味著自由?在這張無形的網中,不僅是異議人士與少數族群被困住,整個國際秩序也被迫面對一個現實——專制的力量正在穿越國界,逼近民主世界的邊緣。

庇護不應該只是一張護照上的印章,也不該只是一段政治聲明。它需要的是實際的保護機制:政府更堅定的立場,法律更完善的防護,還有社會更廣泛的理解。因為對流亡者來說,真正的庇護不是哪個國家的標誌,而是能否在夜裡安心合上眼睛,不必擔心下一個訊息、下一通電話,會再一次提醒他們——那張網還在。

當故鄉的鐵網伸向世界,自由世界能否築起一道真正的庇護之牆?答案仍未確定。但至少,這些繼續發聲的人已經給出了另一種回應:他們用自己的恐懼、疲憊與堅持告訴我們,這場抗爭不只是關於中國,也關乎所有仍然相信自由有價值的人。

七、參考文獻

Freedom House. Out of Sight, Not Out of Reach: The Global Scale and Scope of Transnational Repression.

ARTICLE 19. China: The scale of transnational repression of protesters worldwide.

Amnesty International. “On My Campus, I Am Afraid”: Chinese Overseas Students and Transnational Repression.

Reuters. “Britain says China has closed unofficial police stations in UK.” June 6, 2023.

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). China Targets Series. 2025.

The Guardian. “Revealed: online campaign urged far right to attack China’s opponents in UK.” April 28, 2025.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐