台灣生育改革行動聯盟

我在日本當媽媽:社區診所生產篇

這樣的分工,體現了日本生產體制中「醫療去中心化」與助產專業高度制度化的特徵。

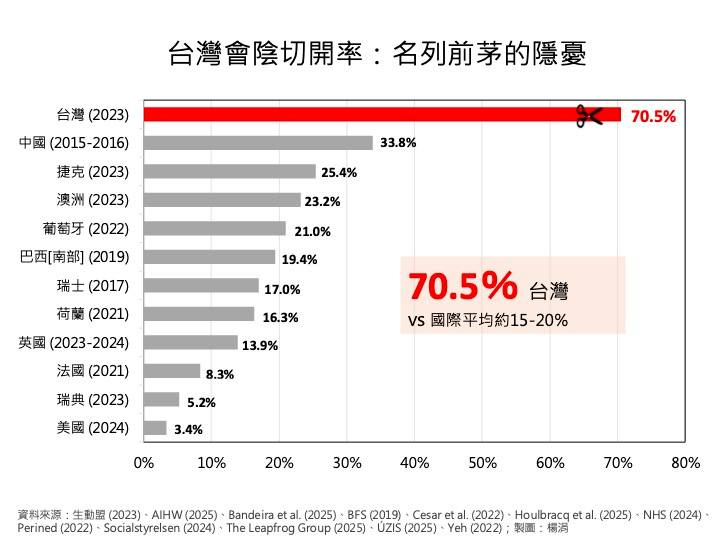

葡萄牙會陰切開術比例下降:婦女抗爭與立法轉向

會陰切開術,從2010年的73%,降至2022年的21%,葡萄牙做對了什麼?

「不剪會陰」從來就不只是不剪會陰而已

整個孕產照護邏輯與接生技術都需要典範轉移。

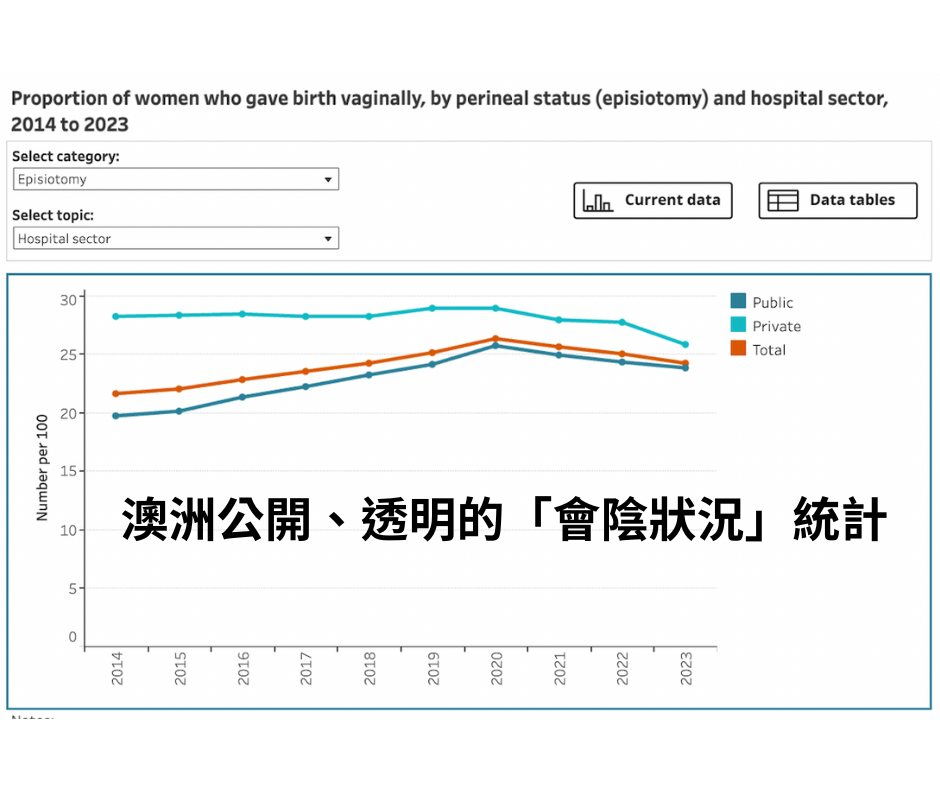

減少產婦會陰嚴重撕裂傷,請從「會陰統計」做起

原文刊載於生動盟官網) 文:吳嘉苓、楊涓、陳玫儀 大家知道澳洲健康與福利研究院有「會陰狀況」的統計嗎!? 打開澳洲健康與福利研究院的「媽媽與寶寶」統計網頁,你還真有一種感動,這個國家十分重視女性的會陰呢。然而,這份感動背後的目的其實是為了提升孕產服務的安全與品質、減少嚴重產婦撕裂傷以及識別並解決地區與醫院間的差異。 在…

我在日本當媽媽:醫院生產篇

很快我就面臨了日本育兒體系的第一個現實:在這裡,懷孕生小孩不被視為疾病 。這意味著醫療保險完全不給付 ,一切都必須自費。

會陰切開術,全球大幅下降,台灣呢?

透過婦女健康運動的投入、自然生產運動的興起,以及實證醫學的佐證,例行性會陰切開的效果與必要性,受到諸多質疑。

被剪開的不只是身體,還有尊嚴

生產,不只是醫療事件,那是生命誕生的時刻。母親們不需要被教訓、被輕視,只需要最基本的「尊重與理解」。

妳的生產故事為何如此重要?小威廉絲的瀕死生產經驗

讓女性的經驗,成為推動改變的力量。因為,每一筆資料、每一個數字背後,都承載著一個真實的生命故事。

我在德國當媽媽:來自助產師、護理師、家庭中心等等的全方位支持!

除了助產士、護理師的接力照顧,德國政府還提供產婦多元的產後支持:

女人不是容器,生育更不該忍一忍就好。從溫柔生產開始,拿回女人的自主權!

願每個孩子來到世界的開始,就能被溫柔對待;而每個成為母親的女人,都同時能做自己。

流產是一個家庭的事情:丹麥的特別產房(流產照護產房)

為的是讓這些家庭可以不受打擾地安靜休養、和已流產的寶寶或者悲傷相處。

自然流產是怎麼回事?

如果生產一直被當作「女人的事」,那麼流產應該更難逃離這種刻板觀念。

小產,需要更多照護的溫度

願孕產的故事能被聽見,無論長短,無論結局。

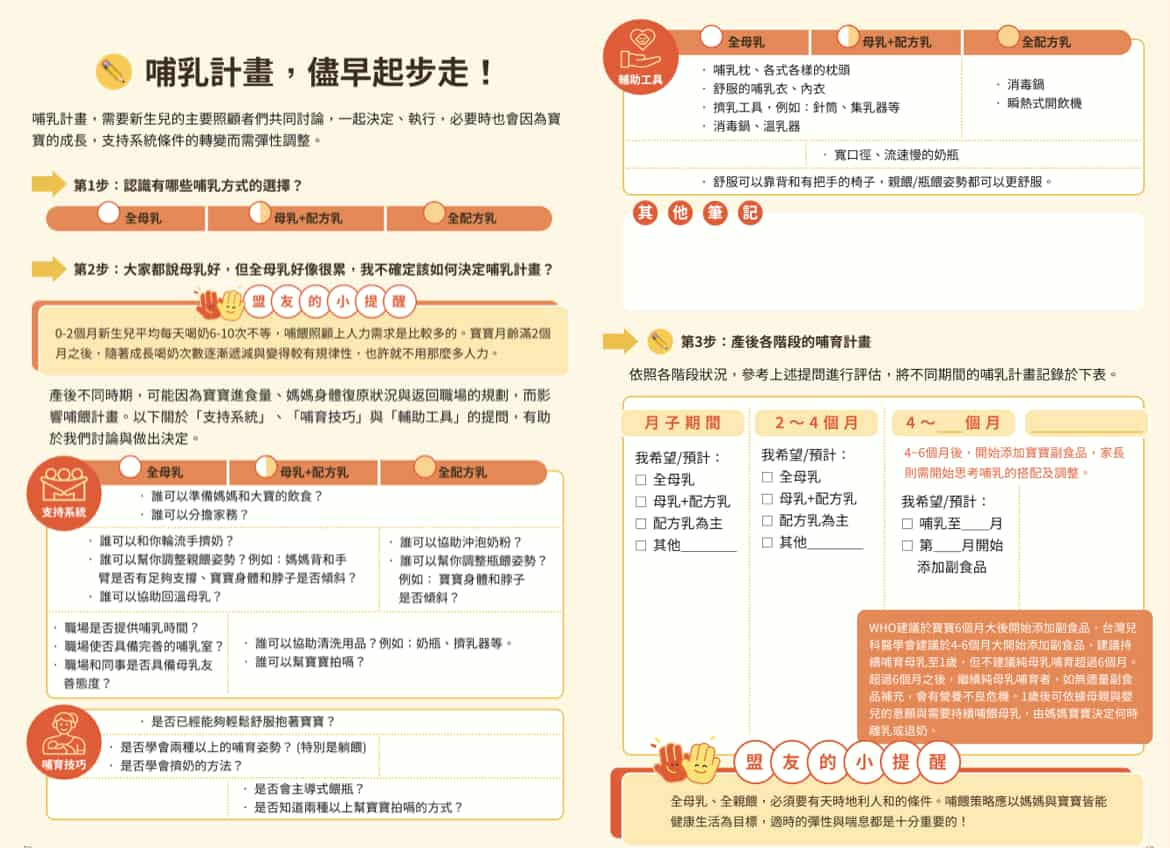

「喝配方奶=喝珍奶?!」哺乳&育兒需要科學認知與多元支持

無論是推廣母乳或任何育兒理念,都應該建立在事實基礎上,而非恐嚇或羞愧之上。

孕期支持方案X社會設計

從社群的需要出發,是有機會更精準地打造更友善的生育環境的!

找回身體本能,產婦與伴侶都有責任

一家人事後回憶起這段生產歷程,充滿甜蜜溫馨,意猶未盡。

我在韓國當媽媽:一張卡片就能搞定懷孕到育兒的所有費用?

政府不是給錢了事,而是從醫院→產後調理院→政府補助月嫂,每個階段都安排專業人員銜接,確保產婦不會孤軍奮戰,「接力式照護」概念值得參考。

我是一個孕期被培力的人,而現在我也願意成為那股轉變之力!

在懷孕的過程中受到的陪伴和賦能(empower)經驗,讓我知道分娩的過程可以是無懼並充滿力量的,但前提是要做好身心的準備。

準爸爸其實有更多參與懷孕過程的可能!

不論是我的伴侶或者是我,從產前至今都經歷過許多情緒起伏,這需要兩個人有意識地時時相互關照。

從溫柔生產到職場媽媽,女人值得擁有更多的選擇

挺著 32 週的肚子回到台灣後,我在婆家附近的一家診所經歷了一場驚天地泣鬼神的分娩