脑机接口时代的结构批判与历史终结

历史学家与政治哲学家曾经乐观地相信:自由民主制度能够在宏观层面自我维系。

弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)甚至提出“历史终结”论,认为自由民主可能是人类意识形态发展的最终形态。

🤪 然而,福山的问题不在于想不到,而在于不愿想——他忽略了微观结构的侵蚀作用。

一、微观经济与家庭结构的破坏力

宏观制度看似坚不可摧,实际上每日都在微观结构的蚕食下消解:

家庭与企业的利益重叠、亲缘与权力网络的复杂化,能悄然改变人们的决策行为;

微观市场选择、私人契约、社群偏好,可能在不知不觉中破坏宏观制度的自由运作;

权力分散、信息不对称与行为偏差叠加,使民主制度表面自由而实际被侵蚀。

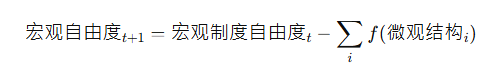

公式化描述:

即便宏观制度完美设计,微观结构仍可能摧毁制度自由。

二、技术与结构控制的升级

随着技术的发展,尤其是脑机接口(BCI, Brain-Computer Interface)时代的到来,历史可能被直接锁死:

认知可量化:注意力、偏好、决策直接被算法读取;

结构闭环:横向(国家、企业、社群)与纵向(代际、时间)控制一致化;

批判潜伏终结:裂缝消失,批判与创新难以萌芽。

🔒 在此状态下,宏观制度的自由民主不再受法律与制度保护,而被微观结构与技术算法合谋“锁死”。

三、历史终结的悖论

历史循环的核心是裂缝与批判复生:

结构批判主义不断被压制→被历史遗忘→裂缝出现时再生。

脑机接口时代可能直接消除裂缝,终结这一循环。

但这又带来悖论:

系统稳定了,文明却停止呼吸;

零自由度的“完美控制”比不稳定自由更脆弱;

历史终结≠文明终结,但自由思维的存续被置于未知风险。

四、对福山的反思

福山的局限在于,他关注的是宏观制度的“理想状态”,而忽略了:

微观层级对制度的连续侵蚀;

技术升级可能直接介入认知,绕过制度设计;

历史与文明不是线性进步,而是压制与复生的循环。

所以,他的不足不是缺乏洞察力,而是选择性忽视:他“不愿想”,而非“想不到”。

🜂 结语 · 历史的裂缝仍然是最后防火墙

历史的轮回告诉我们:批判被压制时,裂缝在微观层面悄然生长;

脑机接口时代警示我们:如果技术与结构锁死认知,这些裂缝可能无法复生;

自由民主、思想自由和社会创新都依赖于裂缝存在的可能性。

🤪 简而言之:

我们不断再发现轮子,不是因为轮子重要,而是因为有人一直在拆轮子;

未来,轮子能否再生,可能取决于我们能否在脑机接口之外保留裂缝。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!