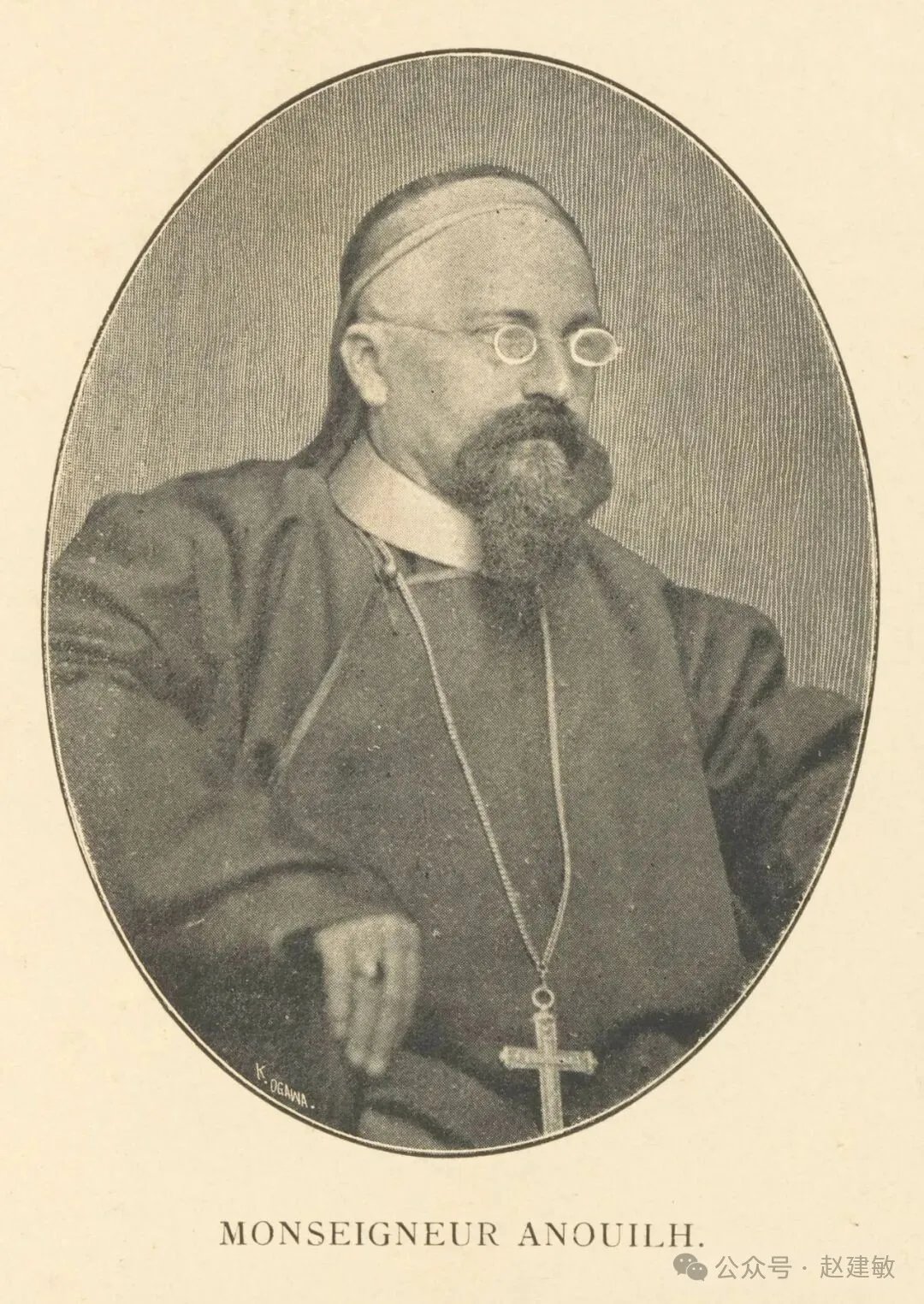

180年前,傳教士這樣進入中國----董若翰1849 年寫於北京的一封信

董若翰(M.Anouilh)司鐸寫給巴黎神學院院⻓⻢丁(M.Mar-n)司鐸的信

1849年8月29日,於北京

親愛的會兄閣下:

願我們主的恩寵常與我們同在!

「我來了!」 就像我們可敬的殉道者董文學(Perboyre)當年從澳⻔寫第一封信時說的那樣。「我來了!」我現在也在北直隸省落腳了!這是我兩年⻓途旅行的終點。現在,我身體健康,心情愉快,準備好了下地乾活,為「天父」的葡萄園出一份力! 我在上一封信里答應過你,要從我出發的地方——石伯鐸蒙席(Mgr. Pierre Lavaissiere)住的⻋輻浜(Tso-Fou- Pan)1 開始,給你講講我這一路是怎麼艱苦地熬過來的。現在我就來兌現承諾。不過我得寫快一點兒,因為天一亮我就要動身去孟振生蒙席(Mgr Mouly)住的地方。2 它離保定府不遠,大概五十里路,得走六天。在中國,我們還沒有鐵路呢!高慕理(M. Aymeri)司鐸帶著九個小孩子,準備培養他們做神父,甚至可能加入我們的「小團體」(可能指遣使會--譯者注)。

我就不細講從⻋輻浜到無錫(Ou-Sy)這段路了。薩爾瓦(Salvayre)司鐸可能已經把我從無錫寫給他的信給你看了。3 無錫屬石伯鐸蒙席管轄,有兩千多教友。我得先告訴你,出發前我們一行都有誰、帶了啥、怎麼走。

我們一行共七個人, 有兩個跑腿兒的去河南,一個去湖北,三個去北京,他們都是教友; 第七個就是我自己——被人們稱為「老爺」(Lao-Ye),也就是你口中所稱的「小董神 父」,也就是董若翰司铎。我們帶的行李,包括十箱子書和其他傳教用品,分給北京和蒙古的傳教區;還帶了四個省的傳教經費:湖北、河南、北京、蒙古。你說我膽子大不大?帶這麼多錢和東⻄上路!但實在也是沒辦法,只留下了三個跑腿兒的,而且洪水又泛濫,箱子留在屋裡只會招賊。我們水陸並進,一會兒坐船,一會兒騎騾子或驢,一會兒步行。行李都已經收拾好了,一艘也拉著非教友的船正等著我們。出發前我心裡直打鼓,怕丟了傳教的錢和東⻄,我們可就全完了。中國籍會士周司鐸(M. Tcheou)負責無錫(Ou-Sy)的教友們,我跟他說:「我們實在沒別的辦法,石伯鐸蒙席這麼安排了,我必須排除一切擔驚受怕,只能把一切都交托給天主了。」 我跪在祭台前,那裡有聖味增爵像,把一切都托付給天主,請聖母、聖若瑟、聖味增爵和七位護守天使保佑我們一行七人。然後,我拿起煙鬥和扇子,大搖大擺地上了船。那天是六月初五,大概是陽曆7月24日,天氣好得就像我們從⻢賽出發的那天。六天後,我們到了浦口(Pou-Keou)4,準備下船改走陸路,大家各奔東⻄。可是,兩個去河南給安若望蒙席(Mgr. Baldus)送信的,又多陪了我們三十里,到臨關(Lin-Kouan,即臨淮關--譯者注)才分開。

我們第一段路程走了六七十里,挺順利。路上遇到幾個「亮點」:碰上一個要去北京的上海「道台」(Tao-Tay),我們一起坐的船,睡了三個晚上,各睡各的船倉。後來又遇到一個官員和四個衙⻔的人(Ya-men---jin),也就是衙役,我們也都挨著住。我當然躲得遠遠的,不能落入他們的魔爪,被送回到我剛剛離開的地方。說實話,我可不想往回走,尤其被兩個官吏夾在中間!

另一個令人震驚的景象,是發洪水後的慘狀。這一點我稍後再給你細講。

於是,我們在一條叫「江」的大河上漂了三天,5 到了浦口,找了家穆斯林開的客棧住 下。一開始我們還以為是家「黑店」呢!我們本來打算從這兒改走陸路,可⻓江發大水,整個浦口城就像泡在海裡似的,只有北邊靠山那塊兒還多少露著點兒。你說鬧心不鬧心?本來一里多就能走完的陸路,愣是讓大水逼得繞了二十五里地,整整折騰了三天!第二次上船那會兒,原先住的客棧里夥計跟我們說,他們其實是「回教」(Hoey-Kiao),也就是穆斯林。他會說官話,我就順口問他:中國現在穆斯林多不多?你們這教⻔到底信的是啥?我就想弄明白,他說的到底是不是穆罕默德那些教義。這夥計看起來挺懂行,他告訴我:在中國,穆斯林人多著呢,總頭兒就在南京,不過他們自己內部也分成好幾派。我怕被他認出來是歐洲人,不過這夥計壓根沒認出我來,還以為我是個微服私訪的大官兒呢!於是我塞給他兩本我平時在船上翻的小冊子,其中一本是中文的《要理問答》。他饒有興趣地翻著,我立⻢讓身邊跑腿兒的教友給他解釋一下這個宗教的真信仰,尤其得講清楚:耶穌基督降生成人和他的神性,天堂和地獄⻓啥樣,天主教是啥,基督徒又是啥,等等等等。他聽得可認真了,連聲誇「這教⻔真不賴」! 主啊!求你點亮瞎摸黑的這人的心,也把那成千上萬在黑燈瞎火里的外教人救出來吧!

坐了三天船,我們到了滁州(Su-Tcheou),然後下船騎上了騾子,騾子也很快就到 了。 從這裡開始,我們就換了走法兒。我們得改走陸路去保定府,中間要橫渡四五條河, 過河時還得再換小船。六頭騾子外加兩頭驢馱行李,我騎上其中一頭,我和跑腿兒的教友們輪流著騎驢,剩下的時間全靠兩條腿。我們一行八個人,現在多了兩個牽騾子繮繩的「老把式」,去湖北的教友已經拐到別的道兒上去了。在平原和山嶺里連走了三天,我們終於到了臨淮關(Lin-Kouai-Kouan),6 從這裡得先過河再過關。這一天可把我折騰壞了;我那幾個跑腿兒的教友都是老實人,也不認識這兒地方,好心好意,但差點兒就把我給「出賣 了」。事兒是這樣的:清早我跟這幾個教友們先打了招呼:「今兒我們過關卡,都得打起點兒精神!找倆人保護著我——一個前頭開路,一個後頭壓陣。前面的帶道兒,後面的應付盤問,別露餡了!」他們嘴上答應著,「沒有問題,一切聽神父的」。可憐的夥伴們!其實完全弄錯了:他們把我送過河,到了某個碼頭,前頭帶道兒的教友和一位曾經帶過田嘉壁司鐸的人就跟我說:「先去⻄關(Sy-Kouen)客棧等我們。」 我還提醒他們:「別大意,⻄關那地方說不定就是關卡,根本不是客棧——‘⻄關’這詞兒,本來就是‘⻄邊兒的關卡子’!」他們拍著胸脯保證:「真有這個名字的客棧!您先去歇個腳,等等我們,回頭再一塊兒過關 卡。」於是我就帶其中一個教友進了⻄關:街上全是人,我們走了一路,也沒看⻅什麼客棧!我們一直走到關卡旁邊,我問哪兒有客棧;可一扭頭髮現關卡就在身邊,我就趕緊折回來,親自開口讓人指我一個客棧。原來整條街就一家客棧,還是在關卡的後頭;我實在不想髒兮兮地闖過關去,我當時兩條腿糊滿泥巴,上身的衣服倒是乾淨體面。我特意穿得乾淨體面,就是想讓人把我當成「體面人」(Ty-mien-jin)----大戶人家、有身份的,因為關卡那些人從來不敢盤問「老爺」(Lao-ye) 或「體面人」,他們只敢過去問跑腿兒的。於是我特意把最好的衣服穿上了;可沒想到路上爛泥太多,褲子上全是泥巴,跟上身乾淨的「戲服」一 比,別提多扎眼了!我腰里還掛著周神父在無錫給我買的繡花荷包,金燦燦的!總之,我當時怎麼看都像位有頭有臉的大人物!繞了一大圈後,我乾脆心一橫:過關就過關!我大搖大擺地走進關卡,盡量不像陌生人,裝得跟中國人一樣,眯縫著眼睛——就像我平時進大城鎮那樣——就這麼混了進去,順利到了客棧。剛坐下,五個穿得挺體面的中國人就進了屋,裡頭還有兩個是關卡的人。我開口就說:「請回头儿,請回头儿,我犯困了,要睡覺,要歇一歇。」7 這話的意思是說:我請你們回避一下,我很累了,我要睡覺,我要休息一會兒。這些人立刻退了出去,轉頭就去問跑腿兒的教友:「這位老爺貴姓?從哪兒來?要到哪兒去?」他們回答說:他們老爺姓董,從浦口來,要去保定府。這些人問:「這位老爺到底多大官?」跑腿兒的教友隨口就給我戴了一頂高帽子說:「這位是掌管大宗生意記錄的大筆桿子!」 不管回答的有沒有東⻄,他們看起來都挺滿意,然後就走了。我算是逃過一劫, 心裡暗暗感謝天主;可一想到我那幾個跑腿兒的把這事辦成這樣子,我還是感到後怕!隨後,行李也到了,但過關卡還是費了不少勁。當天晚上我們就又上路了,結果還得再過一次關卡——人家讓我們坐小船,先順著河走,然後再穿過一個老大老大的湖。我頭也不回地離開了臨淮關,把兩個去河南跑腿兒的教友留在那兒,他們還得往別的方向去趕路。

接著講路上的事兒之前,我得先回復你可能懟我的話:「啊?你,一個傳教的男子漢, 還隨身帶著繡花荷包?這算哪⻔子使徒啊......」 別急呀,我的會兄、我特別可敬的同道!我確實有繡花荷包,這個我全認!可你知道裡頭裝的啥嗎?錢?---- 沒有!金子? ---- 更沒有!那總該有幾個銅板吧?---- 半個銅板都沒有! 繡花荷包里,一邊我塞了串念珠,另一 邊放了塊兒聖衣布。這倆寶⻉可比加州的金子值錢多了!尤其右邊我還揣了個‘懷錶樣兒’小 寶盒,裡頭放著真十字架的聖髑,至今從沒離過身。我就是帶著這幾樣‘武器’橫穿中國的!」「瞧⻅沒?這就是我的‘繡花荷包’,這就是我的‘懷錶’!聖伯多祿要是戴上我這些‘寶⻉’,可能就不會三次背主命了吧?就衝這點,我也算是個‘使徒’了! 別磨嘰開玩笑了,時間緊迫,趕路要緊!我們還得上船下水,前面又是河又是湖。剛上船就撞上⻤天氣:五分鐘不到,大湖水面就跟海浪似的猛漲;雷聲炸得跟天被劈開一樣,閃電划破夜空,鋥亮鋥亮的,照得人臉煞白!十分鐘後,⻛停了,只剩下雷聲還在遠處悶響,動靜小了不少。沒一會兒船就靠了岸,離Han-Tcheou(漢州?)只剩半里旱路,8 可路上的泥深得能埋到驢蹄子,連騾子都邁不開步,所以它們根本沒法來接我們。我們連人帶行李,沿著一條水溝似的小河溝往外拖;折騰得夠嗆,最後總算拖到了城裡,只好先歇一歇,等第二天再說。我已經累壞了,把自己往客棧里常⻅的那種草席上一扔,倒頭就睡,死沈死沈的。第二天接著趕路,花了幾天時間,總算到了大名鼎鼎的⻩河。那天正好是聖母升天節前一天,我們一合計:今晚先歇著,等明天再過關卡、過⻩河。清晨五點,我們往關卡走去;太陽剛露頭,天空湛藍湛藍的,一朵兒雲彩都沒有。人們來來往往,大多穿著白袍或灰蓝袍。「今天是節日,」我對跑腿兒的幾個教友說,「聖母的大節日,我們一定能過關卡!別怕!聖母會保佑咱們。」果不其然,我前頭開路第一個走,大搖大擺地過了關卡,根本沒人搭理我。到了河邊,河水寬廣得嚇人,左岸全被淹了。我跳上船,點著我的煙鬥,吧嗒吧嗒抽得挺美, 船上二十來個「老鄉」愣是沒認出來我是洋人。行李可就沒這麼幸運了!我在對岸乾等了三個鐘頭,行李的影子還是看不⻅,肚子又咕咕叫,我就乾脆租了兩頭驢,跟跑腿兒的教友先走,往前到離⻩河三里多地兒的進京大道上去等行李。一到地兒,我們就喊著上飯。結果老闆端上來三個雞蛋,外加一碗麵粉湯,其實就是開水里攪了一點兒麵粉。9 這就是我們過的聖母升天節!頭一天我們還真守了大小齋。每逢週五、週六我們都會守齋,只有一回破例,那天我餓得都快暈過去了,偏偏只有豬油吃。那地方小得可憐,不過我們豁免了自己,特殊情況下,齋戒日也只能開葷。 我們繼續趕路,走了幾天後,終於到了林安當司 鐸的地方。在告訴你那天有多熱鬧、村裡教友們怎麼歡迎我們之前,我得先跟你說幾句掏心窩子的話,讓你好好瞅瞅這中國到底是啥摸樣、老百姓啥脾氣,也讓你明白他們眼下最缺的是錢,還有就是缺傳教的人;順便也讓你聽聽我們這些傳教士遭過的那些罪。

先從發大水、⻓江決堤說起。你沒親眼⻅過,我可是一路瞧⻅的。中國那塊地方最近遭的罪,真是太慘了!整整八天,我坐的船壓根兒就不是在河裡,而是在一大片「水田」里漂著,跟大海似的,一眼望過去只有樹梢和屋頂露在水面上。稻子早就種下去了,這麼一淹,全泡死了,顆粒無收。可更嚇人的是⻓江決堤:整個村子都泡進水里,房子差不多全淹沒了,就剩屋頂瓦片漂在水面,渺無人影,荒涼至極!老百姓全逃到山腳下,拿幾根棍子搭個草棚子,裡面什麼都沒有,窮得叮噹響。有的人乾脆就在自家老房子旁邊的大樹 上,扯塊破布當帳篷,人就龜縮在上面,眼睜睜瞅著剩下的房梁⻔窗漂來漂去。還有的人在洪水沒淹到的小土包上,隨便釘幾塊木板,亂七八糟地鋪點稻草,跟自家的家畜擠成一堆兒躺著。這些人大多光著身子,一塊兒遮身的布片都沒有,一看就知道已經餓得不行 了,我心裡別提多難受了。

我當時就忍不住在心裡喊:唉!要是這些可憐的中國人成了教友,至少還能指望死後上天堂,對眼下的苦難在心裡也還有個盼頭啊!可是他們現在這點兒福氣都沒有......一想到這兒,我眼淚差點掉下來。會兄、可敬的同道,你可得帶頭祈禱啊!替這些苦命的人求求天主,讓他們早點開竅,⻅到真光,明白這災難是老天在敲⻔,叫他們回頭,而不是叫他們送命。

中國的路。不親眼⻅到,你根本想象不出來中國的路有多糟!大晴天,一腳下去塵土⻜揚,嗆得人喘不過氣;剛下一小時的雨,立刻變成爛泥塘,腳拔都拔不出來。路上全是坑窪、石頭、水窪,還有亂七八糟的東⻄,逼得你很多時候只能繞到旁邊的莊稼地裡走。陪我一起走的中國人向我保證說:過了⻩河,就有一條很寬敞的大「⻢路」了。 哪曉得真走到那兒,哪有什麼大路!就是條「小路」,比小路寬不了多少;有時候連腳印都找不到,根本看不出這兒曾經有條道。這條大路還是跟先前的路一樣,可它就是「大道」,皇家的「御 道」。我的那匹騾子一路上把我五次摔到地上,有時蹄子陷進泥里拔不出來,有時乾脆撲通跪在了路上,不過它動作還算溫柔,幾次都沒有摔傷我。沿路邊有上百個佛塔,全是敬⻤神拜土地的,沒有一間敬拜天主的!

中國的天氣。我在路上的那陣子,天氣熱得簡直像下火,太陽毒辣辣地一直烤著,有時候根本忍受不了,我們的汗水就沒停過。路上偶爾能碰⻅賣茶的小攤兒,按中國人的喝法,我們買剛燒開的熱茶猛灌,據說解暑;也有賣水果的,最多的是⻄瓜,可我們不敢多吃,那些瓜常常沒熟透,怕吃了拉肚子。

中國的過河。在這裡過河簡直是最煩人最難受的事。一到岸邊,一下子就衝過來十幾個壯漢,不管你答不答應,七手八腳就把箱子、騾子往船上拉。接下來就得掏銅板給賞錢。銅板給少了,就爭吵得臉紅脖子粗,回回都這樣。所以我每次過河,都少不了要打一場口水仗,一次都沒落過。

中國的客棧。中國的客棧,幾乎都一個模子:⻓⻓方方的屋子。右手邊偶爾有間「老爺 房」,地上永遠鋪著草席,人進屋倒頭就能睡。就跟過河一樣,想住得方便些,要麼爭吵搶 地方,要麼錢包大出血。總之得多留個心眼兒,這地方會有道德⻛險,不小心就會被坑了。10

我還有一肚子話想跟你說呢! 不過夜已經深了,我還得給別人寫信;明兒一早就得奔保定府。我先接著把路上沒說完的事兒說完,再收住這封⻓信吧! 還有兩天到威縣(Oui-Hien),這裡是林安當蒙席(Mgr Simiand)住的地方。11 我乾脆跟跑腿兒的教友先走一步;之前我一直跟著行李一起走,連路 過大城鎮也沒分開過。一直沒人認出我來。到林安當司鐸(M. Simiand)所在的教友村時, 已經是夜裡了。可這位可敬的同道偏偏不在,他在半里地之外傳教呢!教友們一⻣碌全爬起來,把我當英雄似得迎接,撲通撲通跪了一大片求降福。隨後我們擁進小聖堂,裡頭早已擠滿了人。這村子有六百多教友呢!他們按本地習慣,給來村子的傳教士唱了一段聖歌,我則拿起聖水壺,灑聖水祝福大家。等我回到屋子里剛想喘口氣,他們又跟進來,七嘴八舌地嚷嚷著:「哎呀,可把神父你盼來了!」 我告訴他們說:「感謝好天主助佑,在諸多 危險中特別保護了我們。」 正在說話的時候,孟振生蒙席的管家就到了,告訴我們說,「大 人」就在半里地外的村子牧靈巡視呢! 那一刻,我啥累都忘了,雖然已經晚上九點,我拔腿就走,一刻鐘後就得到了這位真正使徒的降福!他真是一位聖人,一位慈父,一位⻓上,一位主教。林安當司鐸跟我說:「孟振生主教真得是一個使徒,一個「工作狂」,沒黑夜沒白天地傳教,天剛亮就離開,直到大半夜還不休息!他非常特別的恩寵就是仁慈寬厚, 能夠吸引招教友們的喜愛!」 我從他身上確實看到真正的表樣,可以引領我更加完善,並為天主贏得靈魂。林安當司鐸跟隨著孟振生蒙席的腳步,也是個真正的使徒!他在這片兒土地的功勞至大至偉! 你瞧瞧,可敬的神父和同道,好天主多麼愛護我,祂把我這趟旅行所受的苦累全補償回來了!願天主永遠受贊美! 對我的聖召,我心裡充滿喜樂,從沒有像現在這麼開心幸福過!孟振生蒙席看我中文說得不錯,準備⻢上派我出去傳教。我明天要去作年度避靜,稍事休息之後就去乾活了。我把自己完全交托給主教和巡視員,⻓上怎麼說,我就怎麼乾,絕不含糊!明天是聖若翰洗者殉道的節日,我的主保聖人,我會請他為你代禱,也拜託你請他代禱,讓他給我一點他的熱心和勇氣,要是你樂意,也求個恩典---- 讓我像他那樣為天主而殉道!耶穌永生!

請代我問候修院的老神父們、同學們、修士們、助理會士們!我盼望著有一天他們有人能來北直隸跟我作個伴兒!告訴他們:好天主不會虧待我們,一定會用內心的平安和喜樂,百倍回報我們為他所做的一切犧牲!

在我們主的愛內、在耶穌的聖心裡、在無染原罪聖母聖心中,你們最卑微、最貼心的同道。

末鐸會士 董若翰

1849年8月29日

(趙建敏 譯)

譯者注:

1 浙江嘉興海寧地區。

2 此時孟振生住在保定府安家莊。

3 時任巴黎遣使會秘書長。

4 南京的浦口區。

5 即長江。

6 從臨淮關過淮河。

7 Tsing-hoey- tchu, tsing-hoey-tchu, ouo fa leao,yao chouy- kiao,yao sie y sie.

8 Han-Techeou具體中文地名不詳。

9 un bol d'une espèce de bouillon fait avec de leau et de la farine. 原文意為 「一碗水加麵粉做的某種湯」,似乎是北方人常吃的稀疙瘩湯。

10 Il faut être bien précau-onné, car il y a des dangers du côté de la moralité. 這裡所說「道德⻛險」,不知究竟何意。

11 Jian-Antoine Simiand,中文名字林安當,意大利籍遣使會士,1799 年 5 月 10 日生於意大利的Mélézet,1826 年 12 月 23 日於里昂晉鐸,1839 年 1 月 3 日到澳⻔,1841 年抵達北京教區傳教,後任北京教區副主教,所以董若翰也尊稱他為蒙席。1871 年 2 月 24 日於正定府去世,葬於柏棠墓地。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!