這篇寫到的東西,希望永遠用不到

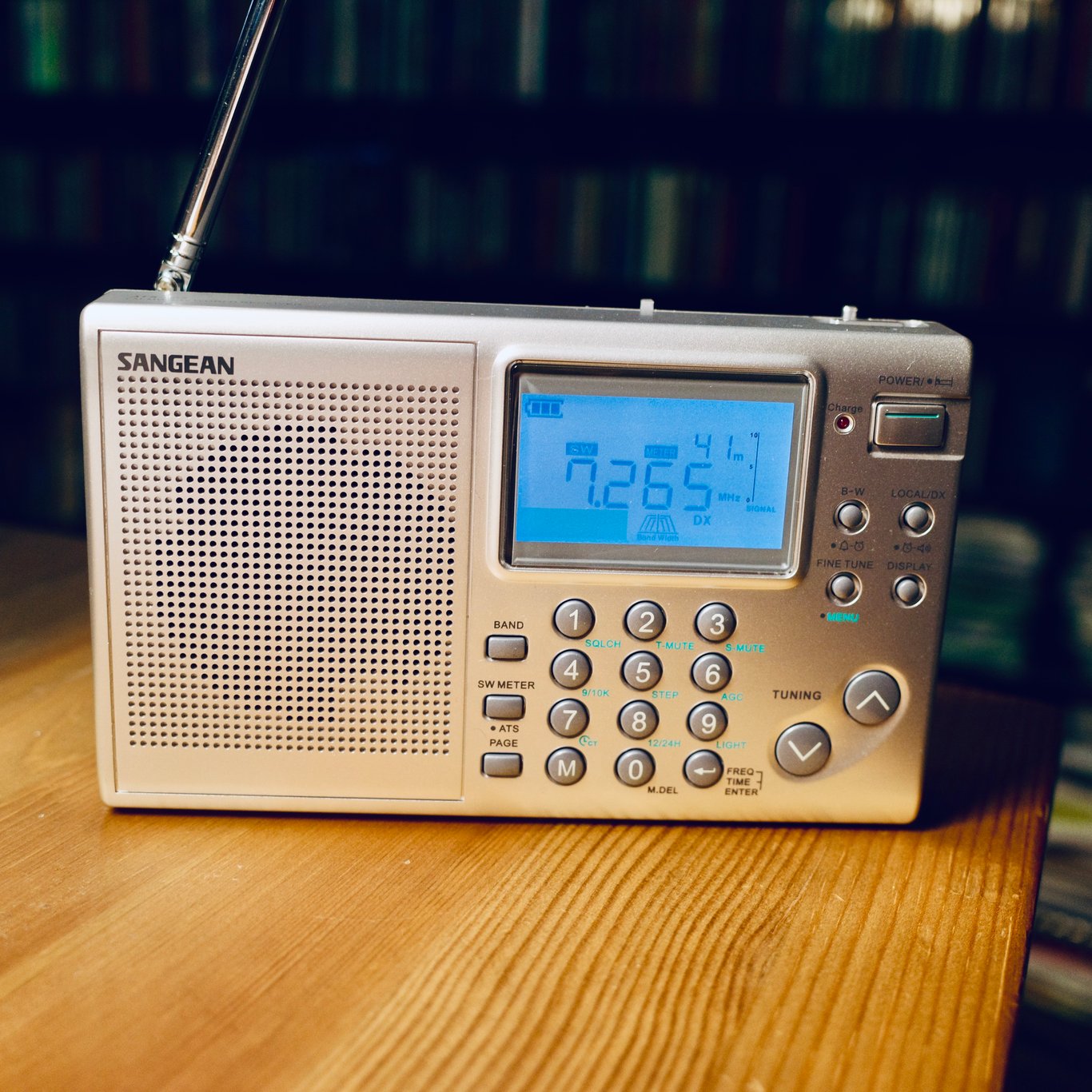

回想起來,一切都是從那部山進(Sangean)MMR-88防災收音機開始的。

那是2020年春天。疫情初起,世局大亂,我想:萬一斷網、停電,無論如何必須要有一部收音機,才能獲取外界情報。於是上網買了部能以太陽能和手搖充電,內附手電筒還能當行動電源的防災收音機,手搖充電一分鐘,可聽五到七分鐘的廣播。

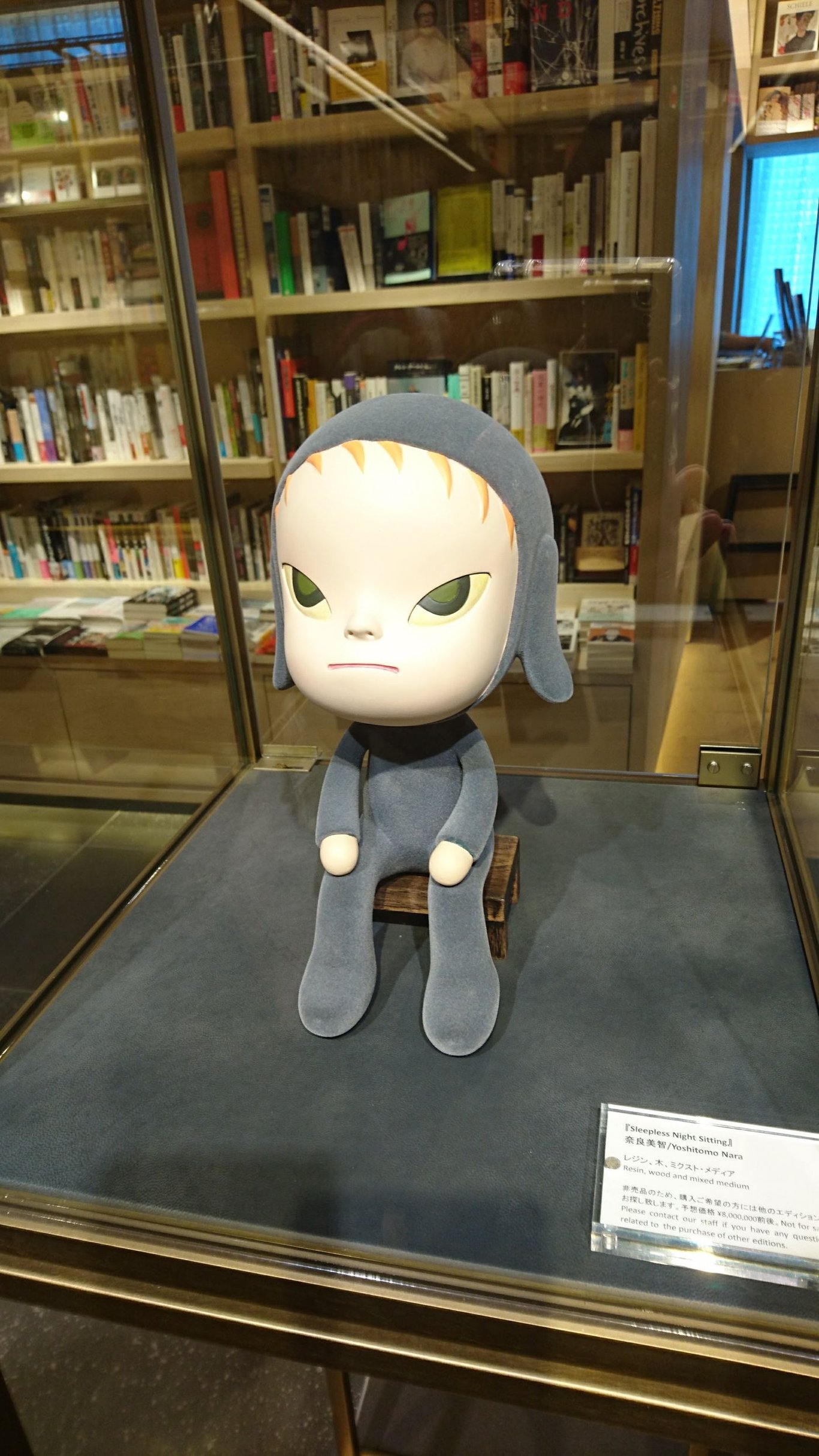

繼之又想:萬一發生戰爭、動亂,本地電台都被佔領,還得靠國際短波播音,於是又買了一部山進ATS-405全波段收音機。我做廣播三十年,卻是初次研究短波收音,原來全世界短波廣播都是間斷播出,每次放送一兩小時。電台頻率冬夏兩季更新,要時時關注本季短波頻率表。

這個年代,電台還有什麼用處?其實在網路覆蓋不到的深林、高山、離島、外海,或是資訊控管的地方,短波訊號是很珍貴的。哪怕全境斷網,你仍能用一台小小的收音機和外面世界保持聯繫。收聽短波不像FM/AM那麼方便,你得在正確時間按表尋覓頻道,天線對準戶外試探角度,在廣袤無垠的電波噪訊中捕撈那絲絲縷縷的人聲。

不久,我又在好市多購置了一個「基礎防災儲備箱」,有哨子、雨衣、防災頭套、摺疊水桶、防滑手套、帆布、鋁箔保溫毯、攜帶式廁所和一大包溼紙巾。現在回看,其實可以自己買些更實用的東西來組合,但有這麼一箱放在儲藏間,就已經能發揮安定心神的效果了。

災難來襲,是就地在家避難,還是離家去避難所?兩種情境要準備的東西不一樣。疫情期間隔離、封城,也有點像是「末日預習」。於是添購了可以久儲的存糧──各式罐頭、八寶粥、麥片、奶粉、「尾西」乾燥飯、開封即食的熟食調理包、巧克力,還有常備的米麵乾糧。買了卡式爐,就不怕瓦斯管路斷線。萬一斷電,冰箱裡的生鮮很快會壞,到時得先煮吃。

疫情過去,我們陸續把到期的防災糧吃掉,也忘了防災箱裡的東西。去年以來,世局日益嚴峻,我又重新思考戰災儲備這件事。很久沒用的防災收音機拿出來充電,重新練習聽短波,檢討聊備一格的防災物資,發現若以「斷水斷電斷網仍能在家至少撐過兩週」為標準,我們實在準備得遠遠不夠。

首先無論如何,先下載了「消防防災e點通」這個APP,內附離線地圖,能查到家附近的避難所、急救站、物資配送點等資訊,還有各種防災救命知識,大大有用。我也改變習慣,車子油箱只要低於一半就去加滿,有備無患。

上網買了一只Jackery 300儲能行動電源、一塊100瓦的太陽能充電板,雖然比不上柴油發電機,自家應急大抵是可以了。又添置了兩個頭燈、一只能過濾五千公升飲水的日本SAKUTTO淨水濾嘴,一齊放進防災箱。重新檢查常備藥品和急救箱,並確定自己會使用滅火器。

日本人有能放十年的防災水,想想似乎不用──去大賣場搬了兩桶六公升的飲用水放在浴室角落,一年後喝掉再換就是了。算算兩人兩週的飲水需要五十多公升,我得再搬兩個20公升裝山泉水的那種方桶才行。桶子最好自帶龍頭,方便很多。

萬一停水,上廁所是大問題。西方人建議用「雙桶法」製作臨時廁所,大小便分兩桶(大便比小便臭得多),鋸屑木渣鋪底,還得加蓋,麻煩得很。日本人的辦法比較好:套兩層黑色大垃圾袋在抽水馬桶上,裡面放吸水材料,半滿就可以打個結拿出去扔了。網上眾人推薦的吸水材料是貓砂,最好是豆腐砂,價廉物美,下次去賣場搬一包吧。

火柴、打火機、小蠟燭都很有用,要放在稱手的地方。手電筒要時時確定有電,最好多備一兩支。有一種附磁鐵的LED燈條,USB充電,也是很好的防災道具。

以上這些,大致是以「在家避難」的場景準備的。如果要離家去避難所、甚至更遠的地方呢?那就要準備一個「避難隨身包」了。一只背包要放得下這些東西:

水壺和隨身濾水器,也可以直接放一兩瓶飲用水。

個人證件影本:除了紙本,也要另存在USB碟,一齊用防水袋裝好。別忘了上傳雲端,備份加密。

口罩(N95為佳)、護目鏡、工作手套,在危險環境中保護自己。

行動電源和充電線(這不用說)、哨子和小手電筒、瑞士刀(或多功能摺疊工具鉗)。

常備藥品、溼紙巾、衛生紙、牙刷牙膏、毛巾、肥皂,盡量保持個人衛生。

排汗速乾的衣褲、輕便保暖的外套(最好也防水,戶外登山品牌有很多實惠選擇)、免洗內褲、襪子(厚一點的)。

筆和筆記本(有機會總可以寫點什麼)、零鈔(一百、五百的鈔票各準備一些,分散裝兩三袋,電子支付斷線仍然能交易)。

高熱量乾糧(能量棒、羊羹、堅果之類,耐放的最好)、簡易餐具(上班上學帶的筷匙組,或是登山者用的塑膠刀叉匙合一的Spork都好)。

至於要不要加上輕便睡袋、無線電對講機(比想像中便宜)?背包恐怕塞不下,再想想。總之,準備這個「避難隨身包」,是我的下一件功課。

最後,還有一件功課:假如揹起這個背包,從此再也不能回來,那麼,有什麼東西非帶不可?

我想了很久,答案很清楚:放不進這個背包的東西,都不用帶。提前做好告別一切的心理準備,也是自我訓練的一部分。

這篇文章寫到的所有東西,希望我們永遠都用不到,啊,只除了還沒提到的最後一件事──我們開始上重訓課了。自己的身體自己練,不管怎樣,這件事總是有用的。互勉!

(寫給《財訊》)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!