杜琪峯:香港電影的宗師

原文於2024年5月6日首發「拋開書本AsideFromBooks」

本文提及的電影/書籍皆為大陸譯名杜琪峯是香港電影的宗師。

如果這句話只能有一個關鍵詞,那一定是“香港”。

1955年4月22日,杜琪峯出生在香港九龍通州街,後來隨家人搬到旺角。杜家父母在戲院工作,杜琪峯也就在戲院看著電影長大,或者該說是,他也就和香港電影最初的黃金時代一起長大。1972年,17歲的杜琪峯從中學肄業,那時60年代風光無限的大製片廠們開始讓出市場,粵語文化和電視台一起逐漸佔據了影視製作的主流。兩年後,他被時任香港無線節目部經理鐘景輝錄取入後者開辦到第四年的藝員培訓班,畢業後正式入行。

在此後的12年間,香港電影狂飆突進,杜琪峯則在短暫嘗試後選擇了回歸電視台潛心修習影視製作的各種工業要求。1986年,高志森出走新藝城,後者邀請杜琪峰執導《開心鬼》系列的第三集《開心鬼撞鬼》。影片獲得商業成功,也是杜琪峯日後一系列喜劇片的開端。

不知道他如今會怎麼看待自己在完成《阿郎的故事》之前的時光,也許總是美好多一些。90年代中期,杜琪峯來到了一位作者“成熟”的年紀,香港電影卻在這一時期迅速衰落。此後20多年,他和同齡的整整一代泛香港新浪潮導演們一起,都在自己創作上的個人表達欲最旺盛的年代盡力嘗試和衰落共處。香港引導著他們世故,也磨礪著他們的鋒芒,最終形成了他們獨特的性格。

於是,他們的性格也形成了20年來香港電影的性格,或者甚至可以說,90年代後,香港電影終於有了“性格”,那是向現代世界人心深處鑽探的結果。

當然,所有電影都和人心有關,但其實絕大多數電影都做不到“鑽探”人心。有些電影太溫柔,只是在事物的表面點到即止,把深入的任務留給評論闡釋與生活世界,有些電影則太厚重,其抵達深處的方式與其說是鑽探,不如說是沈陷。這20年的香港電影既不再是前者,也沒能真正將80年代新浪潮的星火發展成後者。

在垂直的方向上支撐起電影厚度的是政治性,而這20年的香港電影恰恰失去了政治性。90年代之後的香港作者們立足資本市場的輕盈法則,堪堪尋找到商品與藝術品之間的那一層薄薄的存身空間,完成的作品大多幾近平面——正面是商業元素鋪陳展開琳琅滿目,側面是銳利的刀刃,剖開人的身體。不同導演的不同作品程度不一,那些能代表這時期香港電影的作品會一直剖下去,直到極深處那些多數更“體面”的藝術家不會去逼視也或許的確本不該逼視的幽暗癲狂。他們無法不這樣做,政治性的缺失剝奪了作品建構權力關係之複雜層次的空間,資本則要求極度的扁平化,要求偏執奇絕,要求乖戾驚人,要求簡單直接的、符號化的政治象徵來為真實世界的政治性缺失提供慰藉。

這也恰恰就是“銀河映像”時代之後,杜琪峯那些最個人化的電影呈現出的樣子。他的確是同時代香港電影的技法大師:視聽方向上,無論是《槍火》那樣電影空間的釋放,《PTU》為例結合人物調度佈局和光影風格化,還是《大事件》中載入影史的長鏡頭調度,都在商業電影所允許的限度內做到了極致;而劇作方向上《放·逐》中的詩意化男人情,《暗戰》所建立的時間性壓力與角色對峙關係中的善惡辯證法,《神探》起心理人格概念的影像外化,也都同樣是類型範式內的一時之選。

這些給他帶來了如今的工業地位,但都不是杜琪峰的“內容,都不是”當他在採訪中自省“我根本不知道自己是什麼”時,若有所思的那句“是時代告訴我,我是什麼”所指的東西。 他不是技法狂人,之所以不斷給自己在技法上出題解題,只是他追索自我的方法。

《黑社會》系列是杜氏電影的集大成。無神論者杜琪峯的宿命感不是宗教式的那種沈厚緩慢天地不仁的歷史意識,而其實是逼仄空間內政治秩序無法充分展開、權力遊戲因為毫無回旋餘地只能訴諸直接暴力的、走投無路的焦慮和絕望,這當然就是香港政治環境最直接的映照。

影片對“黑社會”的政治生態做了清晰的斷代:第一部中,由杜琪峯的恩師王天林飾演的“鄧伯”是封建貴族式的共同體領袖,“阿樂”與“大D”則是野心勃勃的專制集權者;

而在第二部《以和為貴》,更年輕的知識精英“Jimmy仔”成為敘事的重心,他慾望原本指向更資本化的流動關係,對“阿樂”前現代的古典治權沒有興趣,卻在更大的地緣政治引力下成為了徹底摧毀封建架構,完成實質上更徹底集權的新一代技術化的“辦事人”。

前作里,暴力爆發自失序,爆發自人直接露骨的慾望,而後作中,暴力在慾望失落後平息。杜琪峰的刀刃在前作剖開人物皮相的偽飾,血肉模糊一片,終於在後作抵達了現代人肉身深處的虛無。

“以和為貴”的反諷標題和影片視聽的壓抑基調、怪誕的配樂激起不詳的回響。之後的《鐵三角》、《神探》甚至翻拍梅爾維爾作品的《復仇》都是這種回響不同層面的變奏,而《文雀》和《奪命金》當然,是杜琪峯在這些變奏的當下,直覺性地送給香港的“情書”,或更準確地說,告別信。

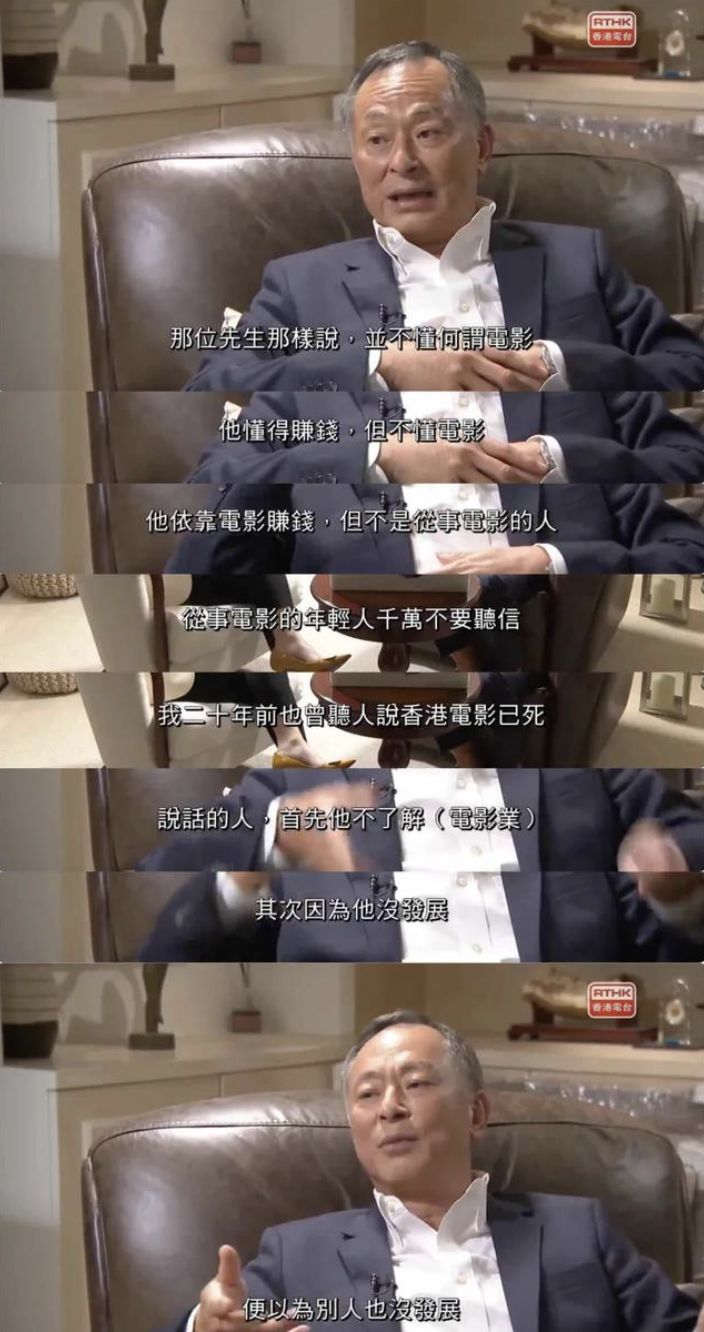

進入2020年代,杜sir已經年近七十。影迷期待《黑社會》的第三部,但也許,他無力再把香港歷史軌跡的又一次變化變成新的作品了,那需要又一個“銀河映像”,需要何止是老人自己的努力。新的“銀河映像”是他在00年代中期發起、到10年代運作成熟的“鮮浪潮”。

這是一個旨在發掘潛質年輕電影創作人的國際短片節,不論經驗多寡,只要參賽者遞交包含故事大綱及處理手法的拍攝計劃,通過評審團甄選入圍,便會獲得相當的製作費。也就是說,創作人只需要向“鮮浪潮”提供自己的拍攝概念,以換取拍攝機會,這恰恰是工業化電影製作的理想化縮影。

在“鮮浪潮”獲得幫助的青年作者們來自新時代的電影學院體系,作品中我們似乎已經能隱隱看到香港電影新的樣子:與更廣闊的現實世界接壤,更強的歷史意識和更明確的理論關切。他們有的關心受壓於香港當下政治社會環境的青少年,有的把目光投放在難解的家庭關係、有的書寫女性自主的戲劇……

習慣了90年代至今港片風貌的影迷或許會對他們的創作感到陌生,但有杜琪峰的存在,我們有理由相信這些作品仍然是“香港的”。港片劍走偏鋒了三十年,或許也到了奇正相生,終究“以正合”的時刻。

畢竟,杜sir最推崇的前輩,是大俠胡金銓。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐