当女性的主体性觉醒后,怎么童年偶像剧都变味儿了

近几年,越来越多女生开始讨论“主体性”这个词。

主体性(subjectivity):

指一个人作为“主体”,能够自主地感知、思考、行动,并对自身生活作出选择的能力与意识。换句话说,主体性意味着:我不是被动被决定的客体,而是有能力决定“我是谁”“我想要什么”“我要如何生活”。

而在女性主义的语境中,父权社会常常把女性塑造成“被动的客体”:被凝视、被选择、被等待。女性的主体性意味着:女性可以摆脱“被谁选择”的逻辑,转而思考“我选择什么”。

最近“主体性”这个词越来越频繁地进入了日常的对话、朋友圈的感叹,甚至成为茶余饭后的辩题。很多女生,包括我自己,逐渐意识到:**自己成长的爱情观,并不是天生就有的,而是被一层层文化叙事塑造出来的。**尤其是十多年前风靡一时的童年偶像剧,几乎影响了一代女孩对爱情的想象。

偶像剧与浪漫爱

如果你也曾追过《流星花园》,大概记得那个场景:校园里耀眼的霸道总裁道明寺,把平凡的杉菜一次次逼到角落,用强硬甚至粗暴的方式表达爱意。而最终,他的霸道和控制却被包装成“深情”,杉菜的忍耐和退让也被浪漫化成“坚强”。在当年的观众看来,这是爱情的必经之路,是“命中注定”的缘分。

又比如《命中注定我爱你》,故事开头是一个意外的一夜情,平凡普通的便利贴女孩意外卷入总裁的世界,跌跌撞撞地开启了“被选择”的旅程。观众们在其中感受到巨大的补偿:即使最普通、最平凡的女孩,也能被高位的男性独一无二地爱上。

《恶作剧之吻》里则是另一种极端。一个被描绘成“笨蛋”的普通女孩,对高冷天才穷追不舍,所有的坚持与执念最终换来天才的回心转意。它传达的信息很直接:即便你不聪明、不漂亮、不完美,只要足够执着,爱情终将垂青于你。

而到了《何以笙箫默》,风格变得更加唯美。故事里有漫长的等待与误会,有压抑的执念和迟来的相守。爱情被描绘为一种超越时间、超越误解的宿命。观众在“破镜重圆”的叙事里,找到了一种深刻的浪漫感。

这些作品无一例外,都强化了浪漫爱的几个特征:

爱情是唯一、是至高无上的;

它必须经历曲折、痛苦、误会,才能显得珍贵;

它要求女性忍耐、包容,最终才能换来被珍惜。

对于当时还在成长中的女孩们来说,这些故事不仅是消遣,更是无形的爱情教育。我们在反复观看中内化了某种逻辑:爱情是人生的核心任务,只有找到“唯一的他”,生命才算完整。

“变味”的心动

然而,当这些观众逐渐长大,走入真实的亲密关系后,很多人开始感觉到不适。

为什么剧里那些曾让我们怦然心动的桥段,如今却显得如此尴尬甚至荒谬?

为什么小时候我们觉得“被霸道对待”是深情,长大后却只看见了不尊重和侵犯?

为什么我们曾经感动于“追妻火葬场”的补偿,如今却觉得“何必一开始要让女性受尽伤害”?

为什么大家在批判“摄像头”女主,反思“雌竞”?

这正是“清醒”的开始。越来越多的女性开始思考主体性,也逐渐意识到:偶像剧里的爱情,其实是一种精心建构的浪漫叙事。它让我们在幻想中获得补偿,却同时把我们困在某种性别逻辑里。

小时候我们津津有味看得投入,因为那是我们渴望的情感寄托;长大后我们觉得“变味”,因为现实经验提醒我们:真正的亲密关系并不是这样的。

所以,今天我想做的,就是拆解:偶像剧里的经典桥段为什么让人上头?观众的“爽点”到底在哪里?它们背后又暗藏怎样的性别陷阱?当女性认清浪漫爱的逻辑后,幻想与现实又该如何区分?

六大经典桥段

1.修罗场(三角恋/多角恋)

在几乎所有的偶像剧里,都会出现“三角恋”的设定:两个男生同时喜欢女主,或者女主和男主之间横插进来一个“情敌”。这一桥段之所以屡试不爽,是因为它精准地击中了观众的心理需求。恶作剧之吻,最受欢迎的男配角启太出现后,观众称他为最强情敌。还有何以笙箫默的霸总应辉、下一站幸福的花拓也,偶像剧标配深情男二,永远痴情于女主、引起男主的误会吃醋,推动感情线。

“爽点”在哪里?

观众代入女主时,最大的情绪刺激来自“被争夺”。这种被争夺感带来一种极强的价值确认:她不是普通的女孩,而是足够特别、足够吸引,以至于值得两个甚至多个男性为她奋不顾身(你们不要再打了,再打去练舞室打)。对于很多成长过程中缺乏情感肯定的女性而言,这种“独一无二”的确认会带来极大的心理满足。

叙事机制:三角恋营造出极强的戏剧张力。情节的推进往往依赖于冲突,而多角恋恰恰制造了持续的冲突与不确定性:女主会选择谁?谁才是真爱?观众在拉扯和反转中不断获得情绪刺激。

性别陷阱:然而,这种桥段也潜藏风险。很多时候它把女性角色塑造成“奖品”,最终必然要被“赢得”或“选择”,她的主体性被削弱。观众虽然在观看中体验了价值感,但潜意识也接受了“女性价值=被选择”的逻辑。

2. 男主发疯、强制爱

“霸道总裁”的人设在偶像剧中几乎是常态:男主因为爱上女主而变得不顾一切,吃醋、控制、甚至侵犯女主的边界。不可一世的冷酷男主因为女主一改常态,上位者为爱低头,高岭之花被拉下神坛,律政精英、高冷男神何以琛误会女主和别人相亲,失去理智强吻赵默笙,这种情节往往让观众心动,却在现实中极具风险。

“爽点”在哪里?

观众的情绪刺激来自“唯一性”确认:他之所以发疯,是因为太在乎女主、因为女主不可替代,这是除了女主外的任何人都不能做到的事。被强烈渴望、被绝对占有,意味着女主在男主心中是无可取代的存在。这种体验极度补偿了女性在现实生活中常常缺乏的“被优先”的感觉。

叙事机制:强制爱的背后是冲突与禁忌。前期铺垫足够压抑克制,后期发疯才更具反差和张力,观众明知道现实中这种行为危险,但在安全的观看环境里,反而能把危险转化为激情,从而获得“禁忌的快感”。

性别陷阱:这类桥段最容易被浪漫化暴力和控制。女性在剧中似乎是被宠爱、被重视,但本质是边界被侵犯。久而久之,观众可能会在现实中容忍“占有欲=真爱”的逻辑。

3. 恶毒女配衬托女主

在大量偶像剧中,除了女主之外,其他女性角色往往被设置为“恶毒女配”:嫉妒、阴狠、心机,用尽手段争夺男主。情深深里的雪姨、命中注定我爱你的安娜、放羊的星星里的欧雅若,她们的存在只有一个目的——衬托女主的善良与纯真。也是现在大家经常提到的“雌竞”。

“爽点”在哪里?

观众代入女主时,最大的情绪满足在于“正当性”。恶毒女配使得女主的“清纯善良小白花”更有光环,男主的爱与保护因此显得理所当然。通过对比,女主的“单纯”被放大成“唯一值得爱的品质”。

叙事机制:通过对立来推动剧情。女配的阴谋和破坏制造了外部冲突,给男女主的爱情增加阻碍,同时也让观众在“正与邪”的斗争中获得情绪宣泄。

性别陷阱:这种桥段实质上加剧了女性之间的对立,把女性角色分成“圣女”与“妖女”。观众在享受女主的胜利时,也被潜移默化地灌输了一种逻辑:女性必须通过打败其他女性来证明自己的价值。真正需要被反思的父权结构被掩盖了。

4. 悲惨身世 + 男主拯救

“女主出身卑微、命运多舛,却被男主一眼相中、倾力守护”的设定,是偶像剧的另一大经典。便利贴女孩“陈欣怡”被男友劈腿,被同事欺负,意外怀孕,遇到霸总纪存希,他帮她一一解决这些难题;单亲家庭的袁湘琴遭遇地震,搬进江直树家,他帮她补习功课考进百名榜。

“爽点”在哪里?

观众代入女主时,能体验到一种“被救赎”的快感。尤其是当女主经历苦难、被羞辱、受委屈后,男主的爱和保护显得格外珍贵。对于现实中缺乏安全感的女性而言,这种“他来拯救我”的设定非常有吸引力。

叙事机制:欲扬先抑。女主的困境和苦难形成“低点”,男主的闪亮登场形成“高点”。这种巨大落差制造了强烈的情绪反转,当男主利用学识身份地位权拯救女主,解除困境的时刻也就制造了“爽感”。

性别陷阱:这种叙事往往强化了女性的被动地位。她的命运转折不是通过自我行动,而是依赖男性的介入。久而久之,女性可能被灌输“遇到困难=等男人来救”的逻辑。

5. 追妻火葬场

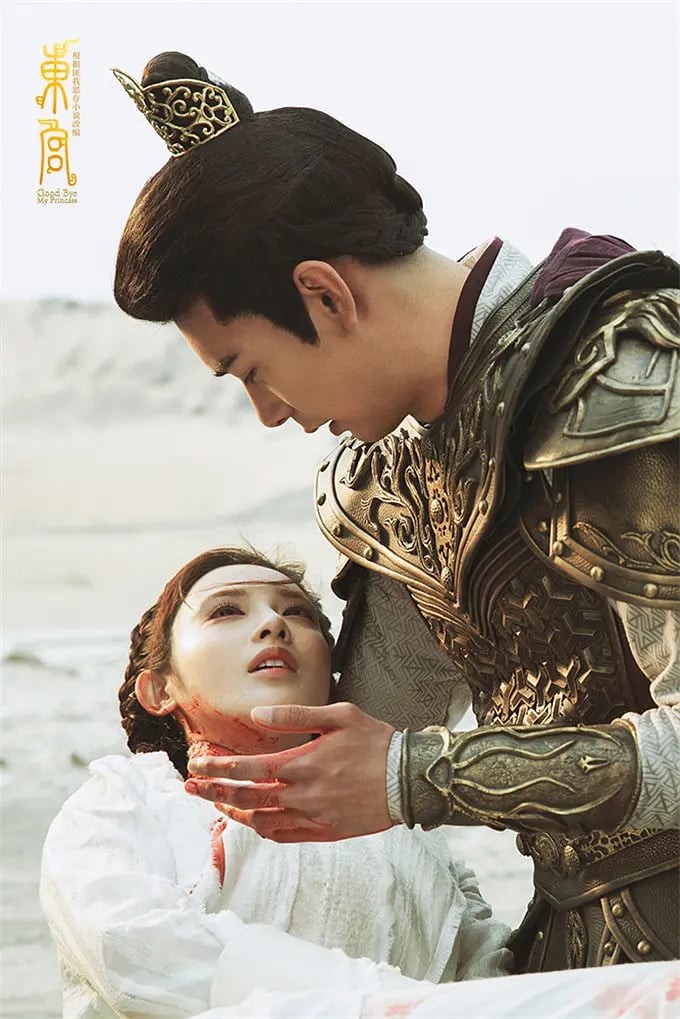

“先虐女主,再让男主追悔莫及、苦苦挽回”的情节,是许多偶像剧必不可少的高潮。“她不爱他的时候,他最爱她”,东宫里李承鄞前期欺骗利用小枫,害死女主全族,女主心死后,他偏执追妻。

“爽点”在哪里?

最大的满足感在于“补偿”。观众代入女主时,可以体验到从受伤到被珍惜的反转:他曾经不懂,现在终于明白;他曾经冷漠,现在终于为我发疯。观众得到的是一种迟到但更猛烈的肯定。

叙事机制:先制造伤害,再通过追悔来补偿。观众的情绪被先压抑再释放,从而形成极大的宣泄感。

性别陷阱:这种叙事容易美化伤害,暗示“先受委屈,才能换来真爱”。在现实中,这可能让女性容忍长期的不平等或冷暴力,寄希望于“他总有一天会醒悟,后悔对我造成的伤害,再重新追求我、补偿我”。

6. 暧昧与拉扯

在确认关系之前,男女主之间长时间的暧昧和拉扯,是偶像剧最能吊观众胃口的部分。装腔启示录里的许子诠和唐影,在确认关系前的博弈、步步为营,被称为国产剧暧昧天花板。

“爽点”在哪里?

暧昧意味着不确定、不稳定,而不确定性恰恰是情绪张力的来源。观众享受的是“差一点”的快感:他们还没在一起,但似乎随时可能跨越那条线。延迟满足让最终的“在一起”显得更加甜。

叙事机制:通过暧昧延宕来制造期待值。每一次拉扯、靠近、错过,都是在加高观众的情绪“下注”,直到最后一次确认关系才迎来大爆发。

性别陷阱:这种模式在现实中可能演变为情感操控。暧昧关系往往让女性消耗大量情感,却没有得到承诺和责任。如果女性把剧里的“拉扯=浪漫”套用到现实,可能会落入被动等待的处境。

幻想与现实的区分

当我们拆解了偶像剧的浪漫逻辑与经典桥段后,难免会产生一个困惑:如果这些桥段都暗含性别陷阱、都经过资本和父权叙事的加工,那么,女性还该如何面对自己从中获得的快乐?当我们认清了浪漫爱的逻辑,是不是就意味着那些曾经带来心动与刺激的幻想都失效了?

答案是否定的。幻想与现实本来就是两条平行轨道。

幻想的功能在于,它是心理的游乐场,是欲望的实验室。我们可以在其中体验到禁忌、危险、极端的情感,而不必承担现实的代价。就像看恐怖片时,我们明知道没有鬼,却依然会被吓得心跳加速;同样的,我们也明白“霸道总裁”并不等于真爱,但在幻想中,它依然能触发身体的悸动与心理的满足。快感的来源,并不是“相信它是真的”,而是“允许自己投入其中”。

然而,问题在于:当社会把幻想当成现实的参照模板时,就会产生困境。偶像剧不仅仅是娱乐,它同时在潜移默化地告诉女性:爱情应该是什么样的、女人应该如何等待和忍耐、男人的冷漠和伤害终将被“深情”抵消。于是,很多女性在现实关系中会延续这种叙事逻辑,忍受不平等、容忍控制,只因为她们曾在幻想里被告知“爱就是这样的”。

因此,分清幻想与现实的关键在于主体性:不是彻底放弃幻想,而是重新掌握幻想的使用权。女性完全可以继续在小说、影视剧、性癖幻想里享受“霸总的追妻火葬场”“高岭之花的坠落”,但同时,她们也清楚知道:现实的亲密关系需要边界、尊重和平等,需要责任的承担和日常的磨合。幻想是快感的来源,但现实是生活的实践。

当女性认清浪漫爱的逻辑后,幻想未必失效,反而可能变得更加自由。我们批判“雌竞”、“霸道”、“强制”、“不长嘴”...... 因为此时的快乐,不再是被动接受文化灌输的“唯一模板”,而是出自主体的主动选择。真正的转向,不是从“沉迷幻想”走向“拒绝幻想”,而是从“被幻想操控”走向“使用幻想”。

换句话说,清醒不是让我们失去悸动,而是让我们拥有选择悸动的自由。

结语

当我们回望成长过程,会发现偶像剧几乎是女生爱情启蒙的重要媒介。它们让我们第一次心动、第一次幻想“命中注定”,也第一次把“爱情至上”当作人生的最高叙事。

但当我们逐渐长大,走入现实关系,我们才开始意识到:那些曾经让我们怦然心动的情节背后,其实是父权叙事和资本逻辑共同建构的“浪漫神话”。

清醒的过程并不意味着要和浪漫彻底决裂。相反,它提醒我们:爱情并不是生命的全部,它不是牺牲、忍耐、等待的代名词,更不是通过伤害换取补偿。真正的亲密关系需要尊重与平等,需要沟通与责任。

幻想依然重要。它能让我们在安全的空间里释放欲望、体验禁忌、感受激情。区别在于,我们不再被动地接受某一种浪漫模板,而是主动决定要不要沉浸、如何沉浸。

女性的主体性,不是拒绝浪漫,而是决定如何使用浪漫。

幻想让我们心动,清醒让我们自由。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!