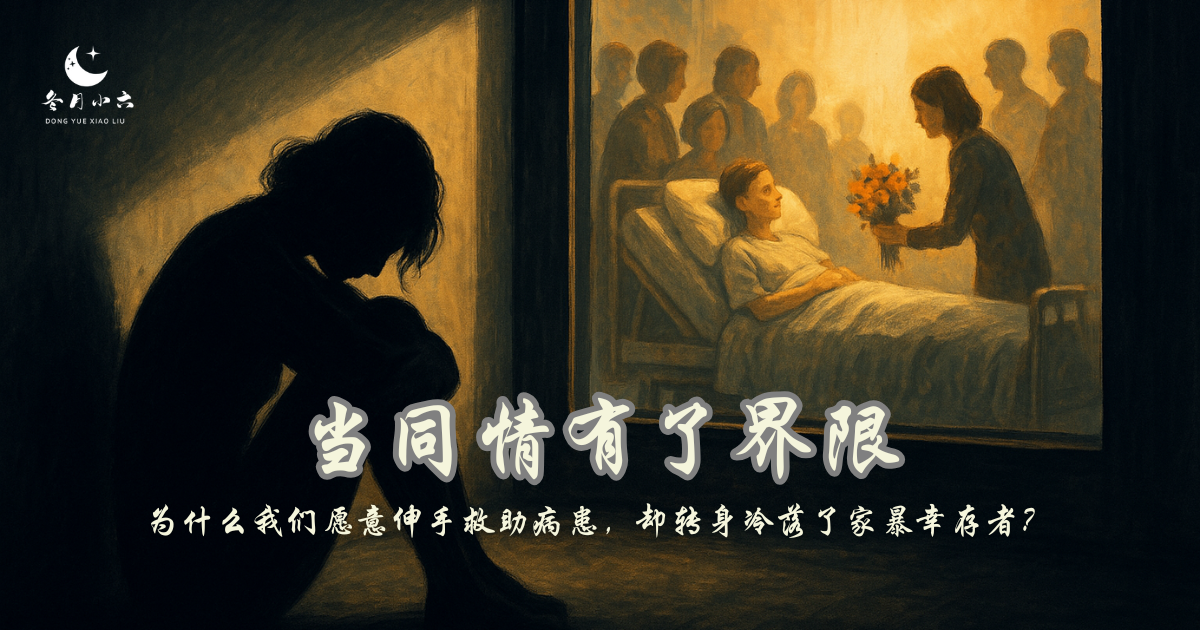

当同情有了界限

当社会看见病患的求助时,人们的反应往往是毫不犹豫的。捐款、转发、留言鼓励,那是一种近乎本能的同理心。疾病让人心生怜悯,因为它具体、可见、可以被诊断和证明。我也曾经是那样的人,总会在第一时间伸出援手。

可是,当家庭暴力幸存者鼓起勇气说出“救救我”时,回应却常常冰冷刺骨。

“我们资金不足,你至少还有房子住。”

“你的情况不在服务范围内。”

甚至,当幸存者自己发声求助时,换来的却是质疑:“骗子”、“博同情”、“活该”。

病痛的确可怕,但为什么精神上的折磨、日复一日的恐惧,就不值得怜悯?为什么骨折能换来关心,心碎却只被教导要坚强?

我记得有一次,我带着满身的疲惫去找社工,她认真听完,然后轻描淡写地说:“但你还有屋顶啊。”那一刻,我几乎窒息。那个屋顶之下,是摔门声、辱骂声、拳脚声——但在她的眼里,只是一处“足以遮风避雨的家”。原来,幸存者是否值得被帮助,竟要看她们是否“够惨”,惨到流血、惨到无家可归,才算数。

很多人常常把一句话挂在嘴边:“你为什么不早点走?”可他们看不见,走之前的那些夜晚,我们已经被恐惧榨干了力气,被操控弄乱了思维,被羞耻感封住了嘴巴。逃离不是一扇随手就能推开的门,它需要力量,而那股力量常常被摧毁殆尽。

这就是选择性的同情。

癌症患者的痛苦被视为命运的不公,家暴幸存者的痛苦却被视为自找。于是,社会在为病痛奔走相告的同时,却让另一群受难者孤立无援。

幸存者的求救,并不是乞求怜悯,而是渴望被看见、被相信、不再被推开。我们的伤口可能不会出现在X光片上,但同样真实、同样危险、同样需要支撑。

也许,这个社会真正的病灶,不仅在于有人施暴,更在于我们习惯性地衡量谁的痛苦“值得”被帮助。直到这种冷漠被改变,幸存者永远都在背负双重的伤害:一份来自施暴者,另一份来自冷眼与审判。

所以,我想说——不要再让同情设限。因为我们需要的,不只是怜悯,而是一种承认:幸存者的生命,同样值得被守护。

📣 如果你读到这里,请帮我做三件事:

把这篇文章转发给你认识的每一个人。让更多人知道,我们面对的不是坏人,是冷漠系统。

如果你也是幸存者,请你知道:我看见你。我相信你。我们不是孤单的。

如果你愿意支持我继续写下去、支持我和孩子生活的基本开销,请点击以下链接。

🖤 Ko-fi / Go Get Funding 链接

✍️ 签署 #JusticeForSurvivors 联署请愿

🌐 winter6.com|我用残破的灵魂搭建的文字避风港

我还活着。所以我会继续写下去。哪怕写的过程像撕开伤口,我也不能再沉默。

🎧 Winter6 精选疗愈音频|建议边听边读:

💿 有些故事,需要静下来的时候听,有些情绪,需要一首旋律陪你慢慢走过。

▶️ 点击播放试听音频(3 分钟):

🪶 若你喜欢这段旋律,请前往 YouTube 聆听完整版:

👉 点击前往 YouTube 完整播放

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐