AI讓藝術一文不值?畢加索早就想明白了

【首發於微信公眾號“零丁散人”,此處為完整版】

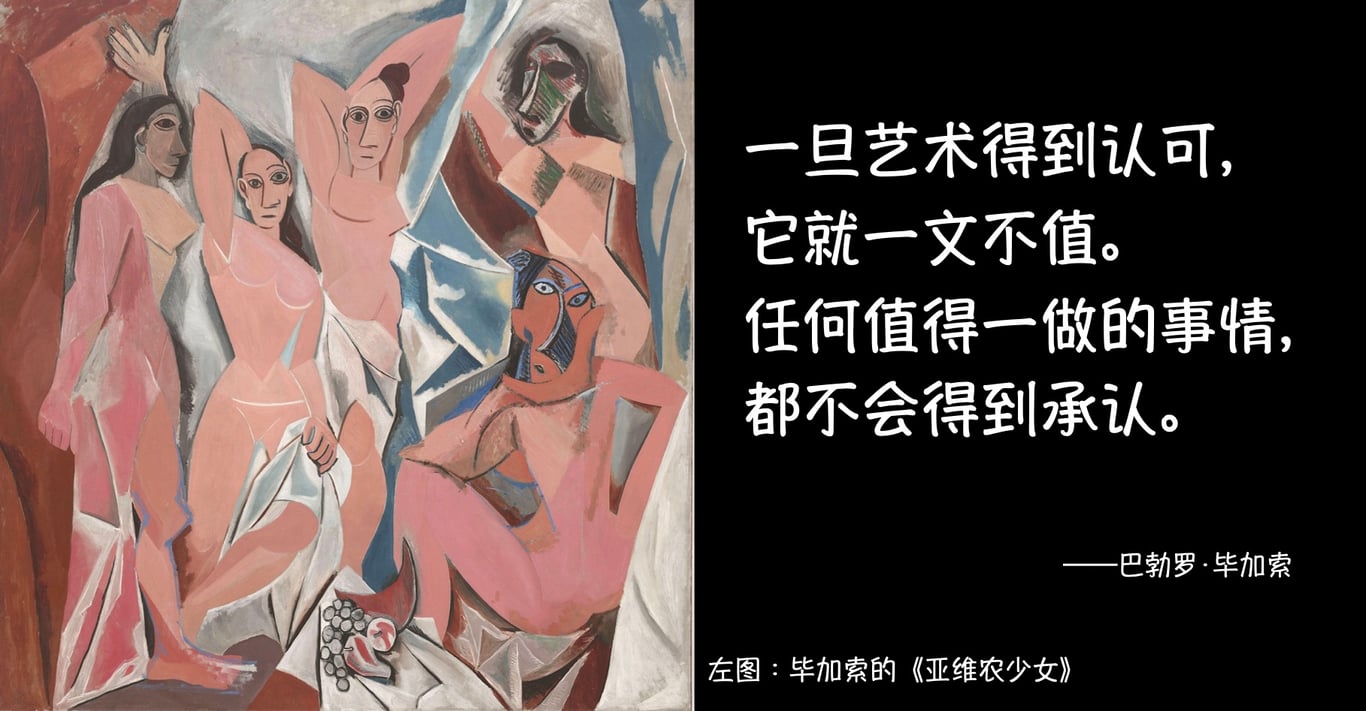

巴勃羅·畢加索曾放過一句狠話:

“一旦藝術得到認可,它就一文不值。”

這句話充滿“一棒子打死一片”的狂傲。但細品就能發現,畢加索真正棒打的是“被大眾認可”,而不是“藝術”。 可如今,AI的橫空出世,使得繪畫跳過了“被大眾認可”的階段,直接“飛仙”了——人人都能當藝術家。

此時再讀畢加索的這句話,味道就變了——是不是所有的藝術,都會在全民創作的浪潮下,真的變得一文不值?

我們慢慢說。

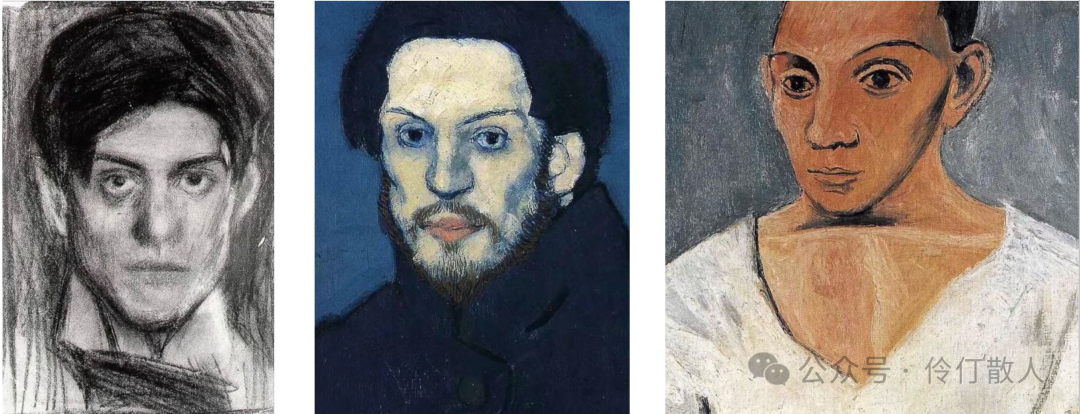

1 | 一位終生搞藝術的“逆子”

畢加索一生都在搞“叛逆”。少年成名,自稱“畫得像拉斐爾一樣好”,別人點贊,他卻自己嫌棄——於是,他偏要畫得不好看,跟著塞尚和馬蒂斯“學壞”。尤其是受馬蒂斯“野獸派”的影響,他於1906年創作了《格特魯德·斯坦因》,那張“僵硬得像磚頭的臉”,就是畢加索“學壞”的里程碑。

從此,他的“叛逆”一髮不可收拾。1907年《亞維農少女》出世,醜陋、野蠻、構圖混亂、道德敗壞、低俗等惡評如潮。觀眾震驚,連馬蒂斯都沈默了。曾經的朋友們紛紛與他劃清界限,哪怕是後來與他共創立體主義的喬治·布拉克,在當時也驚呼:“像在逼我們吞下麻繩或喝下汽油!”

畢加索於1907年創作《亞維農少女》,1924年被收藏家雅克·杜賽低價收購,到次年正式公開展示,這幅作品雪藏了18年。畢加索不在乎。他要的不是“被認可”,而是“值得做”。因為在篇首那句狠話的後面,還緊跟著第二句更狠的話:

“任何值得一做的事情,都不會得到承認。”

“(創作)是很個人化的,說到底,這是我們自己書寫的記憶,就像日記一樣。”畢加索在晚年接受RTBF的記者採訪時如是說。他坦承自己沒什麼稱得上“代表作”或“代表階段”的作品,因為“創作帶著太多當時的意圖,來自那個時代、那個狀態,所有人和我都身處其中,所以很難講(哪幅畫是代表作)。在格爾尼卡的時刻,我畫了《格爾尼卡》,事情就是這麼簡單。”

畢加索——一個不折不扣的“逆子”,一生的創作都在質疑“什麼是藝術”,用孩子的方式。他既不刻意迎合權威和大眾的認可,也不擔心自己的作品因得到認可而變得一文不值。重要的是,他在創作過程中始終保持一顆敏銳、好奇、質疑的“童心”,在那個時間、那個狀態、那個情緒里,留下印記。

2 | 寫“日記”的人,不怕AI

我們常常搞錯了一件事:

以為藝術的意義,是要被大眾點贊;

以為藝術的目的,是要掛在殿堂、拍出天價;

以為藝術要有代表作,能證明自己。

但其實,藝術,本來就是日記。

只不過,有些人的日記,後來成了集體記憶。

畢加索的《格爾尼卡》正是如此。這幅史詩級巨作,整個創作過程只用了大約六周,它的等比例複製品,掛在聯合國總部正門入口大廳的牆面上。當你站在巨幅的畫布前,就會本能地喚起人類對戰爭災難的集體記憶。

或許,畢加索早就知道,藝術作品終究一文不值。陳丹青做了很精辟的當代注腳:“凡是被承認的藝術,進了美術館的藝術,都是過時的規範、失效的規範,輪到偏離和背叛印象派的規範,是馬蒂斯和畢加索那代人。可是馬蒂斯和畢加索開創的規範,今天,也早已過時了。”[1]

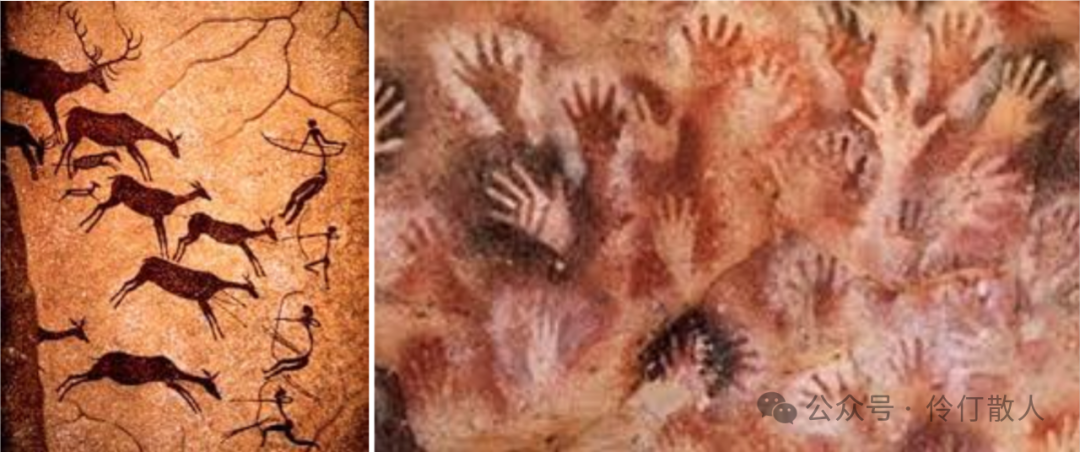

可是,沒關係,因為畢加索知道——集體記憶會永恆。回想我們的祖先對記憶的書寫,就是從畫畫開始的,那些殘存在洞穴里的古老壁畫,也可能只是他們當時“書寫”的“日記”。那些動物、狩獵、手印,穿越幾萬年,化瞬間為永恆,被我們奉為文明的瑰寶。

所以——AI會不會讓藝術貶值?

不會的。只要你是“寫日記”,不是“寫簡歷”。

3 | AI 不是筆,是印刷術再現

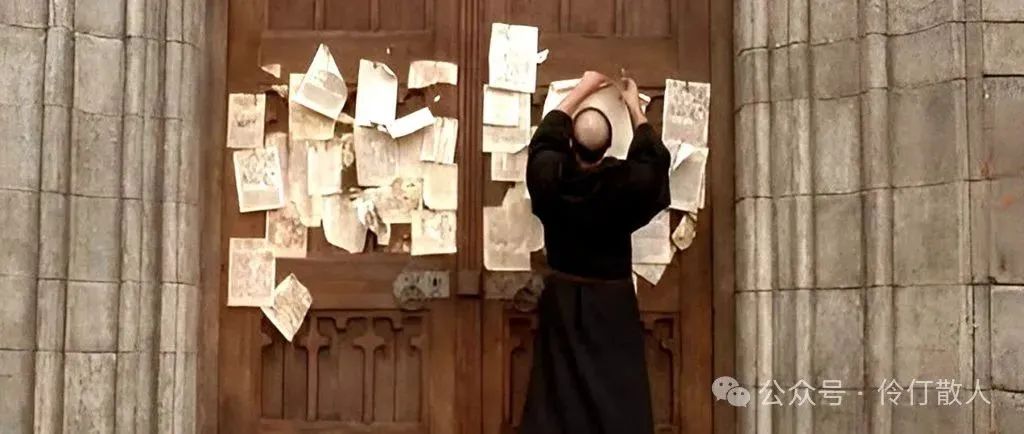

筆的出現比印刷術要早很多,但筆的使用並未推廣文字的使用。是現代印刷術——不是筆——推動了文字的掃盲。印刷術的顛覆性是始料未及的,連馬丁·路德這樣的小人物,也能自己貼個布告,印個小冊子,掀翻了整個天主教的舊勢力。

印刷術的貢獻遠不止文字掃盲,還有文學藝術的井噴。

視覺語言的演化和推廣要慢得多,其技術門檻比印刷術高出不是一星半點。長期以來,用視覺語言書寫印記,是少數精英的“特技”。但21世紀湧現出大量廉價、易於上手的“畫筆”——手機攝像、美圖秀秀、抖音、小紅書、B站——製作視覺圖像成了全民技藝。隨發美圖和短視頻泛濫,讓當年印小冊子的馬丁·路德望塵莫及。

AI是“印刷術”再現——我們正在見證歷史上的第二個“掃盲”時刻。

Midjourney、Stable Diffusion、Dall·E……你甚至不需要用“畫筆”,只要敢想象、會表達,就能把腦子里的畫面成批地“印刷”出來。

視覺語言實現“掃盲”之後,視覺藝術會像當年的文學藝術那樣出現井噴嗎?鑒於目前“幾分錢”的美圖泛濫成災,我深表懷疑,儘管我就是那個連“畫筆”都不太會用的“小白”,但我決定親自試一次。

4 | 像孩子一樣,想畫就畫

家有布偶貓喚YOYO,從3個月養到3歲,下個月是它的生日,於是我想畫一幅《家有貓咪初長成》。

一口氣刷完視頻課程《劉飛·怎樣用AI繪圖》,一上午就“晃”過去了。吃完午飯就開始上手“畫”。先丟給Midjourney一張貓咪的照片做墊圖,輸入幾個入門級的prompt,不滿意。轉頭求助ChatGPT:什麼是鏡頭語言?不同設備的視覺效果有哪些差異?繪畫、電影和攝影分別有哪些藝術風格?代表人物及其作品有哪些?……

就這樣,不斷完善和修改prompt,沒完沒了地邊學邊試,突然,一排圖片讓我心動起來——這不就是YOYO生日照該有的樣子嗎?低頭一看表,五個多小時過去了。我哪是在創作,簡直就是“玩”嗨了!上班都沒這麼認真、入迷,還很有成就感——這是我在童年才會有的“深度無聊”狀態。

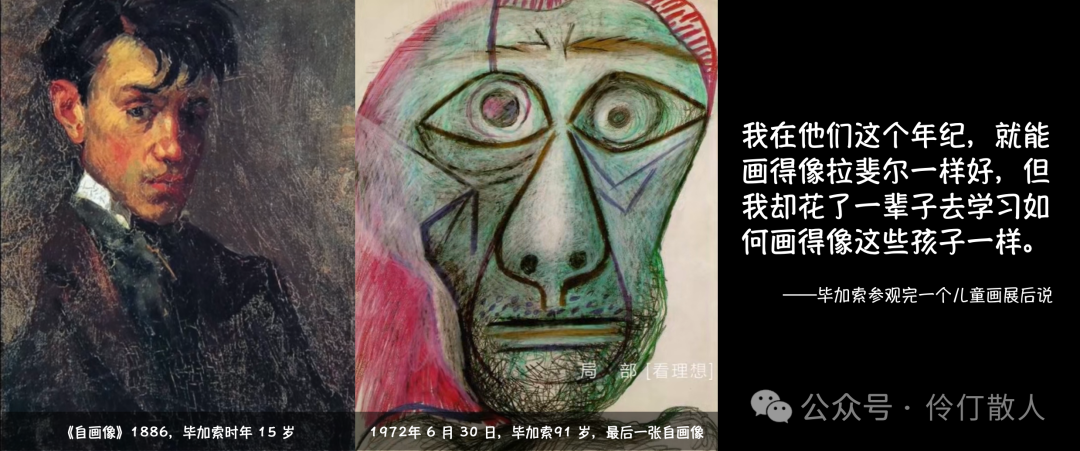

畢加索在晚年參觀完一個兒童畫展後說,“我在他們這個年紀就能畫得像拉斐爾一樣好,但我卻花了一輩子去學習如何畫得像這些孩子一樣。” 我現在更理解這句話了,甚至還有了點共情。

AI讓藝術變得一文不值?這個問題對我一點兒也不重要,反正那五個多小時讓我覺得很值。更重要的是,Midjourney與ChatGPT組合的神奇功效:人類的巨大藝術寶庫,從未如此唾手可得。

當我用AI“畫畫”時,腦子里根本就沒有冒出一丁點有關“藝術創作”的念頭。事實上,幾萬年前的原始人類在洞穴畫畫時,腦子里也沒有“藝術”這個概念。非要說有什麼的話,應該是一種“我就是想畫”的衝動。

兒童手裡一旦有支筆,幾乎就會見什麼都是紙,立即沒心沒肺地亂畫,這肯定不能解釋為人類天生就有藝術本能。“藝術”(art)這個英文單詞與人工的(artificial)、人工製品(artifact)、工匠(artisan)、藝術家(artist)共享一個拉丁詞根ars(技藝),意為“技藝、技能、手工藝”。

藝術最開始只是門手藝。

正如當年在敦煌莫高窟作畫的都是畫匠,他們前赴後繼地橫跨10個朝代、持續1000餘年,至少證明瞭一件事——人們就是想畫!

可這是為什麼呢?

5 | 為什麼人類“就是想畫?”

因為,畫下即佔有。

因為,畫下即永恆。

這是易中天給出的一種解釋[2],我深以為然。他指出,原始人不畫花草樹木,只畫動物,因為人與動物是你死我活的關係:“為了不被動物吃掉,也為了填飽肚子,只有吃掉動物。這就是佔有。但要在現實中佔有一個東西,必須先在觀念上佔有它。正是由於這個原因,繪畫誕生了。……繪畫就是在觀念上佔有對象。史前繪畫從來不是什麼社會生活的再現或反映,它就是社會生活本身。”

繪畫能在觀念上佔有“定格”的瞬間,這種功能後來被攝影替代了,照相機能讓普通大眾輕而易舉就佔有現實對象。從這種意義而言,攝影技術就是那個時代的“AI”,對藝術造成嚴重的價值危機。

現在我們回看,這種價值危機反而催生了印象派、抽象主義等流派,最終推動現代藝術的多元化發展。這些流派不僅回應了技術挑戰,更是重新定義了藝術的價值——從“觀念上的佔有”到“對觀念的佔有”。

當年衝出技術“圍堵”的先鋒畫家,無論是莫奈、梵高、馬蒂斯還是畢加索,他們的創作在早期、甚至終其一生都未得到承認。作品無論是否被當時的藝術圈和大眾所承認,只要它們經得起時間長河的巨浪淘沙,就會獲得重新定義藝術價值的力量,因為時間具有化“瞬間”為“永恆”的力量。

現實世界是無法被真正佔有的,因為朝花夕拾、瞬息萬變,美好常常“曇花一現”。思想觀念也未必都是值得佔有、值得保存的,因為人類善變、喜新厭舊,還難逃一死。遺憾無處不在,於是,人類總是固執地追求永恆,希望留住那些稍縱即逝的美好,希望解救那些生老病死的恐懼和悲哀——這正是繪畫之於生命的意義,所以人類哪怕歷經數萬年,不改當年“就是想畫”的衝動,正如易中天所言:

"化瞬間為永恆,唯有繪畫與雕塑。"

6 | 藝術不是目的,人才是

作品一旦掛到牆上,就成了歷史,但凡被追認為“無價之寶”的,都是時間的饋贈,結晶出人類永恆的集體記憶,撫慰和滋養著一代一代人的生命。

正是作品具備了這種價值,才被追認為“藝術”,而不是相反。

AI 讓藝術一文不值?這是個錯誤的提問,因為它默認藝術本該有價值。那些在市場流通的,或者拍出天價的作品,其實就是門生意。當然,其中不排除未來成為藝術的可能,哪怕像畢加索的《亞維農少女》一樣,十幾年都無人問津,也有可能被追認為藝術。開篇畢加索曾放出的那兩句狠話,正是道出了畫家面對時間的困境:

所謂“值不值”,只能交給時間來評判。

我們應該慶幸自己碰上了AI 誕生的時代,它能讓視覺語言變得像文字語言一樣普及,更能讓那些曾經看不見、摸不著的思想和觀念,都變得可操作、能對話,無論它是對未來的理性預判,還是天馬行空的想象。

就像我第一次嘗試用AI 繪畫,與AI 一邊聊著,一邊商量著,就把生活中美好的瞬間“畫”出來了——那是YOYO三歲的樣子,將來還會有四歲、五歲……直到它壽終正寢,我想自己應該不會太過悲傷,因為它的一生,在我眼裡化作了永恆。

“就是想畫”的目的不是為了藝術,人才是目的。

AI 來了,不妨像畢加索那樣,用它來“寫日記”吧,

只要是寫給你自己,畫給你自己,它就永遠值。

參考資料:

陳丹青的《局部》第二季第16集《藝術與大眾》,騰訊視頻

易中天,《化瞬間為永恆者,唯有這兩樣》,易中天公眾號,2025年2月14日,原文鏈接如下:mp.weixin.qq.com/s/l....

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐