把「矽盾」變嚇阻:台灣經濟威懾的起點與邊界

作者:徐曉強

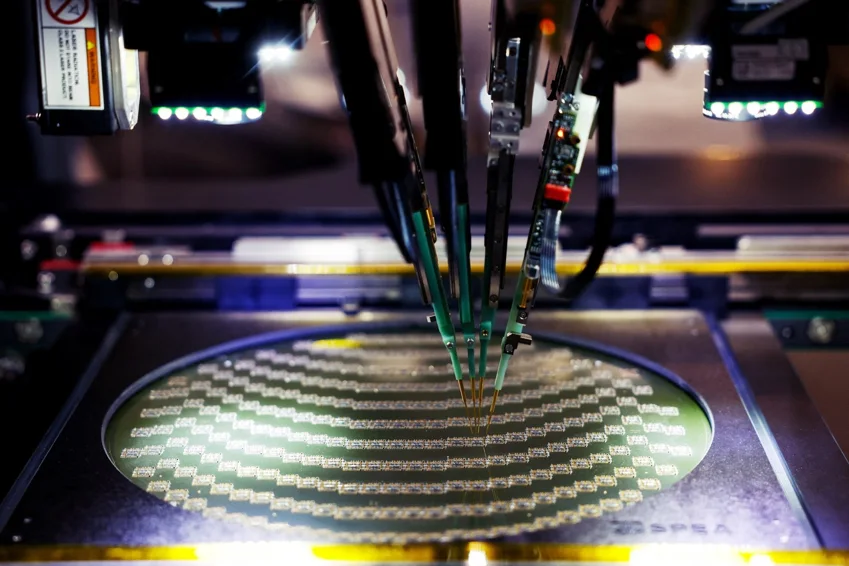

從日本在 2019 年收緊針對韓國的三項關鍵半導體材料出口管制,到中國因新冠疫情起源調查而對澳洲紅酒課徵高額關稅(2020–2024 年),再到美國相繼推出先進技術出口管制與對等關稅政策,各國將經濟與科技資產視為政策工具、並予以「武器化」的頻率明顯升高。然而,台灣在國際體系中最具戰略分量的優勢——半導體產業——過去多被定位為用來「被動防守」、嚇阻中國的「矽盾」,而非可主動運用的政策槓桿。

當其他國家把貿易關係、關鍵原物料、設備或市場轉化為對外施壓的籌碼時,台灣是否也應建立一套可調可退、能談能嚇阻的「經濟威懾」能力,並加以制度化、程序化,成為新一輪政策設計與社會共識的核心命題。

對南非的半導體出口管制:台灣的信號彈

2025 年 7 月,南非政府片面在政府公報與官網將台灣兩處駐館更名、降等,並要求遷離首都。事件爆發後,台灣立即表示將研議對等反制,選項之一便是對南非限制晶片出口。事隔近兩個月,政府把「示警」轉為「行動」:預告輸往南非的積體電路、記憶體等 47 項半導體相關貨品改採「事前核准」制度,並規畫 60 天後生效。

外媒普遍解讀,這是台灣首度單方面對單一國家祭出半導體出口管制,透過許可制把過去用於被動防守的「矽盾」轉化為可操作的外交工具,是一場將產業支配地位有限度武器化的嘗試。由於採取「須經核准、且可暫停核發」的路徑,政策具有可回溯、可調整的彈性,政府得以依照談判進展或風險評估,擴大、縮小或暫緩適用範圍與強度,而非一次走到極端。

至於經濟面衝擊,台灣對南非的半導體「直接」出口不大,2024 年約為 400 萬美元。因此,此次措施在「自損輕」的前提下,仍能對外釋放明確訊號。真正承壓的,反而可能是南非本地汽車與製造業的信心與供應預期。南非主要在野黨人士也公開警告,這恐讓當地經濟面臨「雙重打擊」:一方面承受對美關稅風險,另一方面又可能遭遇晶片受限的供應變數。也因此,9 月 25 日台灣駐南非代表處即接獲南非政府提出「請求協商」,外交部隨即同意暫緩預告程序;經濟部並說明相關公告尚未刊登於行政院公報、未進入正式預告階段,等同給南非一個台階下。

為何台灣需要經濟威懾?工具箱與下一步

外媒認為台灣此次祭出半導體出口限制的動作「非比尋常」。但若把時間尺度拉長來看,在可預見的未來,來自中國的綜合壓力只會增加,台灣其實早就有建立自身「經濟威懾」能力的必要。雖然近年台灣對中國的出口占比持續下滑,但中國仍是台灣主要外銷市場之一,這使得台灣很難直接對中國本身產生強而有力的經濟嚇阻效果。但台灣的經濟與科技實力,仍能在邊際上改變他國計算──特別是那些可能配合北京對台政策的國家,南非事件正是一個清楚的示範。半導體出口限制的意義不在「封到底」,而是把一筆額外成本擺上對方決策桌,迫使其在權衡對台政策利弊時更為謹慎......

全文閱讀:

🔔關注轉角國際,認識國際新聞🔔

更多精采好文:轉角國際官方網頁

週更深度 Podcast:重磅廣播

日更新聞 Podcast:轉角Daily Podcast

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐