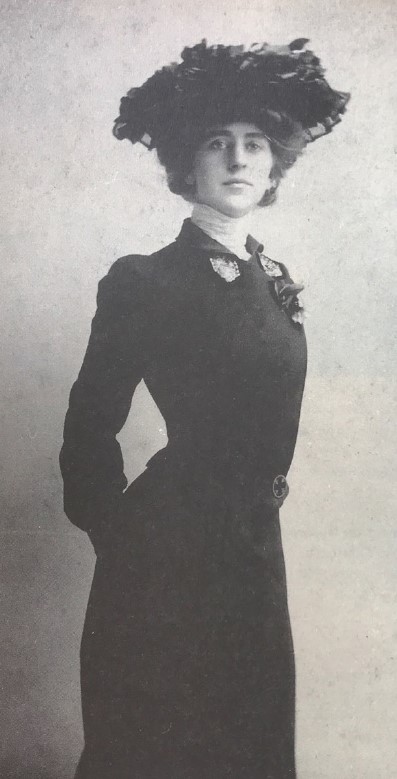

【咆嘯年代崛起的女性主義先驅:娜塔莉·巴妮1】巴黎二零年代的前衛女詩人與她的沙龍

娜塔莉·巴妮(Natalie Barney)是一位活躍於二十世紀初的美國女詩人。她在雅各布街二十號(20 Rue Jacob)所經營的「星期五沙龍」(Salon des Vendredis)是第一次世界大戰後巴黎最著名的沙龍之一。當時,不僅是法國與英美的作家常造訪她的沙龍,甚至連日本和莫斯科的創作者也遠道而來。巴妮欣賞每一位造訪者的特質與才華,她的慷慨與人格魅力,讓「星期五沙龍」大受歡迎。

在那個社會氛圍仍保守的年代,她已是一位公開出櫃的女同性戀者。她與多位情人的複雜情感關係,例如芮妮·薇薇安(Renée Vivien)、莉莉·德·格拉蒙(Lily de Gramont)、羅蔓·布魯克斯(Romaine Brooks)、莉安·德·波吉(Liane de Pougy)與露西·德拉呂馬德魯斯(Lucie Delarue-Mardrus)等,不僅為巴黎文壇帶來話題,也深深影響她的創作軌跡。

然而,她的影響力並不止於此。巴妮關注女性在社會中的處境,並透過沙龍行動實踐她的信念——讓邊緣者被看見,讓才華不被性別掩蓋。她用行動,為那些不被主流接納的聲音,創造了一個舞台。

巴妮與「星期五沙龍」的起源

巴妮於 1876 年生於俄亥俄州。七歲時,父母便送她和妹妹到歐洲旅行。從那時開始,歐洲便成為巴妮最嚮往的地方。當時,美國富裕家庭的女孩流行前往歐洲接受教育。因此,幾年後,父母決定將她們送去法國的寄宿學校就讀。青少年時期,巴妮經常往返於歐美之間。二十六歲時,父親過世,她也因此繼承了大筆遺產,從此決定定居在巴黎近郊的紐伊(Neuilly)。這裡的生活成為她未來沙龍的雛形:她與一群志同道合的好友一起在此舉辦藝文相關聚會,有時是戲劇演出、音樂會或是活人畫(Tableaux vivants)(1),也有單純玩樂的派對。

「星期五沙龍」的誕生某種程度上是出於偶然。起初,搬到雅各布街時,巴妮只是想延續在紐伊的生活。後來,她萌生了一個想法:既然有資源,何不為剛抵達巴黎的外國作家們提供一個聚會場所?當時,許多英美國家的人選擇來到巴黎這個充滿活力及文化底蘊的城市,從事寫作或藝術創作。而巴妮的沙龍正好能為這些人提供訊息、交換心得甚至是彼此引薦。

巴妮豐富的學識很快地吸引了許多傑出人物,這些人組成了一個彼此互惠的網絡,進而促成沙龍的成功。漸漸地,巴妮的沙龍成為許多文人都趨之若鶩的聚會場所。當時許多重量級作家都是座上嘉賓,例如 保羅·瓦勒里(Paul Valéry)、安德烈·紀德(André Gide)、路易·亞拉岡(Louis Aragon)等。她的沙龍逐漸國際化,甚至連印度詩人泰戈爾(Tagore)也曾受邀。每逢星期五,巴妮會先與幾位友人共進晚餐。之後,便與訪客們一一進行專屬的「私密對談」(tête-à-tête)。她真誠的友情、幽默感與才智,總能使來賓感到自在。

標新立異的沙龍女主人

沙龍文化在當時的巴黎非常盛行,不少有錢有勢的女性都在家舉辦沙龍,爭相邀請最當紅的音樂家、作家,為自家沙龍增添人氣。然而,聚會時的焦點通常都放在男性身上,女性鮮少得到關注,僅作為伴侶出席。但是巴妮的沙龍就不同了,她重視女性的才華與智慧,甚至接納在巴黎社交圈中被邊緣化的女性。當多數女主人只想招攬最有名望的人物時,巴妮卻誠心誠意地歡迎所有她欣賞的人。

1927 年,巴妮還做了一件其他女主人從未做過的事:創立「女性學院」(Académie des Femmes),藉此對只接納男性成員的法蘭西學院(Académie française)表達不滿(2)。這是一個讓所有國籍的女性作家互相致敬的場域。她們聚集於巴妮的沙龍,朗讀尚未發表的作品,並交流意見。朱娜·巴恩斯(Djuna Barnes) 在她最著名的作品《女士年鑑》(Ladies Almanack)中,描寫了以穆塞女士(Madame Evangéline Musset,即巴妮)為中心的女性社群。書中這位女主角為身邊受異性戀主流壓迫的女性提供安全空間。這本書之所以得以出版,也多虧了女性學院成員的資助。

儘管該學院的宗旨是表揚那些在主流體制中沒有一席之地的女作家,卻也沒有排斥男性——他們不但受邀參加聚會,甚至也被表揚。因為對巴妮來說,一位作家的才華與其性別無關。

不久之後,第一次世界大戰爆發。「星期五沙龍」仍持續運作,但變得更低調。巴妮的沙龍成為一處供和平主義者避難的場所。巴妮憎恨戰爭,在她看來,那是男性支配力量最殘酷的展現,足以摧毀女性所孕育的生命力。為了表達自己的和平立場,她舉辦了一場「女性和平會議」(Congrès des Femmes),邀請來自不同國家與領域的女性參與,每位與會者發表她們對戰爭的觀點與解方。雖然這場會議只是暫時性的行動,但巴妮清楚地表明:「只有那些艱難地創造生命的女人,才能夠了解生命的價值,不會輕易浪費它。」她並不是排斥男性,而是選擇讚揚女性所代表的創造力。

總結

在戰爭與保守社會氛圍之中,巴妮打造出屬於邊緣者的庇護所,也開啟了一種以女性為主體的沙龍文化。她的沙龍不只是談論文學的空間,更是一個推動創作、凝聚女性聲音的平台。她重視女性的思想與表達,親自翻譯作品、出版書籍,甚至實際贊助創作者。像是詩人埃茲拉·龐德(Ezra Pound)、作曲家喬治·安塞爾(George Antheil)與保羅·瓦勒里,都曾因她的支持獲得發展機會。這樣的行動,在當時的上流社交圈並不稀奇,但特別的是,她以一位公開出櫃的女同志之姿,在主流文化邊緣上,重新定義了沙龍的可能。

然而,在當時的巴黎,她並不是唯一一位女同志沙龍主人。下一篇,我們將繼續探訪當時巴黎其他由女同志所主持的藝文空間——葛楚·史坦(Gertrude Stein)的花街二十七號(27 Rue de Fleurus)與西爾維婭·畢奇(Sylvia Beach)的莎士比亞書店(Shakespeare and Company),看看巴妮的沙龍究竟為何獨樹一格。

(1). 活繪畫(Tableaux Vivants,或稱活人畫)承襲自歐洲久遠的文化,它指的是一群盛裝打扮的演員、畫家模特兒根據故事劇情擺姿勢,以創造戲劇效果的畫面。在擺姿勢的期間不動也不說話,就像一幅活人演出的繪畫。

(2). 法蘭西學院直到 1980 年才選出第一位女性成員,瑪格麗特.尤瑟娜(Marguerite Yourcenar)。

謝謝你的閱讀。如果你對我的文字有一點點共鳴,歡迎用讚賞告訴我,讓我知道這些話不只是我一個人說說而已。: )

- 来自作者

- 相关推荐