【咆嘯年代崛起的女性主義先驅:娜塔莉·巴妮2】巴黎女同志文學地景:花神街二十七號與莎士比亞書店

巴妮在回憶錄中曾說:「巴黎在我看來,一直是唯一一座可以隨心所欲生活與表達自我的城市。」相較於其他歐洲首都,當時的巴黎對同性戀者展現出相對寬容的灰色地帶,使來自各國的女同志文人得以在此找到一絲喘息的空間,也因此吸引了許多如巴妮般的女性定居於此。另一方面,戰間期的巴黎正值文學、藝術、戲劇與電影等領域蓬勃發展,而這些領域也相對包容前衛思想與行為,使女同志在此期間更有機會嶄露頭角。

在這樣的氛圍下,與巴妮同樣來自美國的葛楚·史坦與西爾維婭·畢奇,各自以不同方式經營文化空間,構築出巴黎多元的藝文地圖。本篇將聚焦於葛楚·史坦的花神街二十七號與西爾維婭·畢奇的莎士比亞書店,透過對照,呈現它們與巴妮沙龍之間的差異與共鳴。

葛楚·史坦的花神街二十七號

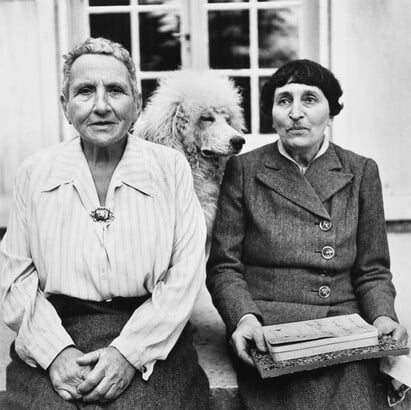

在當時的巴黎,「星期五沙龍」並非唯一由女同志所主持的文學空間。葛楚·史坦(Gertrude Stein)與伴侶艾麗絲·托克拉斯(Alice B. Toklas)也在家中接待眾多藝文名流。史坦也是位定居巴黎的美國作家。與巴妮偏好的領域不同,史坦大多接待畫家,除了大名鼎鼎的帕布羅·畢卡索(Pablo Picasso)、保羅·塞尚(Paul Cézanne)、亨利·馬諦斯(Henri Matisse),也有知名作家厄尼斯特·海明威(Ernest Hemingway)和史考特·費茲傑羅(Scott Fitzgerald)等。史坦的沙龍以接納最前衛的藝術流派聞名,被譽為「新藝術運動的跳板」。

與巴妮的沙龍相比,史坦的沙龍在氛圍與運作上,其實更接近傳統家庭的架構。在她的成名作《艾麗絲·托克拉斯的自傳》(The Autobiography of Alice B. Toklas)中,史坦以伴侶艾麗絲的視角講述兩人日常。在其中我們可以看到,每當史坦與作家或藝術家們交流時,艾麗絲負責在一旁招呼訪客的妻子或女伴。兩人雖然身為女同志伴侶,卻依然在無形中重現了異性戀婚姻的性別分工模式。相較之下,巴妮的沙龍更像是一個打破性別角色的自由空間。她的伴侶、朋友、來賓無須依附於任何角色定位,每個人都可以成為主角。

儘管她與巴妮均活躍於巴黎藝文圈,兩人卻直到 1925 年才見面。在此之前,史坦對巴妮複雜的私生活頗有微詞;而巴妮也不太欣賞史坦的作品。她們兩人不曾互訪彼此的沙龍。雖然偶爾通信或一起散步,但對彼此的專業領域還是選擇保持禮貌的距離。直到 1927 年,巴妮在「女性學院」中表揚史坦,二人自此才開始建立友誼,並於 1930 年代漸漸熟稔。

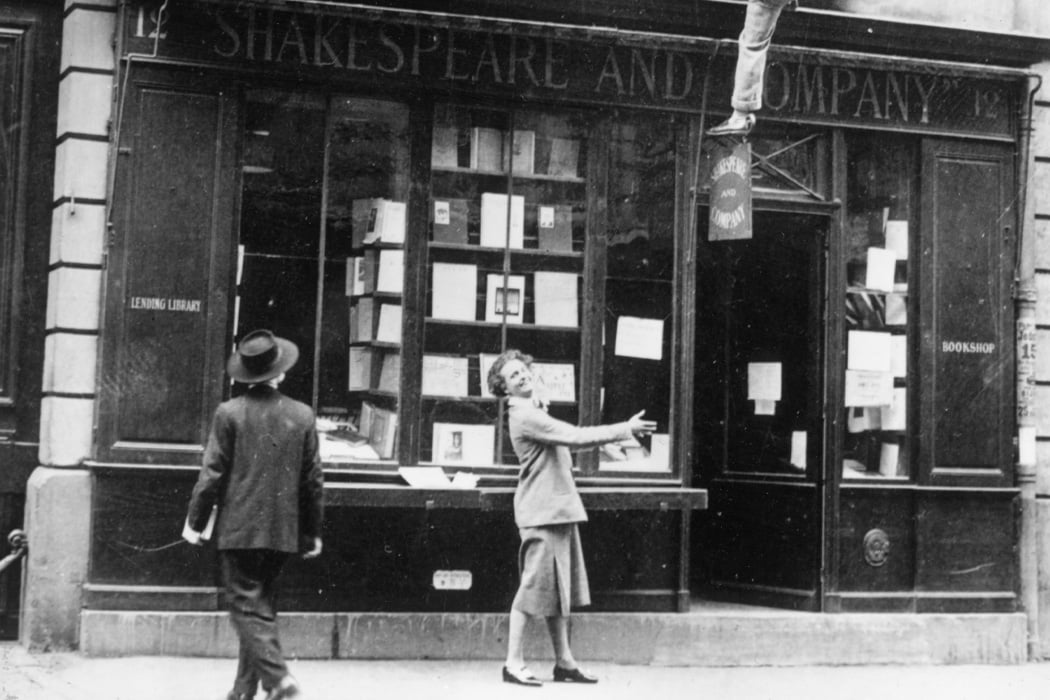

西爾維婭·畢奇的莎士比亞書店

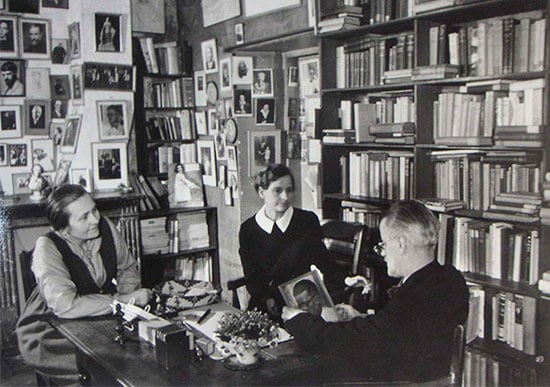

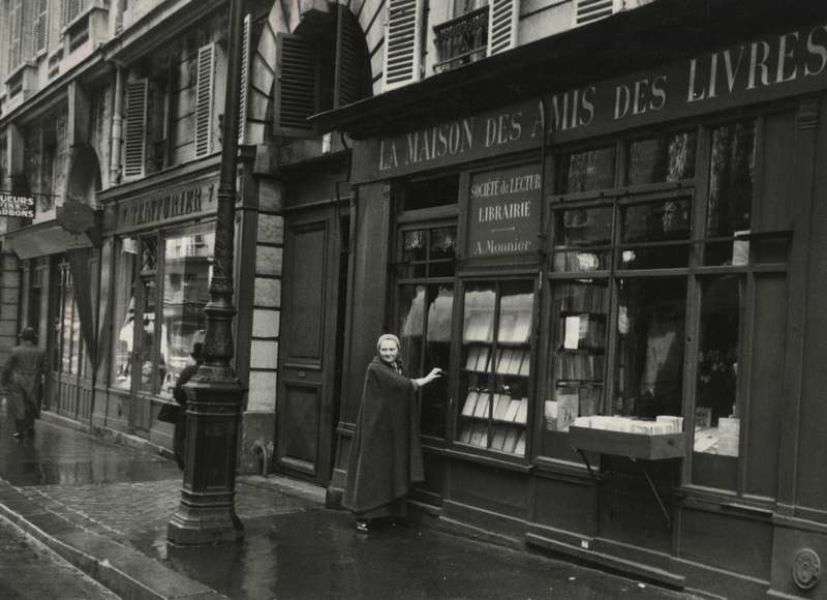

與葛楚·史坦相似,西爾維婭·畢奇(Sylvia Beach)與伴侶阿德里安·莫妮耶(Adrienne Monnier)也在巴黎經營自己的藝文空間。兩人分別創立了「莎士比亞書店」(Shakespeare and Company)與「摯友之家書店」(La Maison des Amis des Livres)。她們在奧德翁路(Rue de l'Odéon)相鄰而居,既是工作夥伴,也是生活伴侶。

畢奇的書店也和「星期五沙龍」一樣,是旅法英語作家的精神堡壘。她看出詹姆斯·喬伊斯(James Joyce)的才華,大力協助其出版《尤里西斯》(Ulysses),此舉被視為書店最輝煌的成就。畢奇專注於支持英語作家,莫妮耶則將重心放在推廣法語文學。她熱愛書本,除了賣書,更致力於推廣閱讀。莫妮耶將有限的預算投資於當代文學,並時常於店內舉行讀書會。她與巴妮一樣慷慨,時常運用自己的資源幫助作家。

雖然她們與巴妮同處巴黎藝文圈,但彼此交情並不深。畢奇曾出席巴妮的沙龍,然而並無太多互動。據傳,兩人似乎選擇與巴妮保持距離,可能與她對女同志身份過於坦率有關。巴妮曾邀請她們參與「美善基金會」(Bel Esprit)的藝文贊助計畫,但只得到莫妮耶疏遠的回覆:「妳照顧妳的圈子,我們照顧我們的。」

這對伴侶對於「同志社群」的態度較為保留:她們不刻意隱藏自己的性傾向,圈內也有許多女同志與雙性戀的朋友,但她們並未積極的與這些女性建立連結。這與巴妮形成鮮明的對比:後者將自己的身分視為文化政治的一部分,而莫妮耶與畢奇則更像是將「私事歸私事、工作歸工作」,選擇保持一種溫和而低調的距離。

總結

隨著經濟大蕭條與二戰爆發,巴黎的沙龍文化逐漸落幕,「星期五沙龍」也走向終結。

娜塔莉·巴妮的沙龍不只是二十年代巴黎的一處文學聚點,它更是一個跨越國界、性別的文化避風港。在這裡,不論來自何方、不論性傾向,只要具備創作的熱情與思想的鋒芒,皆可獲得她的接納與鼓勵。更重要的是,她並不掩飾自己的女同性戀身分,反而以此為基礎,建立一個擁抱差異與多元的社群。在主流社會仍對女同志噤聲的年代,巴妮的沙龍宛如「來自未來的同志社群雛形」,讓被邊緣化的聲音得以短暫匯聚與共振。

如果說巴妮以沙龍預示了一種更開放的社群樣貌,那麼她以古希臘詩人莎芙為靈感的創作,則是回望過去,試圖在歷史中尋找女性之愛的文學根基。 在下一篇,我們將走進她與詩人芮妮·薇薇安之間深刻而複雜的情感世界,看她們如何攜手重塑莎芙的形象,也看莎芙如何成為她們的文學謬思。

謝謝你的閱讀。如果你對我的文字有一點點共鳴,歡迎用讚賞告訴我,讓我知道這些話不只是我一個人說說而已。: )

- 来自作者

- 相关推荐