《蘇州河》|雙重敘事下虛無縹緲的愛情

原文於2023年11月27日首發「耐觀影」

近期周迅主演的《涉過憤怒的海》登陸院線,她的表演也被觀眾贊譽,稱回到了“李米的癲狂,破碎的狀態“,周迅身上確實爆發著一種虛無和破碎結合的狀態,而這種感覺在23年前的婁燁執導的《蘇州河》中體現的尤為明顯。

蘇州河是穿過上海的長江支流的俗稱,它又髒又臭卻又沈澱著這座城市的繁華、記憶、苦澀和過去。

在婁燁的電影中,蘇州河更是一個象徵的載體,在電影開場的鏡頭運動中就奠定了想要表達的基調,所有人在河上或周圍忙碌、他們或在河岸上噴廣告,或在河內打撈著什麼。如果不是背景條件,很難想象這是上海,河水很髒,可人們不離不棄、依然留在周圍,一切都那麼和諧自然,影片的開頭好像只是在表達蘇州河本身。

《蘇州河》作為第六代導演婁燁的代表作之一,我們能夠很明顯的看出一種與前人的風格,無論是影片的敘事節奏還是視聽語言都在表達著假定性,婁燁摒棄了第五代導演經常運用的全知式敘述,而是採用了親歷敘述的方式。影片不再講究大遠景再到特寫的蒙太奇,也少有客觀視角出現,而是選擇了從主觀角度來說敘述故事。影片中大部分的鏡頭都是從攝影師“我”的角度來拍攝,正如蘇聯紀錄片奠基人吉加·維爾托夫所實踐的“電影眼睛”理論--攝影機式出其不意地捕捉生活的眼睛,他把場面調度、劇本、演員稱之為資產階級的東西統統加以排斥,主張採用實況拍攝。

在《蘇州河》中,能夠看到美美的秀髮貼在鏡頭上,美美的嘴唇貼在鏡頭上,但觀眾卻只能看到我的手,這在當時是一種很新鮮的視覺感受而假定性體現在以“我”的視角來看外部世界,當“我”不在場時,所有發生的事情只是“也許”只有“我”看到的事情才是真的。這樣,影片運用視角的變換,打亂了觀眾的思維和視覺,使得影片更有一種假定性。

儘管電影中充滿了假定性和對愛情的懷疑,但是不斷晃動的鏡頭又在傳遞著某種真實,影片的真實性首先表現在人物上,片子中提到的所有人物都是大環境下被遺棄的邊緣人物,他們在現實中不與人交流,沈浸在自己的世界中,這也是為何影片大量採用了畫外音來敘述故事,喃喃自語的氛圍更能體現人物們封閉的心理,也加大了邊緣性。影片所傳達的這種真實性更來源於生活的現實。

電影的故事背景發生在90年代上海,那本該是一個繁華地方,但影片沒有呈現出堪比紐約一樣的大都會的城市景觀,而是只有一條流淌的小河、陰霾的天空、破舊的房子......只有短暫霧霾下若隱若現的東方明珠塔才能讓觀眾想起這裡是上海,影片有意營造這麼一個遠離“主流”的地方來更好的表達邊緣的性質,而透過這層邊緣的性質我們看到的是對愛情的追尋,從“我”和美美分手的台詞來看,“我們是現在分手,還是做愛之後分手”。

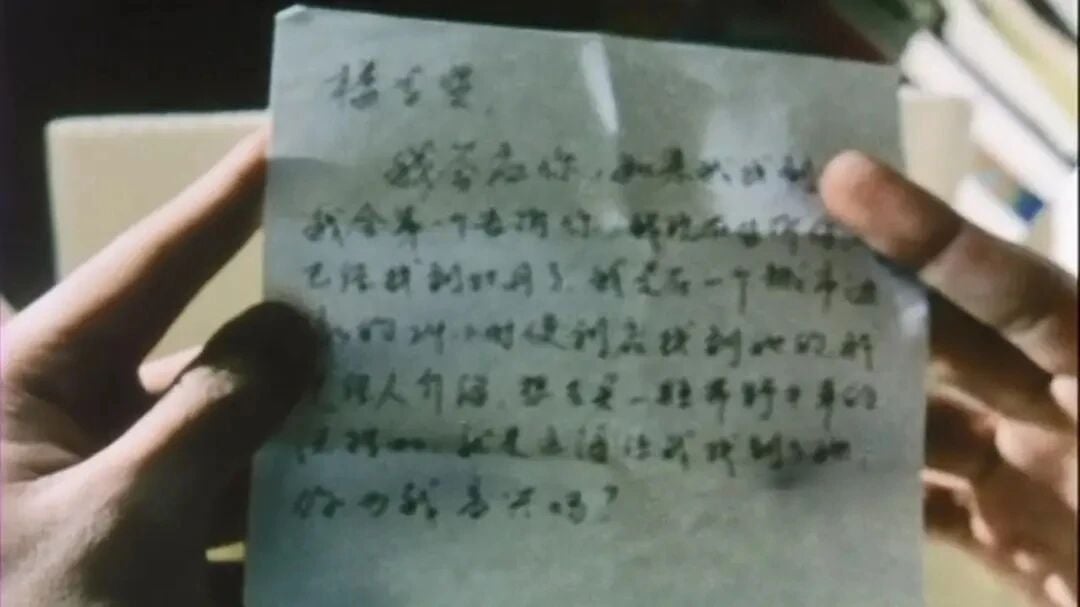

在那個時代,哪有什麼愛情存在,馬達不知道什麼是愛情,起初的利益關係早已使他蒙蔽雙眼,牡丹也不明白什麼是愛情,她從小缺愛只是對這個世界都充滿著好奇,美美也不懂什麼是愛,直到她真正地看到了牡丹和馬達,她才給“我”留下了那個紙條,上面寫著:find me if you love me,一切都在追尋,而令人玩味的一點是影片中所有人物的感情都是單向的,牡丹追求著馬達的時候馬達還沒悔過自新,馬達和美美在一起只是因為美美和牡丹很像,而美美則一直以為馬達是為了追求自己而編造了牡丹這個人,到最後留下的紙條,也是美美認為“我”會去尋找她,影片一直在表達這種追尋情結,這符合當時的時代特點。

在工業發達的環境下,很多人選擇離開農村到城裡打工,很多人處於一個“無根”狀態,他們喝同一個牌子的飲料,穿同一個牌子的衣服,人沒有了特性,為什麼他們喜歡喝酒,他們希望找到不同,他們對自己的身份認證感到困惑,彷彿都是“飄”在這個世界上的。或許一切都只是“我”的幻想罷了,這世界上根本不存在牡丹和馬達的悲情的愛情故事,“我”和美美也並沒有我想要的那種關係,“我”常常一個人在屋子內,透過窗子看在外面的人們,又常常為生活所忙碌,美美只是內心的一個寄託,牡丹和馬達的愛情故事只是“我”麻痹自己的一個藉口罷了。

雖然《蘇州河》在製作上給人一種髒亂的感覺,可影片的結構卻十分標準,視角轉換,情感分布還是復調敘事都能夠很好的運用。在影片中的敘事視角一分為二,“我”構造馬達的愛情故事與馬達完成自己故事的臨界點,在此之下,馬達逃脫了“我”的敘述控制,成為另一個生活在蘇州河周圍的人。由此可以看到的是,導演在影片中變換的視角不僅順利滿足了敘事結構特殊的需要,而且從不同的角度完成了主題的建構,將虛構的本質通過不同的視角而構成的敘事結構呈現出來。

在整個過程中,不同的視角和不同的講述人的出現最終所依附的仍舊是導演本身。用昆德拉的話說就是:作者的統一意識賦予了他們的獨立,形成一種視角轉換的“復調 ”。

“復調”來源於音樂術語,指兩個或多個單獨的聲部旋律同時展開,雖然整個樂章結合嚴密,卻仍保留各聲部的獨立性。巴赫金借這一術語評價陀思妥耶夫斯基的小說創作特徵。他認為“有著眾多的各自獨立而不相融合的聲音和意識,由具有充分價值的不同聲音組成的真正的復調,這確是陀思妥耶夫斯基長篇小說的特點。”巴赫金著重強調的是主人公自我意識的獨立性、對話性、主人公與主人公、主人公與作者之間的平等。熱奈特在細讀普魯斯特的《追憶似水年華》的基礎上發展了巴赫金的“復調”,將“復調”理論由“內在的理論基調”發展至敘事技巧的範圍。他將敘事視點的轉移所造成敘事體式的變異稱為復調。

《蘇州河》的誕生似乎是一個實驗性很強的文本,無論無論是在敘事上還是視聽語言上。在某種程度上,婁燁用《蘇州河》完成了他對雜語空間的構造,也為我們提供了一種別樣的體驗。 影片實錄了一些“底層人物”的生活,這是一部分不可忽略的人群,他們之中有著不規範以及醜陋,也有著我們大多數人所共通的東西,透過這些淹沒在正常生活表層下我們所不易見到的活生生的故事,我們領略了世界的多彩,也領略了生活的艱辛和寶貴,更能悟到一些值得珍惜的東西,有些東西是永恆的。

本文提及的電影/書籍除了《蘇州河》外皆為大陸譯名喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐