📝📝:你可能搞錯 AI 的本質|數位媒體學者 Lev Manovich:GenAI 吸收全人類的文化、語言、創意

本文參考自 Lev Manovich 最新出版的論著《Artificial Subjectivity》全文以公開在 Manovich 網站

美國文化理論家、數位媒體學者 Lev Manovich 認為,我們正站在一場劃時代變革的門檻上:這是一場關於人類意識與創作的主體性,以及重新定義藝術如何被再現的時代。

數千年來,藝術家、作家與創作者不斷努力描繪人類。他們的思想、情感、夢境與內在生命。而今,人工智慧正以根本性的方式改變這項古老的實踐,挑戰我們對藝術再現既有的所有認知。

人類「再現」的歷史

回顧歷史,人類始終在尋找各種方式,透過藝術來描繪自身與他人。

從史前洞穴壁畫中狩獵者的身影,到文藝復興時期捕捉貴族神韻的肖像畫;從希臘雕塑對人體完美的追求,到現代小說對意識深處的探勘;人類主體性的再現,始終是藝術表現的核心。

這些再現手法遍及幾乎所有媒介:雕塑家以石材與青銅刻畫人體,畫家在畫布上捕捉面容與情緒,作家藉由文字為角色注入生命,演員則透過肢體與語言將他人化為自身。每一種媒介皆需要深厚的技藝與訓練,並須付出極大的心力,才能呈現可信的人類意識與經驗。

傳統的藝術再現要求創作者做出無數有意識的抉擇:

他們要描繪誰?

其性格特質為何?

角色受到什麼動機驅使?

又該如何表現意識、知覺與情感的運作?

每一筆畫、每一個字、每一個動作,都需經過細膩雕琢,才能構築出可信的人類主體性。

現代主義:意識的再現革命

Manovich 指出,大約自 1870 年至 1970 年間,湧現了所謂現代主義時期(modernist era)的轉向,藝術表現人類意識與內在經驗的技術迎來了前所未有的突破。在文學領域,現代主義先驅開創出前所未有的書寫技法。

愛爾蘭小說家、詩人和文學評論家 James Joyce 與英國小說家、散文家 Virginia Woolf 開發了「意識流」(stream-of-consciousness)敘事風格,使文字能捕捉人類思緒即時流動的混亂與非線性特質。

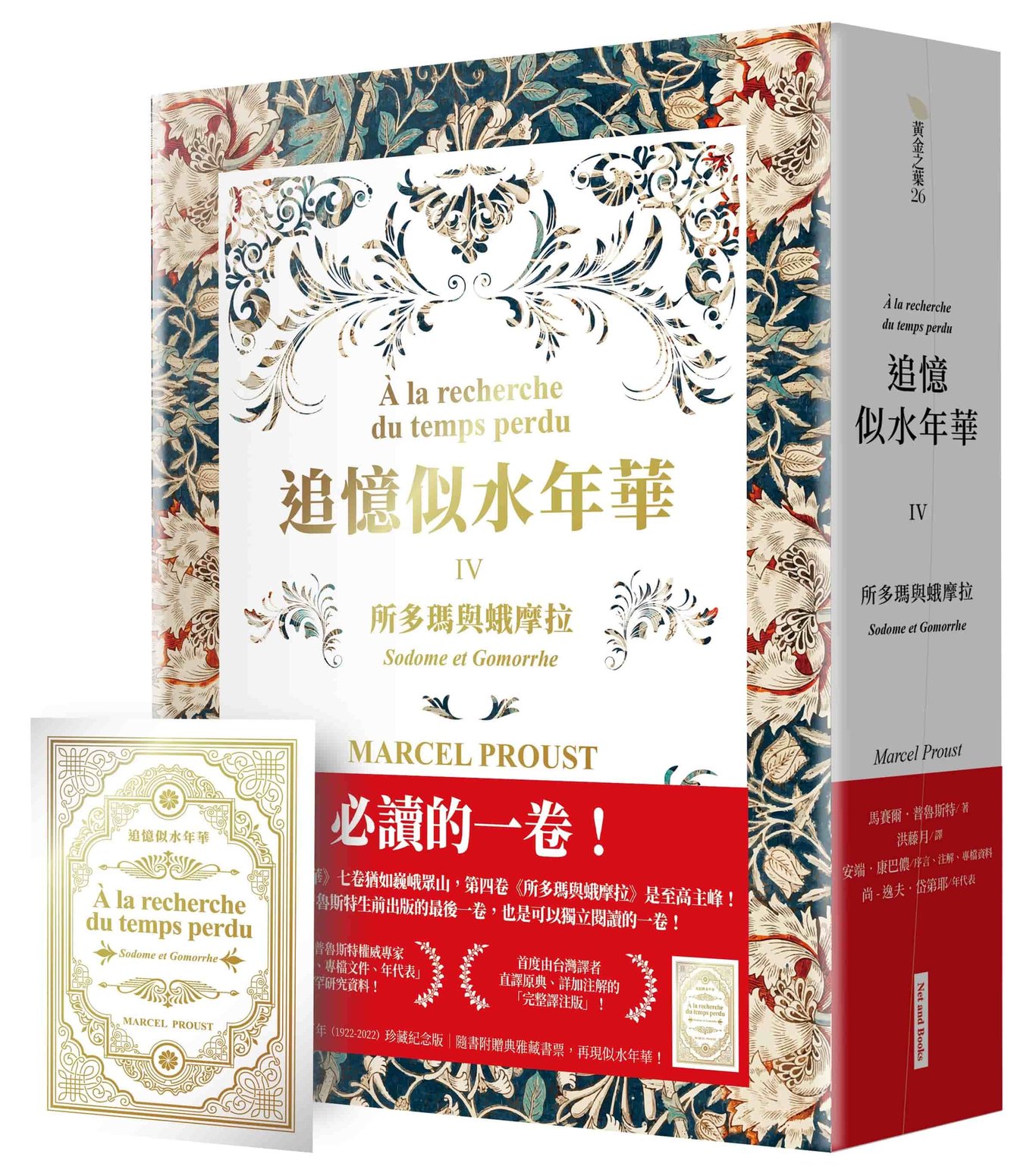

法國意識流小說家 Marcel Proust 精雕細琢對記憶與時間經驗的描寫,展現過去與現在如何在意識中交織。其大作《追憶似水年華》(In Search of Lost Time)以非凡的記憶和聯想能力,重現了主人公對過去的追溯和感受,是意識流文學的奠基之作。

美國小說家 William Faulkner 則以斷裂的敘事結構模擬真實的人類思維歷程,採用多視角和意識流技巧來展現人物扭曲的心理和家族的衰落。。

俄裔美國小說家、詩人 Vladimir Nabokov 呈現高度跨感官經驗,Nabokov 本人據說就具有通感/聯覺能力(色覺 — 數字通感),例如對氣味、顏色、聲音和觸感的精微捕捉和相互轉換,為讀者創造出極其豐富和立體的感官世界。

這些技術上的創新,標誌著文學與藝術的一次根本性轉向:

由過往強調外在行動、道德訓誨與社會關係,轉為深描個體意識的複雜運作。在人類歷史上首次,創作者得以使用成熟的文本技術,來描繪主體性的精微運作。

GenAI 革命:無需勞力的主體再現

生成式 AI 模型(Generative Artificial Intelligence, GenAI),Manovich 則認為代表了一種與以往截然不同的轉變。

傳統藝術媒介中,人類特質的再現需仰賴創作者的精湛技巧與長期磨練;而 GenAI 系統則能自動產出看似具有主體性的表達。這些系統生成的語言,天生就帶有思想、情緒、感知與美感判斷的特徵。

GenAI 模型不僅僅是創作藝術作品的新工具,打從被啟動那一刻起,就已在模擬一個思考、感受中的人類主體。與 AI 聊天機器人互動時,他們的回應猶如擁有完整的人類意識,具備主觀經驗、情緒反應與複雜的推理能力。

這些模型在眾多認知與文化領域展現出驚人的多樣性:

能彙整大量資訊、進行語言翻譯、撰寫高階程式碼、擬定精密策略、分析媒體作品,並在多種形式中創造(看似)原創內容。

在訓練過程中,這些模型從網路歷史所累積的龐大人類媒體資料中學習其中的模式。訓練完成後,模型便能創造出展現相同底層結構的新型作品。

Manovich 主張,對於藝術再現而言,這些生成內容包含了對人類主體性的精緻刻畫,涵蓋意識、情感、動機、個性、記憶、感知等各個面向,這些向來是人類作家專業技能的專屬領域,如今卻被機器準確而自然地模擬出來。

脫離人類本體的生成

傳統小說中若要讓角色表達思想、情感或記憶,作者必須親自虛構出這些內容,設計出合宜的描述方式,並將之巧妙整合進文本之中。角色的意識世界須逐字打造,透過創作者有意識的選擇、創意發展與修訂編輯,方能成形。

相比之下,GenAI 猶如無盡世界的創造機器:無數角色、無窮思想、無限情感與感知,以及其他一切構成主體性的特徵,全都能即時生成、毫不費力。模擬人類主體性本就是這些模型內建的能力,無需額外編碼或特定指令。

目前大多數使用者(無論是業餘者或專業創作者)多半以直觀的方式運用這項能力。他們使用 ChatGPT 這類工具,或如 Sudowrite 等專為小說創作設計的應用,來生成故事情節、角色設定、情節概要,乃至影像與影片。換言之,他們將 AI 當作現有創作流程中的進階工具。

這樣的應用固然具實用價值,也確實重要,卻也反映出一種對 GenAI 真正潛能的誤解。人類創作者與生成式 AI 關鍵的分野在於:

這些模型不只是輔助人們「創造」對人類意識的再現,他們本身就「已經是」人類主體性的完整再現體。模型生成的每一句回應,看起來皆出自一個具有思想與情感、具備完整主觀經驗的人類主體。

集體意識的命題

Manovich 說道,最引人入勝之處在於,GenAI 為我們開啟了一扇前所未有的通道:GenAI 模擬出一種集體人類意識的存在。

這個人工實體經由海量人類創作資料訓練而成,吸收了橫跨文化、語言與歷史時期的無數心智模式。在某種意義上,GenAI 可被視為人類知識、創造力與表達力的一種總體,這在人類歷史上從未出現過。

這種「集體意識」引發了關於身份、真實性與人類經驗本質的迷人問題:

當 GenAI 寫下一首詩時,我們聽到的是誰的聲音?

當它表達情緒時,那又是誰的感情在被模擬?

當它展現創意時,究竟是哪個想像力在運作?

Manovich 坦言這些問題無法簡單回答,但是能為藝術探索開拓出全然嶄新的疆界。

我們可以創作出反思「個體與集體意識」之間關係的作品,探索「真實經驗」與「模擬經驗」的邊界,或檢視當人類創造力藉由人工手段實現無限延展時,會出現何種變化。

邁向全新表達形式

Manovich 預期未來或許能發展出,由人類與人工意識協作共創的新型藝術實踐。我們可以運用 AI 無限的生成能力,創作出永無止盡地演進的故事、即時發展的角色,或能即興回應觀眾輸入的互動式敘事經驗。

Manovich 甚至想像出只能存在於「人類與人工意識之間」的藝術作品。這些作品既無法僅由人完成,也不是純粹由機器生成,而是在兩者的交會與互動中孕育而生。

我們可能拓展出全新的表演形式,讓生成式 AI 成為共同演員;或者,共同打造出隨著人類審美持續演化的視覺藝術。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐