〈歷史總是似曾相似?從科技恐懼到AI焦慮,我們該怎麼辦呢?〉

嗨,各位讀者,你們喜歡科幻電影嗎?科幻片最迷人的地方,就是用超越現實的想像帶來震撼的視覺與思想衝擊。我自己就是重度科幻迷,《魔鬼終結者》這部經典更是看了至少五遍以上。這部片幾乎把人類對 AI 和科技的恐懼放到極致:雖然阿諾飾演的 T-800 在電影中霸氣登場,在面對天網派來的T-1000強大威脅時多了一份安全感,但是劇中“機器大軍反撲人類”的劇情,也讓我們緊張到手心冒汗。

然而,這些看似遙遠的劇情,其實在 2025 年的現實世界裡已經開始浮現。我們擔心被 AI 取代工作、擔心假訊息操控政治、甚至擔心它被用於軍事決策。這些恐懼,不再只是電影裡的橋段。

AI 引發的焦慮:社會對未知的反射

根據路透社/益普索(Reuters/Ipsos)的最新調查,AI 已成為全球熱議的焦點:

新聞來源: sf.epochtimes.com/20...

71% 的美國人擔心 AI 會永久取代工作,這種不安其實是對生活穩定性的恐懼。

77% 憂慮 AI 被用來操控政治訊息,如深偽影片或假新聞。

48% 反對 AI 參與軍事決策,因為我們還無法信任機器掌握生死。

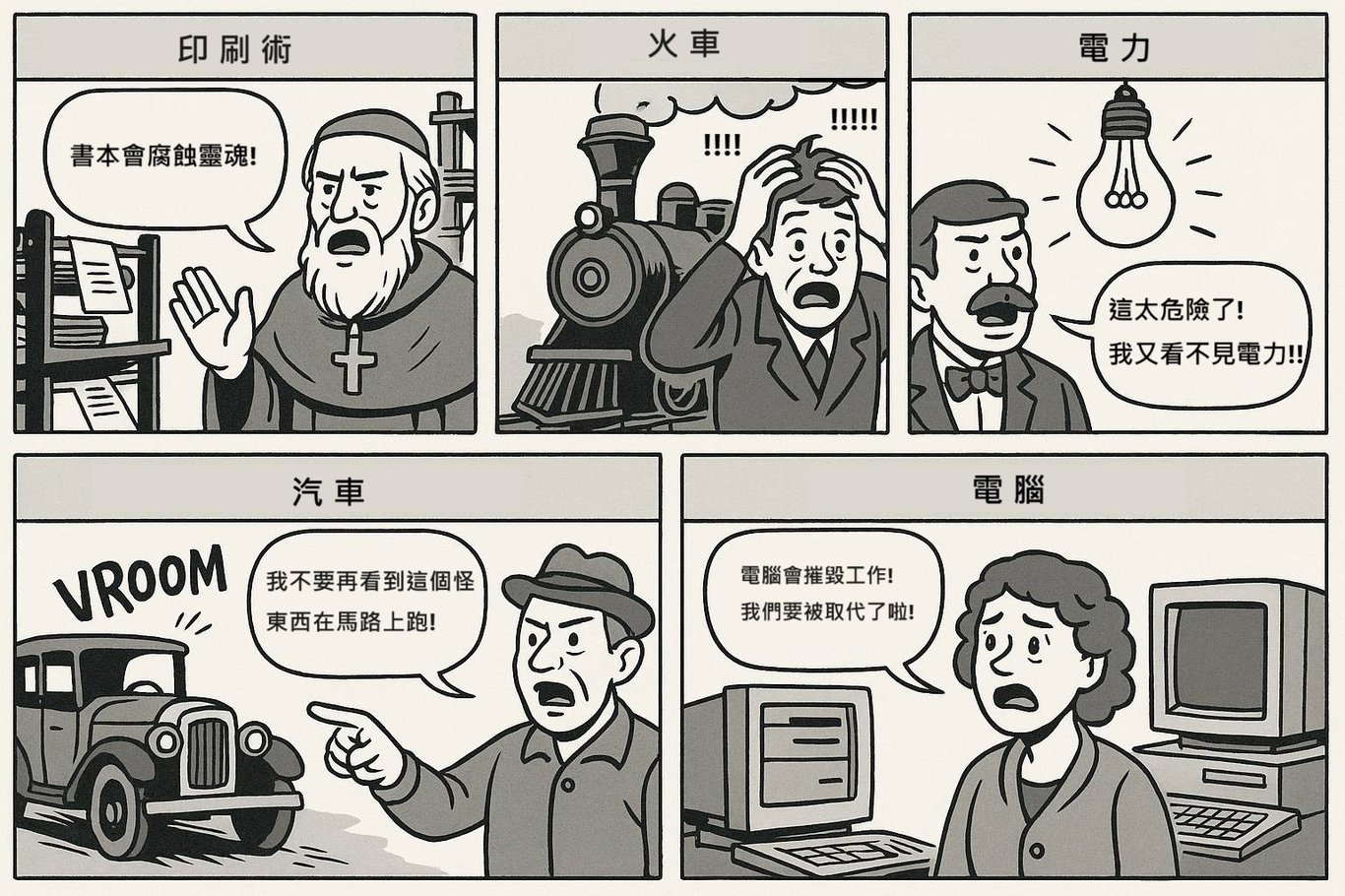

其實,對於新事物的第一反應往往是好奇或恐懼。AI 的聰明與不可控,更放大了這種矛盾情緒。但歷史告訴我們:每當新科技出現,人類總會有類似的擔憂。接下來,我想和大家聊聊歷史上的“科技恐懼時刻”,看看我們曾如何面對未知。

1. 印刷術(15 世紀中期,約 1440 年)

約翰尼斯·古騰堡(Johannes Gutenberg)於 1440 年左右在德國發明了活字印刷術。這是知識革命的開端,書籍可大量複製,知識得以更廣泛流通。

想像畫面:那是書寫還需抄寫員的年代,知識是權力的象徵。突然,一台奇妙的機器能在幾天內印出上百本書,像魔術一樣。

支持的聲音:學者與改革者歡呼,因為知識不再被少數教會與貴族壟斷。

書籍更便宜,使普通民眾也能接觸知識,教育普及的可能性大增。

反對與恐懼:教會與上層貴族強烈不安,擔心知識下放削弱權威。

有人甚至認為書籍會「污染思想」,導致道德崩壞。

擔心錯誤資訊與異端思想快速傳播,造成社會混亂。

2. 火車(19 世紀初,約 1825 年)

1825 年,英國建成了史上第一條蒸汽火車鐵路「斯托克頓-達靈頓線」。

想像畫面:你站在農田邊,看著一個黑色龐然大物呼嘯而過,車輪噴著蒸汽,響聲震耳欲聾。

支持的聲音:工業家與商人認為火車將極大提升運輸效率,帶動經濟。

普通人對於快速移動與探索遠方的可能性感到興奮。

反對與恐懼:部分醫生警告,高速移動(時速 30 公里)會讓人窒息或精神錯亂。

社會輿論擔心鐵路會驚擾牲畜、破壞農地甚至引發爆炸。

車禍與蒸汽爆炸等事故初期頻發,進一步加深民眾的不安。

3. 電力(19 世紀末,約 1880 年代)

托馬斯·愛迪生(Thomas Edison)與尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)推廣電燈與電力系統,引發了「電流戰爭」。

想像畫面:街燈第一次點亮,黑夜變得像白晝。人們讚嘆,但也有人退後幾步:「這看不見的東西,會不會傷人?」

支持的聲音:支持者認為電力將讓生活更便利,夜晚不再黑暗。

工業界看見新商機:工廠可延長生產時間,提高產能。

反對與恐懼:民眾對「看不見的力量」極為恐懼,擔心觸電、火災,甚至覺得電流會傷身。

報紙報導電流殺死動物的事件,更加深對交流電的不信任。

政府與輿論一度擔心電網可能成為公共安全威脅。

4. 汽車(19 世紀末~20 世紀初,約 1886 年起)

1886 年,卡爾·賓士(Karl Benz)製造了第一輛汽油動力汽車,逐漸取代馬車。

想像畫面:當一輛汽油車呼嘯而過,馬匹受驚、行人側目,有人甚至跑去報警:「這是危險的怪物!」

支持的聲音:視為新時代的象徵,貴族與富商熱衷購買,交通效率顯著提升。

年輕人與冒險者對高速移動充滿熱情。

反對與恐懼:被稱為「恐怖馬車」,噪音大、速度快,驚嚇馬匹與行人。

一些國家立法要求汽車前需有人揮紅旗警示。

平民視其為富人玩具,對交通事故與失控駕駛非常擔心。

5. 電腦(20 世紀中後期,約 1940~1980 年代)

最初用於軍事與科研,電腦在 1980 年代開始普及於辦公室與家庭。

想像畫面:冷冰冰的龐大機器佔滿整個房間,燈光閃爍,像一個無聲的怪物。

支持的聲音:提高計算效率,讓科研、企業管理與教育全面提速。

普及後,人們開始期待「智慧化」的未來。

反對與恐懼:媒體曾形容電腦是「冷冰冰的怪物」,會奪走人類的工作。

擔心隱私洩露與資訊安全,對「機器能思考」感到不安。

工會擔憂機器化導致大規模失業潮。

--------------------------------------------------------

我相信各位讀者看到這五個科技故事時,應該都會會心一笑。那些如今平凡無奇的書籍、電燈、火車、汽車和電腦,在誕生之初卻幾乎是「恐懼的化身」。當年,教士擔心書本會「污染人心」、家長怕電燈會電死人、醫生警告火車「時速 30 公里就會讓人窒息」、民眾看到汽車要人揮紅旗走在前面、而辦公室員工甚至認為電腦是「冷冰冰的怪物」會搶走飯碗……這些擔憂在當時可是認真的,如今讀來卻像歷史趣聞。

心理學給出的答案其實很簡單:未知會引發不安。人們面對新事物的本能反應就是警戒甚至抗拒。每個時代都上演著相同的戲碼,只是換了不同的道具和主角。印刷術打破了知識壟斷,電力改變了夜晚的世界,汽車讓距離縮短,而今天,AI 正成為被放大鏡檢視的最新對象。

更有趣的是,AI 的恐懼感還被電影和媒體大幅渲染,讓它看起來更加神秘甚至危險。但換個角度想,AI 其實比歷史上的那些「新科技」更親民。攝影機、汽車、電腦、手機剛問世時動輒要花數十萬甚至百萬才能擁有,而現在,一個人手一支智慧型手機;可以下載AI 的app,幾乎都是免費版本,想進階使用也不需要高昂的費用。這樣的門檻再配合開放的心態與探索的熱情,恐懼自然會被好奇取代,AI 甚至能成為日常生活中朋友與家人茶餘飯後的話題。

其實,文章想傳達的核心很簡單:過度恐懼 AI,只會讓我們錯過它帶來的便利與潛能。AI 並不只是提升工作效率的工具,也不僅僅是製作美女照或搞笑圖片的玩具。或許你會懷疑它的內容品質、甚至擔心資訊錯誤,畢竟在 2025 年的今天,我們都還處於 AI 科技的摸索期。

但正因如此,更應該以開放與理性的心態去嘗試:與它對話、探索它的能力,學會用心去駕馭它。當我們回頭看,現在的焦慮和質疑或許只會成為歷史的一頁,而留下的,將是我們擁抱未知後創造的新價值。

我的臉書: www.facebook.com/pro...

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐