半天空檔與一條宏大的藝術史思路:浮世繪、西方繪畫與現代設計

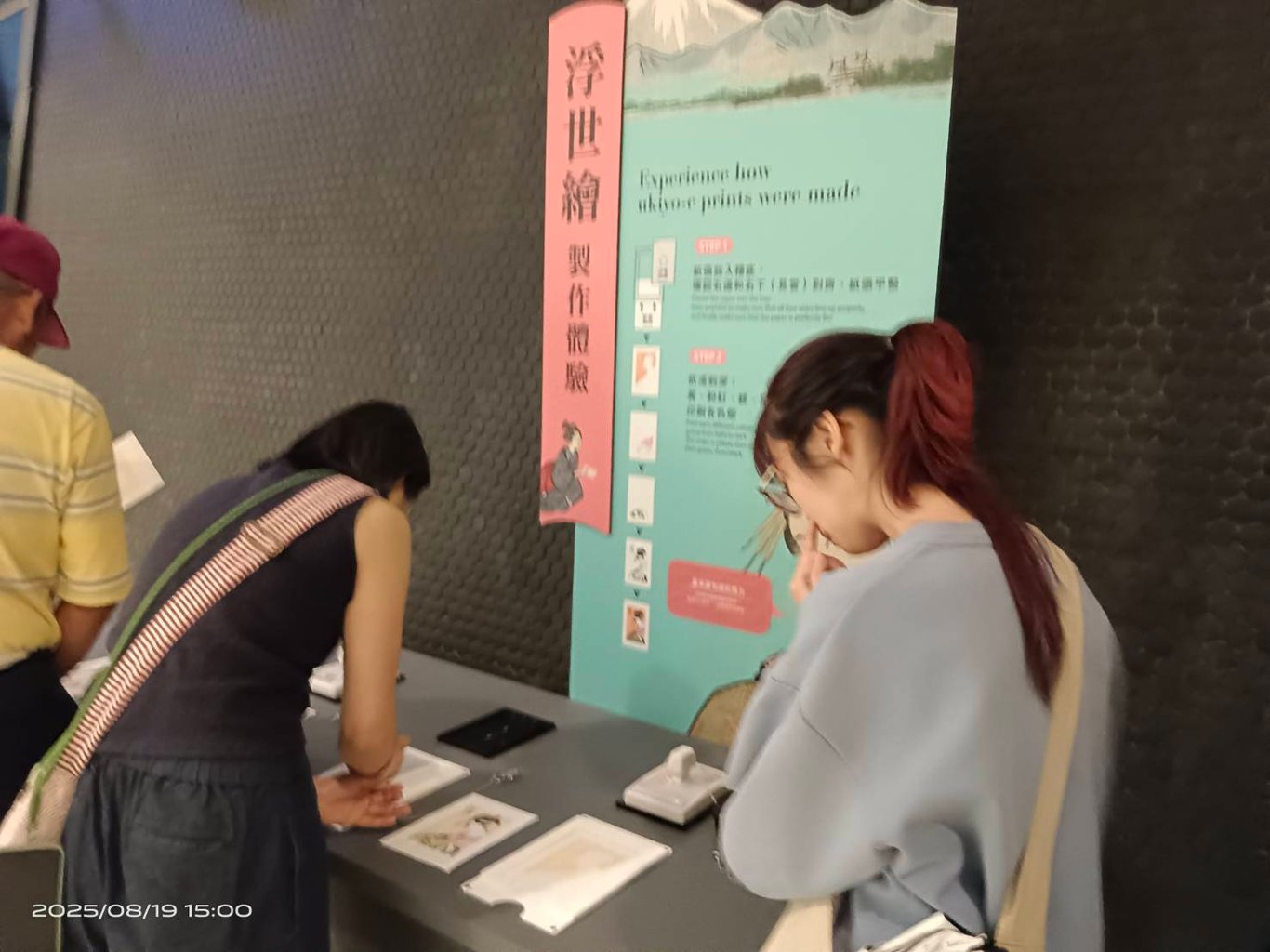

那天原本排得滿滿的行程,因為老師的體貼,我們早早完成了木雕作品的刻製,擔心成果展時沒有成品可以展示。不到中午就結束的意外空檔,給了我一個難得的機會:趕在最後幾天,到故宮南院看「浮世繪展」。這段突如其來的空閒,竟然成了一場橫跨東西方藝術史的旅行起點。

浮世繪的吸引力:平面的力量

我向來不算特別喜歡「繪畫」本身,因為它往往需要繁複的技巧與耐心。但浮世繪卻深深吸引我。它不是單純的筆觸表現,而是透過木雕刻版,再拓印而成的版畫。這種「木刻—拓印」的製作方式,本身就帶著工藝與設計的特質,比單純的繪畫更貼近我。更重要的是,浮世繪以極具裝飾性的平面風格,呈現強烈的視覺張力,完全不同於追求寫實的繪畫傳統。

如果說繪畫的歷史最早都是在二維平面上展開,那麼浮世繪選擇留在平面之中,並把它推到極致,這點特別吸引我。每一幅畫都像是一個完整的視覺世界,即使沒有立體感,也能深深打動觀者。

西方繪畫的路徑:從2D到3D

對比之下,西方藝術史走過了一條幾乎相反的道路。在中世紀,人像僵硬、比例失衡、空間感薄弱。直到文藝復興時期,達文西、米開朗基羅、拉斐爾這三位「文藝三傑」,徹底改變了局面。他們發明與應用了透視法,讓繪畫得以「在平面上創造立體」。這是人類藝術史的一大飛躍——從符號式表達,邁向對三維世界的模仿。

這種追求立體感的趨勢延續了好幾個世紀。巴洛克與新古典時期的畫家,仍然追求極致的寫實效果。相機誕生之前,畫家肩負紀錄與理想化人物的雙重任務,他們的作品就像今日的攝影,不只忠實呈現,還能美化現實。

相機的挑戰與印象派的突破

隨著19世紀相機的出現,繪畫的功能面臨挑戰:如果照片能瞬間捕捉真實世界,那麼繪畫還有什麼存在意義?藝術家被迫尋找新的道路。

印象派正是在這個背景下誕生。他們不再追求「像不像」,而是著眼於光影與色彩構成的瞬間感受。相機可以捕捉光影,但印象派要抓的,是主觀的、流動的、未必精確再現的「感覺」。這種對瞬間印象的追求,使繪畫回到對情感與感知的探索。

從立體回到平面:羅特列克與浮世繪的交會

印象派之後,藝術又逐漸放棄立體幻覺,重新擁抱平面。羅特列克的海報設計是典型例子:鮮明線條、平塊色彩、誇張人物姿態,幾乎就是浮世繪精神在巴黎的再現。我喜愛他的作品,不僅因為現代感,更因為它與浮世繪有著隱約的對話。

十九世紀,許多浮世繪作品隨商品包裝流入歐洲,畫家們驚訝於這種「不用透視」卻極具表現力的藝術語言。梵谷甚至直接臨摹浮世繪,在畫中融入東方的平面美學。於是,藝術史出現一條奇妙迴圈:西方從平面奔向立體,最終又被東方的平面美學吸引,重新回到二維世界。

現代設計與數位時代的延續

「回到平面」的趨勢並未止步於十九世紀,而是一路延伸到二十世紀與今日。立體派、抽象表現主義、包浩斯設計理念,都強調平面構成的重要性。現代的平面設計、廣告、漫畫、動畫,乃至數位介面的扁平化設計,都承繼了這種「用簡潔線條與色彩製造視覺張力」的精神。

舉例來說,手機 APP 的介面設計、地鐵廣告的視覺語言,甚至遊戲角色的立繪,都能看到浮世繪和平面美學的影子。藝術史不僅存在於博物館裡,它也在日常生活中悄然延續。

結語:意外空檔中的藝術旅程

從突如其來的半天空檔,到浮世繪展,再到跨越東西方的藝術史思索,這段經歷讓我感到特別有趣。西方繪畫歷經「從2D到3D再回到2D」的漫長旅程,而浮世繪始終堅持在平面中挖掘深度。兩條道路在十九世紀相遇,共同塑造了現代藝術與設計。

或許這正是藝術的魅力:它不僅是畫布上的圖像,更是一場跨越時空的對話。那天的意外空檔,讓我在半天的時間裡,看見歷史的連結,也看見平面之中無窮的可能。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐