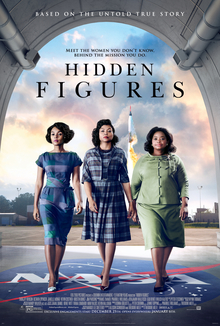

被看見的資格:Hidden Figures

Octavia Spencer

American actress and author

Taraji P. Henson

American actress

Janelle Monáe

(10:37am--13:37pm)

《隱藏人物》的開場就讓許多人在解說中淚流滿面。1961年,一位黑人女性,三個孩子的單親媽媽。幸運的是,這位黑人女性是個天才。有人在彈幕中說:「你必須足夠優秀,站在高位,才可以被人看見。」又是那套「弱肉強食」的公式。於是我決定完整觀看這部電影,傳遞我所感受到的、我認為這部電影真正想說的東西。

主演:Octavia Spencer,Taraji P. Henson,Janelle Monáe。

Starring Octavia Spencer, Taraji P. Henson, and Janelle Monáe.

Jim Parsons,《生活大爆炸》的男主;Kirsten Dunst,《童話鎮》的白雪公主——在這裡,她飾演了一個嚴重的種族歧視者。我覺得外國演員最值得敬佩的一點是,他們不會因為角色是壞人而拒絕出演。這與他們的拍攝文化與職業尊嚴有關。根據 Pierre Bourdieu 的文化資本(Cultural Capital)理論,演員所擁有的不僅是「技術能力」,更包括「角色選擇能力」與「業界能見度」。在西方影視文化中,演員願意承擔「反派/歧視者」角色,並從中轉化自身的專業聲望,就是一種將角色污名遊走轉換為文化資本的實踐。相對於東亞演藝文化中常見的「道德—角色合一」觀念(即演員若飾演壞人則可能被觀眾道德懷疑),此處西方文化展示了角色與演員本人之間的分離,從而形成職業尊嚴與文化資本的增值。拓展數據:雖然無直接統計演員選角文化,但可參考影視產業中角色類型與演員獲獎/提名關係,進一步研究文化資本如何在「扮演壞人」中獲得增值。

東亞的「權威膜拜」與「無法承認他者的優秀」第一幕便揭示出文化的鴻溝。這位黑人天才少女在小時候自行發明了解方程式的方法,成功解答。然而,無數華人男性在彈幕上嘲諷美國「快樂教育體制」,說這樣的教育無法培養數學能力。他們無法簡單承認這位歷史人物的優秀,因為立場決定了一切。在東亞文化中,承認他者的優秀是極其困難的事,除非對方的權威壓過自己。我們崇拜的是「等級」,不是「實力」。只有當實力能帶來實際損害或威脅時,他們才會「尊重」。尊重事實,從不在考量之中。我說的「他們」,多指東亞男性。因為東亞女性的「順從與善良」已經演化成一種討好型人格的社會現象。Geert Hofstede 的「權力距離指數」(Power Distance Index, PDI)顯示,東亞社會高權力距離文化普遍尊重階級權威而非個人能力,這導致社會成員難以承認「非權威人士」的突出才能。中國、南韓、日本的 PDI 均顯著高於歐美國家(中國 PDI=80,日本 PDI=54,美國 PDI=40),對教育、職場、輿論均有深遠影響。社會心理學研究指出,高權力距離環境下,成就與能力往往被「制度化階層」遮蔽,個人優秀容易被忽略或否定(Triandis, 1995)。女性順從型人格與東亞「集體主義文化」相互加強,形成社會性討好行為(People-Pleasing),其心理機制包括避免衝突、獲得群體認可,以及內化性別角色期望。沉默的歧視與表面的文明:開場,一名白人警察刁難她們,直到得知她們是NASA的員工後,態度立刻轉變。至少在1961年,美國雖有種族鴻溝,但能力仍可贏得尊重。這與東亞文化的「算計式禮貌」形成鮮明對比——給人方便總要圖回報。女主走進了一個只有她一個黑人女性的辦公室。廁所、咖啡杯、座位都被分開標註「Color Ladies」。那是一種「沉默的霸凌」。Derald Wing Sue(2007)提出的「微歧視」(Microaggression)理論指出,日常生活中看似細微的歧視行為,其累積效應會對心理健康造成長期創傷。美國心理學會(APA, 2019)報告顯示,受微歧視影響的少數族裔,焦慮、抑鬱及慢性壓力水平顯著高於未受影響者。東亞文化中雖缺少明顯的法律隔離,但「標籤化」與「沉默規範」產生相似心理效果:女性在職場、教育與社交場合被動接受不公平對待,而心理內化成自我限制。中國高端職場女性常遭遇「隱形門檻」(Invisible Barriers),如升遷障礙、孕期歧視與薪資隱形差距,其累積影響可比擬微歧視。女性的團結與母職的隱性支撐:沒有母親的照顧,她無法同時「當媽又當爸」。而在東亞,單親媽媽不但得不到支援,還會被嘲諷「選錯男人」。女明星們越努力越被羞辱。她們被用皺紋、年齡與繫於男人的名聲羞辱。張韶涵被家庭綁架的事件,是最典型的文化懲罰。所以在東亞人眼中,一個成功的女性究竟要被榨取到什麼程度才算「應該」?Thompson (1971) 的「道德經濟」(Moral Economy)理論指出,社會對特定群體的道德期望會規範其行為,尤其女性的勞動常被情感化與道德化。東亞文化的「犧牲倫理」要求女性承擔家庭與子女責任,即使對其自身職業發展造成負面影響。根據中國社會科學院(2022)統計,單親母親的社會支持系統不完善,超過68%的受訪者表示經濟壓力與心理壓力顯著高於已婚雙親家庭。對比美國,STEM領域女性科研人員即便承擔母職,也能獲得一定的育兒補助與職業保護(NSF, 2021),形成文化差異。女性創業者、女演員或科研人員在東亞常面臨「雙重標準」:專業成就被貶低,而家庭或外貌問題被無限放大。社會化心理學研究顯示,女性的「母職身份」在東亞社會中被強化為衡量價值的核心標準,形成制度與文化雙重壓迫。

任何前進都是前進」的信念

多麗絲堅持說:「任何前進,都是我們的前進。」Dorothy insists: “Any upward movement is movement for us all.”她們的團結,是在不公制度下誕生的集體智慧。bell hooks(2000)在《Feminist Theory: From Margin to Center》中提出,“Sisterhood is political”,指出女性聯結不只是情感互助,更是反抗父權與社會不公的策略性行動。集體行動理論(Olson, 1965)指出,弱勢群體的團結能提高資源獲取與權益維護效率,即使在制度性壓迫下也能促成局部改變。美國歷史上的女性勞動與公民權運動中,如1960s的女性運動,證明團結能有效挑戰法律與社會結構的不平等。在NASA,女性數學家相互協助完成計算與項目,形成「知識共享網絡」,對抗職場中的性別隔離。在東亞職場,女性聯合反抗升職歧視或懷孕歧視的案例仍然稀少,但小規模團結已開始形成文化效應(中國社會科學院, 2020)。被禁止的知識與「合法的不公」:Mary(女三)想要報讀工程學課程,但學校以「黑人不得入學」為由拒絕。圖書館也不讓黑人母親與孩子借書。她說:「Separate and equal are two different things.」She says, “Separate and equal are two different things.”這段歷史凸顯了制度化的不公——法律表面上承認平等,實際上仍維持隔離與剝奪。美國1954年「布朗案」(Brown v. Board of Education)推翻了種族隔離制度,但之前數十年的教育與資源不平等仍造成巨大代際損失。法律社會學指出,形式上合法的規則可能隱性地維護社會不平等(Weber, 1978;Bourdieu, 1990)。心理學研究(Steele, 1997)指出「刻板印象威脅」(stereotype threat)對黑人學生的學業表現有顯著負面影響,形成心理上的制度性剝奪。在NASA前女性數學家群體中,Mary Johnson等人必須額外學習才能跟上白人同事的課程與研究,形成隱性「加倍努力」的工作負荷。東亞教育文化中,女性學生在男權偏見下常被限制選擇特定科目,形成類似「制度化不平等」現象(Li, 2018)。被迫的馬拉松與破碎的牆:凱瑟琳每天走800公尺去廁所的場景成為象徵。她的上司最終摧毀了「有色廁所」的標牌。這個動作不僅是對凱瑟琳個人的尊重,更象徵著對制度不公的挑戰——即便只是小小的權力干預,也能打破制度設計的障礙。美國心理學家Heidi Hartmann提出「職場隱形門檻」(glass ceiling),指出女性與少數族裔即使能力卓越,也會遇到制度化升遷限制。社會學研究表明,象徵性勝利(symbolic victories)能夠激發群體認知與文化改變,但不等於結構性平等(Bourdieu, 1990)。心理學上,「微歧視」(microaggressions)累積會對個體心理造成長期壓力,限制其發揮潛能(Sue, 2007)。東亞女性在職場中,孕期歧視與升遷障礙類似於凱瑟琳的「馬拉松」,必須額外努力才能達到同等地位。例如,許多女性工程師反映:即使在大企業中,升職、薪酬、技術領導機會仍普遍落後於男性同儕(Chen, 2019)。

「Being First」的代價「誰先到達,誰制定規則。」“Whoever gets there first will make the rules.”凱瑟琳成為第一個進入男性會議室的黑人女性。這不僅是一個個人突破,更是一種社會象徵:第一個打破制度限制的人,承擔著額外的心理壓力、社會檢視以及潛在敵意。Pierre Bourdieu的「象徵暴力」(Symbolic Violence)指出,即便制度允許個人進入,文化與社會結構仍透過微妙規範和態度施加壓力,迫使「例外者」自我規訓。心理學研究表明,突破「第一人」角色的女性常面臨雙重壓力:績效焦慮與社會責難(Settles et al., 2006)。第一個進入男性主導領域的少數族裔女性,其成功被文化敘事符號化,但不意味結構性權力平等。在東亞職場中,首位女性高階主管經常承受類似壓力,她們不僅要展示超越常人的能力,還要承受同事質疑與刻板偏見(Li & Wang, 2018)。STEM領域女性「Being First」的經驗與凱瑟琳相似:雖然進入領導圈,但升遷、薪酬和影響力仍受限於文化和制度偏見。Mrs. Mitchell說:「不管你怎麼想,我對你們沒有偏見。」Mrs. Mitchell says: “Despite what you may think, I have nothing against you all.”這是一種經典的偽善。歧視者真的不知道自己在歧視嗎?霸凌者真的不知道自己在霸凌嗎?表面上,她表達的是友善和無偏見,但實際上,她的語言與行為仍維持著制度性歧視的結構。這種「無意識霸凌」與心理學中的「平庸之惡」概念密切相關。Hannah Arendt提出的「平庸之惡」(banality of evil)指出,個人可能在沒有惡意的情況下,透過服從制度和規則延續不正義。心理學研究表明,社會成員往往低估自身的偏見與歧視行為(implicit bias),這使得「不知情的霸凌」更難被發現與抵制。社會學視角:女性即便身為白人,也可能在無意中維持種族與性別的不平等,這體現了文化中的「權力無形再生」。在企業與學術場域中,白人女性經常在不自覺中維持男性或少數族裔的邊緣化,例如在招聘、升遷或評分中默默延續偏見(Sue, 2007)。在東亞文化對比下,即便女性同僚有善意,她們仍可能成為體制性壓迫的共犯,透過「沉默順從」維持等級秩序。愛與尊重的對照:凱瑟琳的未婚夫在求婚前,先照顧她前夫的三個孩子。這是一種基於責任感與尊重的行為,凸顯出「行動先於承諾」的價值觀。而在東亞文化中,男性若娶單親媽媽,往往會覺得自己「施恩」,而非對平等的尊重。這種觀念體現了社會心理學中「權力不對等」的現象,即在親密關係中,男性往往將女性的生活和勞動視為可被衡量與施予的資源。心理學中的「關係平等理論」(Equity Theory, Adams, 1963),人們衡量關係中的投入與回報。在西方,平等觀念下,未婚夫對前子女的照顧被視作責任與承諾,而非施恩。在東亞文化框架下,這類行為常被解讀為「男人付出,女人受益」,加深性別階層化。企業或家庭中,男性若主動承擔家庭或育兒責任,往往被誇大其「付出」,形成社會讚美,但同時維持女性的義務性角色。對比西方社會統計:美國單親家庭中,父母雙方共同承擔子女責任的比例逐漸上升,而在東亞,男性單方承擔則仍屬少數,文化壓力大。愛與尊重並非同義,文化差異決定了「付出」如何被解讀。被關上的門與再次打開的門:她完成計算後,門在她面前關上,但老闆又親手打開。這一幕象徵:真正的平等,從來不是被賞賜的,而是被逼出的。在東亞文化中,女性即便有能力,仍經常面臨「隱形門檻」——職場升遷、科研項目、社交圈的排除,類似一種制度化的玻璃天花板。Bourdieu的「象徵暴力」(Symbolic Violence)指出,社會結構會透過規範、角色與認知模式隱性地壓迫個體。這裡的「門關上再打開」象徵例外化的女性成功:她的進入被視為特例,而非改變制度本身。對比東亞職場:女性即便進入高層,仍面臨微歧視(microaggressions)、薪資差距及升遷阻礙。STEM領域統計:美國女性在工程及數學領域約占30%,但在高階決策職位中僅約15%(National Science Foundation, 2022)。東亞地區,女性在科技公司高管比例常低於10%,且文化期待女性優先承擔家庭責任,加重職場隱形門檻。女性的突破往往是個人努力,而非制度認可,象徵暴力仍持續運作,社會結構未根本改變。NASA為凱瑟琳命名計算大樓,以紀念她對太空事業的貢獻。而中國唯一的女皇武則天,至今仍未被影視正面展現其政治成就。她被塑造成「妖媚」或「殘酷」的女人,慈禧亦然。這說明東亞對女性的歧視,從未因語言的溫和而減少半分血腥。Gayatri Spivak在《Can the Subaltern Speak?》提出:被邊緣化者的聲音往往被主流話語系統消音。東亞歷史文化中,女性政治行動常被符號化、妖魔化或浪漫化,削弱她們的歷史存在感與制度影響力。對比美國,NASA以凱瑟琳命名建築物,象徵對女性貢獻的可視化與肯定;而東亞歷史女性多被「故事化」而非「制度化承認」。武則天執政期間,改革科舉、任用才士,顯示卓越政治能力,但影視作品多聚焦「妖艷」、「殘暴」的個人形象。慈禧太后被描述為奢華與專橫,但其治理國家、維護政權的手段及外交策略鮮少被正面分析。女性歷史成就的「不可見化」是東亞文化長期結構性壓迫的一部分。透過比較美國女性科學家的制度承認,可凸顯東亞女性政治抹消的現實。女性在文化與制度中的雙重規範:東亞文化中,女性往往被置於「道德楷模」與「經濟承擔者」的雙重角色中。一方面,她們必須展現順從、善良、溫柔,以符合傳統道德期待。另一方面,她們又被要求在家庭、職場甚至社會中承擔超過男性的責任與勞動。這種雙重規範製造了無形壓力,導致女性自我價值被外界標準所操控。Judith Butler的性別表演理論(Gender Performativity)指出,社會規範塑造女性行為,使其不自覺地內化父權期望。Arlie Hochschild的「第二輪班」概念(Second Shift)描述女性在職場和家庭的雙重勞動負荷,凸顯制度性不平等。許多東亞女性即便在職場表現卓越,仍需承擔家務和育兒責任。例如企業高管女性經常被期望在會議之餘兼顧家庭事務。社會輿論對「成功女性」的評價往往混合讚美與羞辱,例如讚她能幹,但批評她缺乏溫柔或家庭陪伴。雙重規範形成系統性壓迫,使女性即使能力卓越,仍受文化與制度限制,難以完全自主。羞辱、讚美與東亞女性勞動的道德化:在東亞文化中,女性的勞動不僅被期待,更被道德化。她們的付出被視為天經地義,少一分就可能被指責“不夠盡責”。這種道德化勞動延伸到情感與精神層面:女性需要承擔家庭情緒管理、社交協調與社會禮儀,甚至用微笑掩飾疲憊。Arlie Hochschild提出的「情緒勞動」(Emotional Labor)概念,說明女性如何在公共與私人領域同時承擔不可見的情緒付出。Nancy Fraser的「再分配與承認」(Redistribution & Recognition)理論,指出當制度缺乏經濟補償,女性勞動被文化道德化,形成雙重壓迫。張韶涵被家庭與社會雙重綁架,過勞與情感剝削被正常化。在東亞職場,女性主管完成與男性同等甚至更多工作量時,常被讚美“敬業”,但缺乏實質升遷與薪酬對應。這種文化現象造成的結果,是女性即便能力卓越,也難以逃脫羞辱、操控與道德評價的重圍。

被期待的完美女性:外貌、年齡與社會評價:在東亞文化中,女性的價值往往與外貌、年齡和社會認可度緊密綁定。一旦女性年齡增長或外貌與社會標準有差距,她的努力、智慧和成就常被忽略,甚至被羞辱。女性的工作與生活被無形的「社會評價天平」衡量:皺紋和年齡是扣分項,婚姻和家庭成功是加分項。Pierre Bourdieu的「象徵資本」(Symbolic Capital)指出,女性的外貌本身就是一種文化與社會資源,能被用來獲取認可與地位。Naomi Wolf在《美麗神話》中分析了「美貌經濟」(Beauty Economy)如何制度化對女性的審視與壓迫。張韶涵的事件再次顯示,家庭和社會對女性外貌、年齡與婚姻狀況的過度關注,造成心理壓力與社會評價的雙重負擔。在職場上,即便女性業績突出,年齡超過某個界限仍會影響升遷機會,形成明顯的「可見性障礙」這種文化現象的後果,是女性被迫在外貌與能力之間平衡,不斷被社會評價重構自我價值。被操控的女性時間:家庭、職場與自我消耗:在東亞文化中,女性的時間經常被外部力量劃分與操控。無論是家庭還是職場,女性的努力往往被無償佔用。孩子、家務、長輩照顧、婚姻維護,所有「應該做的」任務堆疊起來,成為女性無形的心理與身體負擔。Arlie Hochschild在《The Second Shift》中提出「第二班工作」概念,指出女性在職場外仍需承擔大量家務,形成雙重負荷。Marx的剩餘價值理論亦可延伸,女性勞動被系統性消耗卻未獲得等值報酬,是經濟剝削的一種形式。東亞女性普遍經歷相似:努力工作仍被家庭與社會「佔用」而缺乏回報。職場中,女性因兼顧家庭責任,升遷、專案參與甚至薪資增幅都受限,形成結構性不平等。這種時間操控的結果,是女性自我消耗的累積:精力被榨乾、心理被壓迫,長期形成健康、創造力與主體性受損的惡性循環。心理學中的「Burnout」研究與職場性別不平等統計數據,強化女性自我消耗的結構性分析。西方時間管理與家庭支援政策,如北歐的父母共享育兒假,展示制度差異對女性生活影響。与東亞相差甚大。情感勞動的隱性剝削:善意背後的控制:東亞社會對女性的期待,經常以「善意」的面孔出現,實則是情感勞動的隱性剝削。女性被要求安撫家庭成員、同事、上司的情緒,維持社交和諧,即使這些勞動不被承認,也不獲得物質回報。Arlie Hochschild提出「情感勞動」(Emotional Labor)概念,指出女性在服務、家庭及職場中被要求管理他人情緒,形成心理消耗。Bourdieu的「象徵暴力」(Symbolic Violence),這種善意的期待實際上是文化與權力結構對女性的隱形控制。在公司會議中,女性往往被默認為「情緒管理者」,需要安撫緊張氣氛、補充同事的心理安全感,卻不被列入績效評估家庭中,女性為了維持「和諧家庭」而壓抑自我需求,長期積累心理壓力,形成身心負擔。這種情感勞動的累積,使女性在無形中付出大量時間與精力,實質上是社會對女性的一種結構性榨取。心理學研究,如情緒耗竭(Burnout)與職場性別角色期待,量化女性承擔的心理成本。對比北歐家庭與職場的性別分工政策,展示制度如何減少或放大女性情感勞動負荷。社會化羞辱與女性自我隱形:東亞社會中,女性從小被灌輸「別太出風頭」的教條。這種教條表面上是溫和的提醒,實則是一種社會化羞辱,使女性學會自我隱形,避免被注意、被挑剔、甚至被排擠。Erving Goffman的「恥辱理論」(Stigma Theory)指出,社會對女性的行為期待與道德評價,形成恥辱感,使女性內化規範,限制自我表現。Foucault的「規訓權力」(Disciplinary Power)也能解釋,通過教育、家庭、媒體等制度化規範,女性被訓練成「可管控的個體」。校園中,女學生若表現過於優秀,常被老師或同儕「提醒不要太聰明」,這是潛移默化的自我隱形教育。職場上,女性提出創新意見時,容易遭遇「別那麼激進」、「太搶眼」等話術,使其學會收斂光芒。這種制度性羞辱長期累積,導致女性在公共空間、自我表達、職業選擇上都傾向隱形,形成「文化自我審查」(Cultural Self-Censorship)。心理學研究,分析羞辱與自我隱形對女性心理健康、焦慮與自信的長期影響。西方女性教育文化對比,展示出東亞社會如何通過日常規範強化女性自我抑制行為。表面順從下的抵抗智慧:東亞女性長期被教導「順從是美德」,彷彿一切服從都是自然法則。然而,在表面服從之下,許多女性發展出微妙而精密的抵抗策略。這些策略不張揚,不直接挑戰權威,但在日常生活中悄悄保護自身利益與心理邊界。James Scott的《弱者的武器》(Weapons of the Weak, 1985) 提出「隱性抵抗」概念,指出被壓迫群體會利用日常行為、微小策略對抗制度壓迫,而不必正面衝突。Michel de Certeau的《日常實踐》(The Practice of Everyday Life, 1980) 提出「策略與戰術」理論,說明在權力架構下,個體運用日常生活中的小技巧,創造屬於自己的空間。校園中,女學生表面遵守課堂規範,但私下組建學習小組,交換資訊,達成自我增能。職場上,女性接受上司的決策,但暗中準備方案或尋求同事支持,確保自己的工作不被完全消解。家庭中,女性遵守「孝順」規範,但在日常小事中掌握資源分配,維護個人需求與安全。這種「表面順從、暗地自主」的行為模式,既避免正面衝突,又保護了個體的生存與發展空間。它是長期壓迫下的智慧,也是一種文化自我療癒。心理學與行為科學研究,說明「隱性抵抗」如何降低焦慮、提升自我效能。與西方女性的直接抗爭策略對比,凸顯東亞文化下微妙的權力遊戲與社會智慧。文化羞辱的代際傳遞:東亞家庭中,羞辱往往被包裝成「教育」或「愛的提醒」。從母親到女兒,從長輩到晚輩,這種羞辱逐代傳遞,形成潛在的心理控制網絡。它不只是單次的情緒傷害,而是結構性的文化規訓。Erving Goffman在《污名:受污名化的管理》(Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, 1963)中提出「污名化社會化」,說明社會或家庭如何透過羞辱內化社會規範。Pierre Bourdieu的「象徵暴力」(Symbolic Violence),羞辱是被自然化的權力手段,受害者往往無意識地接受規訓。家庭中,女兒因未達到學業、容貌或行為標準,母親用批評與比較方式施壓,女兒將此內化為「必須完美才能被愛」。職場中,女性繼續承襲「自我懲罰」模式,對自我能力低估,害怕表達真實需求。社交圈中,長期習得的羞辱機制,使女性更易迎合他人期待而忽視自身利益。這種代際羞辱的後果是深遠的:女性可能從小就學會「隱藏自我、討好他人」,形成心理依附與自我限制。心理學研究,說明羞辱如何影響自尊、決策能力與心理健康(例如Neff的自我同情理論)。西方親職教育對比,突出東亞文化中羞辱作為教育工具的結構性問題。順從的代價與心理剝削:東亞文化中,女性從小被教育要順從、要「體貼」、要「懂事」。這種順從被美化為「美德」,實則是心理剝削的溫床。女性為了不被指責或羞辱,常常壓抑自己的需求與情緒。Sandra Bartky在《女性壓迫的內化》(Femininity and Domination, 1990)中指出,女性內化的順從行為,是父權社會結構維持的一部分。Albert Bandura的「社會學習理論」(Social Learning Theory)說明,從小目睹母親、老師或長輩的順從模式,女性會模仿並內化行為準則。職場中,女性經常接手額外工作或情緒勞動,卻被視為「理所當然」,甚至遭受冷嘲熱諷。家庭中,母親可能對女兒說:「乖點,別讓人討厭」,實則教導女兒把自我隱藏,以換取表面和諧。社交圈中,女性為維持關係,經常自我壓抑,忽略個人界線,長期積累心理負荷。順從的代價,是長期心理耗竭與自我價值感下降。女性往往需要花數年甚至一生,才能覺察這種被剝削的模式並尋求突破。心理學研究,如Cheryl Rampage對情緒勞動的研究,說明順從型角色與心理耗竭的關聯。東亞文化中順從被道德化,使心理剝削看似「合理」。羞辱、責任與女性自我邊界:東亞社會中,女性的責任往往被無限放大,而羞辱則成為控制手段。從小,女孩被教導:「你要為家庭著想」「你要忍耐」,每一次順從都伴隨著隱性羞辱。Carol Gilligan的《不同聲音》(In a Different Voice, 1982)說明,女性的道德判斷常被社會化為「關係責任」而非「自我選擇」,使她們容易承受過度負擔。Erving Goffman的「污名理論」(Stigma, 1963)指出,羞辱是社會規範強化的重要手段,尤其針對性別角色。女兒即使學業優秀,仍可能被告知「你應該多幫忙照顧弟妹」,將成就壓縮為責任。職場上,女性完成項目後,額外的組織管理或同事心理安撫也被默認是「應該的」,同時伴隨微言羞辱。社交場合中,女性拒絕安排或請求支援,常被批評為「不體貼」「自私」,形成心理雙重負荷。長期的羞辱與責任壓迫,會削弱女性自我界線的感知,使她們難以明確表達需求或拒絕過度要求。羞辱對自尊與心理健康的長期影響,Roy Baumeister對羞辱與自尊的研究让東亞文化中羞辱與責任如何被道德化,讓女性承擔不公平負擔而不自覺。

Copyright © 2025 Jules Vela

All rights reserved. This work, Dark Disease, and all associated content—including text, analysis, charts, illustrations, concept frameworks, practice pages, models, and research materials—are the original creations of the author, Jules Vela, and are protected under international copyright law.

No part of this work may be reproduced, redistributed, published, transmitted, adapted, or used for commercial purposes in any form without the explicit written permission of the author. Any attempt at copying, borrowing, or imitation constitutes copyright infringement, and the author reserves the right to pursue legal action.

All academic theories, cases, or references cited in this work are properly credited and used for scholarly, analytical, or commentary purposes only, and do not constitute copyright violation.

版權所有 © 2025 Jules Vela

本作品及其所有相關內容,包括文字、分析、圖卡、圖像、圖表、練習頁、創意框架、概念模型及研究資料,均為作者Jules Vela原創,受到國際版權法保護。

未經作者明確書面許可,禁止以任何形式複製、轉載、出版、散佈、改編、再創作或用於商業用途。任何試圖抄襲、借用或模仿的行為均屬侵權,作者保留依法追究法律責任的權利。

本作品中所引用的學術理論、案例或引用他人觀點,均已明確標註來源,僅作學術研究、評論或分析用途,並不構成侵權。

參考理論與網站鏈接表 / References & Links

Thompson, E. P. (1971). The Moral Economy of the English Crowd.

Chinese Academy of Social Sciences. (2022). Single Mothers and Social Support in China.

NSF (2021). Women, Minorities, and Persons with Disabilities in Science and Engineering. ncses.nsf.gov/pubs/n...

Social Psychology on Motherhood Identity: www.apa.org/pubs/jou...

hooks, bell. (2000). Feminist Theory: From Margin to Center.

Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action.

Chinese Academy of Social Sciences. (2020). Gender Equality and Workplace Discrimination in China.

Historical examples: U.S. women’s movement 1960s: www.nwhm.org/educati...

Sue, D. W. (2007). Microaggressions in Everyday Life: Race, Gender, and Sexual Orientation. Wiley.

APA (2019). Ethnic and Racial Disparities in Mental Health. www.apa.org/advocacy...

Invisible Barriers in Workplace: hbr.org/2020/03/how-...

Cumulative effects of discrimination: www.ncbi.nlm.nih.gov...

Hofstede, G. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context (2024). scholarworks.gvsu.ed...

Triandis, H. C. (1995). Individualism & Collectivism. Westview Press. — 闡述集體主義文化對行為模式影響。

Power Distance Index data: www.hofstede-insight...

People-Pleasing studies: www.psychologytoday....

Bourdieu, P. La domination masculine. (1998). — 理論原本關於性別與文化資本的闡釋。

Hofstede, G. “Power Distance Index.” Clearly Cultural. clearlycultural.com/...ndex/ — 關於東亞文化中高權力距離的資料。 clearlycultural.com+1

Women in STEM Statistics: “The Ultimate List of STEM Statistics 2025” www.codewizardshq.co.../ — 最新女性在STEM領域比例資料。 codewizardshq.com+2weforum.org+2

Hofstede’s Cultural Dimensions Theory: “Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context” (2024) scholarworks.gvsu.ed... scholarworks.gvsu.ed...

Brown v. Board of Education, 1954.

Weber, M. (1978). Economy and Society.

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice.

Steele, C. (1997). A Threat in the Air: How Stereotypes Shape Intellectual Identity and Performance.

Li, X. (2018). Gender Bias in East Asian Education Systems.

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice.

Sue, D. W. (2007). Racial Microaggressions in Everyday Life.

Hartmann, H. (1976). The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism.

Chen, L. (2019). Gender Inequality in East Asian Corporate Culture.

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice.

Settles, I. H., et al. (2006). The Climate for Women in STEM Fields.

Li, J., & Wang, Y. (2018). Gender Stereotypes and Leadership in East Asia.

Arendt, H. (1963). Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil.

Sue, D. W. (2007). Microaggressions in Everyday Life: Race, Gender, and Sexual Orientation.

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice.

Adams, J. S. (1963). Towards an Understanding of Inequity.

Equity Theory overview: www.simplypsychology...

Western vs East Asian parenting statistics: OECD Family Database

Bourdieu, P. (2001). Masculine Domination.

Microaggressions theory: Derald Wing Sue (2007).

NSF STEM workforce statistics: www.nsf.gov/statisti...

Spivak, G. (1988). Can the Subaltern Speak?

Bourdieu, P. (2001). Masculine Domination

Historical records on Wu Zetian and Empress Dowager Cixi: www.britannica.com/b...

Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity

Hochschild, A. R. (1989). The Second Shift

Articles on East Asian work-family gender norms: www.tandfonline.com/...

Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling

Fraser, N. (1997). Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition

Studies on emotional labor in East Asia: journals.sagepub.com...

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste

Wolf, N. (1991). The Beauty Myth

Studies on ageism and gender in East Asia: www.tandfonline.com/...

Hochschild, A. R., & Machung, A. (2012). The Second Shift

Marx, K. (1867). Capital: A Critique of Political Economy

Burnout and gender inequality studies: www.apa.org/monitor/...

Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice

Burnout and gender role studies: www.apa.org/news/pre...

Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity

Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison

Psychology of socialized shame: www.apa.org/monitor/...

Scott, J. C. (1985). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance

de Certeau, M. (1980). The Practice of Everyday Life

Psychology of covert resistance: www.frontiersin.org/...

參考理論與網站鏈接表 / References & Links。Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity

Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice

Neff, K. (2003). Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself self-compassion.org

Bartky, S. (1990). Femininity and Domination

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory

Hochschild, A. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling

Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity

Gilligan, C. (1982). In a Different Voice

Baumeister, R. F. (1997). Escaping the Self

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐