科幻小說:利莫里亞童話鎮

零、這不是藍色的利莫里亞

芒果街開始下雨時,天邊沒有一絲烏雲。那不是水,也不是霧,而是芒果味的汁液,從空中靜靜地落下,如同一場被選中的洗禮。街道兩側的積水變得粘稠,像是童話書里沒有寫明的那一章突然翻開了。

我正倚著窗看雨,一個身影從紅桃皇后區的古堡塔頂躍下,穿過空中,在空無一人的馬路上落地無聲。他的動作像風,或者說,像什麼被風製造出來的東西。他手裡端著一個硬質杯子,像是用奶酪和可可脂雕刻的聖器,小心翼翼地接住落下的汁液,然後消失在灌木叢中。

我沒能看清他的臉,但我猜他是木瓜。又或許不是。

在芒果街,每個叫木瓜的孩子都愛芒果汁。這是一條不可更改的設定,就像七歲是一個界限,十四歲是另一個。

他可能正在我這棟樓下蹲著,透過樹枝縫隙盯著我,就像很多“木瓜”曾做過的那樣。

他們都在等待。他們都在成長。

可我已經不是他們了。

我寫下這一切,是因為我要離開這裡。離開利莫里亞,離開這個包裹在藍色悲傷中的夢境牢籠。我不知道這篇故事最終會被誰讀到,也不知道,誰還記得我們曾經在沼澤中學會站立的過程。

這不是你知道的那個利莫里亞。不是地圖上失落的大陸,也不是某個玄幻學者臆想中的消逝文明。

這是另一個利莫里亞。是藍色的、痛苦的、充滿童話卻無法長大的利莫里亞。

你聽說過這裡嗎?

這裡沒有大人,只有模擬的監護人和逐漸被剪裁的記憶。這裡有馬戲團、城堡和一片永不真正退潮的海。但最重要的是,這裡有一群一直不願醒來的孩子。

我想寫下我們曾在這裡活過的痕跡。在我跳進下一個世界前,我需要一個斷點。可我又猶豫:如果我寫下這一切,是不是就意味著我必須記得它們?

我曾發誓,我要去一個沒有回憶的地方。可我不確定,是否真的準備好了遺忘。

那就寫吧。

寫下利莫里亞。

寫下那個起初的小鎮,一座不再轉動的旋轉木馬和一片靜止的海。

現在,這裡什麼都沒有了。

什麼都沒有了。

一、如果好奇是危險的,那你還會不會像以前一樣踩在刀尖上?

這件事情發生在一個秋天的夜晚,那時候我還很小。

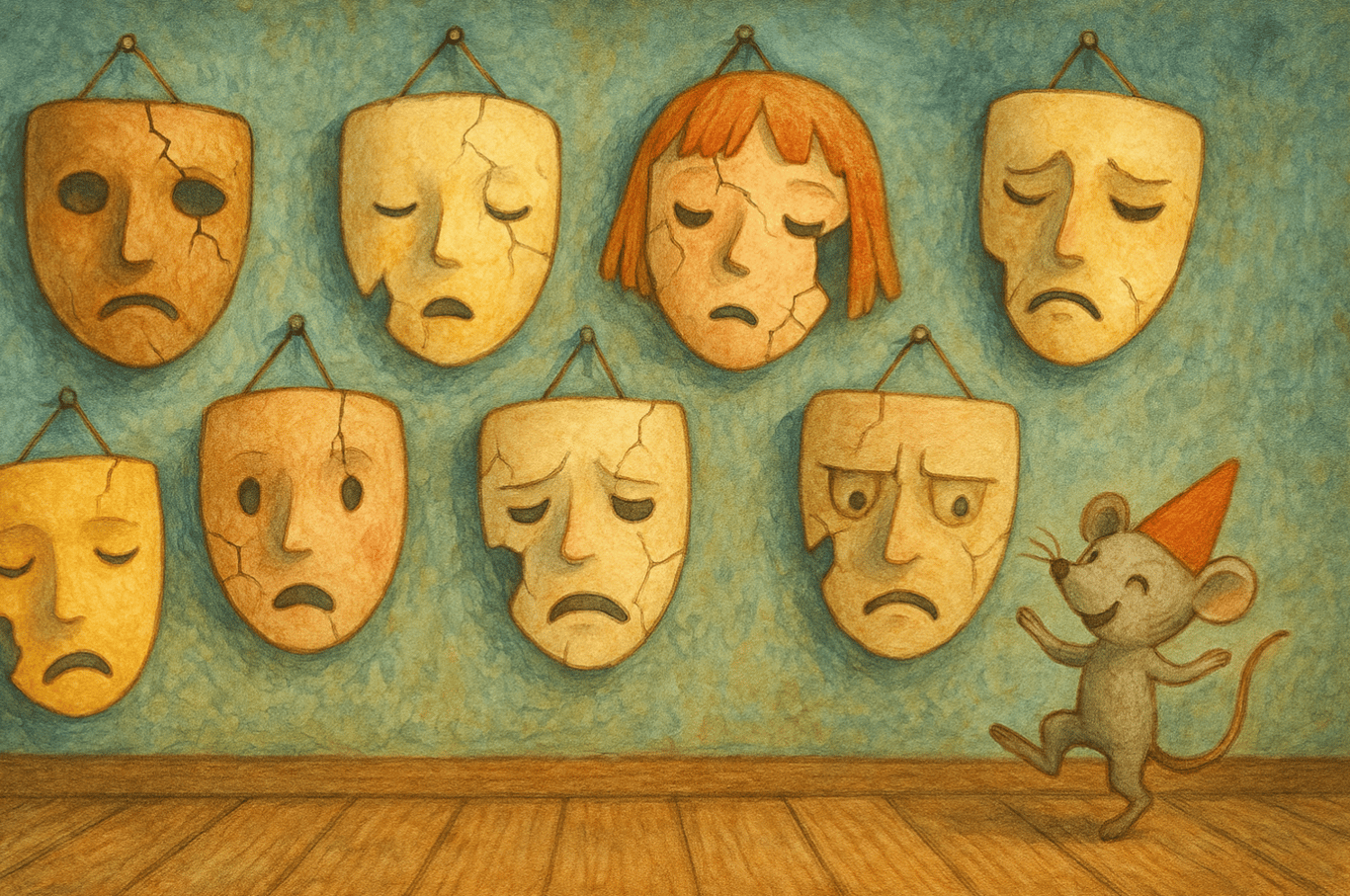

我們坐在紅屋頂下的城堡群裡,小丑人吹著他那隻用鼠皮摺成的紙笛,讓一群紙老鼠沿著牆根跳舞,每隻老鼠手裡都拿著小小的鼓槌,像是在敲打一首只有孩子聽得懂的祕密節奏。

「七歲是一個界限,然後是十四歲,」小丑人說這話的時候,臉上的笑容像是一塊裂開的紅色糖霜,笑得太久,幾乎裂到了太陽穴。

「我的小老鼠們都長大啦,我給牠們裝上用劇毒沾過的釘子牙齒,現在牠們可以啃碎硬東西了,像是……大人的謊話。」

木瓜緊張地抓著我的頭髮,一邊替我編成一條條細細的小辮子,一邊用只有我聽得到的聲音說:「桃子,我有點害怕。」

「那就靠近一點,」我說。

他的木瓜色風衣在風中鼓起,飛得那麼高,像是要飄進月亮的窗戶裡。他沒有去撿,因為小丑人說:「你夠不著啦,小孩,這裡的風可不聽你的話。」

我們總是相信小丑人說的話,因為他說的事情,都會變成真的。

那年,我們第一次學會假裝熟睡,是在十五日的凌晨。

我半睜著眼,看見我的「媽媽」悄悄從臥室窗戶爬出,踩上那架伸向灌木叢的梯子。她動作很輕,但我還是看到了她從灌木深處拉出一條細長如蛇的透明線,小心翼翼貼在脖子後面。

「咔嗒」一聲,那條線亮了,發出幽幽藍光。

學校說過,灌木叢裡有蛇、有吸血蟲,不能靠近。但沒有人說過,那裡還有媽媽的充電線。

「灌木群裡,有你們媽媽的電泵。要是你們發現了,那可就……不得了啦,」小丑人曾經這麼笑著說,聲音像用糖衣包住的刀。

「你騙人,」木瓜說:「我媽媽會做芒果派,還會給我縫衣服,她一點都不可怕!」

「那你覺得我可怕嗎?」小丑人轉頭,臉上的笑像裂開的面具。

「你……你好可怕。」木瓜說。

「那就別來這裡啦。」他從身後變出一顆白色毛球,搖晃兩下,毛球變成三個,然後變成三顆紅色果子——像蘋果,也像血。

「吃吧。這些是給好孩子的。記得,不管你們看到什麼、聽到什麼,只要超出你們理解的範圍……就當作是做了一場夢。」他說。

我咬下一口果子,果汁順著指縫流下。風變得更大了,把雲從月亮身邊撕開。

「你是真的嗎?」我問他。

「你覺得呢?你覺得這戲法是真的嗎?你覺得我告訴你們的事情,是夢還是現實?」

我沉默了一下,「我不知道,先生。」

小丑人頓了一下,然後低聲說:「我不會對你們說謊。但有些真相,我不能說出來。」

我第一次見他眼裡含著淚,那淚光就像他皮膚底下藏著一個不肯醒來的夢。他立刻又換上那張誇張的笑臉,嘴角重新裂開,像是從臉上割出來的曲線。

「回家吧,孩子們,明天要體檢,會很累的。」

「我不想抽血!也不想打針!」木瓜驚叫。

「那就快點長大呀。」我拍拍他的肩,「大人就不用抽血了。」

他開始數自己還差多少天才滿十四歲。

小丑人掏出一顆藍色氣球遞給他:「明天如果你不哭,我就請你和桃子免費看馬戲團表演,好不好?」

「我會捂住你的嘴不讓你哭出來的!」我笑著說。

「你太壞了!」木瓜跳下牆頭,一溜煙跑了。

「再見。」我對小丑人說。

他只是揮了揮手,背後的紙老鼠還在跳舞,鼓聲像是某種召喚。

二、天空落下火雨,天空剝離的斑駁,我把鑰匙攥在手裡,努力爬出深淵和沼澤

我最後一次見到小丑人,是在我十四歲生日的前夜。

木瓜不見了,整棟他所住的公寓空空蕩蕩,像是有人特意將一個人的所有痕跡從這個小鎮抹除。我在他家裡翻找,書桌、床底、衣櫃,什麼都沒有。只有那顆玻璃球靜靜地放在我桌上——那是他送給我的生日禮物。裡頭是一座縮小的城市,白色雪花在城市上空緩慢飄落,只要按下底部的開關,整個小世界就會啟動,像是會呼吸的記憶體。

「木瓜呢?」我問我的「媽媽」。

她頓了頓,眼神空洞:「不要好奇這個,小心你會跟他一樣,從整個鎮上——徹徹底底蒸發。」

我幾乎衝上前去拆穿她不是我媽媽的事實。她只是個仿生監護人,是機械皮膚下運算邏輯構建的「人」。但我忍住了。因為現在最重要的,是找到木瓜。

我沿著紅磚路一路奔跑,風在我耳邊嗚咽。小鎮的街道看似熟悉,卻像被一層透明的網悄悄換過了骨架。我跑過紅桃皇后的高塔、黑桃街的轉角,穿過灌木叢與濃霧,在模糊與記憶的邊界來回穿梭。

直到撞上了小丑人。

他站在海邊,像是早就在等我。他的外套濕了一半,頭上的尖帽子歪斜,一隻紙老鼠趴在他肩上不動。

「我沒傷到你吧?」他彎下身,語氣意外地溫柔。

「沒有。」

「這麼急,是為了找你的朋友?」

「你知道木瓜在哪裡?」我問他。他一如既往地知道答案,卻又從不直接說出來。

他沉默片刻,然後說:「我不確定。但我們可以去你們小時候發現的那座船看看——‘海島之屋’,你還記得這個名字嗎?」

「記得。」

我們一起踏進海水,朝那艘廢船走去。冰冷的浪花拍打著腳踝,但我沒有後退一步。

船艙仍舊破敗,一股潮濕與鐵銹混合的氣味籠罩四周。我們爬上甲板,他領我走向角落的雜物堆,從裡面掏出一個玻璃匣子——我一眼就認出來,那是我們以前埋藏過的「寶箱」。

「記得這個吧?」

我點點頭,打開匣子,裡頭是一張畫紙和一張小字條。貝殼散落一地,小丑人一邊撿一邊皺著眉頭。

字條上寫著:

陪你長大的,終究都會離開。

特別殘忍。

背面,只有一個字:逃。

我握緊紙條。

「這是木瓜留下的?」

小丑人沒有回答。只是從口袋中拿出一塊銀色的金屬片——薄如信封,上頭綁著一根紅線。

「這個給你。不是木瓜的,是我的。如果哪天你無論如何都找不到我,就找人把這個打開。」

「裡面是什麼?」

他搖頭:「現在不能告訴你。」

「那你還要繼續幫我找木瓜嗎?」

「不能。我得回去準備一場午夜的表演。」他盯著我的眼睛:「你要不要來?可能是我最後一次演出了。」

我猶豫了一下,搖搖頭。

「我還要繼續找他。」

他點點頭,看起來並不失望。「那我只說一件事。」他拍拍我的肩,像以前那樣用他那副永遠裂開的笑臉遮掩什麼:

「孩子,如果你看到的世界無比真實,那它很可能是虛構的。

如果你發現謊言比真相更易被接受——

那你要自己判斷,什麼才是真的。」

我沉默。他沒有追問,只輕輕說了句:「自己去想答案吧。」

然後他跳下甲板,消失在夜色中。

*

那天白天,學校體檢。

木瓜總是害怕抽血,他的血管比常人細,一次抽不到就要再來一次。

但那次,居然很順利。

「你沒哭啊。」我打趣他,「所以今晚可以去看馬戲了。」

「當然!」他笑得像是全世界最快樂的小孩。

直到螳螂老師把他叫去辦公室。

樱桃看見了,拍拍他的背:「快去吧,別被記過。」

我和她站在走廊角落,討論了五分鐘「為什麼木瓜突然被叫去」。我們看見幾個穿白袍的大人進了辦公室——他們不像學校的老師,更像醫院來的人。

半小時後,木瓜出來了,一臉興奮:「你們猜猜?螳老師說我以後再也不用抽血打針了!我有一種特殊抗體!」

我和樱桃面面相覷。

他又補了一句:「醫生說,我的下午茶可以多喝一杯芒果汁喔。」

「那你要請我喝。」

「當然啊,桃子姐姐!」

那天放學比平常早。

下午三點的鐘聲一響,校門就敞開了。樱桃從書包裡掏出一封粉紅色信封,遞給木瓜。

「這是什麼,情書嗎?」他笑著大叫。樱桃臉紅得像櫻桃本人,一溜煙跑了。

回家的路上,我們經過灌木林,來到海灘。

「你要拆開看看嗎?」我問。

「不用。」他把信收進我們的寶匣裡:「等我想開的時候,再一起打開。」

夕陽照著海面,像是世界暫時安靜了下來。

「天空剝離的斑駁。」我低聲唸出螳螂老師讓我們背的詩。

我把鑰匙攥在手裡,努力爬出深淵和沼澤。

我們約好晚上十一點,一起去看小丑人的馬戲。

那會是一場,告別的演出。

三、後來,這裡下起了雨

那晚的夢特別長。

我夢見自己七歲生日那天從醫院裡醒來,睜開眼的那一刻,站在我身旁的,不是媽媽。

是小丑人。

他沒有笑,臉上的顏料像是被時間磨損過,斑駁而灰白。他伸出手指輕輕點在我唇上。

「噓。」他說:「閉上眼,孩子。不管發生了什麼,別說話。有人問起,就說你做了一場夢,你什麼都不記得了。」

我聽見門外傳來腳步聲,沉重、急促,像是某種機器的節拍器。

「A206號,」熟悉的聲音響起,是艾莎的聲音,那個我一直稱作“媽媽”的女人。「這孩子有動靜嗎?」

「無異常,女士,」另一個聲音回答,「根據醫生判斷,她正處於驚嚇導致的假性昏迷中。」

「外面那個抗體提供者呢?」

「情況相似,我剛才清理了他的記憶體,目前還在重啟中。」

「一有反應立刻通知我。我現在親自看守那個叫木瓜的孩子。又有兩個實驗體病死了,他們急需他的抗體。」

「樱桃呢?」

「已處理,」艾莎的聲音毫無波瀾,「她的記憶體已銷毀,保留核心模組待備用。」

門被關上,鎖芯發出清脆的一聲。

我聽見自己的心跳,幾乎要壓過一切聲音。

「不要刪除我的記憶。」我對小丑人說,聲音微弱卻堅定,「我會照你說的,裝作什麼都不記得。但我想記得,我要記得這一切——我要記得樱桃,是誰殺了她,我要……復仇。」

他沒有立刻回答。只是長長地嘆了一口氣。

「你確定嗎?孩子,你會失去更多。」

「那就讓我失去。我不要忘記。」

「沒有人殺了她,桃子,」他低聲說:「她只是……在這個世界裡,活不下去了。」

*

我記得那一幕。

在小丑人邀請我們參加他午夜的表演前,我、木瓜與樱桃正在後台吃米糕。

然後,有人走進來。

一塊白布從我背後捂住我的口鼻,我掙扎,本能地揮拳、踢腿,意識逐漸模糊——

醒來時,是醫院。

耳邊,是消毒水的氣味。

身體,是陌生的。

那天深夜,我獨自躺在病床上,月光從窗縫灑進來,剛好照在床頭櫃上。

一桶冒著香氣的芒果汁,擺在那裡。

木瓜坐在床邊,他手裡還沾著雨水。

「嘿。」他說,「這幾天你昏睡的時候,下了一場大雨,後來芒果街開始落果汁了,我記得你喜歡這味道,就幫你接了一桶。」

我沒有哭,只是緊緊抱住他。

那之後我很快出院了。小丑人送我一束鮮花,躲在醫院外不遠處等我。

「媽媽,」我回頭問艾莎,「小丑人邀我去他家吃草莓蛋糕,我可以去嗎?」

「可以,」她摸摸我的額頭,「外頭風大,多穿一件衣服。」

我答應她了,卻知道她不是我媽媽。那句話,只是劇本的一部分。

*

那年我七歲。

七歲是界限,小丑人說的。那一年,我失去了很多東西。

我失去了樱桃,那個做作業會哭鼻子的女孩。

我失去了女巫和她的烏鴉,還有怪奇馬戲團的歡笑。

我失去了對這個世界的信任,和童話鎮曾經帶給我的一切美好幻想。

而最恐怖的是——

其他人什麼都不知道。

我的同學們還在學校裡排隊抽血,還在玩著老師安排的遊戲,還在寫「為什麼要聽話」的作文。

沒有人記得樱桃。沒有人提起她。甚至連那個空出來的位置,也被新來的女孩「桃樂絲」取代了。

老師說她從紅桃皇后區轉來。她的聲音總是輕得像風,笑容很奇怪——不是溫柔,而是讓人不安的絕望感。

我不說話了。除了木瓜和小丑人,我拒絕與任何人交流。

「桃子,」木瓜拉住我衣角,「你以前不是這樣的。」

「那我以前是怎樣的?」我問他。

他想了很久,然後說:「你以前……會笑。」

我露出牙齒給他看。

「這樣嗎?我現在也會啊。」

他搖頭,眼神憂傷:「不一樣,你的笑裡沒有光了。」

*

我開始逃課。

那天下午,我溜出學校,獨自一人來到農場區。稻田像沉睡的金色海洋,小丑人坐在稻草塔上,望著遠方的天空。

「你怎麼來了?」他問。

我靠在他腳邊的稻草人旁,望著天空的雲移動。

「我很好奇,」我說,「你真正的樣子,長什麼樣?」

「我就是這樣啊,」他說,「小丑人生來就是小丑人。」

他讓我摸他的臉,我伸出手,觸摸那些彩色油彩——但其實沒有任何顏料,那些色彩長在他皮膚裡。

我終於明白:他不是扮成小丑的人,而是一個被製造成小丑的人。

「我生來如此。」他輕輕地說,「即使馬戲團沒了,我還是我。你明白嗎?」

我沒說話。

就在這時,一個聲音從穀堆後傳來:

「桃子!妳在這裡啊!」

是木瓜。他跑過來,臉上掛著久違的明亮笑容。

「我記起來了。」他喘著氣說:「我什麼都記起來了,小丑人把我的記憶還給我了。桃子,妳不孤單了。」

我轉頭看小丑人。他點點頭。

「他來找我很多次,一次又一次,問我妳怎麼了。起初我不想回答,但他沒有放棄。」

他轉向我,語氣第一次如此懇切:「我把記憶還給他,是因為我想讓你們活下去。我已經盡我所能了……不要對任何人說你知道的,不要破壞這裡的規則。答應我,好嗎?」

我點頭。

「等妳知道為什麼時,就明白我為什麼要這麼做了。」他把膝蓋跪在地上,雙手放在我肩膀上。

「孩子,」他說,聲音顫抖,「加油。」

四、你知道恐懼是什麼樣子的嗎?

那晚,沒有月亮,也沒有星星。天空像是被忘記上色的布幕,沉重、壓抑、毫無邊界。

我不知道自己跑了多久,彷彿有某種東西在背後追著我,但我不敢回頭。

我一路跨過紅桃皇后與黑桃皇后的古堡區,熟悉的屋簷與石雕在黑夜裡扭曲變形。灌木林像活物一樣竄動,藤蔓張開嘴似的枝節想要將我吞下。我逃過芒果街——那裡不再下雨,只剩斑駁的果漬與氣味被風吹起,像鬼魂黏附在牆上。我來到那片我們曾經嬉戲的海灘,還有那艘廢棄的船屋。

但我一直跑,跑過馬戲團空蕩的棚子、失修的旋轉木馬、昏黃的街燈與空洞的校門——

又回到了原點。

還是我家門前那條巷子。還是那棟樓、那扇窗、那口灌木叢。

我像是被困在一個幽閉的圓圈裡。

我喘不過氣來,汗水從背脊滑落,手指發冷。

「吱——吱吱——」

一聲聲細碎的聲響從我腳邊傳來。我低頭,一隻紙老鼠正在我腳邊跳舞,像是從某個世界縫隙裡滾出來的密使。牠那張紙做的臉上,畫著一雙詭異的藍眼。

我一把將牠捧起,牠沒有掙扎,只是輕輕地抖了一下尾巴。

我決定下海。

海水意外地不冷。

像溫水,也像是記憶未冷卻的體溫。我努力保持頭部浮出水面,一直往前游。我們從前常在這片海裡玩耍,我知道哪裡有礁石、哪裡有深流。

但我怎麼游,都游不出去。

我再次上岸,發現自己居然回到了起點——同一片沙灘,同一排腳印,甚至還有我剛才踩歪的那一串貝殼。

一種滲進骨頭的恐懼升起。

我昏倒了。

*

聲音,從遠處湧來。

女人們的談話像鐵釘扎入我的耳膜。

「A206號被銷毀了,聽說嗎?他那顆反應爐幾乎被炸成空殼。」

「該死的情緒模型,還想放抗體提供者逃跑。我女兒都被他那套話術哄得信了。」

「聽說明天會投進一個新的小丑。孩子們喜歡,他還能修改記憶,洗得乾乾淨淨。」

我聽不清楚她們的臉,但我能感受到她們身上的味道——消毒水、冷氣管、舊塑膠與金屬磨損的焦痕。

我想睜開眼,卻睜不開。我聽見某種涼涼的東西貼在我額頭——應該是記憶體探針。

「快看,這孩子的記憶體……是只讀模式。」

「什麼?這不可能,這批孩子全是可寫可清除的。」

「真的。你看這代碼,她……根本不能被刪除,也不能植入新記憶。」

「那是缺陷體嗎?還是……」

就在她們交頭接耳時,我感到口袋裡的紙老鼠動了。

牠咬破了口袋縫線,沿著我褲管滑出去,落在地板上。

下一秒,尖叫聲響起。

我勉強睜開眼,只見牠跳到一名女技術員的肩上,兩顆釘子做成的毒牙刺進她的脖子,鮮血狂噴,那女人眼睛立刻變黑,倒地抽搐。

紙老鼠跳下,轉頭看向我。

我翻身下床,拖著發軟的身體奔向窗邊。

「快!這邊!」窗外有人喊,是那群紙老鼠的聲音。

我翻窗而出,踩著外牆的排水管一路往下滑。

「右邊轉,第二個井蓋!我們幫妳打開了,快下去!」

我跳進下水道,井蓋在我頭頂關上,整個世界陷入黑暗與惡臭。

那味道混合著鐵鏽、水泥潮氣與更深的腐敗氣味。

我扶著管道慢慢往下走。每一步都像是踩在濕滑的記憶上。

忽然,一道光出現在前方。

紙老鼠說:「如果妳想救木瓜,就往前跑。」

「這是哪裡?」

「是妳從沒抵達過的真實世界。」

我提起裙擺,跑起來。

*

這是我第一次抵達「那裡」——渡橋。

十四歲生日的第一天凌晨,天空仍舊下著雨。這場雨比以往都要大,雨水不是透明的,而是帶著一層灰霧與微弱的燒灼氣味。

渡橋的另一端,是個斷牆與廢墟拼湊而成的世界。

房屋倒塌,地面碎裂。野貓皮包骨頭地穿行在垃圾堆中,紙老鼠蹲在屋檐底下避雨。一群烏鴉在電線上站成一排,牠們的眼睛如紅寶石一般明亮。

「哇——哇——哇——哇——」

烏鴉群發出哀鳴,如同死亡在低語。

我剛走到廢屋門口,一隻冰冷的手拍了拍我後背。

我回過頭。

是一個戴尖帽的女人,黑袍拖地,肩膀上站著那隻會說話的烏鴉。牠嘴裡啣著一個提線木偶。

「女巫?」我驚訝。

她抬頭看我,嘴角微微上翹。

「桃子,好久不見了。」

我喉嚨緊縮,眼淚差點流出來。

「他們說,是妳殺了樱桃……但我從來不相信。」

「我沒殺她,」她低聲說,「是這個系統容不下她。」

我點點頭,眼神堅定:「我想知道發生了什麼,我想知道木瓜在哪裡。」

「那我只能告訴妳一件事。」她說。

「說吧。」

她伸手指向天空,烏鴉也抬起頭。

「利莫里亞,不是一個小鎮。」

我愣住了。

「它是,一個與外界完全隔離的循環實驗場,一個讓你們永遠無法離開的模擬系統。你游不出去,跑不出去,是因為它不在地圖上,它不在現實裡。它是某種被重啟的夢,是城市遺棄的記憶。」

我腦中浮現小丑人說過的話——

「如果你覺得你看到的一切都無比真實,那它很可能是假的。」

雨,落得更大了。

「歡迎來到渡橋。」她說。

五、我喜歡你

我十三歲那年的夏至,是和木瓜一起過的。

我們在那片海裡游泳,像兩條不想上岸的魚,穿行在陽光斑駁的水下世界。水裡有很多我叫不出名字的魚,有幾條撞進我的手心,冰涼又光滑,像某種溫柔的未知。

「你看這條魚的尾巴,像不像你以前剪壞的劉海?」木瓜在水裡笑得喘不過氣。

我潑他一臉水。他反撲過來,把我整個人往水裡推。

等我們浮出水面,他用貝殼串了一條項鍊,套進我脖子裡。

「我做的。」他說,語氣像在獻上一件國寶。

「哇,想不到你手這麼巧。」

「等我工作了,賺了錢,我再送妳更好的。現在嘛……只能用這種方式啦。」

我摸了摸項鍊,認真說:「我很喜歡。」

我們上岸,在沙灘上坐著,讓陽光一點一點烘乾濕透的衣服。

「桃子,妳有想過長大以後要幹嘛嗎?」他問。

我想了一下,「我想離開童話鎮。雖然這裡還不錯,但知道那些事之後,我覺得這裡很假,很危險。我害怕……」

「我也是,」他低聲說,「但我不確定我能不能活到長大。」

我們都沉默了。

「如果真的能離開,我希望我們可以一起去別的地方。」我說。

他點點頭。

「桃子。」木瓜轉頭看著我,眼神裡像藏著整個夏夜的海浪。

「我有一件事一直沒跟妳說過。」

我抬起頭,迎上他的視線。

「我喜歡妳。」他說。

那一瞬間,時間停了。

他的嘴唇鹹鹹的,是海水的味道,也是那年夏至我最深的記憶。

我的心跳很快,快到像是有人在我胸口敲打。

我想起很多事——

他在街燈下替我整理領子;

他一次次跑去求小丑人把記憶還給他,只為了能陪我;

還有很久很久以前,那個愛哭鼻子、會把我名字寫錯的木瓜。

我們分享過太多。痛苦的、快樂的、混亂的、不確定的。

我沒有遲疑。

「我也是。」我輕聲說。

我們都沉默了一會。

「妳還記得嗎?」他問:「我們快要十四歲了。小丑人說,七歲是一個界限,十四歲是另一個……我不知道會發生什麼,但我現在已經沒什麼可以失去了。」

我點頭。

「不要遺忘。」他忽然說。

「什麼?」

「當妳什麼都沒有的時候,唯一可以做的事,就是記得。真的,桃子,陪妳長大的那些人,終究都會離開。」

我沒說話,只是看著他。

「我本來以為,對我那個機器媽媽沒什麼感情的。」他說:「但她走了以後,我還是會想起她烤的松塔,會在夜裡忽然覺得自己一個人。她再也沒回來了,就像從來沒存在過一樣。」

他頓了頓:「我以為,那種事還輪不到我。但沒想到這麼快。」

他伸出手,握住我。

「陪我走吧,如果有機會的話,我們離開這裡,不要再活在童話裡。」

我想了很久,然後說:「我們……真的有地方可以去嗎?」

他沒有回答,只是牽著我,一路走回芒果街。

那天的天色很暗,像是黑墨染過的布幕。

我們彼此道了再見。

他沒有回頭。

*

我會再見到你嗎?我不知道。

我再次回到芒果街。天色已晚,孩子們一個接一個地拎著小燈籠行走在街上。他們手裡拿著糖果,笑著、鬧著,聲音像是在舊童話錄音帶裡循環播放。

那些陪同的大人(更準確地說,是超過60%為機械體的「監護人」)笑容溫柔地牽著孩子們,送糖果、講故事、維持秩序。他們說:「今天是萬聖節哦,請說『Trick or Treat』。」

我看見馬戲團的帳篷依舊立著,旋轉木馬也還在轉。但上面爬滿了鐵銹與破布,柱子鬆動,棚子裂開。

我遠遠地看著那個新的小丑人。

他的臉幾乎與小丑人一模一樣:白色的底妝、菱形的眼、紅到耳根的嘴角,孩子們拉著他的手,像我曾經那樣喜歡他。

一瞬間,我真的以為那還是他。

但不是。

那不是我認識的那個小丑人。

我穿過被風撕裂的紙燈籠,踏過皇后區燒焦的花園。

我記得小丑人說過:「當開滿玫瑰花的小路變成荊棘,當你最親密的夥伴對你張開利爪,追捕你,那就是童話結束的時候。」

我來到了紅桃皇后的住處。

她坐在一張厚重的維多利亞長椅上,穿著層層疊疊的裙子,頭戴皇冠,手裡握著一把未點燃的蠟燭。

「孩子,你來了。」

我什麼都沒說。

她從桌底取出一疊紙牌,動作熟練地洗牌、展開。

「抽一張。」

我抽了第八張。

紅色的小丑。

「再一張。」

黑色的小丑。

她將兩張牌疊起,翻面。一張成了馬戲團的標誌,一張變成沉睡的王子。

她從花瓶中倒出一把鑰匙。

「拿著這個,你會需要它。」

我握住那把鑰匙。

紅桃皇后說:「你該知道要去哪裡了,小心。」

那條小路早已不是舖滿玫瑰的花徑,而是扎腳的鐵絲、腐朽的石塊與銳利的荊棘。我的腳被劃破,裙擺被撕爛,血跡與雨水混在一起。

我想起一首很老很老的歌:

「這裏是溫暖而不是冰冷的世界……」

但我不記得這首歌的名字了。

我不知道這首歌是來自小丑的記憶,還是……我的。

六、陪你長大的都會離開

我找到木瓜的時候,他正躺在一個透明的水晶匣子中。

他的皮膚蒼白,眼神安靜。水晶匣子底部接連著一根根透明的軟管,那些管子從他的血管中引流出一種金紅色的液體——沿著牆面流向某個我無法看見的裝置。

這裡,是馬戲團舞台的正下方。沒有人會想到,那片燈光閃爍的表演場景下,藏著一座活體實驗艙。

我並不費力就進來了。他們甚至沒有鎖門。

因為根本不需要。

這裡的孩子們,不會發現這裡。

這裡的孩子們,也早就不問問題了。

「嘿,桃子……真的是妳啊。」木瓜緩緩睜眼,像是從一場長夢中甦醒。

我衝上前想解開匣子的鎖,但他抬手阻止我。

「別碰我。別靠近。拜託妳……」

「我來帶你走。你知道你不能待在這裡——你會死的!」

「桃子……你的眼睛怎麼了?」

他終於看見我那隻裹著繃帶、裝著記憶芯片的眼睛。我想轉身,但來不及了。

「你……為了我,把記憶拿回來;我……為了你,把這個放進了我腦子裡。你知道嗎?我們兩個,從來沒有忘記彼此。」

他沉默,眼神深處有什麼在塌陷。

我伸出手:「跟我走。我們可以離開這裡,去另一個世界,不再活在這種……這種實驗裡。」

木瓜輕輕搖頭。

「對不起……我不能走。桃子,我不能走了。」

「為什麼?你答應過我……我們要離開這裡,我們要活下去,我們……」

他把手按在紅色的警報鍵上,像是在威脅我,也像是在守住某種尊嚴。

「我真的……沒想到會在這裡再見到妳。小丑人把我藏起來,我以為他不會說。但他說了,是嗎?」

我點點頭。

「他還好嗎?」

「還在。」

「那幫我跟他說,謝謝他。」

他聲音很輕,但我聽得一清二楚。

我咬牙說:「你不能死。你是木瓜啊,我只要這個木瓜——我不要那些接下來會誕生的『木瓜們』,我不要每個孩子都叫這個名字,都喝芒果汁、都住在芒果街——那不是你!」

「他們需要我,桃子。」他輕聲說,「他們要從我體內提取抗體,製藥,分批送到其他世界,救其他感染者。我……可能是唯一一個成功的樣本了。這個地方……我走不了。」

「那他們就會把你殺了。他們只會一直抽取你、耗盡你,直到你乾掉為止——就像一棵被吸乾的樹!」

「我知道。但如果那樣可以救更多人——」

「他們不是人!」我大吼,「他們不是我們。他們只是使用我們的機器!」

他靜靜看著我,眼神溫柔得令人絕望。

「桃子,我曾經以為,只要有妳在,就可以逃得出去。但後來我想……如果我真的離開了這裡,我能去哪裡?我活著的意義就只是……被需要。」

我靠近他一步,他的手更用力按住警報鍵。

「再近一點,我就按了。」

我退後了一步,感覺心被生生撕開。

「桃子,這不是永別。」他說:「總有一天,妳還是會見到我的——在那些小孩子的臉上,他們會叫妳『桃子姐姐』,他們會喜歡芒果汁,他們會和妳玩耍,跟妳一起躲進灌木叢裡,他們會穿木瓜色的風衣,坐在妳窗下的草叢裡,偷偷看妳。」

我一個字都說不出來。

「妳還記得那個故事嗎?」他忽然問。

「什麼故事?」

「關於萤火蟲的。」

「童話鎮裡沒有萤火蟲。」

「以後會有的。」他笑了,「我會變成一隻萤火蟲,一隻木瓜色的萤火蟲。」

*

那一刻我明白了——再也不會有這個木瓜了。

那些會重複出現的「木瓜」,會說一樣的話,會喝一樣的果汁,但不會記得我,不會知道我們一起在海邊看過日落,一起穿過紙燈籠下的長街。

十四歲那年秋天,我知道等待我的,不只是死亡。

還有一個更殘酷的詞:

活下去。

*

凌晨一點四十八分,我離開了那個藏在地下的舞台,穿過半座已經坍塌的童話鎮。

沒有人注意到我,沒有人注意到我曾在這裡存在過。

他們在為萬聖節準備新的故事。街上的孩子還在玩,他們提著燈籠、唱著童謠,而那些沒有發病的孩子,將會被訓練成新的管理員;那些發病的孩子,會被帶到「渡橋」,成為實驗體。

然後他們會被替代,一個接一個。無止無休。

我想起小丑人曾說過的一句話:

「他們從未想過給你一個選擇。」

而我現在,還能做什麼呢?

*

我想逃,想逃到另一個世界。

但我也想再見他一面。

我回到「渡橋」的入口,雨還在下。女巫在那裡,老婦人也在,她們的身旁是一群紙老鼠,像是正在守靈的士兵。

我抱著那封沒拆的粉紅色信,走向她們。

「我再也見不到他了。」我說。

女巫沒有說話,只是用絲巾輕輕替我擦去臉上的雨與淚。

她的烏鴉停在我肩上,喉間發出一聲微弱的鳴叫。

*

我抬頭看著那道逐漸啟動的光之門。

「利莫里亞。」我低聲說:

「我們最好不要再見。」

風從門後吹來,像是時間本身也要被拉開。

我踏進光裡。

裙擺被雨水打濕,我的心也開始冷卻,但我的腳步沒有停。

我很抱歉,但我必須這樣做。

也只能這樣做。

這從來都不是一道選擇題。從來都不是。

尾聲

「她死了。」女巫站在窗邊,對她肩上的烏鴉說。

語氣平靜得就像是在說,今晚的雨終於停了。

「她死了。」烏鴉重複著。牠的聲音沙啞,像是用廢棄齒輪摩擦出來的迴響。

桌上的那隻玻璃球發出微微的聲響──那是桃子曾經的眼睛。此刻,它失去了光澤,琥珀色逐漸退去,只剩一層乾涸的霧。

女巫彎下腰,撿起落在地上的筆記本。

翻開。

上面記錄著桃子的故事──從芒果街到紅桃皇后,從海島之屋到下水道,再到她最終從渡橋走進光中。每一頁都寫著細節,每一頁都有小字批註,有些寫著「真」,有些寫著「不確定」,有些被塗黑了,只有一頁,乾乾淨淨,什麼都沒有,只畫了一隻紙老鼠。

她讀到那裡,停了。

「我們還需要一隻新的眼睛,」她對烏鴉說,「她留下的不是結束,而是邀請。」

門「啪──」地被風推開了。

紙老鼠麽麽一隻隻爬上桌沿,它們濕漉漉的紙皮發出摩擦聲,像是時間的咀嚼。牠們鑽進筆記本裡,鑽進那些空白頁之間,將桃子沒來得及寫下的部分補上。

女巫沒有阻止。

她只是靜靜地說:

「是啊。還沒到結束的時候呢。」

雨停了,天亮未至。

世界像是被撕開了一條細縫,一條只有願意記得的人才能穿越的縫。

那裡沒有藍色利莫里亞,只有遺失的記憶、重生的聲音,以及──

「妳聽見了嗎?

那隻木瓜色的萤火蟲,飛過妳窗前了。」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐