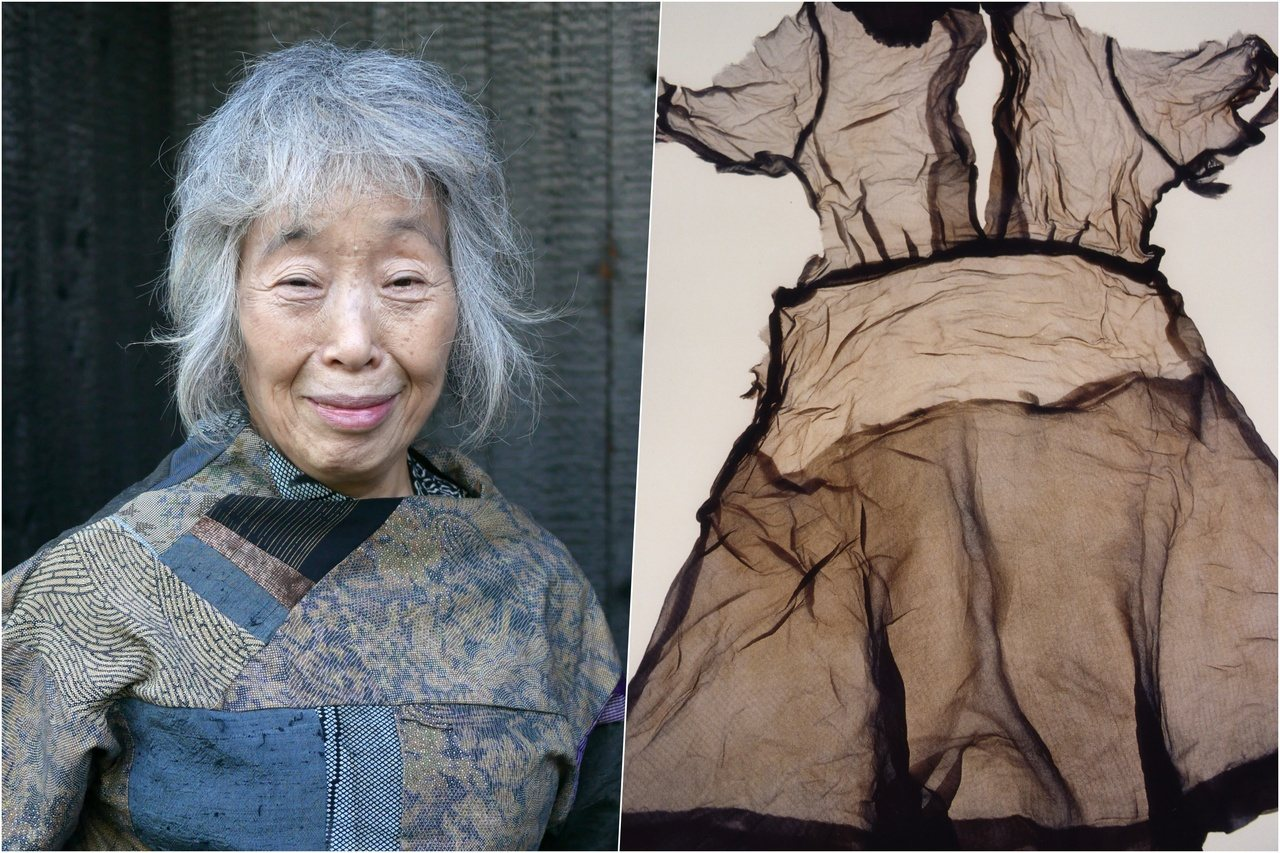

直視戰後的身體遺跡:日本藝術家石內都的傷痕拾遺與遺物攝影

作者:陳飛豪

對現今的台灣大眾而言,荒木經惟(1940)、森山大道(1938)以及杉本博司(1948)等等,相信已是十分耳熟能詳的日本攝影家。而這一批在戰後,慢慢成長與發展,且獨樹一格的創作者中,石內都(1947)則是十分醒目且獨特的女性藝術家。

石內都成長於美軍常駐所在的橫須賀,從小就直接目睹與體會到,戰後日本在駐日盟軍總司令(日本通稱為總司令部,廣泛使用英語縮寫「GHQ」稱呼)統御下的各種政治與社會現象。不過詮釋這些議題時,相較於新聞攝影傾向直接拍攝事件發生當下的「決定性瞬間」,石內都則是更擅長直視各種「暴亂」與重大衝擊後留下的各種痕跡。

這種手法從她各系列經典作品皆可看出,如拍攝橫須賀美軍活動原址的《Yokosuka Story》、紀錄母親遺物的《Mother’s》、呈現同年齡女性身體痕跡的《1.9.4.7》以及近期曾在台北市立美術館展出,以廣島原爆被害者遺物為題的《廣島》(ひろしま/hiroshima)等等,在終戰80年的2025年,本文也藉由解讀這些作品,重回戰後日本的歷史軌跡。

▌憎恨與恐懼交織的橫須賀經驗

1947年出生於日本群馬縣的石內都,6歲時便隨著雙親來到戰後美軍進駐的知名港都橫須賀。但年幼的她,卻對這個地方一點好感也沒有。從小,她就被教導千萬不能接近美軍聚集的紅燈區。燈紅酒綠、紙醉金迷的墮落氛圍,再加上時有所聞的性侵與桃色糾紛,令她從小到大打從骨子裡地厭惡自己長大的地方。之後,順著進入多摩美術大學紡織學系就讀的機會,石內都終於脫離此地,並且接觸了攝影創作。

石內都並非一開始就想終身以攝影為藝術職志。約莫是有一次參與群展時,受到荒木經惟與東松照明等人提攜,準備向尼康沙龍(ニコンサロン,Nikon saron)提案,開始思考新的創作主題時,她陷入了苦惱,一度漫無目的地坐著火車來東北一帶尋找題材。她坐在鄉間宮古市的車站深思時,才發現必須回看自己的出身地——橫須賀,梳理此地曾經帶給她的恐懼與厭惡,才能真正面對自己的藝術想望。當下她立刻離開東北,開啟一系列以家鄉橫須賀為主題的作品。

在這些作品中,我們可以看到《Yokosuka Story#98》一作,以橫須賀巷弄中開心奔跑的小女孩為主題,在大太陽底下無憂無慮的她,對應著後續各種表現美軍紅燈區的作品,彷彿印證了過去石內都心中,最深層的恐懼。舉例來說,後續的《From YOKOSUKA》攝影集中,就拍攝了各種美國文化在此留下的各種痕跡,酒吧、塗鴉甚至私娼寮,其中最讓人印象深刻的,就是街邊成年男子,直接望向女性攝影者石內都的攝影相片,彷彿某種不適的凝視視線。

橫須賀主題系列攝影,讓石內都在日本藝術界受到極高矚目,而後續發展出母親遺物與廣島原爆遺物的靜物攝影創作,則是讓她創作生涯走入另一個高峰......

全文閱讀:

🔔關注轉角國際,認識國際新聞🔔

更多精采好文:轉角國際官方網頁

週更深度 Podcast:重磅廣播

日更新聞 Podcast:轉角Daily Podcast

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐