一年前,我在瑞丽看见的缅甸人流亡日常

作者:小飞

疫情之后,我越来越难以在一二线城市感到自在。城市里的人像三年前一样上班、消费、野炊、露营。一切伤口恢复得太过迅速,让我怀疑之前的三年到底是否发生过。

2024年6月,我曾在瑞丽旅居了近两个月。这个时间点恰逢疫情之后,战争之中。当地人提醒我,不要走得离边境围栏太近,因为在2023年12月底,缅北激战的流弹曾多次落入瑞丽市畹町镇内,并在居民楼、马路等地留下弹坑。

此时的景色也不再如往昔。姐告自贸区是沿瑞丽江形成的国界线上唯一凸出来的一小片中国国土,也是瑞丽口岸的所在地。在贸易往来频繁的时候,这里曾被媒体和当地人称为“云南小深圳”,或者“像到了缅甸一样”的地方。但当我走在其中,几座三四层楼高的商业楼里,二层以上几乎已经没有任何店面,一层仍然开着的店面也所剩无几。

这本不是去瑞丽旅行最好的时间点,但仍然没有影响它成为了我在疫情结束至今的近三年时间里,获得了最多情感共鸣的一次旅行。

一、“缅甸之窗”

今年3月28日,缅甸实皆省发生7.7级地震。这把我和瑞丽、缅甸又重新连接了起来。

瑞丽三面与缅甸接壤,距震中约300公里。地震当天,瑞丽有800多户房屋受损,一则被流传的地震视频中,瑞丽最高的建筑财富广场楼顶水箱倾倒,人们慌乱逃跑。

地震后,我问候了几位仍在瑞丽的朋友,也包括老家在瑞丽正南方60公里处、位于缅甸境内的缅甸人胡山。

一年前胡山曾提到,在老家,山地间的交战已是人们习以为常的事。有时炮弹在山头飞,他们还在地里收庄稼。也有相对富裕的家庭,为了避免被击中,会花钱请人来帮自己收庄稼。

相比之下,提及这次的地震,他倒语气轻松地说,他在乡下,所以没怎么受影响。最近也不怎么打仗了,但还是会害怕飞机。

2024年6月这一时间点的特殊意义,在我离开后才变得逐渐清晰。相比于疫情求救、流弹落入、地震房屋受损等突发事件,那段时间的瑞丽在媒体上可谓是个“无事之夏”。但这并不意味着真实的生活也如此平静。他们中的大多数人,都是被战争等原因滞留于此地,等待着某一时刻的到来——可能是被遣返,可能是自由地远走他乡,也可能是平安地回到故乡。而媒体基于热点事件的报道,往往与这些日常生活中的波澜有所脱节。

去往瑞丽时,我原本只凭借着好奇,还有一点猎奇。但很快我发现,瑞丽因所处的特殊地理位置所汇聚的漂泊感和流亡感,比城市里的中产或大理等地的“数字游民”文化,都更能让我感同身受。并且,这种流亡感不同于经常能在媒体上看到的、人权行动者们有意识的政治行动,而是体现在普通人日常生活的每一个细节里。

瑞丽缅甸社群的形成已有多年历史。瑞丽边境线全长169.8公里,有不少都是以小河沟为界,有的地方甚至是从农田、村庄中穿过。在疫情前,许多地方都没有明确的围挡。

当地人说,在那个时候,木材会在夜里被从缅甸偷运进中国,摩托也被从中国偷骑至缅甸。许多在中国考不上好学校的孩子,会被送去缅甸读书。缅甸的户口管控不严,只要买下一个死了的人的身份证,就可以顶替她/他活下去。

流动塑造了什么?以语言为例,许多边境上的人都对六七种语言有不同程度的熟悉。他们最常使用的是中文、缅语、云南方言,傣族、德昂族等跨境少数民族会说自己的民族语言,缅甸穆斯林普遍使用孟加拉语,学历更高或去过更多地方的人,还可能会说一些英语、泰语,甚至日语、韩语。

2021年的新冠疫情期间,中国开始在包括瑞丽等地在内的中缅边境上加建围栏,围栏上还配有摄像头和AI识别振动传感器。当钢管被触碰震动时,就会自动响起警报,劝退偷渡者。瑞丽当地有传言称,这些围栏的修建,也大多是由缅甸劳工完成的。

此后,通过偷渡而实现的人口贩卖少了许多,但牛肉也开始因无法走私而涨价。对缅甸人口的清退变得容易起来,许多工厂因难以再招到缅甸工人而难以为继。

如今,全世界的大城市基本都可以在几小时内直飞互通,地理距离给人们带来的感知已不再强烈。但边境文化的形成,仍然高度依赖着地理关系。

也正因此,瑞丽成了一座“缅甸之窗”。在战争时期,窗外是缅甸人的漫长流亡。

二、在最富有的街道上

因临近缅甸翡翠产地帕敢,瑞丽有着中国境内最大的翡翠交易市场。而瑞丽翡翠市场形成的起点,是位于市区西北部的珠宝街。

在珠宝街上,有着从样貌上最易识别的缅甸人。他们大多肤色较黑,身材魁梧。女人多为缅甸小吃店里的服务员或附近的清洁工,爱穿缅甸传统服饰笼基筒裙,涂着一种能在脸上留下黄色图案的缅甸护肤品Thanaka。男人则多为珠宝生意人,因此会打上一条皮质腰带。

他们是缅甸最大的穆斯林群体罗兴亚人。在所有我在瑞丽遇到的缅甸人中,他们的家乡是距离瑞丽最远的——缅甸西南沿海处的若开邦。

然而,因英国殖民遗留下的缅甸内部民族矛盾,以及缅甸军政府独尊佛教等多种原因,大部分在缅甸的罗兴亚人至今未被认定为缅甸法定公民。近年来,人权观察组织、联合国等都曾称缅甸政府在对罗兴亚人实施“种族清洗”。

瑞丽的一位著名玉石商人、宝玉石协会副会长彭觉,就来自缅甸若开邦。2012年发表的一篇报道中记录,彭觉毕业于仰光大学历史系,在参加缅甸1988年的学生运动后被通缉,走上流亡之路。他先是一路北上跑到曼德勒,1990年又以难民的身份跑到了瑞丽,22年不敢回缅甸。

1990年前后,也是我在珠宝街上认识的多位珠宝商人来到瑞丽的时间点。他们中的不少人在来到瑞丽之前就已离开若开邦,在仰光等大城市附近生活。他们告诉我,在90年代初,瑞丽只有两百来位缅甸商人。

这些人后来成了瑞丽最富有的群体之一,珠宝街也开始被不少自媒体称为或“中国(甚至世界)最富有的一条街”。他们的后代,有的从小学做翡翠生意,有的已经以留学生身份,考入了中国内陆的985院校。

彭觉后来还接受过许多中国官方媒体的采访,但再也没有提过参加缅甸“8888”民主运动的事情。上述报道中称,“现在忙着做生意的彭觉在瑞丽拥有3家店铺和一辆卡迪拉克,并且迫切希望加入中国共产党”。

我在珠宝街上一家并不算大的翡翠店里,随便问了两个翡翠手镯的价格,店员的报价高达88万和130万。翡翠多按“种水”来评估其价值,这家店里售卖的大多是最稀有的品种“玻璃种”,在碧绿的圆环里,几乎看不到任何杂质。

不过,如今这些高价中所包含的,也不只是石头本身的色泽和质地,而是包括了缅甸自内战以来,开采、运输翡翠成本的提高。尽管没有人能准确地告诉我,内战导致翡翠的价格上涨了多少,他们要么说“几倍”,要么说“好几倍”。

但商人们的真实收入并没有与翡翠的价格一起节节攀升。当我问珠宝街上一位已来到中国34年的缅甸商人,这三十多年里哪个时期的生意最好做时,他说,胡锦涛的那几年,因为那时候中国人可以送礼。

现在不好做的原因,除了缅甸内战和中国反腐外,还有疫情后人们的消费力下降,以及直播的兴起和假货的盛行,导致他们这些高品质翡翠被挤占了市场。

一些商人开始转行,以另外的方式吸引像我这样的游客们——比如卖牛杂。

每到傍晚,一位缅甸大哥都和一位穆斯林女人一起,在珠宝街上人流量较大的一个路口支起架子开卖。牛杂20块钱满满一大碗,缅甸拌粉或鱼汤粉则都是10块钱一碗。听说我从北京过来,那位大哥说,他的珠宝店里有过一位来自北京的顾客,连着来了15年,但现在已经5年没有来过了。

此时我十分感谢牛肉和牛杂,让我以如此低的成本,成为了珠宝商人们的客人。

但这并不是我第一次享受这种待遇。不久前,我也曾在瑞丽“清真寺”中,吃到了古尔邦节煮出来的第一锅咖喱牛肉。

找到这个位置并不容易。我曾按照地图上的定位,去往珠宝街上的一个地点,到达后却被附近商家告知,珠宝街的清真寺早在2019年就已被关闭。如今用作清真寺功能的,是回民服务站,远在瑞丽西侧市区之外。

古尔邦节也称“宰牲节”,是伊斯兰教在一年中最重要的节日之一。在这一天,人们宰杀活牛,献祭真主。那天来参与古尔邦节的有上百人,其中90%以上都是缅甸男性。我和朋友因为是为数不多的汉人女性面孔,而得到了热情款待。

参与古尔邦节的体验令我感到新奇。只不过,当我在他们中间大口吃着牛肉时,唯一不够“缅甸”的,就是我们所处的这座“清真寺”。

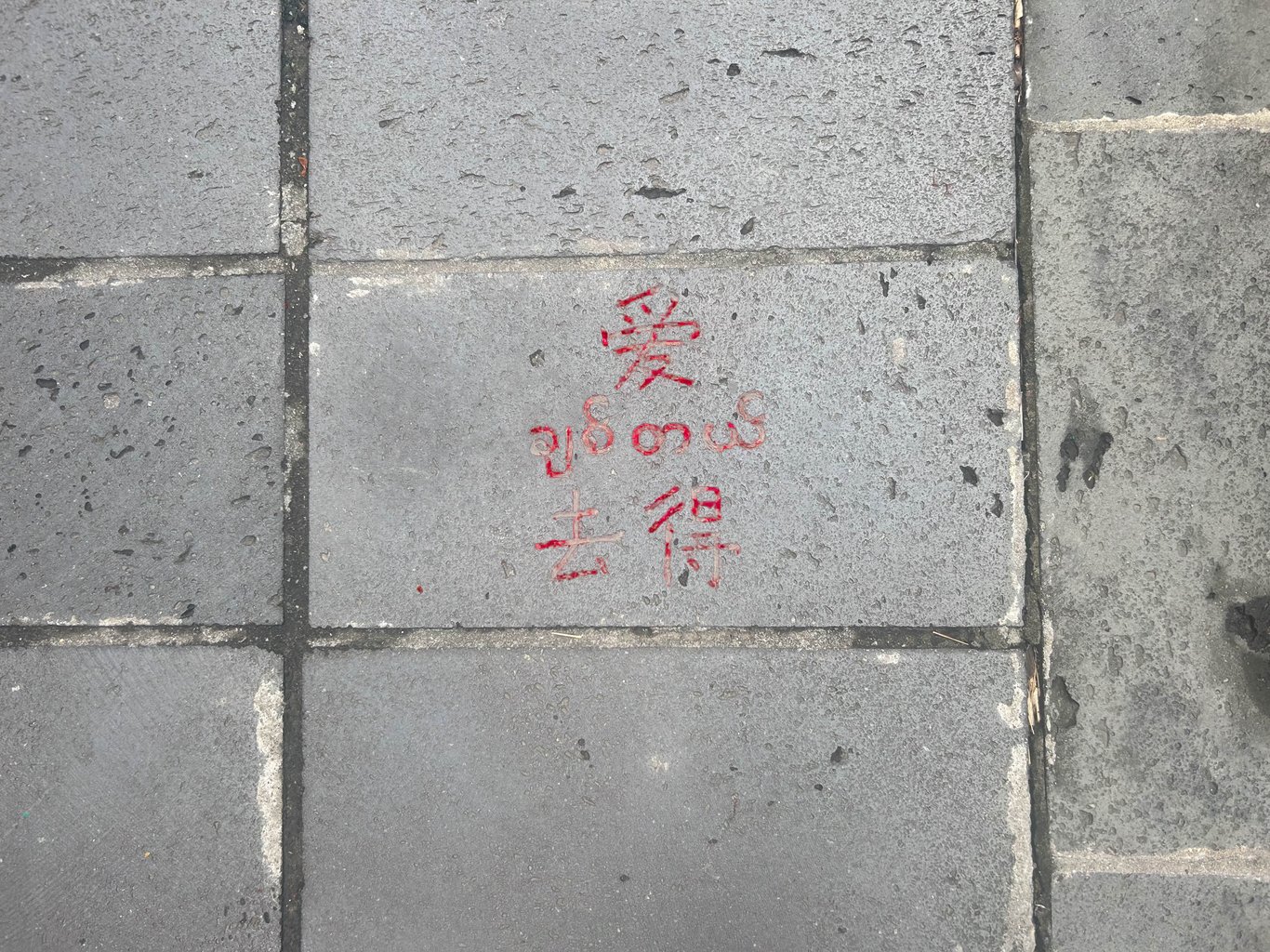

这座“清真寺”没有任何伊斯兰教特征,而是由两个规规矩矩的白色长方体组成。其中一座的外墙上,写着

认同伟大祖国 / 认同中华民族 / 认同中华文化 / 认同中国共产党 / 认同中国特色社会主义

几十年的漂泊最终落脚于此。但是我想,这里很可能也不是终点。

三、从缅甸农村,到瑞丽城边村

根据联合国开发计划署的《人类发展报告》(Human Development Report),缅甸是世界上贫富差距最大的国家之一。这种贫富差距,也蔓延到了瑞丽。

缅甸《伊洛瓦底报》在2024年3月估计,约有50万缅甸公民在瑞丽务工。其中的绝大多数人,都不像珠宝街上的商人们一般富有。比如胡山,就位于相对贫穷的那一端。

胡山是来自缅北贵概的佤族人,能说母语水平的汉语。按他自己的描述,他家擅长种庄稼,不擅长做生意,所以在老家也属于经济条件很差的家庭。

现在他住在靠近瑞丽江的城边村中,周围随处可见“耕地也在值守/放牛也在放哨”、“镇守边关/视死如归”等标语。第一次见他那天,他坐在床上,双手撑在身后说,他做过“数不清多少份工作”。

其中一份是在2008年前后,他在瑞丽做了差不多六年的树化玉工人,月工资从一两百慢慢涨到了一千二左右。

还有一份是在大概六七年前,他在翡翠产地帕敢当挖翡翠原石的工人。

帕敢这个地点,对所有翡翠商人和顾客来说都不陌生。电商兴起后,有不少短视频博主会在帕敢的矿区当地进行直播,以证明自己拿到的是货真价实的一手货源。在我旅行期间,还经常看到他们以紧张的神色告诉“家人”们,他们刚刚听到了轰隆声,很可能是又有战事发生,因此要先中断一下直播。

矿工们的收入主要是根据石头质量而定的提成,但石头的质量又是由公司内部的人来进行判断。胡山回忆,“挖了差不多两个月后,有一天我们挖出了这么大一块”,他把两个胳膊抬起伸直,“有那么高”,他的手掌离地面大约有一米,“那个‘怪手’”,他指的是挖掘机,“也就勉强能把那块石头装下。”他还补充,“就连石头边缘被磨开的地方,都是翠绿翠绿的。”

矿区管把石头切开看里边的质量叫做“改”,小块石头可以当场“改”,大块的则无法完成。老板对工人们说,如果想知道这块石头实际上值多少钱,可以跟着他一起去“改”,如果不去,就按照他定的价发工资。

然而,没有工人能负担得起跟着去“改”一趟的支出。即使跟着去“改”了,他们也没有能力判断石头的价值。

最后老板给了二十几个工人每人50万缅币,按照2018年的汇率,大约相当于2000多元人民币。尽管这笔收入在当地并不算低,但在整个翡翠市场的产业链中,却几乎成了最廉价的一环。

更何况,挖矿并不安全。在地形复杂的矿区,即使只是一颗小石子从山顶上掉下,也足以砸人致死。拿到2000多元后,这二十几个工人全都决定,再也不跟这个老板干了。

离开矿山后,胡山经一家中介介绍,去往澳门的餐厅做服务员。但刚做了五六个月就赶上新冠疫情,饭店没有了生意,他又回到老家。2024年初,他再次来到瑞丽寻找机会。

这次来到瑞丽,胡山先做了两个月的直播,工作内容是在直播间里扮演缅甸货主,向中国主播推销翡翠。为了符合人们对正宗“老缅”的想象,他要涂上Thanaka,且不能表现出自己中文很好。

直播时,他需要先把货报出可能相当于进价十倍或二十倍的高价,等主播跟他砍价。如果主播砍得太多,他就要表现得生气,还要骂人。这样观众才会相信,买下这块翡翠真是捡了大便宜。

但这份工作不符合他心意的地方在于,和他的信仰有冲突。胡山是基督徒,教义要求他不能说谎,但在直播间里,他不得不撒谎。

于是胡山还是决定,不再做直播,从零起步跟着一位熟悉的姐姐一起卖翡翠原石。

从此,他把在微信朋友圈里发过的那些,他在缅甸农村养过的斗鸡、鸭、鹅、鱼、猪的照片都隐藏了起来。不然,他怕前来挑选石头的“老板”们会看低他。

他每天早晚出两次摊,每次差不多三个小时。顾客们讨价还价的时候,他通常无法自己做主,而是要问人在缅甸的货主。但缅甸的网络信号而时断时续,货主常常无法及时回复。一些本有可能发生的交易,就在这种拖延中不了了之了。

每卖出1000块钱的石头,胡山能得到50块钱的分成。但在我和他认识之后的近三周时间里,他甚至没有赚到一个月500块钱的房租。

胡山所在的夜市靠近瑞丽江,早市的对面是一家很受欢迎的缅甸餐厅。餐厅的第一任老板是缅甸缅族佛教徒,90年代因寻找亲人而来到中国边境,并留了下来。

在餐厅里,我见到过珠宝街上一位商人的儿子,接待据称在瑞丽影响力数一数二的翡翠大佬,听说过卖出500万元的戒指和3000万元的原石。

胡山不属于那个世界。

四、逃离的路线

和胡山闲聊的时候,他总会突然提到,他的家人或朋友已经两三天没回复消息了,他们不知道是只是信号不好,还是已经在战争中去世。

这也是我在瑞丽遇到的几乎所有缅甸人共同的担忧。

2021年2月1日上午,缅甸军方通过政变推翻了缅甸民选政府,组建了军政府。部分示威者开始在缅甸农村地区组成部队,进行武装抵抗。缅甸内战自此开始,并持续至今。

2023年10月27日,以缅甸民族民主同盟军为首的“三兄弟联盟”,宣布对腊戍、贵概等地的缅甸军政府武装部队,发动协同攻击。

如果不来瑞丽,胡山说,他很可能会被缅甸民族民主同盟军抓去当兵。尽管他也希望能打倒军政府,但他还是不想参与杀戮。

许多人都在和胡山差不多同时期的2024年3月进入瑞丽。据《财新》报道,在那段时间,缅甸一侧排队领取入境预约号的队伍绵延数公里。

但不幸的是,与那次瑞丽的难民潮几乎同时的,还有瑞丽对缅甸人的清退。

自缅甸内战以来,受缅甸军政府曾暂停发放护照,或对护照持有者加收税款等因素影响,持护照从中国内地来到瑞丽并不容易。大部分缅甸人都是通过另外两种证件,从瑞丽口岸进入中国。

一种是面向边民的《缅甸与中国边界通行证》(也称“红书”),持有者有资格长期在中国瑞丽生活和工作;另一种是面向全缅甸公民的《缅甸联邦临时边界通行卡》(也称“蓝卡”),允许停留7天6夜,不允许工作。

由于“红书”的申请条件更苛刻,许多缅甸人都是持“蓝卡”入境后,长期“黑”在瑞丽打工。但一旦被查到,则可能会被遣送出境,并在一年到五年内不准再入境中国。

从大概二三月开始,瑞丽市开始了新一轮的大范围清查。缅甸人大多皮肤较黑,容易辨别,因此警察常常直接在路上拦人检查,许多人因此取消了包括广场舞、婚礼等在内的“非必要”出行。在两点一线的上下班路上,他们也尽量改掉穿拖鞋的习惯,因为这也是缅甸人的典型特征。

瑞丽最大的翡翠直播基地“样样好”里有100余个直播间、4000余个直播米柜座。但在我去的时候,几乎没有直播间亮起灯,也至少有1/3的米柜未被租出去,人们说,现在“样样好”里的缅甸人已经比三个月前少了至少一半。

缅餐厅的菜单上开始出现大量灰色,因为厨师被遣返回了缅甸。有还未被遣返的缅甸人,曾被房东以“小心我去举报你”为由不按约定数额退房租。不要主动问别人以什么证件来到瑞丽,成了我慢慢摸索出来的一种社交礼仪。

以往的道路越来越受阻以后,也有一些人在探索另外的路径——比如跨国婚姻。

有一天我跟随一位来自缅甸腊戍的90后中文老师曾老师,去旁听他上课。在我认识的缅甸人中,曾老师是最具有知识分子气质的——他不仅在中文和缅语上都能说会写,还曾在四个国家和地区生活,对七种语言有不同程度的熟悉,以及有唱歌、跳舞、弹琴、写诗等爱好。

上课前,曾老师告诉我,他的学生们基本都是已经或即将嫁到中国来的缅甸女性,为了和使馆人员沟通办签证而学习中文。

时间到了,学生们嬉笑打闹着走进教室。她们大多20岁左右,有些人会烫发、染发、做美甲,没有人涂Thanaka。曾老师用缅语对同学们说了一些话后,所有人齐声对我说,“你——好——!”我赶紧回礼,“鸣个喇叭!”(缅语中“你好”的意思)

曾老师的课堂上笑声不断,感受不到任何沉闷。在以实用为导向的课堂中,学生们只学拼音,不学识字。在做对话练习时,曾老师问学生们,“你老公做什么工作?”学生们齐声回答,“做买卖!”“什么买卖?”“服装!”“你结婚以后打算做什么工作?”“听老公安排!”“你们怎么认识的?”“抖音聊天!”

中国男性与缅甸女性结婚的情况,在边境上并不少见。这些缅甸女性中,有些是被欺骗并贩卖到中国,有些是与中国男性自愿结合。但两种情况背后的主要驱动因素,都是缅甸在经济和政治上的不稳定,以及中国在计划生育和重男轻女的共同影响下,所形成的大量单身男性群体。

即使是自愿与中国男性结合,缅甸女性因在中国境内无法独立获得合法的居留身份、少有亲人、语言能力低等原因,也多处于关系中的弱势地位。纪录片导演郭玥涵曾长期跟拍的一位在18岁时嫁到中国的缅甸女性,就曾因农活做得不好而被丈夫指责,“死老缅,我不要你了”。

只不过,在战争的背景下,结婚似乎已经是不错的选择。在课堂以外,曾老师也不知道她们真实的老公做什么工作,和她们怎么认识,或者她们未来在中国的生活会如何。但从课堂上来看,她们是我在瑞丽见过的、神态最放松的缅甸人。

五、一次爱国主义出游

在我离开瑞丽前两天,一个自称“刘哥”的人,提出要开车带我和一位朋友,去“畹町博物馆”看看。

我很感谢他的热情,因为在此前,我已经尝试过按照地图上的指示坐公交去畹町,却被告知这唯一一辆每天4班往返于瑞丽市区和畹町镇之间的公交车,已在疫情期间因发不起司机的工资而停运。现在大家普遍的往来方式是拼面包车,但因为缅甸人被大量清退,连面包车也很难拼了。

刘哥现在近五十岁,在缅甸时,曾是一家中文学校的校长。2019年从缅甸回到中国后不再教书,从零开始学习装修电焊。如今月收入少时两三千,最多也不会超过六七千。

畹町镇位于瑞丽市东北部,与缅甸九谷市隔河相望,有着国家一级口岸畹町口岸。口岸处有一座畹町桥,始自昆明的滇缅公路正是经此桥过畹町河出境,直达缅甸仰光。1956年12月15日,周恩来与缅甸总理吴巴瑞在畹町桥头举行了欢迎仪式。

实际上,大家原以为的那座“畹町博物馆”,全名叫做“南洋华侨机工回国抗日纪念馆”,是一个“全国爱国主义教育示范基地“。

但不论是在博物馆里的地图前,还是外面的山路旁、水库边,刘哥等人更热衷于向我们介绍的,都不是这些爱中国主义教育,而是位于山脊背后的,他们的老家,他们朋友的老家,以及现在正在交战的地点——棒赛、贵概、腊戍等。

但同行的范哥却对此还不满足。他说,博物馆里能看到的更多是意识形态的东西,所以接下来还要带我们去看看真正的底层人民生活。

范哥是介绍我认识刘哥和胡山的人,今年45岁,来自江苏。他现在自发运营着一个常常发布中缅边境附近生活信息的自媒体,信息的内容包括但不限于:战争动态、招工和租房广告、征婚启事、失踪人口求助和死尸认领。

他告诉我,早年间他曾在江苏的缝纫机厂里打过工,工厂因效益不好倒闭后,便跟着一位厂里的一位兄弟去了他的老家保山,又辗转仰光、腊戍,在腊戍、木姐等地教了几年中文。其中的一段时间就是在刘哥的学校里。

因为疫情和战争,缅甸的中文学校很多都开不下去了。范哥回到中国,辗转几个城市后,来到了朋友较多的瑞丽。刚到瑞丽时,他送过一段时间快递,但因为每天的工作时长长达16个小时,才做了不到两个月就辞职了。

现在他在畹町租了一间房子住,每月150元,但仍然焦虑着生计。他去问了两家服装厂,两家都不要他,因为他年龄大了,也不熟悉电脑。况且,厂子雇一个缅甸人的工资才每月一两千,实在没必要请高价的中国人。

车子开了十多分钟,我们到达了更偏僻的村子里的一户人家,一对行动缓慢的爷爷奶奶把我们迎了进来。但我们坐下后才得知,范哥想带我们见的那个人在一个多月前查出了肾衰竭,没有钱治,现在已经去世。

“一些男性结了婚之后,媳妇因为各种原因跑了,男的就会非常受挫。这样的底层在中国大有人在,但在媒体上却几乎见不到。”范哥如此介绍那位去世的友人。

但其实胡山曾告诉我,那就是范哥自己的故事。他那位“跑了的媳妇”,是位漂亮的缅甸女人。

范哥从未跟我提过,他在缅甸时曾结过婚。从我认识他那天起,他就试图经营一个“潇洒浪子”人设——喜欢闯荡,混过社会,见过英雄,还不愿被婚姻束缚。只不过,漂流两国多地,他仍未逃出的,原来还是对“男人面子”的追求。

旅程结束,我们在下午返回瑞丽。刘哥到底是个教书人,一路上问了我和朋友好几次,这一趟有没有收获,我们连连点头。看得出来,他喜欢我们这两个受过教育的年轻人。他的小孩现在六年级,明明有条件继续上学,却已经不想上了。他也是基督徒,因此常常向上帝祷告,希望上帝能够改变他的儿子。

即将分别的时候,刘哥语重心长地跟我说,“你呀,以后如果有了什么大的困难,”他停顿了一会,然后继续说了下去——“你也可以对上帝祷告的,你也是有上帝的样子的。”

六、“缅甸要下雨了”

那次旅行中,有一天我曾以想看房为由,登上了一个边境村子里的、五层公寓的房顶。从房顶能看到瑞丽江,江边的带电铁网多达四层,野草的高度已经没过了被夹在中间的平房。

我问房东那些平房是用来做什么的,他说是以前的饭店。“铁网马上就会拆掉了,再不拆经济就垮了。”他补充。

但这并没有像他预测的那样发生。

离开瑞丽两周后,我听说那位带胡山一起做原石生意的姐姐,因为介绍别人偷渡,且对方在边境附近失踪,而被警方抓获,批准逮捕。我也得知那位“刘哥”曾告诉我的姓氏是假的,国籍也是假的。

又过了几个月,胡山回到了他在缅甸的老家。出于礼貌,我没有问是什么原因。

时间长了以后,我很少再和他们联系。我重新开始通过媒体了解瑞丽,发现瑞丽的清退仍然在一波又一波地反复到来。

回忆起在瑞丽认识的朋友们时,我在内心给他们的分类,通常都是“离开的”、“留下的”和“归来的”。因为似乎所有人都不可避免地处于流动或流亡之中,要随时适应新的形势变化。

在媒体上,头条新闻已经过去,瑞丽的生活归于平淡。但在真实的生活中,人们却好像时时刻刻都处于暴风雨的前夜。

那位房东不是瑞丽本地人,因此对缅甸一侧的生活,他也不甚了解。但是,“缅甸要下雨了”,他看着对岸山坡上缓缓爬行的云朵对我说。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐