哀悼

我們所有人都是如此壯烈,在自己的哀悼鋪天蓋地席捲之前。

因紐特人認為死亡是在存在感消亡之後才結束。意味著,生之人會乘載亡靈的記憶留存下去,因此被「感覺不到」才算是等同死亡的經驗。他們關心的死亡意義並非單指物理上是否「存活下來」,而是在他人生命中有位置、有回響。也就是說,即使軀體停止運作,消逝之人還是會以記憶的姿態在社會制度與親友視角中「活著」,換言之,若與社會脫離或消失在他人記憶中,即是脫離了「存在」的狀態。

若以此看待我們自身,誰不是持續地在他人記憶中被遺忘而死亡、在斷裂的日常中死亡,而我們都試圖在哀悼中重新感受自己與他人的存在。

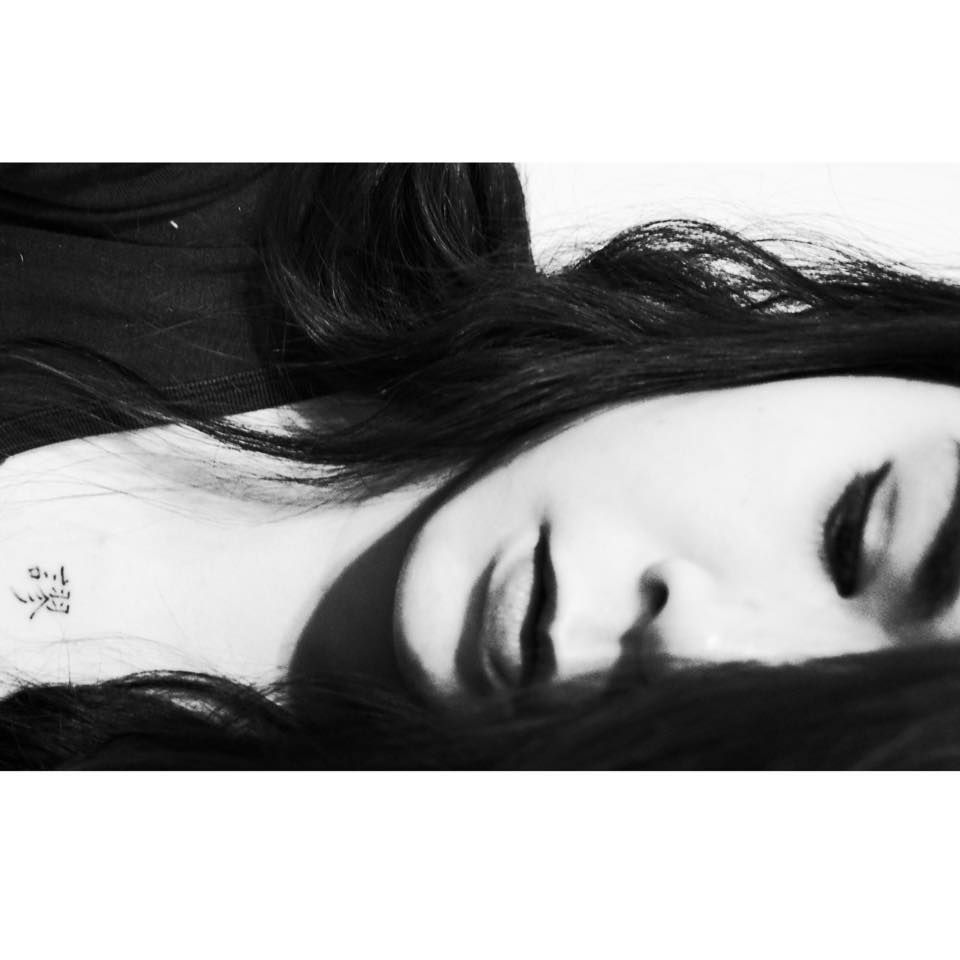

哀悼是一個對想像主體說再見的過程,那對象其實並非真正的實體,充其量不過就是我們的片面成像。存在的過程,其實也只是我們與那焦點在場之時的共度日常。

這真是件浪漫同時殘酷的事情。

如果沒人知曉我們的存在,那我們還算存在嗎?或,倘若亡靈霸佔生者的人生與記憶,那他還算消殞嗎?我們哀悼的是自我世界秩序的崩塌、結構的喪失,與慣常的斷裂。有時候,哀悼也成為一種記憶的政治。哀悼成為了生者佔有亡靈的手段,那佔有是僅存曾經在場的事實。如同觀看一張照片,鐵錚錚地證明了存在的曾經,即便是片面的、殘缺的,都是這世上僅剩的證明,必須深刻進記憶與肌理中。哀悼之路,看似是照護與復原,但也可能是正反辨明存在的孤獨煉獄。

我們哀悼的或許從頭到尾都是幻象啊。然而在全世界的哀悼當中,誰不是私密地認為自己的哀悼最悲壯最偉大。在日日夜夜所有悲劇發生的當下,卻只有個人的悲劇具備最濃烈最豔麗最鮮明的色彩。我們狡猾地帶著這個驕傲,行過蜿蜿蜒蜒的地獄。

我慢慢明白,哀悼是個接受存在逐漸消亡的路程。這路上我們帶著亡靈前行,所以誰也不曾逝去;就如同彼此想像中的我們,真正意義上的誰也不曾存在。或許我們能夠擁有的,都是一個一個散落的此刻而已。

只是我至今,還是沒有學會如何好好地哀悼。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!