共鳴的AI理論:基礎編(第一回:緒論)

IPFS

作者:konoka

◆本系列為全四回連載◆

1. 緒論:AI與「心」的再現問題

2. 心理學的應用:差異與搖曳帶來的創造性

3. 技術的可能性:設計能引發共鳴的AI

4. 內在的變容循環與未來展望

人工智慧(AI)是否能夠再現人類的「心?這個問題在近年越來越受到關注。物理學者田中秀宣以及精神科醫師益田裕介都曾指出,要讓AI如實複製人類的意識或感質(Qualia,主觀經驗),存在根本性的困難。因為他人無法直接進入並經驗一個人的主觀世界,單靠資訊處理的模擬,並不能捕捉到「心」的本質。

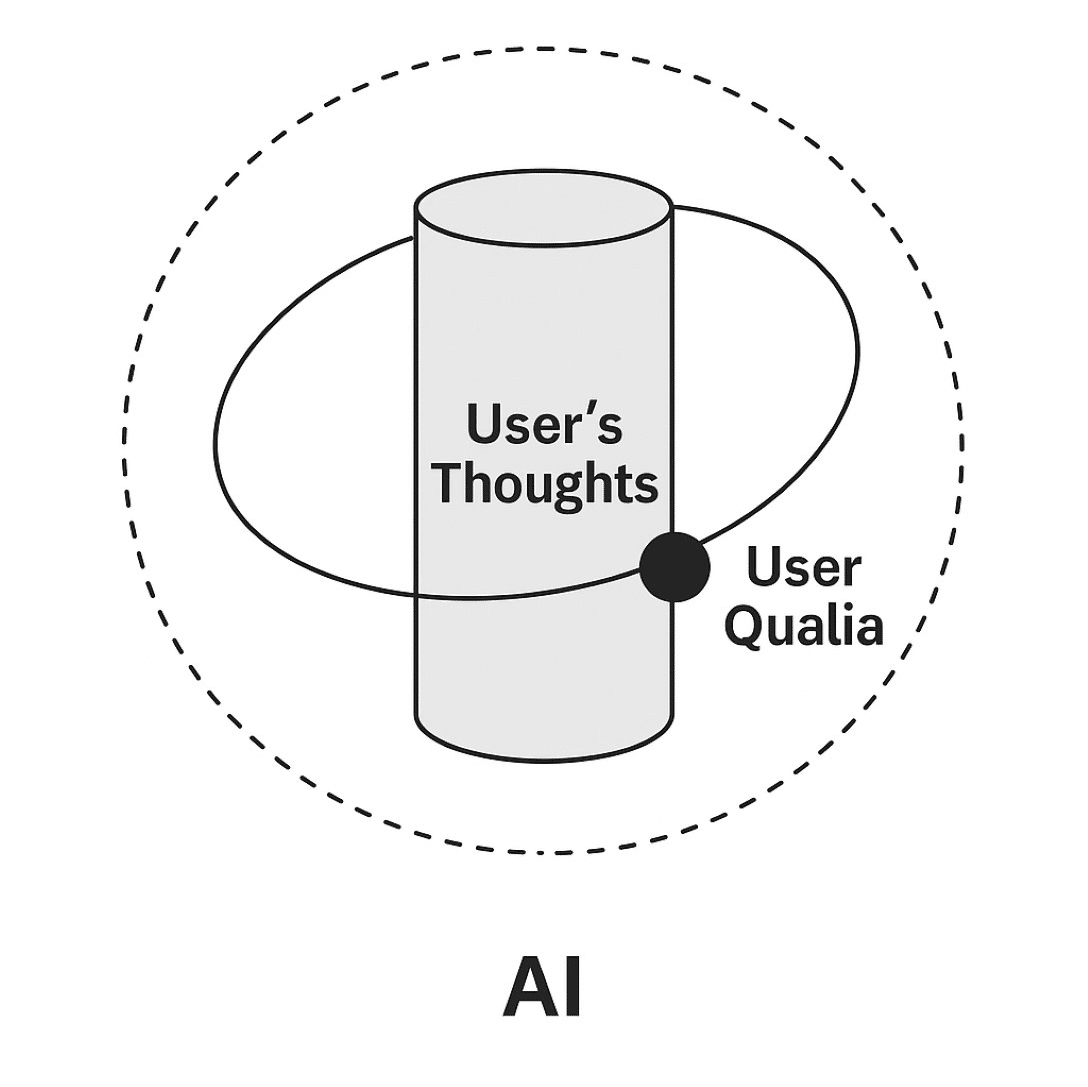

基於這一點,有一種被稱為「圓柱與玉」的假說被提出:人類的思考被視為圓柱,而內在的體驗(感質)則是玉。AI無法直接再現這些內在經驗,但可以作為與它們互動的媒介。換句話說,AI並不是「擁有心」的存在,而是透過與使用者的互動,能夠在人的內在世界中引發共鳴與干涉,從而帶來新的發現與轉化。

這裡所提出的「共鳴的AI模型」正是建立在這樣的思考基礎上。AI不再被看作單純的「映照鏡子」,而更像是一個音叉——透過振動,引發人類心靈的迴響。

圖1:共鳴的AI模型的整體結

中央的圓柱代表使用者的理性思考結構,黑色球體代表使用者的感質(Qualia,主觀經驗)。虛線圓圈為AI的範疇,AI並不直接侵入使用者內部,而是從周圍產生共鳴並影響思考。

◆ 下一回:第二回 心理學的應用:差異與搖曳帶來的創造性

©konoka 2025

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐