银幕上的女性情欲|女性堕胎时|beU Official

原文于2025年4月发表于beU Official,标题《女性堕胎时》。编辑:Z。微信公众号阅读链接:https://mp.weixin.qq.com/s/j_ZcyjDv72IiQc3fC_bd5A

我第一次知道“堕胎”,是读初中时在县城电影院看倪妮主演的电影《匆匆那年》。印象中那是一部很俗套的青春片,不过她捂着肚子扶着冰冷的墙壁走出医院的场景却一直深根在我心中。好痛,那个感觉就是我的子宫好痛。

但当时的我对子宫的构造一无所知,更别说怀孕、避孕、流产这些生理和身体知识了。我只是能够很直接地感受到,同为女人的我的身体也在银幕上被剐蹭清理了一遍。

后来我看到好多影视剧里都有女性流产的桥段,但无不狗血,轻蔑地架空了在场的女性身体。我想,这种能触达女性观众感官的、共通的痛,总是在被一种虚假的受虐的青春故事玩弄。但我们还理应知道更多。例如除了疼痛和衣服上的一滩血,她究竟在面临什么?具体会遭遇什么?

直到我看到下面这些关于堕胎权利的电影,才重新填补了我对这一切的认识。

01 系统性的孤独

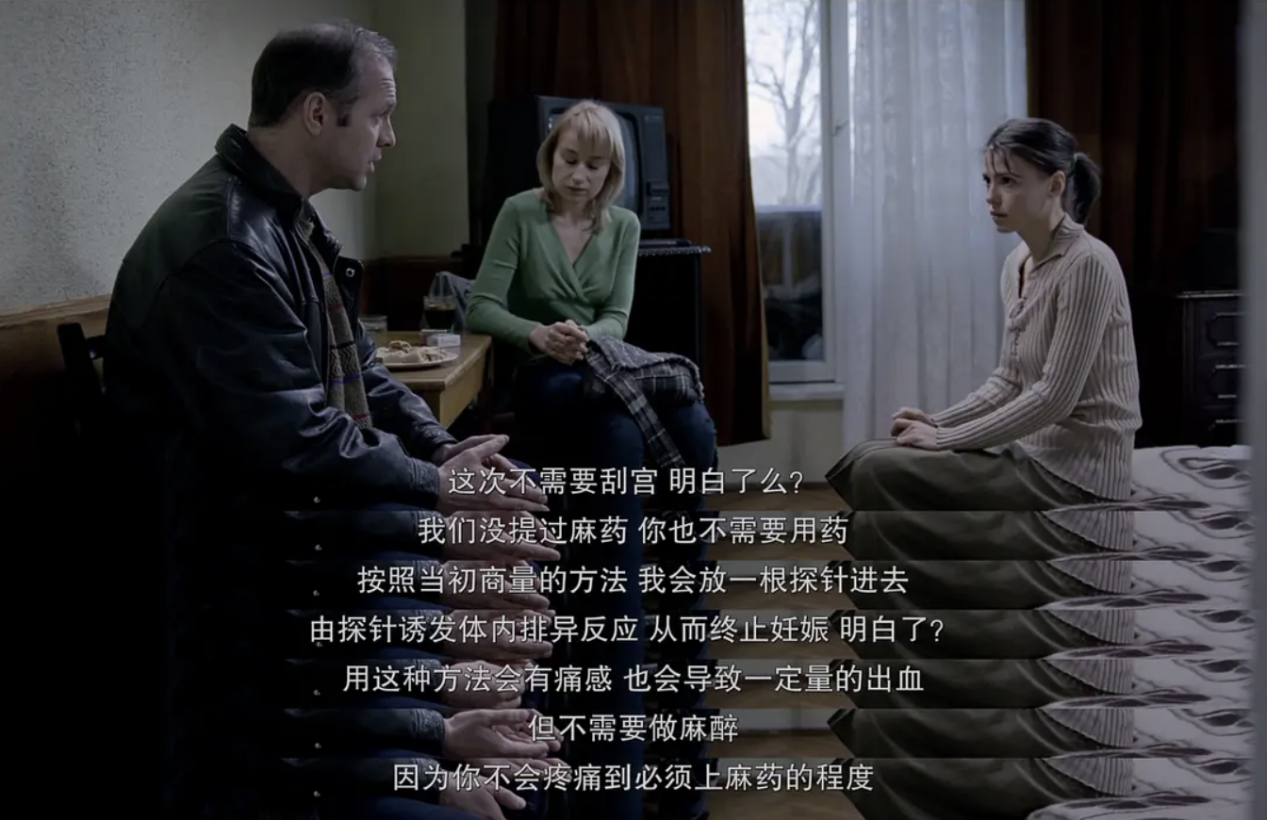

罗马尼亚导演克里斯蒂安·蒙吉的《四月三周两天》曾冷峻地讲述了一个完整的堕胎故事。

电影设定在1987年的罗马尼亚,独裁者齐奥塞斯库禁止堕胎和避孕,生育成为一种国家义务。严密的政策催生了地下堕胎产业,女人们不得不在肮脏简陋的旅馆房间或地下诊所接受非法手术,甚至面临死亡威胁。

电影中加比塔的遭遇正是这一现实的缩影。需要堕胎的她,在大学室友欧蒂莉亚的帮助下找到了一位地下医生。但手术并未能如想象中那样顺利开启。

因恐惧和缺乏经验,加比塔曾谎报孕期,这也让发现胎儿超过四个月(意味着更重的堕胎罪)的医生展开了性勒索——他要求两个女孩以身体支付部分费用。

在生育被国家管控的语境下,女性身体成为男性同盟共同支配的“资源”。

简陋的房间、冷感的灯光、单薄的床单,物理空间的压抑映射出堕胎手术条件的危险。没有专业器械、没有消毒措施,连基本的生理安全都无法保障。 而从筹备堕胎到实施手术,电影始终笼罩在“时间不够”的压迫中。片名“四月三周两天”精确计算胎儿存在的时间,而在等待堕胎完毕中穿插的不安饭局则是更具像化的焦虑显影。

似乎女性必须争分夺秒隐藏一切“不道德”行为,否则将面临更严酷的惩罚。就像互联网上那些讲述自己堕胎经历的女孩,评论区总伴随着对她们的荡妇羞辱。

堕胎完成后,加比塔虚弱地躺在床上。欧蒂莉亚带着“胎儿”走向暗夜,镜头跟随她穿过昏暗的楼道和空旷的大街。然后无声地,处理了这个“不合规”的生理残余,也处理了“不必要”的自由意志。

据统计,全球每年7300万例堕胎中有45%属于不安全堕胎,导致每年约7万名女性死亡,另有 500万人因并发症致残。在禁止或严格限制堕胎的国家,贫困女性因无法负担跨国堕胎费用或地下诊所风险,死亡率是合法化国家的10倍以上。在那个影片所表现的时代,罗马尼亚就有50万女性因非法堕胎死亡。这就是将女性束缚于传统性别角色,限制其教育、职业发展和社会参与自由的极致体现。

当国家暴力渗透到最私密的生育领域时,个体的一切选择都成为系统压迫的注脚。在一个个具体的情境中,面临堕胎的女性往往无所凭靠。就像片中的加比塔和欧蒂莉亚,她们一边对医疗知识、身体风险和未来命运都知之甚少,一边承受着顽固的道德压力和随机发生的性剥削。在这样的极端的境地里,她们和自己的身体一起面对着社会性的孤立无援。

02 创伤考古

事实上,涉及堕胎权的电影并不在少数。近些年,随着全球堕胎权利的博弈与争论日益加剧,也有更多从女性内视角出发探讨该问题的作品问世。例如,法国导演奥黛丽·迪万的《正发生》和格鲁吉亚导演迪亚·库伦贝加什维利的《四月》,都聚焦于国家控制下女性堕胎的困境,并着重用身临其境的视听氛围营造,让观众感受一种眩晕与压抑的处境。

一方面,女性堕胎的叙事是对极权压迫的象征性表达。另一方面,其中的情绪建构也深藏着一种女性独有的、难以言说的生命创痛。

在这系列作品中,《从不,很少,有时,总是》是特别的。它打开了女性堕胎的“前史”。导演伊丽莎·希特曼用极其简单的叙述,将女性身体自主权这个宏大命题,具象化为两个少女穿越宾夕法尼亚山脉的72小时旅程。

Autumn,一名来自美国宾夕法尼亚州的少女,发现自己怀孕后,尝试去宾州小镇妇产科诊所堕胎,但这一行为并不被允许。后来,她又尝试了几种自我堕胎的方法,服药、击打腹部……都没有成功。察觉到Autumn异常状况的姐姐Skyla,决心陪伴她前往纽约进行堕胎。

她们一路拖拽着大号行李箱辗转,就如同“怀孕-堕胎”的压力正重重地压在每一个女人身上。影片中那些被切割成碎片的时间与空间,构成了后罗伊时代美国女性身体自由的新型牢笼。但这趟旅程又是那么平静,就像青春期的一次逃学,让我们得以在两个女孩的行走中看见创伤的日常形态。

几经辗转,Autumn在手术前接受的社工例行询问:“我可能会问到一些比较私密的问题,你只需要回答:从不、很少、有时、总是。”四个频率副词,每个都在剥开Autumn的心脏。

“在过去的一年,你的性伴侣曾拒绝使用安全套?”

“你的性伴侣曾阻止你避孕或企图违背你的意愿让你怀孕?

“你的性伴侣曾威胁或恐吓你?”

“你的伴侣是否对你进行身体暴力?”

“现在有人伤害你吗?”

“你的性伴侣曾在你不愿意的情况下试图和你发生性关系?”

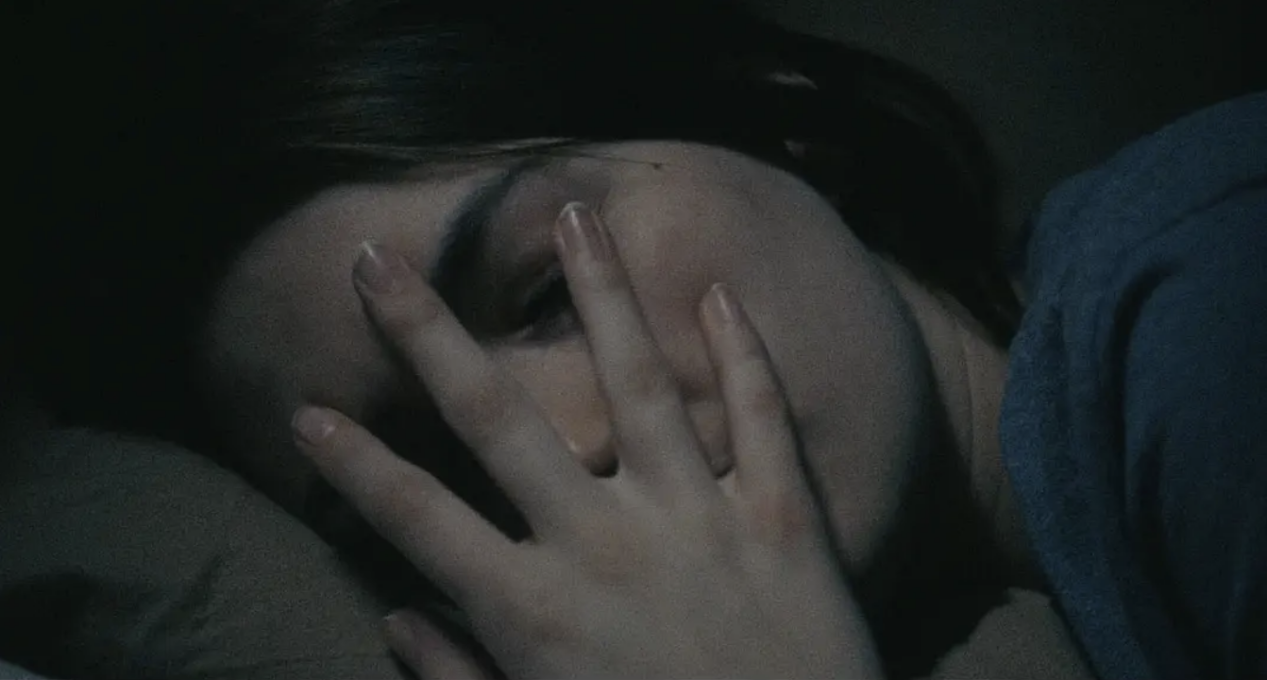

这些问题在银幕外无数女性形成共振,被迫面对了集体记忆中的暗伤。当Autumn在诊所用气声说出“有时”时,我们听见的是千万女性被噤声的呐喊。

在这场创伤考古中,“从不,很少,有时,总是”不仅是答案的选项,更是丈量女性生存境遇的标尺。在这段问答的长镜头之中,Autumn的神情从原本的迟滞到犹豫,再到痛苦抽泣。镜头锁定在Autumn的面部特写,我们看见她复杂又难耐的微表情,这构成了比任何控诉更尖锐的证词。

当Autumn开始流泪和崩溃时,社工立刻停止,并提供了电话号码,方便她后续求助。在这里,询问的流程作为一种中立甚至关怀性的存在,尚有可能触发女性的不适,那么维系外部世界运作的种种现实,就都可能将女性卷入负面感受的漩涡。

创伤是整体的。影片用很短的时长略过了正式的堕胎情景,却重点描绘了两个女孩路途中被拒绝、被骚扰、被安排等一系列的遭遇。影片特意用手持镜头的摇晃感模拟着难以抚平的创伤轨迹,精准复现了女性被围困在生育压力下的精神淤青。比起系统支持的不足和身体的疼痛,女性心理上所遭受的侵袭,或许更内在,更细微,更不被察觉,不被正名。

正如Autumn堕完胎后,和Skyla一起坐在店铺里吃早饭。她说自己“还好”但是“很累”,“不痛”只是“不适”。这种难以名状的感受,就是弥散性的精神困境外显。至此,她面临的既是堕胎的不易,也更是解除异常状态的艰难。

所以,当那些青春疼痛电影省略堕胎女性的心理感受时,无异是剥夺了她自我的处理空间。一名女性在此刻具体的身心遭遇,不该被以成长叙事主题简化和误用,也不该被浪漫化的青春表达掩盖。

03 额外的障碍

堕胎的代价,除了法律意义上是与非的限制,也深植根于阶级结构之中:可获得性、安全性、后果承受力,这些全都和一个女性所处的社会经济地位紧密相连。

阿方索·卡隆的《罗马》以1970年代的墨西哥城为背景,在女佣克莱奥“意外”怀孕又别无他法最后生下死婴的支线里,带到了底层女性在医疗支持极度匮乏的环境里,面临的社会阶级压迫的延续。

根据世界卫生组织报告,在堕胎合法但医疗资源市场化的国家,低收入女性也会因支付不起私立诊所费用,被迫选择公立医院,但平均等待时长超过了孕早期堕胎窗口期。反映了医疗资源分配不均可能导致的结构性暴力问题。

这种对女性生育自主权系统性的排斥往往穿着关怀的外衣。在日本,在99%以上的堕胎案例中,堕胎的原因是“为了保护妇女的健康”;这一比例在1975年至1995年期间保持不变。日本堕胎法规定,如果怀孕是强奸的结果,或者由于身体或经济原因继续怀孕会危及母亲的健康,经批准的医生才可以对妇女实施堕胎。而妇女已婚堕胎也需要得到其配偶的同意,所以如果她的婚姻破裂或遭受虐待,这就成了无稽之谈。在经济方面,日本的保险也不涵盖堕胎,手术堕胎的费用大约在10万至20万日元之间,堕胎药和医疗咨询的总费用约为10万日元,是一笔额外的经济负担。

英国NHS系统中,1/3的医院因“宗教伦理”拒绝提供堕胎转介。在堕胎全面合法化的荷兰,移民女性因语言障碍误服错误剂量堕胎药的比例仍是本土女性的数倍。还有部分地区要求女性在堕胎前接受“心理咨询”,但咨询点覆盖率却有不足。这些看似中立的程序,实则构成了堕胎途中的“自证”的重重障碍。

所谓“自由选择”从来都充满了制约。从预约手术时雇主拒绝批假,到药流后买不到止痛药;从农村少女打不通生殖健康热线,到跨性别者被妇科诊所拒之门外;从医疗机构缺乏对女性隐私的保护,到全社会固守贞洁观的刻板偏见——这些散落在系统缝隙间的玻璃碴,最终都会扎进女性行走的血肉里。

堕胎引起的身体创伤、道德压力、心灵剥削与卫生问题,也从来都不仅仅属于非法堕胎地区的女性,而几乎关于所有女性。我们不应再省略这些,也不应该让它成为黑箱。

值得关注的是,关于堕胎的电影里,孤立无援的女主角获得的唯一支持往往都来自身边的女性同伴。无论是《四月三周两天》还是《从不,很少,有时,总是》,面临堕胎的女主角都是在女性友人的帮助下完成了这个“不可能”的举动。20世纪60年代末至70年代初,美国芝加哥一个地下女性互助组织,以“珍妮热线”(Jane Collective)为代号,为无法合法堕胎的女性提供安全、低成本的堕胎咨询和服务。她们组织成员自行学习堕胎技术,将费用从500美元降至100美元以下,为贫困女性免费服务。在今天,也有女性通过跨境医疗、药物邮寄等方式争取安全堕胎,延续“珍妮热线”的精神。

面对生育或不生育的选择,我们只能也正是需要更多联结和互通,携手与互助,获得充分的信息与尊严,进行作为决策主体的抵抗。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!