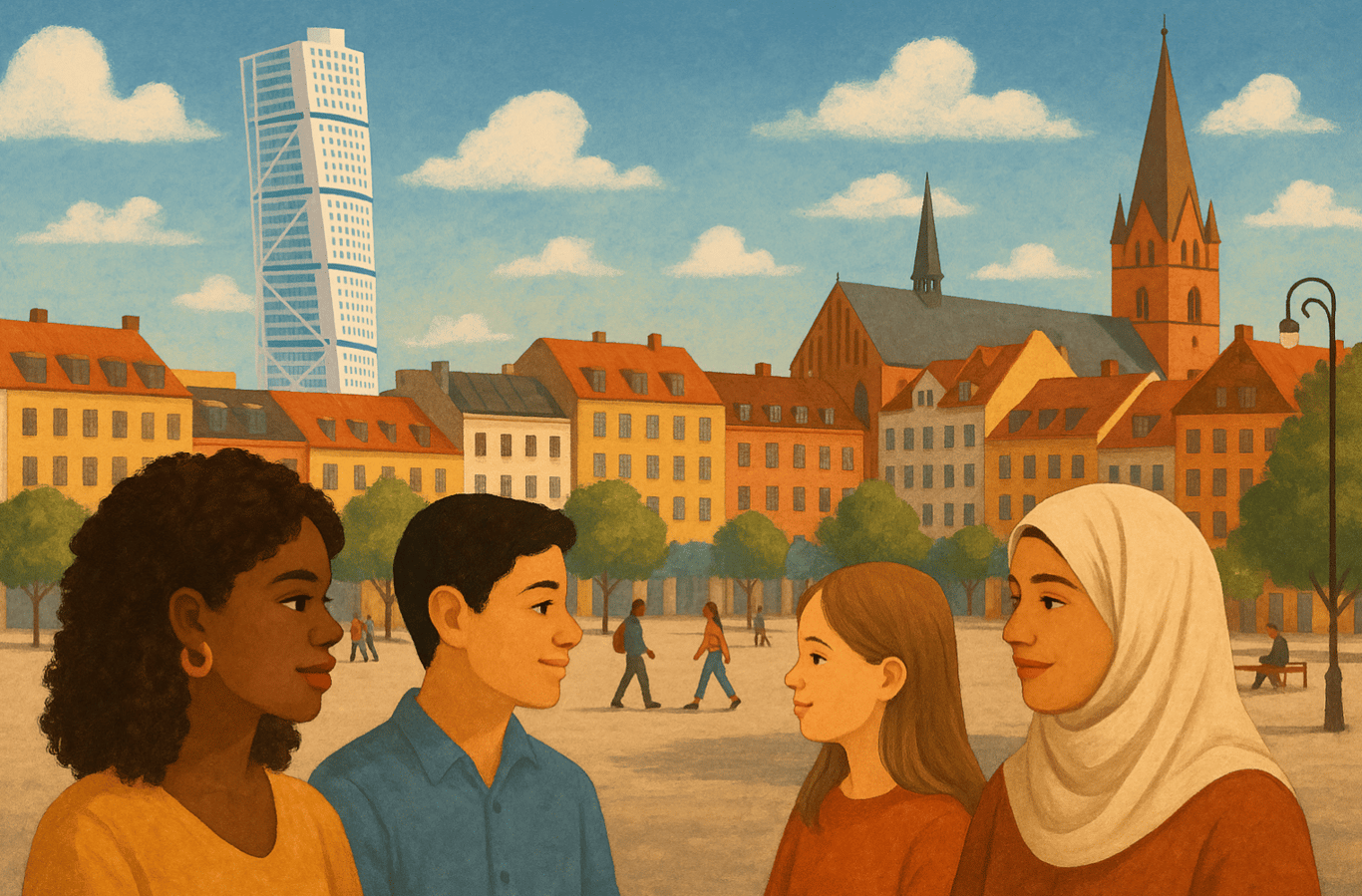

我也可以是我們——移民如何成為瑞典的一部分

1.文化萬華鏡

在所有的瑞典城市裡,我最喜歡的其實是馬爾默,在那裡,有 56% 的人口擁有移民背景。

身邊的朋友看我總是去馬爾默吃喝玩樂,笑著提醒我注意安全。在他們看來那裡好像是一個有點混亂的地方——偶爾我也會看到新聞描述那裡的治安問題。但這都阻止不了我對馬爾默的愛。走在那裡的街道上,我感覺自己充滿了活力。從學校,到青年空間,再到公共圖書館,你都很容易聽到各種各樣的語言,有人輕聲用阿拉伯語講電話,小孩在瑞典語和英語之間自然切換,我還看到過有人在桌角默默翻著從故鄉帶來的書。

這對我一個外來者來說,是巨大的安全感的來源。多種多樣的語言證明我們已經成為了這個社會的一部分,是它日常的組成部分。我愛這裡各種各樣的餐廳,能吃到我愛的非洲菜喝日本料理,買到各種各樣的蔬果。這座城市沒有掩蓋它的複雜性。有時我覺得它像一個繁華的萬華鏡,何種各樣的色彩交相呼應,卻因此生機勃勃。

在我現在居住的小城市,有一個地方同樣給我帶來類似的感受,就是SFI(移民瑞典語課程)的自習大廳。我在那裡認識許多朋友,與他們交換故事、建立友誼。上課之前約幾個朋友一起在大廳裡自習,聊工作聊學習,糾正彼此的發音,聊起家鄉發生了什麼事,喜歡吃什麼菜,最近發生了什麼新聞,偶爾也講八卦,講講哪個同學和哪個同學之間是不是互有好感,然後哈哈大笑。那是我們的小小烏托邦——對我來說「移民」這個冰冷的詞是從這裡變得柔軟而真實的。

今年春天發生了一個讓我極度難過的新聞—— Örebro 的校園槍擊事件,襲擊發生的學校設有SFI 課程。警方強調這不是專門針對移民或成人教育的攻擊,但新聞裡「SFI」三個字的出現,讓我猛的一驚。讓我覺得我們在這裡所經營的微小而珍貴的生活空間,我們所珍愛的地方遭到了破壞,

據統計,如今,瑞典有將近 20% 的人口擁有移民背景。試著想像一下,醫院裡有三分之一的護士和護理助理來自國外;移民支撐起了公共交通和餐飲行業的運轉,一位對我非常友善每次都會向我問好的公交車司機就來自巴基斯坦,在我熟悉的新聞業,也有了越來越多有移民背景的記者,我的一位來自格魯吉亞的學姐就就職於瑞典電視台。許多和我分享經驗的記者朋友都帶著不同國家的語言和經驗——我想像著,幾年之後,他們都會在瑞典的編輯室裡站穩腳跟,在報導社會的同時,也會帶來新的故事。

提到移民兩個字,很多人可能會覺得這些人是外來者,是邊緣,是脆弱的來源。但我會看到另外的事情。移民在瑞典,如今已經成為了社會脈絡的一部分。我看到這個社會如何創造出機會和平台,讓來自不同國家的人們盡可能參與和做出貢獻,有時候是制度,是就業培訓,語言課程和導師計劃,有時候則是在同學、同事和鄰里之間相互積累的信任。

但我有時候也清楚的看到有人嘗試把「移民」變成一個問題、一個標籤,甚至一個威脅,這樣的論調和我所經歷的真實故事形成了鮮明的對比。所有的一切讓我開始想要寫下這篇文章——儘管我不知道有多少人會認真的讀,但我也想要用我的一些觀察,嘗試打破一些這樣的偏見,作為被接納的人,我想用自己的方式,講講我看到的和我愛的社會。

2. 為河流注入新的水

我覺得瑞典是一個充滿豐富色彩的國家。

我是一個喜歡品嚐各種食物的人,那我想從餐桌開始講講。在現在的瑞典,kebab pizza、falafel 和壽司已不再是「外來食物」,而是週末外食清單上的常客。當有人問我在瑞典愛吃什麼時,我的第一反應是亞超裡堆疊的香料,烘焙坊的baklawa,拉美餐館的炸香蕉,甚至fika 的甜點櫃裡,也會出現來自遠方的糕點。我想,這些也都是瑞典的味覺記憶。

至於語言,我和朋友用瑞典語聊天的時候,有時候也會加入幾個土耳其語詞,我們笑著說某個壞蛋是hayvan(土耳其和阿拉伯語裡動物的意思),他們又會回我一個åsna,就是瑞典語裡驢子的意思。我們放聲大笑——小孩子可能學新語言學得更快,我看到過能熟練說三四門語言的小孩,我羨慕他們靈活的思維能力,這一定會帶來新的創造力。

我聽到 Meira Omar 在 Melodifestivalen 舞台上唱出《Hush Hush》,這是我今年最喜歡的一首歌,活力而美好,我總是跟著音樂來回來去的跳,當我追看 《Young Royals》,我看到了另一位 Omar,Omar Rudberg——一位來自委內瑞拉的瑞典青年——飾演劇中核心角色 Simon,好的表演能跨越語言和文化,自然而然的讓我確信移民的臉孔可以成為主流敘事的一部分,像《Flykten till Östermalm》這樣的劇集,開始以螢幕去呈現移民與瑞典社會的矛盾與碰撞,提到瑞典移民局和稅務局的時候,我總是會心一笑。

這個國家開始變的年輕而富有生機,更年輕化也更有韌性了。新的經驗和語言,新的食物、影像、音樂,新的一切,這是我相信瑞典這個社會仍然有很大發展潛力的原因,文化不再是靜止的紀念碑,而是流動的河流,我們這些新來的人給這條河流注入了源源不斷的新水,讓整個國家保持生機。

更重要的,是移民為社會帶來的「韌性」。

我相信擁有多元背景的人在一個社會面臨危機時可以找到更多解決方案。疫情的時候,許多移民社區自發建立起互助網絡,用不同語言傳遞資訊、分發食物,填補了官方系統一時的空白。如果有天當戰爭或地緣政治衝擊供應鏈時,來自不同國家的經驗與連結,那他或許也能成為社會尋找替代方案的資源,多元有時候是現代危機的保險,

3. 隱形的支持網絡

社會如何幫助新來者建立生活,這其實是一個複雜的問題,我想,一切的流動之所以能在瑞典延續下去,不只是因為人們帶來了這些東西,也因為社會在背後搭建了某些框架,讓這些流動不至於斷裂。

在 SFI 的大廳裡,我也常常和大家聊起類似的事情,一位朋友和我講,他要在課後繼續去醫院實習,而另一位做過會計的朋友告訴我,老師建議她申請參加一個「快速通道」的課程,希望能在瑞典重新開始職業生涯。在語言學校裡,我們好像不只學習語言,也在積極尋找通往另一種生活的鑰匙。制度總是被描述的冰冷而聲音,但在日常生活裡,我總對老師耐心糾正發音感到溫暖,學校的職業顧問在我自我懷疑的時候說「試試看吧」,我的面試官會說和我聊天很開心,希望以後我越來越好,我的朋友總是想起自己實習的時候來自同事的笑容。所有微小的善意,都讓政策成了可以被觸碰的東西。

今年,我也報名了一個新聞業的新記者培訓項目,我還不清楚自己能不能成為這個項目的一份子,但是我看到了之前通過這個案例獲得工作崗位的其他移民背景記者的分享,我覺得好幸福。我想到有一天我可能也不再是「客座」的聲音,而同樣成為一個在日常會議中與同事討論標題、爭論用詞、決定什麼樣的故事值得被報導的專業人士。我想到可能性,存在和發展的機會。一位朋友告訴我,還有一些小型的紀錄片工作坊專門培養移民或少數族裔創作者,他們拍攝的故事不華麗,但直白而真實——在那些故事裡我們可以看到一個家庭如何在新城市找到立足之地,少年如何在足球場上交朋友。這些影像往往在社區小型放映會或影展上出現,當觀眾笑著、哭著與那些故事共鳴時,我們大概會意識到,這才是「融入」最深層的意義——我們不只是學習語言去理解彼此,而是透過故事互相照見。

一個人不可能離開群體而獨立存在,那我想,所有的這些其實構成了一個看不見的支撐網絡,有這些的存在,在這裡的人才更有機會立足,成為這個社會的貢獻者之一。如果沒有這些,可能很多人都會被擱置在邊緣,難以建立新生活或是發出聲音,而在這些支持系統的幫助下,許多原本零散的經驗就可能匯聚成力量,成為這個國家新的呼吸。

當然,這也應該是一種提醒。

當我們談論「融入」時,我們總不可避免的覺得融入是單向的事情,一個人靠自己的努力,把自己變成某個社會的一份子。但其實它應當是雙向的。制度、項目負責帶來入口,移民帶來新的故事,經驗和能量。兩者相遇時,文化才能展現出它堅韌的力量。

4. 我也可以是我們

最近,我不斷在想,「我們」這個詞到底意味著什麼。或許不只是最近,這個問題其實伴隨了我很久很久,我總是想,我會在哪裡找到自己的家,我會成為哪個社會的一份子,我能做好我該做的事情嗎?我能給一個社會帶來什麼?

有人覺得「我們」指的是由血緣、國界和語言組成的的共同體。但對我來說,它更像是選擇——選擇在同一片土地上生活、彼此依靠、承擔責任。

我有一次被問到一個有點冒犯意味的問題,「你什麼時候才能真正融入這個社會?」但其實我能理解一點提問之人的用意。對他來說,這樣的問題背後帶有一種假設,假設「我們」是一個早已封閉的集合,外來的人只能努力模仿,直到某一天獲得資格,獲得永久居民資格,公民資格,獲得某個考試的合格認證,但我想說的是另一個真相,難道我沒有融入這個社會嗎?又或者說我們沒有融入這個社會嗎?我們早已經在一起了,在圖書館的大廳,在醫院的病房,在電視螢幕上,在街角的餐館裡,各種背景的我們正在組成這幅圖景。

那我想,在2025年而不是1925年的今天,我們是不是可以能重新定義「我們」,不再把它理解為一種排除,而是理解為一種共生?我也可以是「我們」的一部分。而這個「我們」,並不是一種單一的身份,而是一個正在變化、流動、持續被改寫的共同體。

或許,這就是移民真正帶來的力量:提醒一個社會,它可以不斷更新自己。提醒我們,「我們」這個詞,永遠都還有新的可能。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐