詩與繁衍的想像

母親哭泣/因為孩子哭泣

孩子哭泣/因為遺忘自己/哭泣的理由

《魔術》——徐珮芬

小小的理想國

昨天去聽了佩芬的讀詩會,是一次體感很好的小型座談,一切記錄成了多餘,再如何都無法比擬當天的真實,座談的流程比我想像中的chill ,進到一個小小的理想國度,人工流產議題變成閒話家常,不再羞於講出人工流產幾個字。幾場活動下來,實在很欣賞小樂編輯,她是那樣富有洞察力與聰明努力,法律系出生的她在台上能言善道,看似一片輕鬆,我相信這樣的鬆弛感是建立在背後做了我們難以想像多的功課,才能讓主持流暢的進行甚至讓佩芬超乎平常的分享,我想這就不是偶然,是積累。

詩意的繁衍

陌生人、擱淺(生與死之間的意象),在佩芬解釋前我可能都看不出這兩者的詩意,也從未想到文字他們能夠承載多少維度的意義,有點像現代藝術基於藝術,它們都匯集了古老精華為大成,淬鍊出獨特、更引人遐思的語言——詩。

詩被寫下他就成了生命,作者比喻成孩子,當生下的那一刻任何改動都像一個恐龍家長般,在祈願孩子成為心目中「好」的樣子。

繁衍與犧牲

回到「繁衍」,在社會學當中人有繁衍的需求,繁衍,一般大眾所想的應該就是生小孩,因為生命是有限的,繁衍的需求是為了讓我們的意志繼續在世界上留存。但繁衍其實有很多種型態,像是創作,創作在為社會留下點什麼也是種繁衍機制,所以若把作品比喻成孩子那是十分恰當,從前傳宗接代被視為理所當然的繁衍,也刻板了女性的犧牲與付出,在新的世代繁衍是否有更多可能呢?

「犧牲」,任何事被套上犧牲這詞都這會變得壓抑,有些人可能會解釋他是偉大,犧牲自己成就家庭、成就他人,就我觀察這個詞也更容易出現在女性身上,社會學一直說我們的選擇是在走一條阻力較小的路,所以為什麼犧牲會成為了阻力較小的路?是社會期待著女性為家庭而付出,付出母愛養兒育女,卻沒人教育生育這件事會為女性產生多大的代價,其實就變成了一種資訊不對等的討論,當代女性主義思考的興起,很難讓蒙著眼走過生育、走過教養的女人們接受,那些她們曾經歷的以為無人傾聽的那些痛苦與犧牲其實是有其他選擇的,反對頂客族這樣的行為,或許是將自己的遭遇麻痺,將「生養」看作是種必經之路,「不生養」變成了種對從前所做過的努力與犧牲(母愛)(褒義)的推翻,人生很長,但跟隨者自己大半輩子的思想被一夜傾翻,任誰都很難接受吧。

人生在世,一直以為自己是主角,但其實更像魚群,人的想法一直在隨著自我認同的群體而改變,也像現在的我,這些論述也是摘取之其他作者,經過我的咀嚼而生成的。

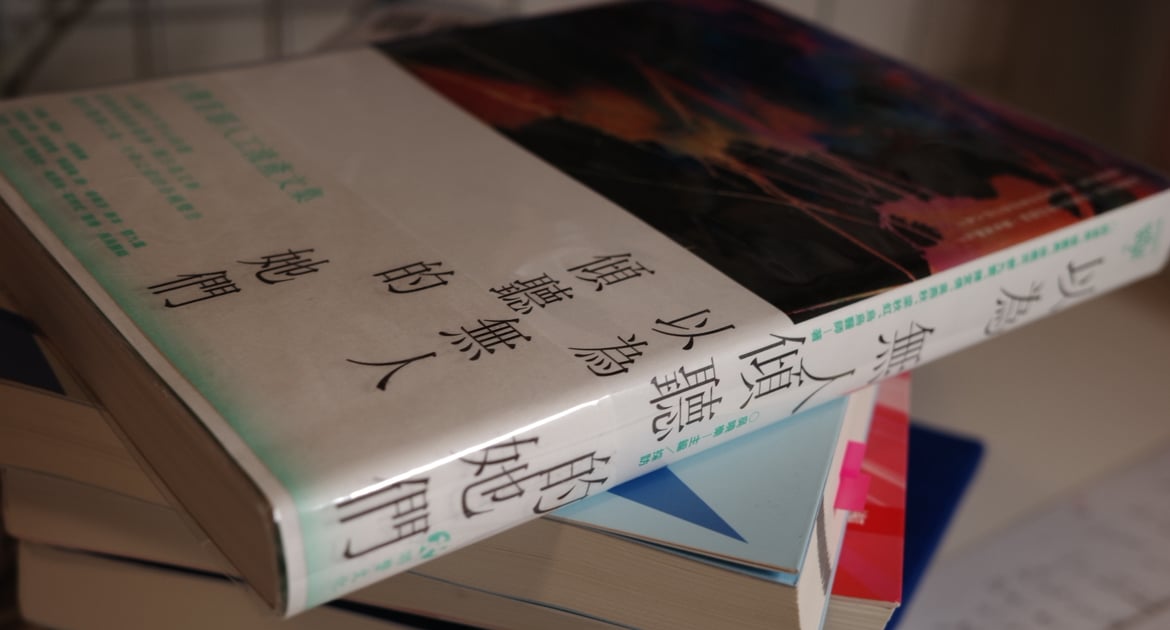

一樣在最後我想支持思考、創造、繁衍,支持共同想像的衝突討論,也推薦大家去看這本綜合小說、詩歌、劇本、採訪、法律、歷史及醫療去談論人工流產的優秀華語著作——《以為無人傾聽的她們》

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!