在十號風球時思考城市

在一座城市最脆弱之際,我們最會記起,城市不獨是讓海量的人各有各生活、各自各生存的場所,也是把所有人連在一起,交織成一個社群的舞台。

「城市並沒什麼不自然的」,如今已是城市研究和地理學裡的老生常談。這句話原本極具啟發性,意指看來「人造」的城市,其實一切盡皆來自大自然,從組成建築和道路的沙石,到流通至每個角落的水與電,無不取之自然世界。

去到近年,再想起這句話,我反而想到,當大型天災降臨城市時,我們也可深切體會到,城市也是自然世界的一部份,大火與水災可一夜間把城市消滅、地震與風暴可摧毀精心組構的基建系統。天災面前,「城市並沒什麼不自然的」。

人類歷史上大部份時間,城市經歷那樣毀天滅地的時刻,都市的破壞與再生,可說是普遍經驗。及至二十世紀,尤其二戰過後,建造技術與物料的精進,讓人開始漸漸把堅固與安穩的城市視作理所當然。

來到廿一世紀,伴隨「人類世」而來的極端氣候,反而讓人們重新加倍記起歷史長河之中,城市的本質,是一個要時刻被守護與修復的共有環境。城市之間除了競爭、比較與差異,不少都共同面對存在與安居的挑戰,山火之於加州、地震之於日本、旱災之於歐洲與非洲城市,成了日常而不再是異常。

在當下,面對災害前後的一切準備與善後,可以是一座城市最核心的生活經驗,災害中的境況,可以是最「代表」一座都市的形象與影像。

在香港,1962年的「溫黛」雖深入民心,但及後半世紀的城市化進程,幾近讓人以為城市已成了不再需要畏懼自然的堡壘,即使2010年的香港電影《歲月神偷》寫當年的颱風,也僅是喚起一種對舊日艱苦日子的情懷。

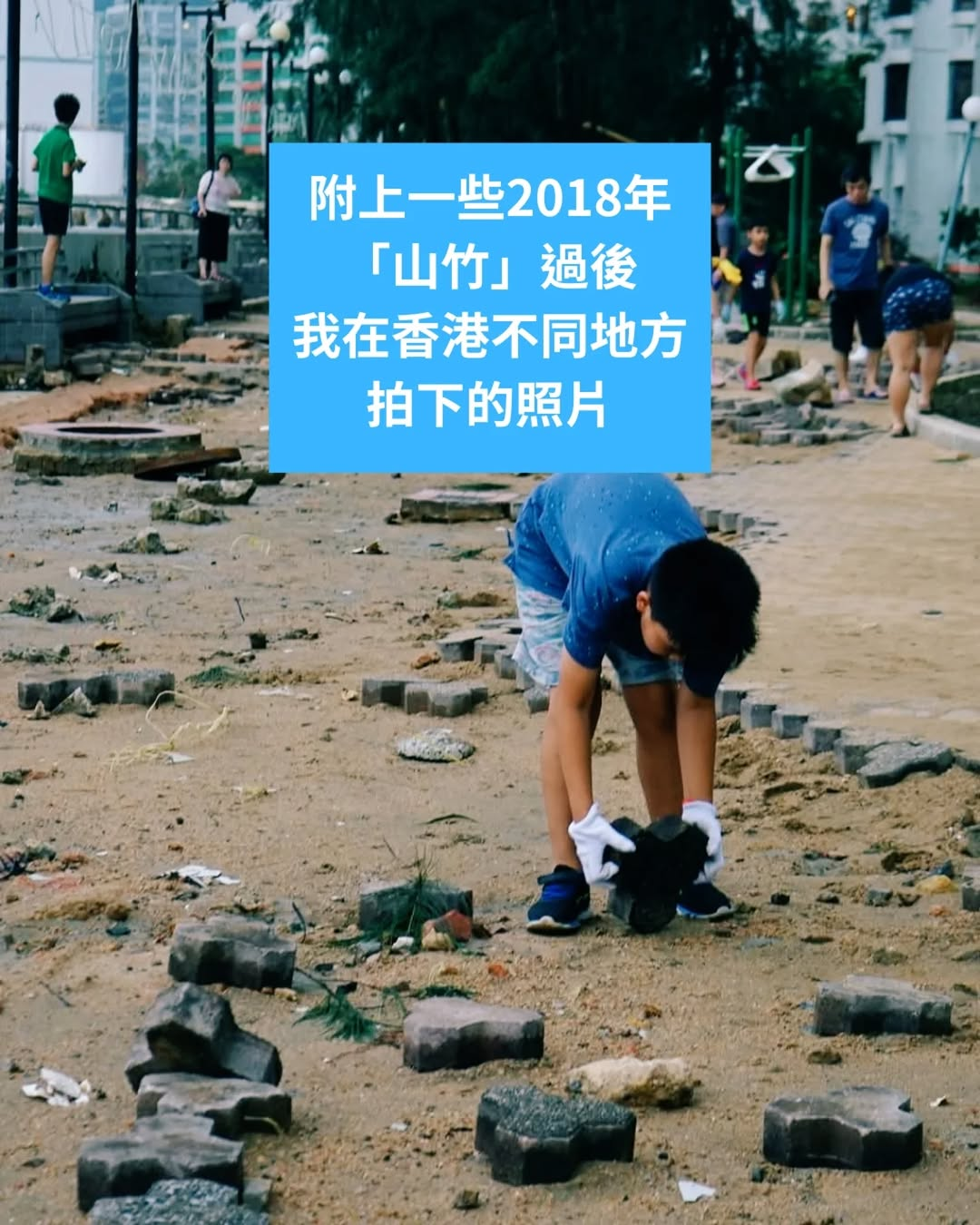

到了近十載,包括「山竹」時刻和幾場數百年一遇的大雨,始讓大家重新接通往昔城市的本質:它可以是脆弱的,這種脆弱的本質,甚至是我們改造和建設城市時最先要考慮的,同時,如果要它變得不那麼脆弱,不只關乎建設,也關乎居住在此的人,作為一個集體,在災害前後如何共同回應與行動。

自然災害當然困擾人,但也是為數不多的時刻,人們會真切地記得,我們的生活互為連繫,而且希冀彼此都可在此過著安穩和有尊嚴的生活。這也是城市易被忘記的另一種本質。

也因此在這些時刻,我們會難得地加倍關顧加班是否必要、是否有人被不必要地剝削、他人是否安全、人對社會的責任、甚至城市為誰而建、為什麼而建等,一些其實很重要但在日常難以被探問的問題。

在這些時刻,除了見到人與人在此共同生活,也見到動物、植物、場所都交織在一起。城市「人為」地造就了各種人與事物被聚合在一起,他們分擔彼此的命運,人們心底裡有協調與互相保護的渴望,可以是城市存在的重要意義。

近年讀《人類大歷史》和關於人類演化的書,總為兩個觀點著迷。一是,我們跟數萬年前的「智人」,在身體構造和運作上,也許沒太大分別。二是,「智人」的腦容量和認知能力,讓我們可開展大規模的合作。在十號風球吹襲下,聽著這輩子沒聽過幾次的可怕風聲,想到整座城市大部份人,都只能躲在室內,祈求彼此平安,無力地靜待風暴遠去。

我想像,數萬年前,我們的祖先,有個150人的社群,在一場巨大的風暴中,全力找了個山洞躲避,把糧水帶進去,祈求風暴快點遠去,為了解悶,他們說起故事來……我們的城市,或許還是有點像那個山洞,或者,那個山洞也有點像此際的城市。

(這篇文章中的觀點,我在❬城市散步學❭一書中的第六章,有更深入的書寫,有興趣的朋友可找來一讀)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐