風與歌一同飄向神的國度——紀錄片《曠野歌聲》觀影札記

一、導讀|來自曠野的天籟之聲

小水井村位於雲南昆明的東北方向,在這裡,幾乎全村人都是基督徒。信仰在他們之間代代相傳。一首首讚美詩在教堂與田野間流淌——村民們以此回答生活,回答神,回答彼此。

成立於上世紀80年代初的小水井唱詩班由六十多位苗族村民組成,他們沒有受過太多專業訓練,卻能合唱出原聲多部和聲,聲音純淨、像風穿過山谷。人們說,那是“天籟之音”。

他們的歌聲從鄉野傳進城市,傳進國家大劇院,走向國際。在掌聲之外,我們也看到小水井一步步走進現代化的洪流——隨著公路的開通,觀光客來了。如今,他們唱詩不再只是為讚美主,也開始為了政策、媒體和市場。

我想帶大家一起走進陳東楠導演的紀錄片《曠野歌聲》,走進小水井的日常。和村中的兩位年輕人一起,看看他們如何嘗試在信仰、身份與現實之間,找到能繼續歌唱的方式。

你可以在CathayPlay的官網搜索SINGING IN THE WILDERNESS,觀看這部影片。

二、引子|《同一首歌》

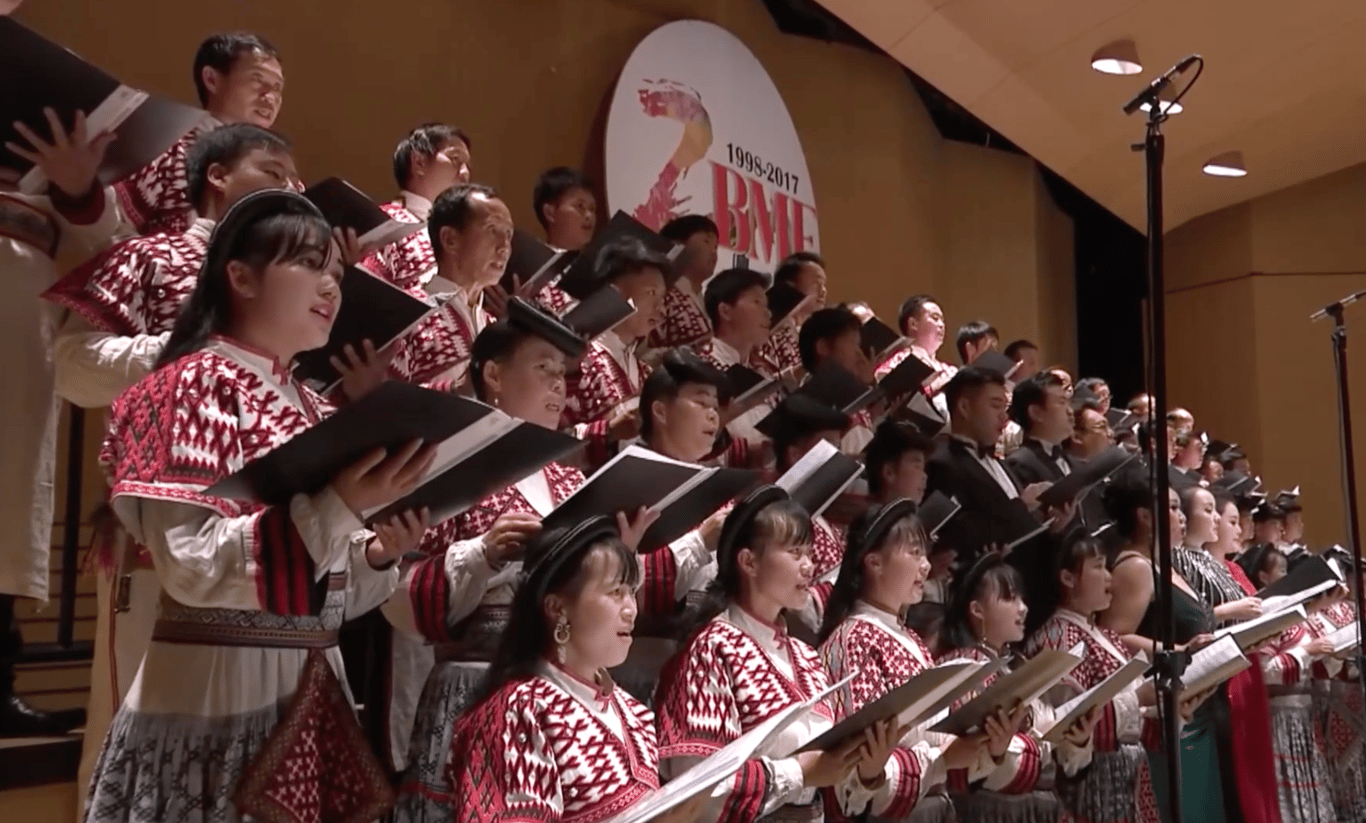

我第一次和小水井唱詩班見面,是在2017年十月的北京。我是北京國際音樂節的閉幕式的觀眾。燈光點亮舞台,也照亮那些站在台前的歌者。他們唱著《同一首歌》,唱到“同樣的感受給了我們同樣的渴望,同樣的歡樂給了我們同一首歌”的時候,我覺得特別美好。

彼時我尚且不知,幾年後,他們的故事會再次出現在我的生命裡——以一部紀錄片的方式回來。

觀看《曠野歌聲》對我來說是特別的體驗,我來自小城,是滿族人,也是基督徒。我同樣在唱詩班中度過很多美好時光——陽光灑在地板上,安靜,溫暖,平和。歌唱總是神聖的,除此之外沒有目的。我們相信上帝會來到有歌聲的地方。教會的姊妹們給我們分享小水井唱詩班的故事和影片,我們都很喜歡。

長大之後,我開始寫新聞,也開始長期看紀錄片。可能因為自身經歷的緣故,我特別關注以宗教和少數民族為題材的影片。我也常常在網路上搜尋小水井唱詩班的消息,信仰和歌聲讓我對他們感到特別親切,我一直想更多了解一些他們的生活。

2021年,我在First青年電影節官網上看到一部名為《曠野歌聲》的影片。我跟朋友約好一起去西寧觀影,卻在放映前得知這部影片因「技術原因」被臨時取消。我感到惋惜,也非常困惑:為什麼一部關於唱詩與山村的紀錄片,會「不宜放映」?如今我已經習慣這樣的疑問,多年新聞寫作的經驗讓我見到太多被刪除的故事。但我依然相信,人們的生活不應該是敏感的,信仰也好,人為神而唱的樣子也好,這些都很美好。

我在2024年底才真正看到這部影片,我已經期待了太久,以至於我都要講它遺忘。那天我偶然間在 CathayPlay 的 Matters 專欄讀到了關於陳東楠導演的專訪,題目是「你要講上帝就必須要有鬼」,那句話一下敲開了我塵封的記憶。點開網頁,我終於如願。

影片開場時,我彷彿聽見了六年前那場音樂節上響起的那首《同一首歌》。我想,也許那天這部影片的導演也在場,只是我們對彼此一無所知。記憶在此重疊,像山谷裡的回音。

三、當這座村莊被看見

小水井不是一個太引人注意的地方,儘管這裡有太多故事。苗族村民在這片土地上默默生活了幾代人,參與唱詩班也是他們日常生活的一部分,他們將聖歌獻給神。這是自然而然的事情。那些四聲部的聖歌在勞作之間、在聖經與泥土之間緩慢生長出來,帶著信仰的厚度。直到後來被世界聽見。

起初,文化局的一位幹部無意間聽見了這些農民用苗語唱亨德爾的《彌賽亞》,他被美妙的聲音吸引了,或許也看到了某種被命名為“資源”的可能。從此,小水井唱詩班不再只是“唱給神聽”的群體了,他們開始離開村子,參加縣裡的群眾合唱比賽,出人意料地拿了第一名。之後十幾年,他們從昆明走進北京大劇院,參加春晚、中央音樂學院演出、國際民歌節,甚至登上《媽媽咪呀》的舞台——這支只有小學文化的苗族合唱團,用標註著苗文拼音的方式學會了英文歌,唱出來的時候卻那樣準確動人。

這是榮耀,也是轉變。當村民們開始學著對鏡頭微笑、學著打扮、學著在北京排練時“高標準努力”,還有人談論著“希望大家不要只是有補貼才來唱”的時候,轉變就發生了,一切開始有了標準與評價,有了讚與踩、有了粉絲、有了被點贊和被撤下的風險。我們看到,要更精緻和政治正確、更“可傳播”。甚至歌要重新安排:不能有太多宗教內容,不能出現敏感詞,要學外文歌,要“用外文唱的話就一句一句扣”。

獨特的小水井村也在經歷著中國式現代化的典型敘述轉變。

導演陳東楠在片中沒有強調這種轉變,但它一直存在。鏡頭裡,村民練歌、受訪、配合拍攝,學著說出「合適的話」。而那些不願被訪問的人,則被設計出一套“可以說”的語言系統。「他不會按你要的那些話來說的……但你給他設計好,他就能配合。」一位平台負責人如此說。

我一遍又一遍地看,嘗試著理解和想像這樣的故事:原本屬於曠野的歌聲被平台吸收,被推向世界舞台,熱淚盈眶的觀眾,熱情站上的領導,學著讓世界喜歡自己的小水井人。

小水井走入了現代社會,獻給神的歌曲也成了獻給觀眾的歌曲,要給政策聽,要給轉發量與讚賞聽。他們知道什麼可以說,什麼不能說;什麼能唱,什麼要緘默。甚至有了自己的公眾號,只是“那上面有些東西不能碰”,太多宗教就不合規。那個公眾號,從2021年開始停更了。

這種“可說”與“不可說”的邊界,正是這部片最沉默的部分。小水井唱詩班從未主動尋求這些曝光與掌聲,但也沒有選擇拒絕。因為在他們所處的現實裡,歌聲不只是一種靈性的頌讚,也漸漸變成一種可以換取經濟改善、可以養活家人的“資源”。

他們走出曠野,卻也失去了一部分曠野的純粹。

但每當夜晚降臨,燈光熄滅,唱詩班的老成員仍會在泥地間走向教堂,穿著沾著土的膠鞋,唱起那些讚美詩——唱的是《基督得勝了》《耶穌人類的希望》《馨香讚美》,翻開的詩歌本裡既有中文,也有苗文。他們唱得很慢,也很認真。就像多年來一樣。

於是我知道,他們的歌,仍是為神而唱的。

四、現實的引力

「我若說,我不再提耶和華,也不再奉他的名講論,我便心裡覺得似乎有燒着的火閉塞在我骨中,我就含忍不住,不能自禁。」——耶利米書20:9 我若說我不再提耶和華

紀錄片中的建生是一個很安靜的人。不知怎麼,他總是讓我想到舊約裡的耶利米。那位「流淚的先知」。

建生說話不多,總是微笑著,眼神卻像風一樣,時不時飄向遠方。他在村里牧羊,也在教堂裡唱詩,偶爾寫日記,寫出來的每一句話都有打動人的力量。在影片的開頭,他是那個會在放羊的路上讀聖經的人,是那個說想去傳教的人。他的聲音輕,但誠懇。我相信他是「可以只為神而活」的人。

可現實是一道不斷逼近的牆。

那麼多瑣碎的,沈重的事情,一件接一件發生。婚姻、家庭、村裡人的目光、妻子的期待,一間還未蓋起來的房子。建生或許想要保留自己對生活的方式,不想陷入物質。可最終他還是蓋了那座房子。

我想,那對於一位信仰者來說,是最艱難的試煉。我看著他走向沉默,開始逃避鏡頭。他在日記裡寫:「一個逆流而上的人會被所有世事擠壓。」我見到他在疲憊中妥協。他仍然愛妻子,也仍然敬畏上帝。他重新開始微笑,配合村裡的活動,在演出前努力排練、在台上接受掌聲。他依舊會唱歌,但依然沈默。他在日記裡說:「我也會隨波逐流,為了和睦。」

那是他的方式——保住一點信仰的火種,也保住自己的婚姻與尊嚴。他選擇活下來,選擇成為一個「可以理解的丈夫」,而不是一個「始終不合時宜的理想者」。

我忽然想到《耶利米書》裡的話語——「我若說,我不再提耶和華,也不再奉他的名講論,我便心裡覺得似乎有燒着的火閉塞在我骨中,我就含忍不住,不能自禁。」

建生沒有那麼激烈,但我總覺得,他的沉默其實是另一種說話。他只是選擇用餘音做出回應。

但即便如此,我們仍能在片中看到他的猶豫與痛苦。例如他差點放棄生命。又例如,有一幕,他坐在乾淨的新房裡,妻子看著電視,他側身睡去,那個畫面安靜得幾乎讓人窒息。我總覺得那不是安穩的生活,而是一種用整個信仰和理想換來的日常。

也許,正如他自己所寫:「我不知道經過時間的磨練後,我會成為什麼樣的人。但以後的道路,我仰望在上帝那裡了。」建生不抗議,也不辯解,他只是慢慢地後退,像退入一段個人與上帝之間的曠野時間,拒絕讓信仰變得表演化。

「哈利路亞不是給你們聽的,是我心裡有一個聲音,我跟祂說話。」

亞萍剛出場的時候,我只覺得她是一個特別漂亮的小姑娘,自信,愛美,喜歡打扮,很親切,唱歌的時候總是很認真。但到了《曠野歌聲》的後半段,她逐漸成為那個讓我特別難以忘記的名字。

影片中有一段模糊卻動人的舊影像,是亞萍結婚那天的紀錄。亞萍結婚前是合唱團的主力,聲音明亮、氣息穩定,是大家眼中唱得最好的姐妹之一。視頻裡的她穿著紅色衣服,神情複雜——既有喜悅,也有不安。婚禮是在教堂簡單舉行,牆上掛著條幅,台下的氣氛好似有些沉默。龍指揮說,“主力要嫁出去,我們感覺很可惜。”這句話說得直白,也說出了村子裡女性的命運。婚姻不只是人生的下一站,它往往意味著離開、沉默與中斷。新郎是外村人,據說信主不深,更多是順著家人的意思行禮如儀。那晚,有人在教堂裡為亞萍禱告:“主啊,新郎今晚到了我們這裡,明天就要帶新娘走了。惟願她在新的村子,為主的福音作見證。”

亞萍給孩子取名小保羅,還教孩子唱哈利路亞。但是她的丈夫並不信仰神,在影片裡,我們看到亞萍的丈夫並不支持她唱歌,也不支持她教唱歌,在她去教別人唱歌的時候,她的丈夫一次次打來電話,後來,甚至當著別人的面打了她。後來,亞萍偷偷跑回了老家,和姐妹們聊天,畫面重新變的輕鬆起來。影片的最後一幕,亞萍在山上開心的跳起舞來,穿著漂亮的新裙子,好似走向了自由。

可是我們都不知道以後的日子會怎麼樣,如果沒有足夠的資本,人最後還是要妥協在現實中,這才是最讓我擔憂的。我在後面的採訪裡看到,亞萍的出走並沒有得到家庭的支持,雖然她已經盤算好了離婚後的生活,她的丈夫還是通過她的爸爸把她勸回去了。亞萍後來生了第二個孩子,去了縣城打工,只有偶爾有活動的時候,才會去她老公的村子裡給大家培訓,唱一些節慶時的紅歌。

我覺得特別心疼亞萍和建生,我總覺得他們不應像這樣生活,但對於他們的來說,有很多很難解決的問題橫在面前。我相信每個有信仰的人都不會輕易的放棄自己的信仰。大家在面對問題的時候都可能會妥協,但或許唱起歌來的時候——無論唱起什麼歌,都會很開心。

五、在詩意與紀實之間

《曠野歌聲》是一部非常克制的電影。

它作為一部紀錄片,卻很好的講述了幾個特別動人的故事——我從中看到理想與生存的故事,自我實現的故事,民族與宗教的故事,婚姻與家庭的故事。它表達的,絕不僅僅是一個偏遠村落中一個唱詩班的變遷——我很難用簡單的語言將它的故事敘述起來,因為它過於豐富和複雜,要想親自了解,就需要認真觀看,影片本身不長,僅僅90分鐘。

從技術角度上講,這部影片可能並不是絕對完美的作品,卻已經相當成熟——我喜歡它不急於給出評論的敘事,畫面不過分煽情,剪輯和聲音設計都帶著克制的距離感——導演不會強行干涉和帶入,也不應道觀眾朝特定的價值觀靠攏。

影片的許多鏡頭都非常有美感,構圖考究,很老練,有些特寫畫面總是能抓住我的心。例如拉手風琴的人手裡的泥土。攝影和剪輯的鏡頭選擇都做得很乾淨。但這些影像都沒有將人物封死在某個特定的標籤裡——他們既不是苦難的象徵,也不是讓別人獵奇的異域風情,而是一個個有自己思想和生活的,鮮活的個體。

這種節制反映在音樂與剪輯中,我們可以感受到,鋪底的配樂時而以泛音鋪展氛圍,時而在長鏡之間悄然退場,不干擾觀眾的情緒發展,也不主動構築戲劇性。從我個人的角度來看,我很喜歡這種清晰展現出真實生活中的褶皺和沈默的方式。

剪輯則堪稱本片的靈魂。作為也曾在影視行業工作過的人,我知道這部影片的素材量一定是非常大的,對於導演,剪輯師和中間片工作者來說都是一次不小的的考驗。影片成功地讓數位主要人物在群像中自然浮現,而非強硬地被「選中」。帶領我們見證他們的日常與微小變化,雖沒有明確的主線或英雄化的推進,卻能細緻的捕捉到生命節奏的波動:無論是建生的矛盾、還是亞萍的婚姻、導演與村民之間若有似無的張力——都如溪水潺潺滲透觀眾心中。

不過我總覺得,在敘事力度與人物深度之間,或許還有餘地可探。影片在描繪群體經歷(如詩班北上、演出、回鄉)的篇幅有些多,到了人物故事本身就顯得略有些少了。不過《曠野歌聲》的側重可能本來就不在這一點上。它營造了非常好的整體氛圍,表達出了很多複雜的東西,給人瞥見小水井村的機會,這非常不容易。

我想到亞萍的故事。在影片中,她從熱情洋溢的詩班主力,走入一段充滿衝突與不安的婚姻。但這條線在片中沒有被進一步深掘。我們得知她結婚、受苦、生子,但缺乏更多讓觀眾真正理解她選擇與沈默的動力與背景。某種程度上,這正體現了導演在處理「個人故事」時的謹慎與遲疑:她尊重人物的私密與邊界,卻也因此錯過了進一步觸及觀眾的機會。

我看到一條評論說,本片中的人物都被各種「觀看」所包圍:被村民看,被政府看,被導演看,被我們看。但真正的他們,卻始終隱於鏡頭未及的地方。正如那位光頭畫師的作品,每一個人都閉著眼,被畫得從容而模糊。眼睛不再是靈魂之窗,而是一種被保護、也被遮蔽的出口。或許這正是本片留給我們的最後提問:在這樣的觀看之中,誰真正看見了誰?導演又能否在這樣的距離中,看見自己?

《曠野歌聲》最終沒有給出答案。它的詩意與節制如同一場清晨的薄霧,未必解渴,卻足夠滋潤。它讓我們意識到,即便鏡頭技術再精良,敘事再完整,我們仍可能無法完全抵達那個村落與那些人的核心。但那又怎樣呢?也許,正是這份「不可抵達」,才讓紀錄片的凝視不再是一種佔有,而是一種祈禱式的靠近。

謝謝你的喜歡!

- 来自作者

- 相关推荐