春节档观察:邓婵玉和妲己的“去情化”矛盾,和作为女性角色代偿的男男CP

当下的女性观众已经变得越来越敏锐了。今年春节档的电影们,也在尝试用不同策略迎合当前文化场域中对女性角色塑造的期待。尽管难逃被吐槽陷入“两男冒险”+“一女献祭”的刻板模式,但还是塑造出了一些具有突破性的女性形象。

这些形象的出现,一方面自然有其进步性,另一方面,她们就像一面镜子,在一定程度上反映了流行文化在性别议题、资本运作与消费主义之间的适应策略。

而在当下影视创作中,“去情化”(即减少感情线)的女性角色塑造模式正在形成新的类型化趋势。但当市场将“大女主”概念异化为商业标准,资本运作下的女性主义叙事逐渐消解了该类型的进步性,反而表现为对女性角色欲望书写的窄化,催生出新型的规训范式。

我们可以以《封神》中的邓婵玉、妲己,以及《哪吒2》中敖丙为例,看到创作者们是如何试图让女性形象,或者说,承担女性形象功能的角色,通过市场和性别视角的检视的。

从邓婵玉不够“去情化”的争议说起

《封神2》对邓婵玉的形象重塑具有典型意义。这个脱胎于《封神演义》的女性角色,在银幕上实现了从父权叙事中“土行孙之妻”,到战功赫赫的女将军的蜕变。当邓婵玉策马渡江,居高临下地喝令脚下的士卒们“再唱大声些”时;当沐浴中的女将军眼神轻抬,将男下属逼得仓惶垂首时——镜头语言重构的不仅仅是性别权力关系,更昭示了女性主体意识在新时代背景下的一次崭新觉醒与建构。

在一片赞誉声中,邓婵玉这个角色也卷入了关于“去情化”的争议漩涡。不少观众持有这样的观点:无论是惺惺相惜的情谊还是暧昧不明的情愫,她与男主角姬发的情感线索都可能削弱邓婵玉的主体性,并将未能塑造出一个完美无瑕的大女主形象归咎于爱情线的加入。

而相似的讨论在《甄嬛传》中曾经上演过:观众普遍对“熹妃回宫”情节表现出强烈认同,认为甄嬛借助皇上的力量重返宫廷,既保全了自己,又挽救了家族,同时为爱人报仇,展现了高度的主体性与策略性。然而,对于甄嬛与果郡王在甘露寺中的恋爱情节,尽管这是她难得的幸福时光,众多观众却表现出明显的排斥,认为这是沉迷情爱、迷失自我的表现。

这种情感反馈的割裂,揭示了观众对女性角色主体性的双重标准:当甄嬛以权力博弈为目标的向外行动时(如回宫复仇),她通过男性力量实现诉求的行为被解读为独立与智慧;但当其转向以情感体验为核心的向内追求时(如与果郡王的爱情),却被贬斥为“丧失自我”。这种评判逻辑将女性角色的复杂性割裂为不可兼容的两面——权力博弈与情感体验被对立起来,似乎只有断情绝爱、权谋算计,才能实现女性在权力体系中的价值。

但观众对于绝对“去情化”大女主的期待,反而陷入了“将女性独立简化为对爱情叙事的系统性驱逐”的苛刻中,不仅未能突破父权制的认知框架,反而压抑了女性的情感书写。

从传统父权制下“贤妻良母”的客体性定位,到消费主义打造的“事业至上”的主体神话,两类模式看似对立,实则共享着同一种逻辑暴力:通过预设合格女性的标准模板,消解女性作为主体的多元性与复杂性。

妲己:用“兽塑”规避女性身份

从《封神1》到《封神2》,妲己形象的转变也凸显了“去情化”这一创作倾向在性别叙述中所面临的结构性矛盾。

《封神1》通过将妲己“兽塑”为报恩的“哈基米”,巧妙地利用其动物身份来消解女性符号的特定内涵。妖妃的感情与欲望,被转化为灵兽报恩的故事,这种非性别化的叙事策略,在某种程度上与追求事业而非爱情的“去情化”规范相契合。

创作者通过强调妲己的动物本质,剥离了传统叙事中女性常有的情感依附属性,实现对妲己的现代性重塑。但从《封神2》的叙事实践来看,即使是通过“兽塑”完成“去情化”,将其对纣王的依附转化为动物忠诚的本能,妲己的行为逻辑还是不可避免地落入女性角色的叙事困境之中。

当妲己为复活殷寿耗尽法力、转移伤痛而导致皮囊腐坏时,其以鲜花遮掩伤痕的脆弱姿态,以及在建议殷寿另择美人时所表现出的自我贬抑,哪里像是一只动物的所作所为,分明是传统叙述中典型的人类女性的行为。这恰恰有力地印证了“女人是一种处境”的性别命题。

影片通过妲己肉身腐烂的一系列视觉符号,完成了对妲己女性身份的强制性回归。侍女因目睹其真容被杀的情节,暗示女性身体仍是权力凝视的客体;而妲己因容颜损毁产生的自卑心理,则复刻了父权制对女性价值的评判标准。这种现象印证了前文所述“去情化”策略的异化本质:资本对女性主义话语的收编,使得大女主概念从抵抗符号蜕变为新型规训工具。当无爱欲成为女性角色的道德束缚时,其主体性建构反而陷入更复杂的困境——妲己试图通过动物身份逃离性别脚本,却因叙事需要被迫回归痴情女子的刻板范式。

这不禁让人反思:试图逃离性别化范畴的尝试,虽然初衷可能是为了摆脱限制,但如果不加以批判性地重构,最终可能会在无意识中强化这一范畴的力量。

一些敏锐的观众已经注意到了妲己这一角色面临的双重束缚:一方面,大众要求新时代女性角色成为标杆(独立、理性、反抗男权)。另一方面,对爱情叙事的极端排斥,导致创作陷入非此即彼的二元困境:妲己若保持动物身份完成报恩使命,则完全被工具化;若展现情感则被批倒退。

正如前文指出的《甄嬛传》困境——女性角色的权力获取仍需以情感资本为兑换媒介,但“去情化”霸权必须将系统性压迫简化为个体情感选择。

男男CP的繁荣是女性情爱的情感代偿吗

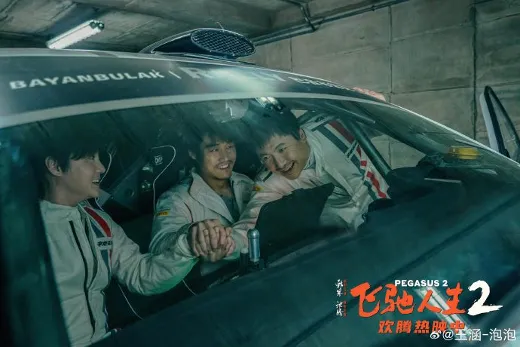

还有一些创作者们则采取更为直接的策略回避观众对女性角色的检视。要么建构全男性叙事框架,如去年春节档的《飞驰人生2》;要么主打同性cp(尤其男男)组合,如今年的“唐探CP”“藕饼CP”等。

这种创作转向实质是资本应对性别议题审查的防御性策略,通过弱化角色性别特征,将女性审美需求导向虚拟的男男关系消费,在脱离传统性别框架的安全区中构建叙事。这种创作倾向既规避了女性角色的审视压力,又为女性观众提供了情感代偿的出口。

以“藕饼”CP为例,同人文化中,CP的建构往往直接转码自异性关系,例如哪吒常被设定为攻方,而敖丙则为受方。同人爱好者倾向于将现实世界的男女权力关系映射到攻受双方的角色上,以此为基础进行丰富多彩的二次创作。这看似是对传统异性恋框架的一种反叛,实则在虚拟领域内,它只是对现实性别规范体系的隐蔽复制。

因此,表面看来,男色消费市场的繁荣似乎预示着女性观众主体意识的转型。事实上,这种现象折射出三重结构性矛盾:首先,资本将女性欲望转向为可量产的男色消费,在收割男男CP经济红利的同时,巧妙地规避了对现实性别关系的深入探讨,从而绕开了可能引发的社会争议;

其次,市场与观众的共谋形成闭环,春节档“含女量”的缺失与同性CP繁荣互为因果,最终,这种集体无意识的性别退却,使女性角色的创作空间遭受双向挤压。那就是既被“独立女性”的完美模板束缚,又在虚拟代偿中失去叙事空间。

如今,Z世代对性别叙事的敏感与包容,正与创作端的多元尝试形成积极的互动。我想,我们应当对女性角色的创作给予更为宽广的包容空间。要承认女性主体性的历史建构性。

毕竟,在封建背景等特定叙事语境中,要求女性角色完全脱离关系网络而独立,实属时空错位的苛责。(比如《哪吒》系列对殷夫人的塑造,已经展现了一定的时代性与超越性,我们无需过分纠结于她是否应该做出牺牲。

我想,我们亟需的不是正确的角色模板,而是允许角色挣脱规训、自由生长的叙事伦理,和允许其展现爱欲、脆弱、矛盾、混沌等完整人性维度的宽广空间。

— The End —

— 作 者:缉熙

— 编 辑:caicai —

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐