不婚晚育的台灣男性

文/楊涓、吳嘉苓

少子化的議題又沸沸揚揚,統計數字也常集中在女性身上:「育齡婦女」總生育率創新低、兩成新手媽媽超過35歲。討論對策時,有時也只探問為何台灣女性不婚不生,是否跟女性教育提升、重視自主有關,彷彿生育的世界僅有單一性別。

如果把男性納入生育統計,就會發現男性比女性更加不婚、晚育。首先,不婚的男性比女性為多。日本厚生勞動省的社會保障人口研究所,近年來推出了「終身未婚率」的概念,是以50歲作為基準,計算到五十歲為止,從來沒有進入婚姻的比例。結果發現在1990年,只有6%與4%的女性到了五十歲還維持單身,但是到了2015年,23%的男性、14%的女性,到了五十歲從未進入婚姻體制。特別是資料揭露將近四分之一的男性始終未婚,引發眾多討論。

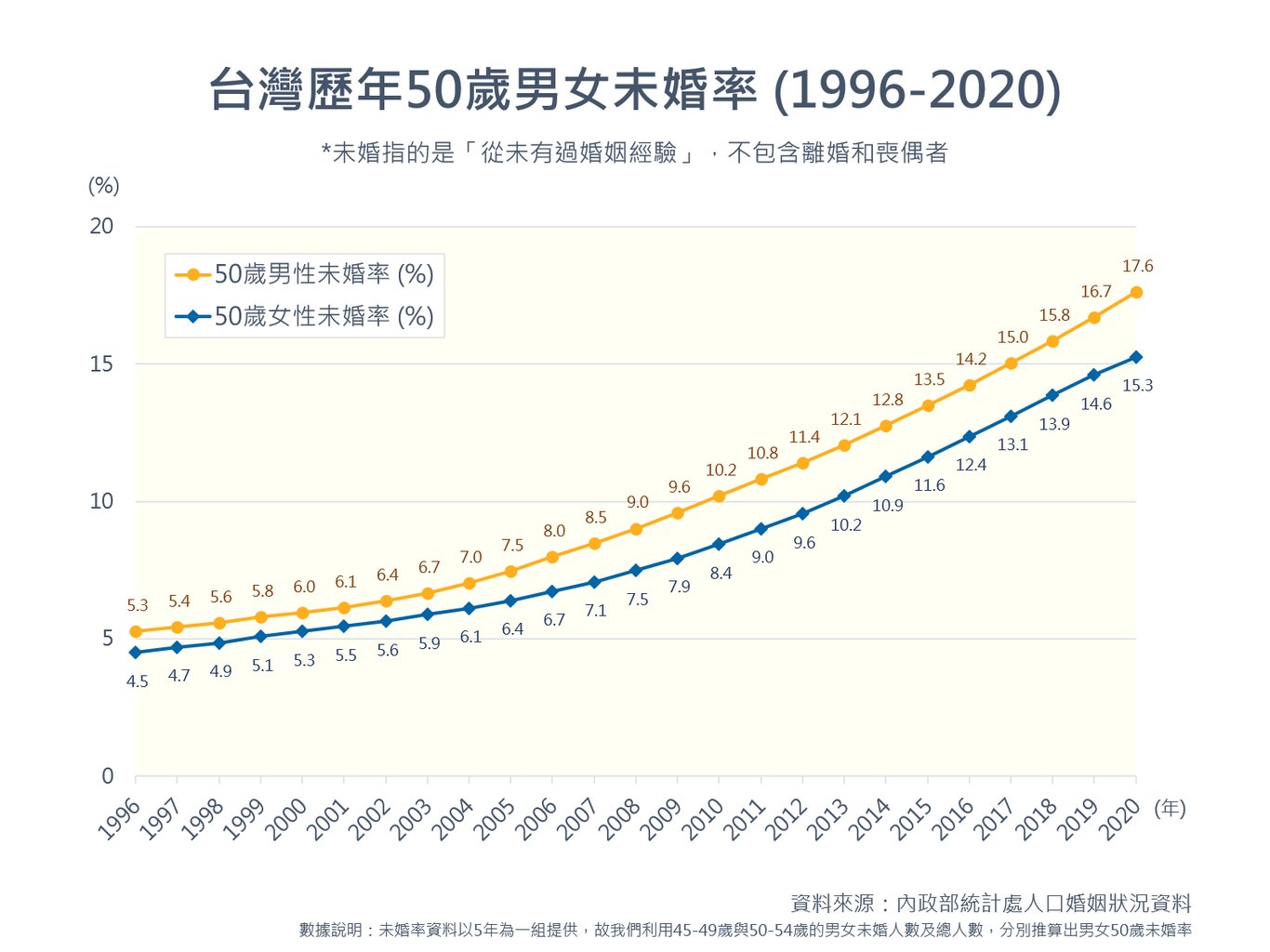

台灣的未婚率持續上升,男性亦高於女性。我們仿造日本的統計方式,做出以下的圖表。台灣男性到五十歲始終維持單身的比例,為17.6%,高於女性的15.3%。雖然差距沒有日本來得劇烈,但是未婚的比例一直是男性居多。

晚育現象的男女差距呢?由於台灣缺乏男性第一次當爸爸的年齡資料,因此我們以新生兒父母的平均年齡來呈現。在2019年,新生兒的爸爸平均35歲,媽媽則為32歲。晚育的也是爸爸。

不婚、晚育是台灣日漸普遍的現象,男性尤然!近年來國際探討少子化現象,常提出要納入男性來分析。哈佛大學社會學教授瑪麗・布林頓(Mary Brinton)就指出,少子化最明顯的國家,分佈在東亞與南歐,都是最看重家庭價值的區域。一些調查也顯示,這些社會的民眾還是想生,缺的是實踐生育的資源,男女皆然。

因此,當失業率高、薪資過低、工時過長、孕產照護政策都缺乏公共支持,而且社會還存有男性得一肩擔起養家活口的傳統性別文化,那麼年輕男性就跟年輕女性一樣,也會難以結婚生子。

希望未來政府討論不婚晚育的社會狀態時,統計數字與政策能將男性納入。這樣能避免將生育等同於女性的刻板印象,同時也更挖掘,對於那些有意願生育的男男女女,是哪些經濟因素、家庭政策、性別文化,阻礙了婚育之路。

支持生動盟的工作:reurl.cc/qOzaOE

生動盟官方網站:www.birth1020.org/

生育改革政策白皮書下載:reurl.cc/E12XaK

生產講座/課程申請: neti.cc/WNKWrBx

陪伴孕產旅程的行動手冊:neti.cc/gYmv9W7

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐