《Hags》书评:白人女性主义在交叉性时代的焦虑与悖论

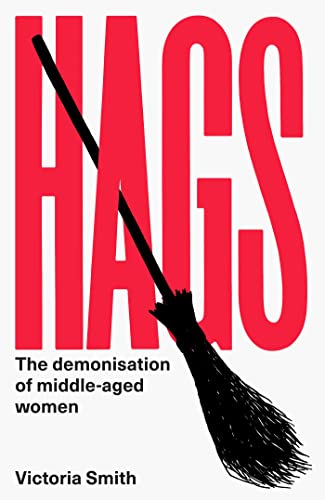

Victoria Smith的《Hags》声称要为中年女性正名,揭露社会对她们的污名化和歧视。书中聚焦于“巫婆(hag)”“Karen”等标签,试图呈现一种混合了年龄歧视和厌女症的偏见结构。这是非常重要的议题,我也抱着很高的期待来读这本书。

然而读了第一章就会发现,这本书的真正目的并非为所有中年女性发声,而是为一种特定的、正在失去话语优势的意识形态——第二波白人女权主义(Second Wave White Feminism)——提供辩解。这本书的核心策略,是将外界对其政治观点(如种族歧视、跨性别排斥)的批评,重新包装成对中年女性这一群体的普遍攻击。

因此,这本书的价值并不在于它对社会偏见的精准诊断,而在于它自身就是文化战争(culture war)的一个典型病征,是白人女性主义在交叉性时代面临危机时的自我辩护。

污名叙事的偷换逻辑

《Hags》表面上是一本批判社会偏见的书。作者在书中提出,社会对中年女性存在系统性的妖魔化,给她们贴上“Karen”、“TERF”等标签,这些标签是性别歧视和年龄歧视的集中体现。

书的开篇使用了一个广泛引发共鸣的议题作为“诱饵”:中年女性在社会中普遍面临的被忽视感、年龄歧视和刻板印象。这一部分的叙述精准地抓住了许多读者的情感,使读者自然地对中年女性的困境产生同情。

然而,当读者(包括我自己)被这一普遍性议题吸引进来后,作者很快将论述的重心转向(调包)了对自身政治立场的辩护。她试图用读者对中年女性困境的同情,来为自己的政治立场(种族歧视、排跨恐跨)提供掩护。

在论证中,Smith将自己被贴上“Karen”、“TERF”等标签的个人遭遇,等同于中年女性普遍面临的系统性压迫。她将与种族、跨性别权利相关的政治分歧重新包装成对中年女性身份的歧视,从而有效地回避了对自身观点中潜在问题(例如种族歧视、排跨恐跨)的直接回应。

这种论证方式为她构建了一个看似正当的受害者形象,但也正是这一策略,让本书的立场和逻辑充满争议,也让像我这样的读者感到上当受骗。

白人女权主义为何害怕交叉性

《Hags》采用的是非常典型的“白人女性主义”视角。Smith在分析压迫时,始终将白人女性的经验置于中心,而忽视了其他种族、阶层女性面临的复合性困境。

书中对“Karen”的处理就是这种视角的典型体现。Smith将“Karen”主要定义为性别歧视和年龄歧视的产物,却轻描淡写其中的种族主义含义。这种处理方式将白人女性的感受置于中心,而边缘化了被她们行为所伤害的有色人种的经验。

对于一个黑人男性而言,“Karen”的威胁远不止于冒犯,更可能招致致命的警察暴力。这正是“白人女权主义”的核心特征:它无法或拒绝看见白人女性在其他权力结构中的施害角色。

本书对交叉性理论的排斥并非无意的疏忽,而是其核心论点得以成立的前提。因为一旦引入交叉性视角,Smith必须承认,中产、顺直、白人女性在父权制下是受压迫者,同时在种族、阶级体系中又可能是施害者或受益者。

如果Smith真的用交叉性理论分析“Karen”现象,她将不得不将叙事重心从“被冒犯的白人女性”,转向“被威胁的有色人种”。此时,“Karen”不再是被年龄歧视的受害者,而是利用白人特权进行种族化攻击的施害者。这将彻底瓦解《Hags》的叙事根基。

为了维持将中年白人女性塑造为纯粹受害者的立场,Smith必须拒绝交叉性。这种排斥不是疏漏,而是有意为之。它使作者能够构建一个简化的、单轴的压迫叙事,从而为自身及其所代表的群体提供一个免于自我审视的道德安全区。

主流文化为何需要这碗白人女权主义鸡汤

《Hags》自出版以来,获得了英美主流建制派媒体的压倒性好评,包括《泰晤士报》《卫报》《每日邮报》《先驱报》等等。这种广泛赞誉,并不仅仅是对书籍文学或学术价值的肯定,更深层次地反映出一种文化焦虑。

对于那些与Smith同属一代、长期占据话语权的白人中产阶级评论家来说,《Hags》为他们提供了一种情感寄托。这些评论家在面对新一代以交叉性理论为核心的进步话语时,感到日益被边缘化和挑战。

因此,Smith的书为他们提供了一次完美的“正当反击”:它将这种被挑战的失落感,重新定义为一种勇敢的反抗,将对自身特权的批评,转化为“厌女症”和“年龄歧视”。

这种对特定群体焦虑的精准迎合,也预示了它在中国市场经过“本土化”改造后的流行。中文版在营销时,非常明智地弱化了原书中充满争议的性别政治,尤其是关于“TERF”和跨性别议题的辩论。

取而代之的,是将其精心包装成一个符合当下中国主流女权主义叙事的产品。从其中文译名《看见被污名化的中年女性》,到宣传语中强调的“从‘巫婆’到‘大妈’的刻板印象”、“知识的传承”、“接纳未来的自己”,营销话语将本书的核心矛盾从政治立场的冲突,转化为代际隔阂与自我成长的问题。它被塑造成了一碗抚慰人心、赋能个人的心灵鸡汤。

这一策略之所以成功,是因为它精准地对接了当前中国主流女权主义的核心受众——城市中产阶级白领女性。这一群体的画像,与Smith所代表的西方白人中产女性惊人地一致。她们所关心的议题,如职场天花板、经济独立、抵制传统家庭角色的束缚、反抗年龄和容貌焦虑等,与西方第二波女权主义的关切高度重合:强调性别压迫的普遍性,回避阶级、族群、性取向等交叉性差异,追求的是一种以自身处境为中心的平权诉求。

因此,一个剔除了尖锐政治争议、专注于“中女崛起”和个人价值实现的《Hags》,完美地满足了这一市场的需求。它提供了一种反抗的姿态,却无需承担反思自身潜在特权的责任;它赋予了中产阶级女性力量感,却避免了深入探讨复杂社会结构所带来的不适。

无论是西方的文化精英,还是东方的中产女性读者,他们都在《Hags》中找到了自己所需要的叙事。这恰恰证明,这本书的核心吸引力并非源于有力的论证,而是源于其对特定群体在特定历史阶段焦虑的精准回应。

《Hags》一书最终陷入了一个深刻的自我悖论:作者试图挣脱“Karen”与“TERF”的标签,但她为自辩而采取的每一步,都恰好踏进了这些标签早已画好的方框。她抱怨别人将政治分歧上升为身份攻击,而她自己的整本书,就是将对她政治立场的批评,重新包装成对她中年女性身份攻击的完美范例。

因此,《Hags》这本书其实是一个时代的产物,是一个曾经占据主导地位的理论范式(白人中产女权主义)在面对一个更复杂、更包容的交叉性未来时所表现出的焦虑、怨恨和防御姿态。它未能为被污名化的中年女性提供真正的出路,反而将她们的困境卷入了作者自身的意识形态战场。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐