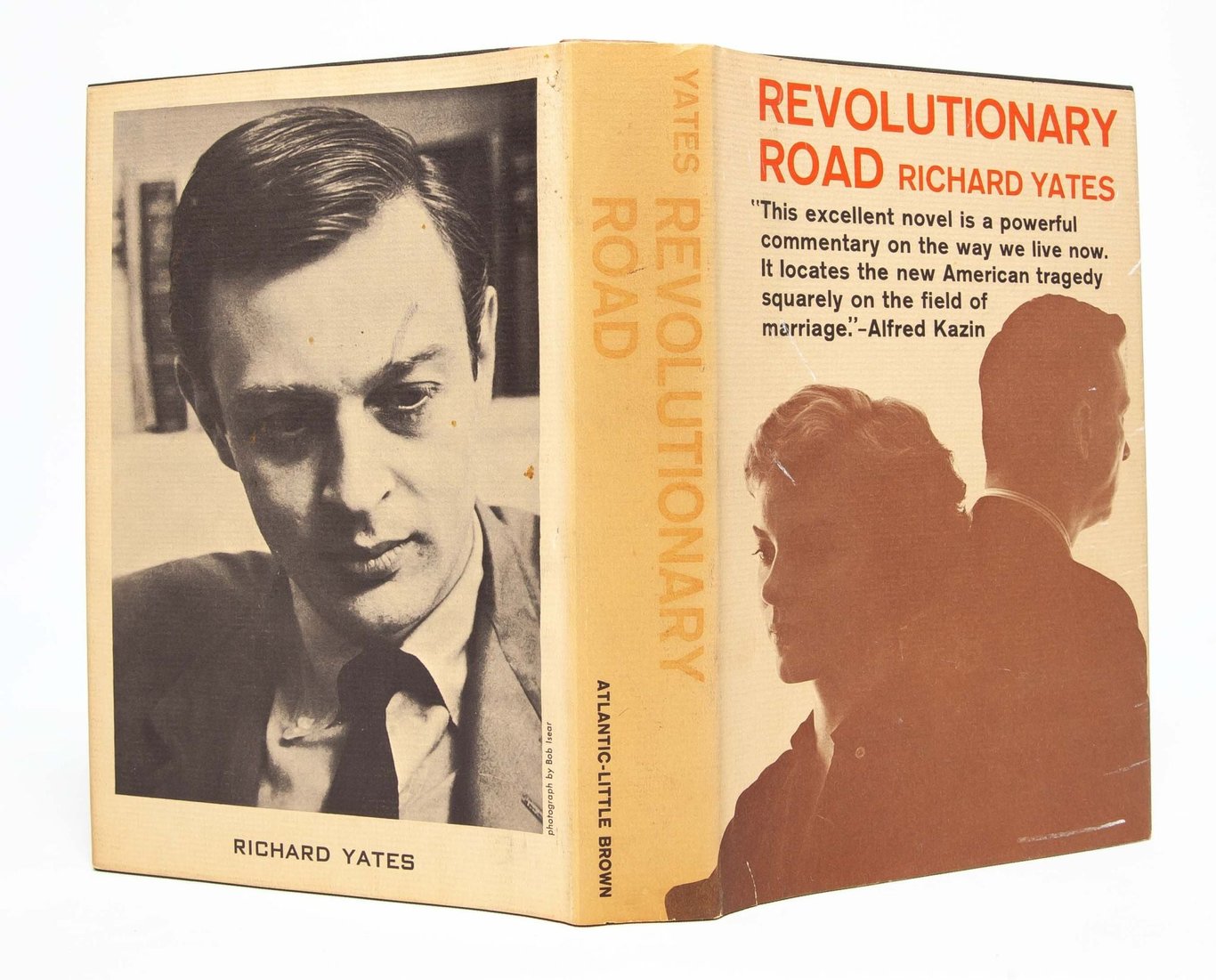

厌女作者的女权小说:Richard Yates与《革命之路》的悖论

《革命之路》是一部女性主义小说吗?这是我读完《革命之路》一直在思考的问题。

作为一名男性作家,Richard Yates的个人生活充满了其传记作者和批评家所指出的沙文主义乃至厌女情结。然而这样一位对女性解放抱有警惕、甚至排斥态度的作家,却创作出了一部对女性处境展现出深刻理解与同情的小说。

《革命之路》主要通过男主角Frank的视角展开叙事,让读者深度嵌入一个典型中产男性的视角。在这样的设定下,它是否还能被视为一部女性主义小说?如果可以,它的“女性主义”价值又是如何在一个具有厌女倾向的男性作者笔下生成的?

一个在现实中拒绝“女性主义”标签的男性作家,如何创作出一部与女性主义关切高度共振的文学作品?他的性别观与他的文学表现之间,是自我矛盾,还是某种更复杂、更深层的文学结构?

为什么《革命之路》看起来不像一本女权小说

Yates自身的厌女倾向

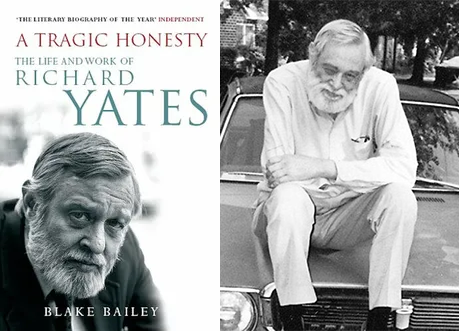

根据传记作家Blake Bailey作品《A Tragic Honesty》,Yates本人持有一种颇为老派,甚至可称为大男子主义的性别观。他相信女性应当留在家庭中,专注于家务和育儿;对第二任妻子可能参与“女性解放运动”的想法,也表示过强烈反感。对于这样一位对女性权利增长感到不适的作家来说,他在小说中赋予女性角色与男性相当的复杂度与同情,非常令人费解。

Yates在政治立场上的保守,与其在文学创作中的敏感与洞察,形成了一种显著的张力。他或许并不认同女性主义,但他对现代女性困境的描绘却十分精准与深刻,甚至超越了许多明确主张女性主义立场的作家。

April作为作者存在主义危机的“容器”

Yates的创作一向带有强烈的自传色彩。他从不掩饰将自身的经验与困境(如精神疾病、酗酒、对庸常生活的幻灭)注入笔下角色。Yates在他的小说《The Easter Parade》出版后曾经评论说:

“那个该死的Emily Grimes就是‘我’(Emily fucking Grimes is me)。”

《革命之路》里的April也可以被理解为这样的“痛苦替身”——她的绝望与挣扎,其实源自Yates本人对人生意义的深层幻灭。

April对郊区生活的窒息感、对艺术理想的幻灭、对“虚假生活”的厌恶,与Yates本人对中产价值观的厌恶高度重合。小说结尾她以堕胎自毁,也可视为作者将自我毁灭冲动注入女性身体的表现。

Yates书写April的绝望,本质是书写自身的生存困境,女性在此成为作者存在主义危机的“容器”。April是他的化身,女性角色成为了作者内在情感的载体。

当我们将April视为Yates的替身时,就能解释为什么这部小说的焦点一直集中在一种内在的、存在主义的绝望状态,而非一个外在的、政治性的变革纲领。小说的核心问题并非“这个女人如何才能获得自由?”,而是“这个意识(恰好被置于一个女人的身体里)如何才能逃离其存在中难以忍受的空虚?”。

April在家里自行堕胎,这一最终的、毁灭性的行动,可以被解读为一种对控制权的终极、绝望的争夺——不是为了女性解放,而是为了从无法忍受的生命本身中解脱出来。这种令人震惊的主体性行为,其根源是存在主义的,而非政治性的、女权主义的。

叙事的“男性中心”

整部小说在叙事上绝大部分都紧紧锚定在Frank的意识之中 。Yates将读者直接带入Frank的脑海,让我们实时见证他的内心独白与自我辩护。这种叙事策略使得读者在阅读过程中成为了Frank心理上的“人质”。我们被迫通过一个操控者的眼睛来看世界,感受他如何将自己的懦弱和自私合理化,如何构建那个虚假的“萨特式”自我。

然而,Yates并未邀请我们认同Frank,而是让我们被动地困在一个认知失调者的思想牢笼中,亲眼目睹其虚伪、自欺与幻灭。这一“男性中心”的叙事结构,最终反转为对男性中心的讽刺与解构。Yates并非以女权主义为旗帜,而是以对人性虚伪的极度厌恶,撕开了父权制赖以维系的谎言。

为什么《革命之路》看起来又像一本女权小说

作为批判工具的男性视角 (The Male Gaze Turned Inward)

Frank用“养家责任”“男人理性”等父权话语包装懦弱(如升职后放弃巴黎计划,宣称“我有责任留在这份工作上”),让读者目睹其自我合理化的全过程。

Yates让我们进入Frank的内心,不是为了认同他,而是为了观察一个典型的1950年代中产阶级男性,如何在“男性气概危机(masculinity crisis)”中挣扎。他的自尊建立在对妻子的控制、对社会地位的幻想和对自身“特殊性”的执念之上。

当April的巴黎计划威胁到这一切时,他的反应——从最初的故作大方到后来的情感操控、贬低、乃至“煤气灯效应(gaslighting)”式的精神虐待——都暴露了这种男性自尊的极端脆弱性。

我们通过Frank的视角,看到一个被父权逻辑异化、充满恐惧和自我欺骗的可悲个体。选择男性视角,比从外部进行道德评判,更能由内而外地展示父权逻辑的荒诞与自毁性。

虽然故事从Frank的视角出发,但Yates对这个角色的刻画几乎是解构性的。Frank是一个典型的“萨特式”男性:在自由与责任之间徘徊,在自我感觉良好与深层焦虑之间撕扯。他认同“男子气概”的叙事,却又始终无法掌控自己的生活;他幻想自己“与众不同”,却最终只是一个平庸的职员与失败的丈夫。通过剖析Frank的自恋与懦弱,Yates成功展现了父权结构对男性自身的围困与消解。

April:来自“无名的问题”的绝望回响

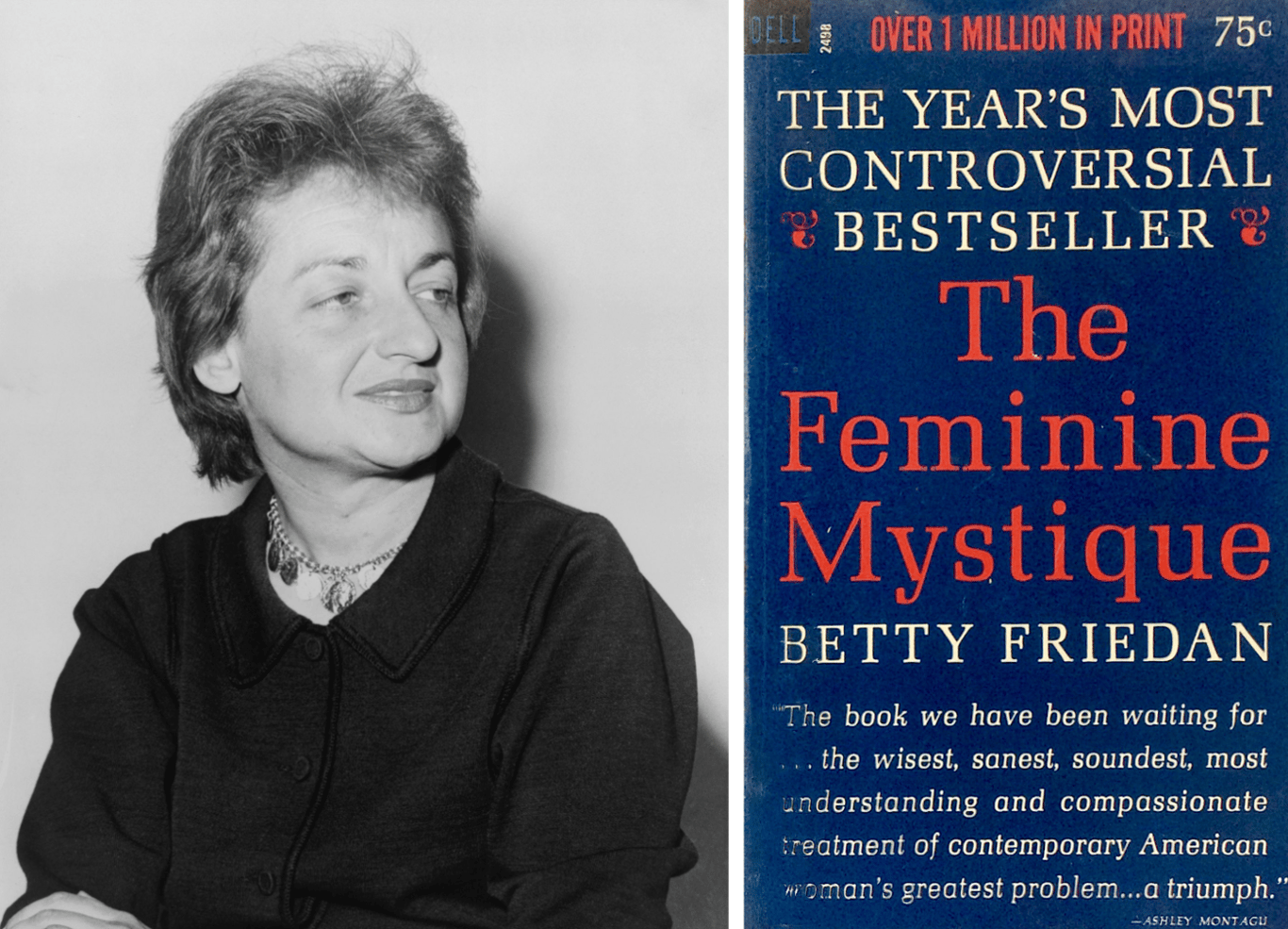

April的困境几乎完美契合Betty Friedan在《The Feminine Mystique》中提出的“无名的问题(the problem that has no name)”:看似幸福的主妇身份背后,是无法被言说的空虚与窒息。这种痛苦并非源于个人失败,而是父权结构的产物。

在法律和丈夫的双重压力下,April失去了对自己身体和未来的控制权。父权逻辑下,怀孕意味着“革命之路”的彻底终结,身体成为囚笼。她那场骇人听闻的自行堕胎,是全书最惊心动魄的一幕。这不仅是个人悲剧,更是一种惨烈的政治姿态——她通过摧毁自己的身体,来拒绝成为一个被动的“生育容器(reproductive vessel)”。

超越作者意图的女性主义杰作

《革命之路》并非一部出于作者本意的女性主义小说。Yates本人有据可查的厌女倾向 ,他对自身存在状态的痴迷 ,以及他将角色用作其个人心理代言人的创作手法,都说明了作者本身并非有意撰写一部女性主义作品。

Yates的首要目的并非宣扬女权,而是借April之躯宣泄自身存在主义绝望,并批判中产生活的虚伪性。但这部小说因其对父权操控机制的精准曝光(通过Frank视角的反讽),与对性别压迫的极致呈现(通过April之死),在客观上成为了一部女性主义杰作,达到了并非作者意图的批判效果。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐