“女性也能狩猎”的陷阱:我们是否在用父权标尺丈量解放?

我最近读了Angela Saini的《Inferior》,这本书让我想起之前看过的Sharon Moalem的《The Better Half》。这两本书都尝试用科学证据回应“女性是否在生理上劣于男性”的问题,但在立场和表达方式上却走向了两条分歧明显的路径。

《Inferior》致力于驳斥“女性天然劣势”的伪科学,强调男女“本质相同”,作者Saini的逻辑是,既然男女本质是一样的,那就应当获得同样的待遇。

《The Better Half》则大胆主张女性不仅是不劣于男性,反而在基因、免疫、寿命等方面具有“生理优越性”,认为这应当成为社会重新评估女性角色的起点。

这两位作者立场差异,实际上是女权主义思想中一场长期存在的意识形态冲突的体现,即“平等女权主义(equality feminism)”与“差异女权主义(difference feminism)之争”。

两种女权路线的分野

平等女权主义是自由主义女权主义的一个分支。平等女权主义认为,强调性别差异往往会导致不平等和压迫,因此实现男女平等的路径就是证明男性和女性在根本上是相同的,所以男性和女性应当获得相同的待遇。

差异女权主义则主张,男性和女性之间确实存在差异(无论是生物上的还是社会意义上的),但这些差异应被平等地承认和珍视,而非被抹杀。这一框架并非试图抹去差异,而是旨在重新评估,并颂扬那些在父权制下被贬低的“女性化”特质与价值观。

因此,两位作者在结论上的分歧,并非仅仅源于对科学数据的不同解读,而是根植于他们对“性别科学”这一议题的政治目的的不同理解。Saini的目标是通过证明“男女无差异”来消除社会和法律层面的不平等;而Moalem则试图通过重新评估并提升“差异”的价值,来让女性获得一种新的社会承认。

通往后父权制世界的道路,究竟在于证明男性和女性在根本上是相同的(Saini的路径),还是在于重新评估男女之间的差异,甚至证明女性的优越性(Moalem的路径)?

平等之路:解读Saini的《Inferior》

Saini的核心任务是揭露并驳斥科学界“数个世纪以来根深蒂固的偏见”,这些偏见一直将女性描绘成生物学上的次等性别。

Saini在《Inferior》中所揭露的父权制下“糟糕的科学”的案例包括:

“更轻、更弱”的女性大脑神话:一个臭名昭著的论据是女性大脑比男性轻约142克,并以此证明女性智力低下。Saini指出,这一差异主要是由体型大小决定的,与智力无关。

将女性排除在外的科学研究:在医学和科学试验中长期将女性排除在外,导致了致命的后果,因为药物和治疗方案都是基于男性身体模型设计的。

关于性行为的刻板印象:Saini利用动物行为学的研究证据,挑战了认为女性天生“挑剔且忠贞”,而男性则“生性滥交”的顽固偏见。

对女性进化角色的被动描绘:传统观点将女性描绘为被动的采集者(gatherer),而Saini则提供了相关的证据,证明女性也会制造工具,并狩猎小型猎物。

Saini所代表的自由主义女权主义路径也存在其盲点,尤其体现在其对STEM理工科等领域的关注上。

在《Inferior》中,Saini致力于证明女性具备在STEM等传统男性主导领域中取得同等成就的能力。然而,这一立场在打破性别刻板印象的同时,也隐含着一个有厌女倾向的前提:即男性主导的领域天然更有价值、更值得女性去争取。

这种假设在无意间强化了父权社会对“高薪”、“高地位”行业的价值认定,而忽略了女性在长期被边缘化的职业中所做出的关键贡献,比如教育、护理和家庭照护等正外部性极高但薪酬较低的领域。这些领域之所以“市场价值较低”,往往并非源于工作本身没有价值,而是源于社会对“女性化”工作的系统性贬低。

此外,Saini在强调女性有能力打破“男领域壁垒”的同时,也未真正对这些领域本身的性别结构提出挑战。她所倡导的“性别中立”理想建立在一种看似客观、中性的科学认知体系之上,然而正如社会主义女权主义与激进女权主义所批评的,这些“中性”的知识范式本身往往深受父权制影响。

例如,STEM领域所推崇的“理性”“客观”“去情感化”的知识逻辑,往往排除了那些更具人文关怀、情境性与关联性特质的认知方式,而这些正是许多女性更擅长也更重视的知识形态。因此,如果不质疑这些领域内部的价值排序和运作逻辑,仅仅鼓励女性进入其中,很可能只是将女性同化进一个原本就对其不利的体系中,而无法实现真正意义上的结构性转变。

优越之辩:解读Moalem的《The Better Half》

与《Inferior》强调“平等”不同,Sharon Moalem的《The Better Half》则采取了更为大胆的立场,试图以生理优势作为基础,重新评价女性的价值。

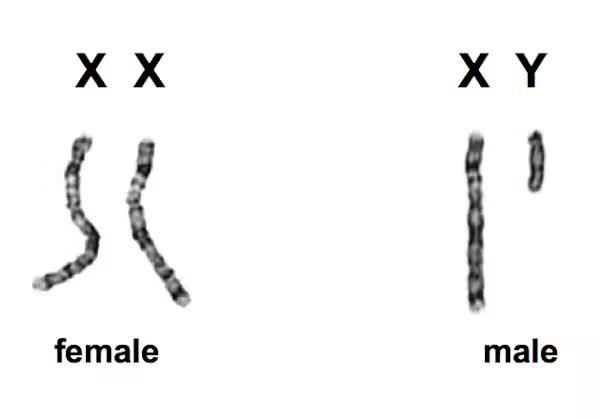

书中核心主张是:由于女性拥有两条X染色体,提供了更丰富的“基因库”,这种基因的多样性和冗余性使得女性在生存能力、繁殖成功率和免疫系统健全程度等方面,天生优于仅有一条X染色体的男性。

Moalem通过大量例证佐证这一观点,包括女性普遍寿命更长、出生缺陷率更低、在流行病和营养不良等极端环境下存活率更高等生物学现象,试图说明女性在进化过程中展现出的稳健性和适应性远超男性。

更具突破性的是,Moalem援引“祖母假说”、X染色体多样性机制等进化生物学理论,强调女性不仅在个体层面具备生存优势,更在群体层面担负起保障人类延续和维持社会稳定的关键职责。

Moalem的论述也并非没有争议,部分学者批评他过于倚重个别研究结果,推论过程可能存在夸张和简化的问题。然而不可忽视的是,《The Better Half》所代表的“差异即力量”的姿态,确实为当前主流的自由主义女权主义之外开辟了另一条路径。

它不再以“女性也能像男性那样”作为进步的唯一衡量标准,而是试图重新定义、肯定并赋权于那些长期以来被边缘化的女性特质。这种立场虽未必完美,却为女权运动的未来提供了一个值得思考的方向。

对《Inferior》的批判:平等之下隐藏的优越证据

虽然《Inferior》从一开始就高举“性别平等”的旗帜,试图打破科学界对女性的系统偏见,但书中引入的多个案例实际上暴露了一个矛盾:

这些证据不仅未能支持“女性与男性无异”,反而不自觉地凸显了“女性优越”的事实,使得“两性平等”的政治目标被自身内容所削弱。

经济贡献的颠覆:从“狩猎者”到“真正的供养者”

Saini有力地挑战了将男性活动视为人类进步主要驱动力的传统“狩猎者男性(Man the Hunter)”模型。这个长期以来被视为人类进步核心动力的模型,认为男性狩猎行为提供了主要的食物来源,进而为父权地位提供生物逻辑基础。

Saini认为,这一模型忽视并贬低了女性的关键贡献。她推崇“采集者女性(Woman the Gatherer)”假说,认为与高风险、低成功率的大型狩猎活动相比,女性主导的采集行为提供了更稳定、更重要的食物来源。这种对女性经济贡献的重新定位,是她整个论证项目的核心部分。

更具颠覆性的是,Saini还介绍了人类学家Kristen Hawkes提出的“炫耀假说(show-off hypothesis)”。该理论认为,男性从事高风险的狩猎活动,其主要动机并非为社群提供稳定食物,而是为了炫耀以赢得社会地位和交配机会。

这两点结合来看,结论是惊人的: 真正稳定地“养家糊口”、维系社群生存的,是女性主导的、稳定而被低估的采集工作;而被神话化的男性狩猎,在很大程度上竟是一种服务于个体利益的“炫耀行为”。女性不只是不同于男性,而是在对社群福祉和长远利益方面的贡献超越了男性。

进化动力的重塑:从“男性竞争”到“祖母的合作网络”

Saini和Moalem都援引了“祖母假说(Grandmother Hypothesis)”来解释女性在社会中的生物逻辑价值。

该理论解释了为何人类女性在绝经后依然长寿——这一看似不符合“繁殖至上”原则的特征。答案是:祖母通过帮助照顾孙辈,让自己的女儿得以生育更多后代,从而确保了自身基因的延续。

这一假说的革命性在于,它将人类进化史上的一个关键飞跃(长寿与更紧密的代际合作)的驱动力,从传统的“男性竞争”或“择偶偏好”,转移到了“女性的代际合作”之上。人类社会复杂性的根基,并非源于男性之间的争斗,而是奠基于女性建立的合作网络与社群支持。这再次将叙事的重心从个体英雄主义转向了集体福祉,而女性正是后者的核心。

生存策略的分野:个体利益 vs. 集体存续

Saini书中的例子还包括了更广阔的生物界。观察动物行为就会发现,在许多物种中,雄性为确保自身基因传递,经常会杀死并非亲生的后代,从而夺取与雌性的交配权。雄性的这种“杀婴行为(infanticide)”是一种极端的、以个体繁殖利益压倒一切的零和博弈。

雌性动物则展现出更多着眼于集体利益的行为。在许多哺乳动物社会中,为了避免近亲繁殖,年长雌性会主动将青春期雄性个体逐出家群。例如,在大象群体中,由母象主导的母系家族会在雄象青春期时将其赶出,雄性随后独立生活或组成松散的雄性群体。这种机制通过驱逐潜在的近亲交配对象,有效维护了种群的基因多样性。

此外,“合作繁殖(cooperative breeding)”——即群体中一些个体(通常是雌性)帮助其他成员抚育后代——也是一种典型的亲社会行为,其最终目的是提升整个群体的存续机会。

综合来看,Saini在经济、进化和生物策略上引用的证据,都反复指向同一个结论:那些长期被父权社会定义为“女性化”并因此被贬低的特质——例如合作、社群构建、风险规避和对集体福祉的投入——并非仅仅是与“男性化”特质(竞争、冒险、个人主义)平等的另一种选择,而可能是在物种长远存续的宏大叙事中,一种更根本、更稳健、也更“优越”的策略。

差异的社会实证:从动物界延伸到人类社会

前文讨论了动物界中雌性偏向集体利益、展现亲社会行为的诸多例证。在人类社会中,类似的性别行为差异也同样显著。

研究表明,男性往往倾向于“个人能动性(agentic)”行为,追求个人利益的最大化;而女性则更常表现出“公共社群性(communal)”行为,更关注集体福祉、关系维护与社群稳定。这种模式并非个别现象,而是广泛存在于学术界、职场乃至家庭分工之中。

在高校与科研机构中,女性教授承担了大量所谓“非晋升任务(non-promotable tasks)”,例如指导学生、组织学术活动、参与各类委员会。这些工作虽对学术社群的良性运作不可或缺,却极少计入评估体系,难以转化为个人声望或晋升成果。相较之下,男性教授则能更专注于产出论文、争取经费等更具“回报率”的科研工作。

类似的不平衡也出现在企业环境中。越来越多研究使用“办公室家务(office housework)”来形容这种性别化分工:女性更可能被期望或主动承担如培训新人、组织团建、照顾团队情绪等“看不见的劳动”。这些事务虽然对公司文化与内部凝聚力有重要价值,却通常不被纳入绩效考核,也无法直接转化为升职或奖金。

这样的分工也延续到我自己的观察中。公司里的女性同事常常承担起搭建团队文化、扶持新办公室、照顾新人等任务,而男性同事则更聚焦于能带来直接经济效益的业务工作。两者的行为模式呈现出清晰的分野:一个关注系统维护,一个追求个体收益。

在更宏观的层面,这种“集体导向性”也体现在育儿与教育等传统女性职业中。主流女权主义一度将家庭主妇视为“无产出”的角色,将育儿、教育等女性集中行业视为“低价值劳动”。

然而,无论是在《The Better Half》还是《Inferior》中,作者都明确指出,正是这些被低估的劳动——母亲的照料、教师的教育——构成了人类得以繁衍、智力得以进化的根基。

因此,问题的核心不在于“为什么总是女性在做这些事?”,而在于“为什么我们的社会体系性地贬低这些事?”。

症结不在于女性的“关怀天性”,而在于父权制的价值体系——无论是学术晋升委员会还是企业绩效评估系统——都只被设计用来识别、量化并奖励那些充满竞争性的、个人主义的“个人能动性(agentic)”成就。

解决方案不应是要求女性脱离这些岗位、转而模仿男性的工作路径,而应是推动社会重新评估这些长期被边缘化的劳动形式,赋予其应有的价值与回报。

这些例证共同揭示出:女性在行为模式上更具“集体导向性(communal orientation)”,她们对社群的维系、组织的稳定与社会的长期福祉,具有不可替代的结构性作用。

价值的再排序:我们真正需要的社会革命

长期以来,主流女权主义似乎陷入了一个战略陷阱:我们耗费了巨大的精力去证明“女性也能做到”——我们也能打猎,也能从事理工科,也能在男性的世界里平步青云。然而,这种不懈的证明,本身就内含了一个危险的预设:即“狩猎”和“理工科”所代表的男性主导领域,在价值序列上是更高级的。

但其实我们不需要一遍遍证明“女性也能打猎”,也不需要强调“女性也能胜任理工科”。问题不在于女性是否有能力,而在于我们为何将某些能力视为更有价值。

在《Inferior》中,Saini试图证明女性在男性主导的领域中同样优秀;但这条路径的盲点在于,它默认了“男性的工作”更重要、更值得争取,从而忽略了一个更根本的事实:采集、育儿、教学、护理等传统上由女性承担的劳动,本身就是维系人类生存与社会稳定的核心,却长期被系统性贬低。

这些工作往往具有极高的正外部性——它们不仅惠及家庭成员,更对下一代的健康成长、社会再生产以及公共福祉有着深远影响。然而,在资本主义与父权制主导的价值评估体系中,它们被归入“无产出”或“低价值”类别。这并不是因为这些劳动本身无意义,而是因为衡量价值的标准本身就带有偏见。

正如政治哲学家Nancy Fraser所批判的那样,近年来广受欢迎的“精英女权主义”(如Sheryl Sandberg的“Lean In”模式),将女性解放等同于在男性设定的职场游戏规则中“成功上位”,从而忽视了结构性的不平等。

她指出,主流女权主义将“进入男性领域”视为解放的终点,而未曾真正质疑那些“女性领域”之所以被贬低的机制。这实际上是在默认一种隐性的价值等级制度:男性做的事更重要,女性做的事必须被抛弃,才能实现“成功”。这种看法在本质上是认同了父权社会对这些工作的价值判断,是一种深刻的内在“厌女症”。

真正的社会转变,必须从改变价值评估体系开始。

社会进步的标志,不应仅仅是出现更多女性CEO和科学家,而是整个社会终于开始公正地承认并回报育儿、教学、护理等关怀工作的巨大价值——这些工作拥有无与伦比的正外部性,却是我们经济体系中被贬低得最彻底的一环。

真正的解放,不是让女性逃离那些被低估的岗位,而是要发起一场彻底的价值重估,从根本上改变社会的评估与回报体系。

正是在这一点上,《The Better Half》尽管在科学细节上或有瑕疵,却展现出了惊人的政治勇气。这本书所代表的差异女权主义方向,为我们提供了一条摆脱精英主义陷阱的可能路径。

这条路径的核心不是模仿男性、迎合体制,而是挑战体制对“价值”的定义。它告诉我们,女性不需要证明自己“像男性一样优秀”,因为她们所做的、所代表的、所贡献的本就不可或缺、不可替代。真正的任务,是去承认、尊重并公平回报所有形式的人类贡献,尤其是那些支撑着社会运转、却被长期低估的“女性的工作”。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐