反抗的幻觉与therapy话语的政治逃避:“治疗创伤”还是“适应压迫”?

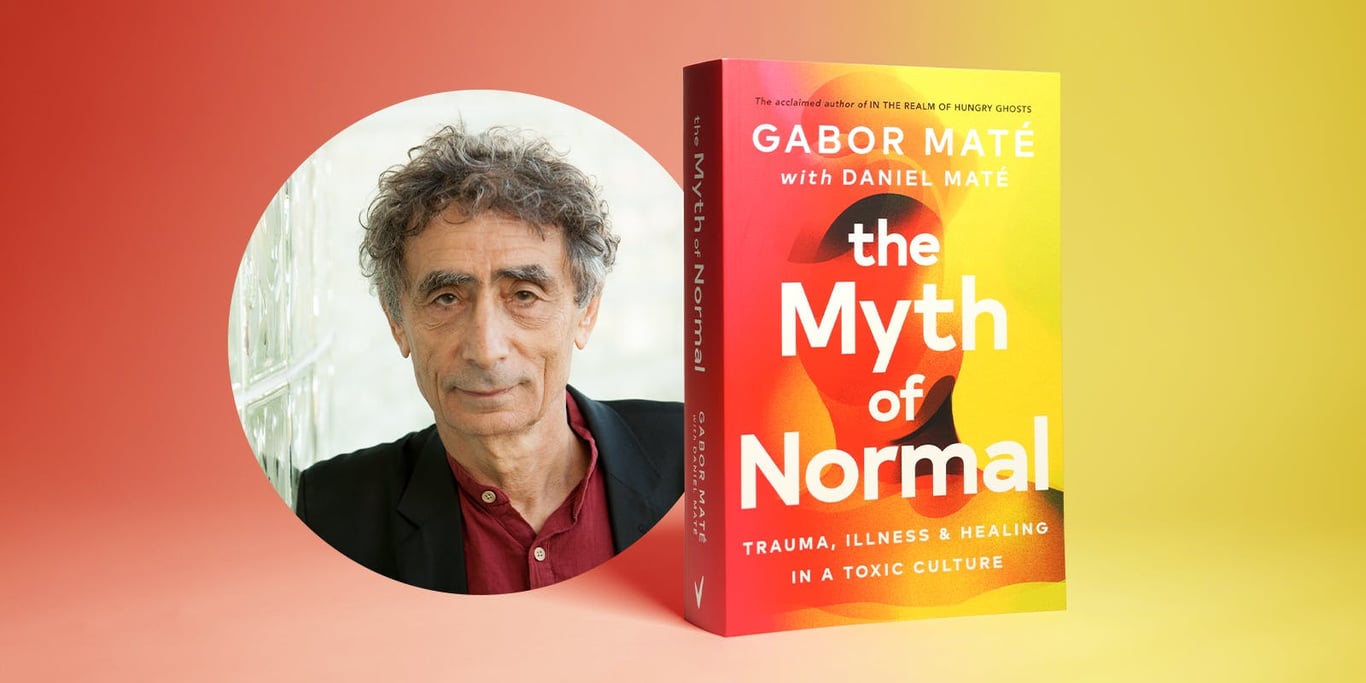

我的therapist很喜欢给我推荐Gabor Maté的youtube演讲视频,但我看了这些演讲总有种说不出的不适感,读了他的《The Myth of Normal》之后我想明白为什么了。

这本标题很有噱头的书承诺解构“正常”背后的权力逻辑,但本质上依然是可销售的灵性鸡汤。作者一边承认“心理问题是社会病态的症状”,一边将解药指向“self compassion”和“接纳创伤”,将结构性暴力转化为心理调整的"个人"课题,这不是激进,而是更温和、更市场友好的旧酒新瓶。

书名的“伪激进性”

这本书的标题很有噱头也很有迷惑性,乍一看这个标题,我以为作者是要在书中挑战“正常”的霸权,对“健康”、“疾病”等概念如何被资本主义、种族主义、父权制所塑造的进行系统性批判。但读完整本书,我却发现这种批判性的承诺并未真正兑现,真的很想大声说诈骗。

书中确实零零碎碎地提到社会制度、政治暴力与心理疾病之间的联系,但都局限于非常空洞和宽泛的口号,整本书仍然是围绕“创伤与疾病之间的个体关联”来组织内容的。

作者又还是回到了自己的老本行——therapy,强调个人的主观能动性、接纳创伤、self compassion。作者的立场始终扎根于他作为一名therapist的经验,讨论个体创伤、童年经历、情绪压抑如何“引发”身心疾病,强调mindfulness、self compassion、self acceptance等路径来“治愈”你的心理疾病。

作者一方面宣称心理问题不仅是个体问题,而是“社会病态的症状”,但另一方面,治疗路径却又全面回归到“疗愈个人”上。这种矛盾让人感觉他一边承认结构性暴力的存在(比如贫困、歧视、殖民创伤),一边又要求个体用“自我疗愈”的方式去对抗这些外部压迫。

这还是回到了这本书的名字想要批判的东西——将社会问题转化为个人心理问题,依靠个人therapy来对抗贫困、歧视等结构性暴力导致的心理问题。作者强调接纳创伤和self-compassion,但如果一个人的抑郁源于工资奴役、种族歧视或性别暴力,这种个体化方案本质上是在要求受害者“调整自我以适应压迫系统”。

正是这种上下文断裂、题文不符的现象,让我觉得书名《The Myth of Normal》只是一个噱头,用来迎合当前越来越多人意识到“问题不只在我”的觉醒趋势,但作者作为一位therapist的知识训练和职业背景,决定了他无法真正去回应“结构性暴力如何造成心理疾病”这一命题。

书名《The Myth of Normal》只是在形式上激进,但内容是妥协的,最终提供的是无害的个人成长self help指南,这种表演化的批判将反抗姿态转化为可销售的商品,迎合了self help读者对“可操作的解药”的渴望,而非沉重的政治经济分析。

这本书将社会问题重新个人化、情绪化,寄希望于通过心理学手段化解结构性创伤,让读者误以为:只要我做足therapy,就能治愈因为系统性压迫而产生的痛苦。这类似于企业给过劳员工提供“正念课程”而非减少工时——将结构性矛盾转化为个人心理问题,恰恰维护了压迫系统本身。

“奇迹治愈”叙事的危险性

作者试图打破身心分离的旧框架,强调心理创伤不仅与心理疾病密切相关,也可能深刻影响身体健康,包括自身免疫疾病、神经系统疾病乃至癌症。他甚至引用了一些“奇迹治愈”的案例——患者在放弃常规医学治疗、与内在创伤“和解”之后,从晚期癌症中“奇迹般地康复”。

作者的叙述方式过于倾向“心理调节即可逆转癌症”等暗示,让我觉得他已经在“神棍”的边缘疯狂试探了,仿佛在说只要与内心和解,就能靠改变想法来治愈癌症。这不仅可能削弱常规医疗的重要性,还可能给那些尽管付出了最大心理努力,但病情依然恶化的患者带来不必要的压力或负罪感:如果你生病了,是不是因为你不够self aware?不够mindful?不够爱自己?

这也与我多年来接受therapy以及阅读各种心理治疗书籍时的感受一致。我的therapist、各种self help书籍都在宣扬这件事情——只要你改变自己的想法,你就能改变自己的处境,只要你相信你deserve某件事(爱、健康、金钱、体面的生活),你就能somehow magically manifest这个东西出来。

这种叙事的危险在于,它把复杂的社会结构问题、医疗资源不平等、生理机制等因素,通通简化为“个人信念”的问题,并将疗愈的责任完全推回给个体,反而加重了原本就处于困境中的人的负担。而且这类叙事常被商业化为高价“灵性疗愈课程”(如“癌症心灵训练营”),瞄准患者的绝望心理。作者可能没有直接牟利,但其话语为这类产业提供了“权威背书”。

灵性话语的逃避性

除了比较传统的therapy之外,作者的解药方案还包括尝试萨满、冥想、亚马逊草药死藤水(ayahuasca)、原住民致幻药物等属于灵性(spirituality)的非西方实践,充满了对“原始”浪漫化想象,将非西方文化简化为神秘、纯净、未被污染的灵性解药和疗愈道具。我作为一个东方人每次看到这种都血压升高,警铃大作。

西方白人一遇到精神危机就喜欢到东方去寻找心灵的慰藉,将东方文化简化为“神秘解药”,美其名曰改正自己的“文化近视眼”,对不同文化保持开放心态云云。但受过创伤的西方人通过挪用他者文化获得救赎,对“原始”的浪漫化想象,寻求“异域神圣他者”,不正是作者自己想要批判的西方中心视角的“他者化”和“猎奇化”?

作者对于非西方文化实践和解决方案的推崇,其实本质上是在服务于他对自己的西方文化缺陷的批判。作者将非西方文化再次他者化,用来“修补”西方现代性带来的心理裂缝,对东方文化并无真正的理解或尊重,而只是将它们作为对抗西方理性主义危机的工具,为了解决自己的文化困境而消费异域文化。

西方人能够在东方文化中找到解药,很有可能是因为我们的文化对于他们来说有很强的“他者性”和神秘性,安慰剂效应和心理作用被放大了。但我作为一个从小就生活在这种东方文化里的人,这些文化早已祛魅,甚至是我们日常生活的一部分。

比如说画符烧了喝下去,对于西方人来说可能觉得这是什么很厉害的“东方神秘力量”,心理暗示起作用了就有效果了,但对我来说这是非常常见的东西,没那么神秘,就没有这个心理作用。这些手法对我无效,原因不是“灵性不够”,而是这仅仅是我小时候见得太多的民俗操作。

西方人通过“购买灵性体验”完成“自我救赎”,东方文化沦为服务白人心理需求的工具,本质上是一种文化剥削。

被资本驯化的反抗和系统性的虚伪

这本书题文不符的矛盾恰恰映射了当代社会的症结:人们意识到“正常”是虚构的(如职场压迫、种族歧视的“常态化”),却被迫在个体层面寻求解药。

作者希望批评结构性的暴力,但受限于他自己作为一个therapist的背景和经验,无法给出结构性的解决方案,于是“灵性成长”、“文化挪用”成为填充空白的安全选择。这种“灵性逃避(spiritual bypassing)”本质上是一种政治冷感,用个人therapy逃避结构性困境,把本应指向集体行动的愤怒转化为“内在疗愈”的素材。

当然,问题不仅仅出在作者身上,也出在他面对的受众与市场机制中。读者渴望的是“可操作的方案”,而非沉重的政治经济分析;读者渴望“快速解药”,而非承认“有些痛苦需集体行动才能缓解”。

出版社深知,中产读者想要的是“不威胁现有生活方式的批判”,而回避了拒绝消费主义、组织工会、劳工运动等真正挑战权力的方案。因此,市场筛选出最易销售的产品:个人化、去政治化的心灵鸡汤,将反抗姿态转化为可销售的商品。这也是当代“疗愈产业”的核心矛盾——它声称要解放个体,实则将人禁锢在自我优化、个体therapy的牢笼中,推动人不断内省、提升、精进,却始终无法真正改变自身所处的社会处境。

这些批判性话语被资本收编为营销标签,稀释了真正的反抗,以批判为幌子,卖的却依然是个人化的逃避方案。当“批判结构”沦为“心灵鸡汤”的包装时,我们需要的或许是更彻底的政治经济分析,将“灵性逃避”转化为“政治愤怒”,而非self-help畅销书。

传统therapy问“你如何调整自己?”,而激进therapy问“我们如何改变让你生病的环境?”真正的疗愈不是“适应系统”,而是“识别系统暴力并组织反抗”。意识到系统如何将痛苦私有化,便是夺回集体力量的第一步。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐