潮流、品味与身份:文化如何重塑不平等

文化不是纯粹的审美选择或个性表达,它是社会结构性不平等最日常、最隐蔽的体现。

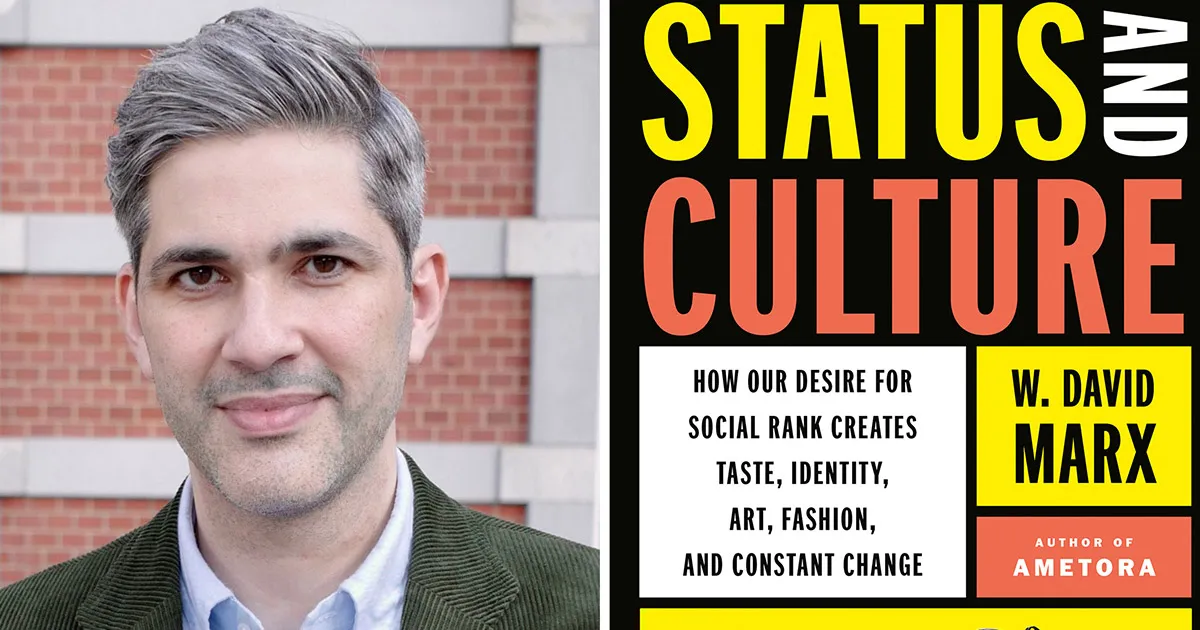

W. David Marx的《Status and Culture》指出,文化将深刻的阶级焦虑、资源稀缺和资本逻辑,转化为可消费的品味、可追逐的潮流,以及可用来相互区分的身份符号。我们以为在选择喜好、定义自我,实则不过是在权力结构搭建的舞台上,参与一场永无止境的地位竞逐。

潮流更迭、亚文化诞生、社交媒体上的个性秀场,看似自由多元,背后却是资本对不平等的再生产,是我们在地位游戏中被规训、被消耗、被收编的写照。这本书直击文化的本质——它不仅塑造我们的欲望,更把不平等以“品味”的面貌自然化、合理化。

阶级驱动的文化永动机:地位焦虑与文化生产的循环

在这本书中,作者揭示了一个本质性的文化逻辑:文化的演变与创新,并非源于人类对创造的渴望或对美的单纯追求,而是源于社会等级斗争中对地位区分的渴望。

文化变迁的动力,不是美学理想,而是权力意志,让文化成为阶级压迫的工具和战场。

托斯丹·凡勃伦(Thorstein Veblen)在其著作《有闲阶级论》(The Theory of the Leisure Class)中提出的“炫耀性消费(conspicuous consumption)”概念 。炫耀性消费是统治阶级用以划定边界、巩固地位的手段。

物品的价格、罕见性和无用性,远比其实用价值更重要,因为它们作为符号能够传递阶层信息。上层阶级借此宣布:“我们和你们不一样。”

德国社会学家格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel)的“涓滴理论”(trickle-down theory)则揭示了这场斗争的动态过程:上层社会通过创造新的文化样式来保持自身的特权标志,而下层社会则不断试图通过模仿来缩小差距。

这场“你追我赶”的循环,正是文化创新的隐秘推手。这种“创新”不过是阶级自我防御机制的延伸,其终极目的从来不是为了丰富文化,而是为了确保特权群体始终高人一等。

法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)在《Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste》中指出,文化品味本身就是一种权力形式,是符号暴力的体现。所谓“高雅”的定义权掌握在统治阶级手中,这种品味标准在社会中被普遍认同和内化,使得被排除的群体甚至意识不到自己的被排除是因为权力运作,而非品味上的“缺陷”。

不同阶层采取不同的策略维持自己的地位边界。

老钱(Old Money)阶层依赖于家族传承的文化资本、历史感和排他性资源;

新钱(New Money)阶层通过大规模、浮夸的消费来昭示新晋地位;

专业(Professional Class)阶层则以教育、知识和品味的精致化来巩固自身的独特性。

表面上看,这是多元的文化表达,实际上不过是不同阶层用以维系权力格局的不同语言。

文化创新因此成为一种阶级自我防御机制的副产品。每一次新的品味符号、艺术样式或生活方式的出现,都不是为了解放个体或丰富社会,而是为了在阶级秩序中重新划界。所谓的“文化繁荣”,背后是地位焦虑的永动机,是权力结构的自我复制。

在这场无休止的地位游戏中,中产阶级陷入了最深的困境。中产拥有一定的文化资本,因此他们能够洞察这套游戏的运作逻辑,明白什么是“真正的好品味”,也最渴望通过文化消费和符号策略来提升自身地位。

然而,他们的经济资本有限,使得他们注定无法赢得这场竞争。他们是这套秩序中最焦虑、最努力、但也最注定失败的阶层。地位游戏对于他们而言,既是希望的来源,也是持续挫败的根源。

亚文化的悖论:反叛与商品化的双重宿命

主流文化的演变是阶级地位游戏的直接产物,而亚文化和反文化的出现,则是那些在主流秩序中找不到位置的群体发出的抵抗。

然而,正如作者在书中指出的,这种抵抗注定是一种悖论性的存在。亚文化想要对抗主流文化的压迫,但最终往往只能成为主流文化商品体系的“素材库”和资本市场的“免费实验室”。

亚文化最初的动力,来自对区隔的渴望。那些被主流排除在外的人群,通过创造独特的风格、语言和品味,构建起自己的地位体系。在这个体系里,亚文化资本(subcultural capital)成为新的地位符号。

正如社会学家Sarah Thornton所言,亚文化内部的地位不取决于金钱,而取决于“懂行(being in the know)”,取决于你能否掌握那些只有圈内人才知道的知识、品味和符号密码。这种内部的区隔机制,和主流社会的地位游戏本质上如出一辙——同样是为了通过符号划出边界,表示“我和你们不一样”。

这种以区隔为目的的地位游戏从一开始就注定无法逃离资本主义的逻辑。亚文化的风格、符号和态度很快被文化产业捕获、去政治化、商品化。它们被提炼成时尚元素、市场标签和商业产品,进入大众消费市场。

最初作为反抗标志的符号,一旦能够带来利润,便失去了颠覆性。朋克、滑板、嘻哈、极简主义、甚至“环保生活”,无一不是在这种循环中被收编、被中性化、被转化为可销售的形象。

亚文化在用商品化的方式表达反抗(例如通过独特的服饰、唱片、手工制品),从一开始就为市场化做好了准备。亚文化试图抵抗资本主义,却高度依赖资本主义最核心的工具——消费与风格来表达自身。

Marx所描述的正是这种吊诡:反叛自身是通过消费实现的,而消费恰恰是资本的语言。这种局限让亚文化的抵抗注定无法触及结构性的压迫根源,只能在资本主义的语境内反复扮演被吸纳、被消解的角色。

当我们谈论亚文化时,不能再用“纯粹”、“真实”、“反叛”这样的浪漫话语去粉饰。亚文化在当代社会不过是阶级地位游戏在边缘场域的变种,是资本主义市场逻辑的一部分,是那个以区隔和消费为核心的文化永动机在另一层面的体现。

数字时代的重构:互联网、资产化与新不平等

互联网曾一度被视作平等的希望——它让信息流动前所未有地自由,让知识、艺术和文化资源的获取似乎不再受限于阶级背景。

Marx的分析戳破了这种幻象:互联网确实改变了地位竞争的规则,但并没有终结地位游戏本身。相反,它催生了一种更赤裸、更残酷的地位秩序,在表面民主化的叙事下强化了系统性不平等。

传统文化资本的力量,曾经建立在信息的稀缺性之上。了解一支小众乐队、读过某本冷门经典、见识过某个远方的风景,这些知识曾是区隔阶层的武器。互联网让这些壁垒轰然坍塌,任何人只需几秒钟,就能找到曾经属于“内行人”的小众信息。

知识和品味的去稀缺化,使传统文化资本迅速贬值。而取而代之的,是更直接、粗暴的区隔符号:财富的显摆、粉丝数量、点赞和转发的可量化指标。

Marx敏锐地指出,数字时代的地位信号发生了根本转变。过去的文化品味需要时间、教育、社群积累;今天,只需流量和曝光。于是,个人在网络空间的生存压力,不再是积累文化资本,而是将自我资产化(assetization)。

所谓资产化,就是把个人的生活、性格、品味、价值观和情绪,打包成可交易、可盈利、可监控的“品牌”,通过广告、赞助、带货和流量分成转化为直接经济回报。

然而,这种资产化并不带来自由。它将个体彻底纳入平台资本和品牌资本的双重剥削之中。网红(influencer)经济表面上人人皆可参与,但在算法与商业偏好的驱动下,它更容易放大已有的经济和社会资本。

符合主流审美和文化期待的创作者,往往更容易被算法推送、被品牌青睐。而边缘群体在这场资产化竞赛中,仍然被排除在财富和地位的再分配之外。互联网地位秩序表面上是开放的,但它比以往任何时代都更赤裸地将地位绑定在经济实力和资本偏好上。

更隐蔽的压迫机制来自算法的逻辑。算法的目标从不是促进多样性或文化创新,而是最大化点击、停留时间和商业价值。它们通过不断推荐已经流行的内容、复制已有的爆款,制造出一种文化的自我循环和停滞。

文化符号趋同、创新枯竭,真正颠覆性和边缘性的表达难以在没有资本投入的情况下脱颖而出。地位游戏的门槛不仅没有降低,反而变得更加隐形、更加难以逾越。

数字平台同时制造了一种意识形态幻觉:我们被鼓励相信,只要努力经营自我品牌,只要掌握平台规则,人人都有机会逆袭。然而,这恰恰是“新自由主义”意识形态最有效的手段——它以多元化的承认、流动性的假象,掩盖对资源、权力和财富分配不公的再生产。

齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)精准捕捉了这种社会状态的虚假流动感:个体身份被迫以消费为手段,不断重塑以应对持续的不确定性。然而,身份的流动性无法掩盖资源分配的固态格局。

鲍曼笔下的“不稳定无产者(precariat)”,正是这场幻象的牺牲品:他们在全球数字资本主义的浪潮中被迫以资产化自我谋生,却永远无法跨越由资本垒起的真正门槛。在一个以消费定义价值的社会中,贫穷不仅意味着物质匮乏,更意味着你在社会意义上被降格为“有缺陷的消费者”,成为多余之人。

多元化的幻象:数字时代的意识形态陷阱与稀缺性的固守

数字时代的文化景观,表面上洋溢着对多元化的赞美。无数平台高举“多元”、“包容”的旗帜,鼓励个体展示独特身份、表达独特声音。

然而,正如Marx在书中指出的,这种多元化颂扬并未解构资本主义内在的不平等,反而在遮蔽和固化那些深层矛盾的同时,为资本积累提供了新的合法性和动员资源。

在社交媒体上,这一机制尤为显著。平台上的多元化展演——无论是种族、性别还是生活方式的多样性——看似反映社会开放包容,实则掩盖了所有表达最终都需嵌入统一的商业逻辑和流量经济之中。

齐泽克对“觉醒资本主义(Woke Capitalism)”的批判,进一步揭示了当代资本的策略性伪善。企业在营销中高举社会正义旗号,既消解了真正的政治诉求,又巧妙转移了公众对其剥削性劳工政策、环境破坏或垄断行径的质问。

南希·弗雷泽(Nancy Fraser)的“进步新自由主义(progressive neoliberalism)”理论,提供了一个关键的解释框架。在这个霸权联盟中,金融化资本与主流社会运动结成同盟,以承认政治(即对多元化、多族裔和LGBTQ+权利的认可与颂扬) 为资本主义经济议程披上进步的道德外衣。

Marx所揭示的数字时代地位游戏,其本质正是资本在新技术条件下对稀缺性、权力与资源控制的再生产。多元化的表象提供了一种文化的兴奋剂,让人们在身份展示的表演中获得短暂的意义感和归属感,却未曾动摇资本对分配机制的掌控。

要真正理解并挑战这种“进步新自由主义”的意识形态陷阱,我们必须超越对表层多元化的痴迷,重新聚焦被遮蔽的阶级再分配问题。只有如此,才可能撕开当代文化流动的表象,直面其下隐藏的结构性不平等,并思考真正的社会变革路径。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐