《Lean Out》:当“退出”成为对不公系统的真正抵抗

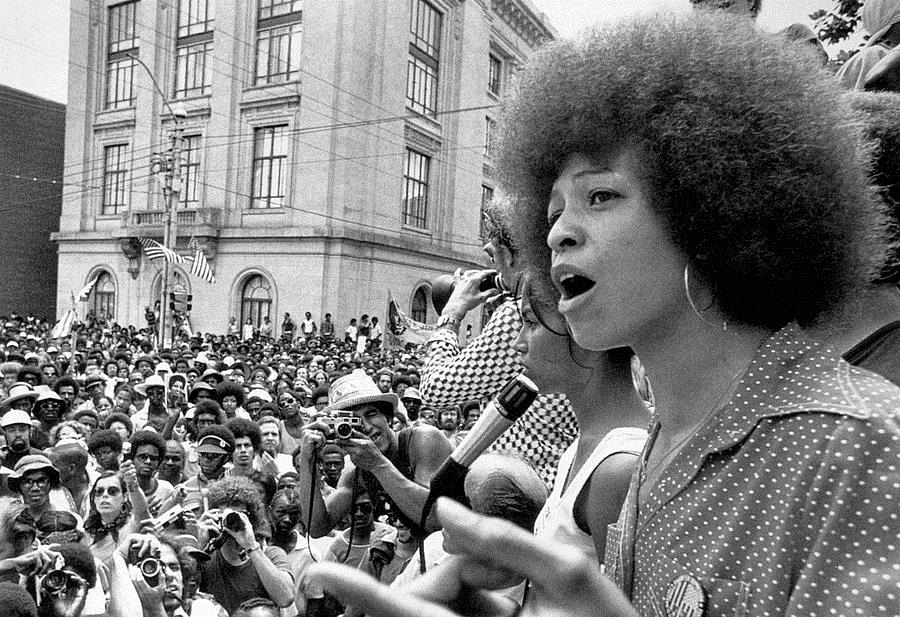

在当今许多主流女权主义的讨论中,资本主义和“企业女权主义(corporate feminism)”常被视为对抗父权制的有效手段,仿佛职场晋升和财富积累本身就是一种解放。然而,这种视角忽略了一个更为根本的问题:我们是否正在用一套压迫系统的逻辑,去反抗另一种压迫?

当“成功”被默认为在现有体系内获取权力、占据高位,而女性被鼓励通过模仿男性气质来实现这一目标时,我们所追求的或许不再是解放,而是同化(assimilation)——一种被系统收编的“平等”。

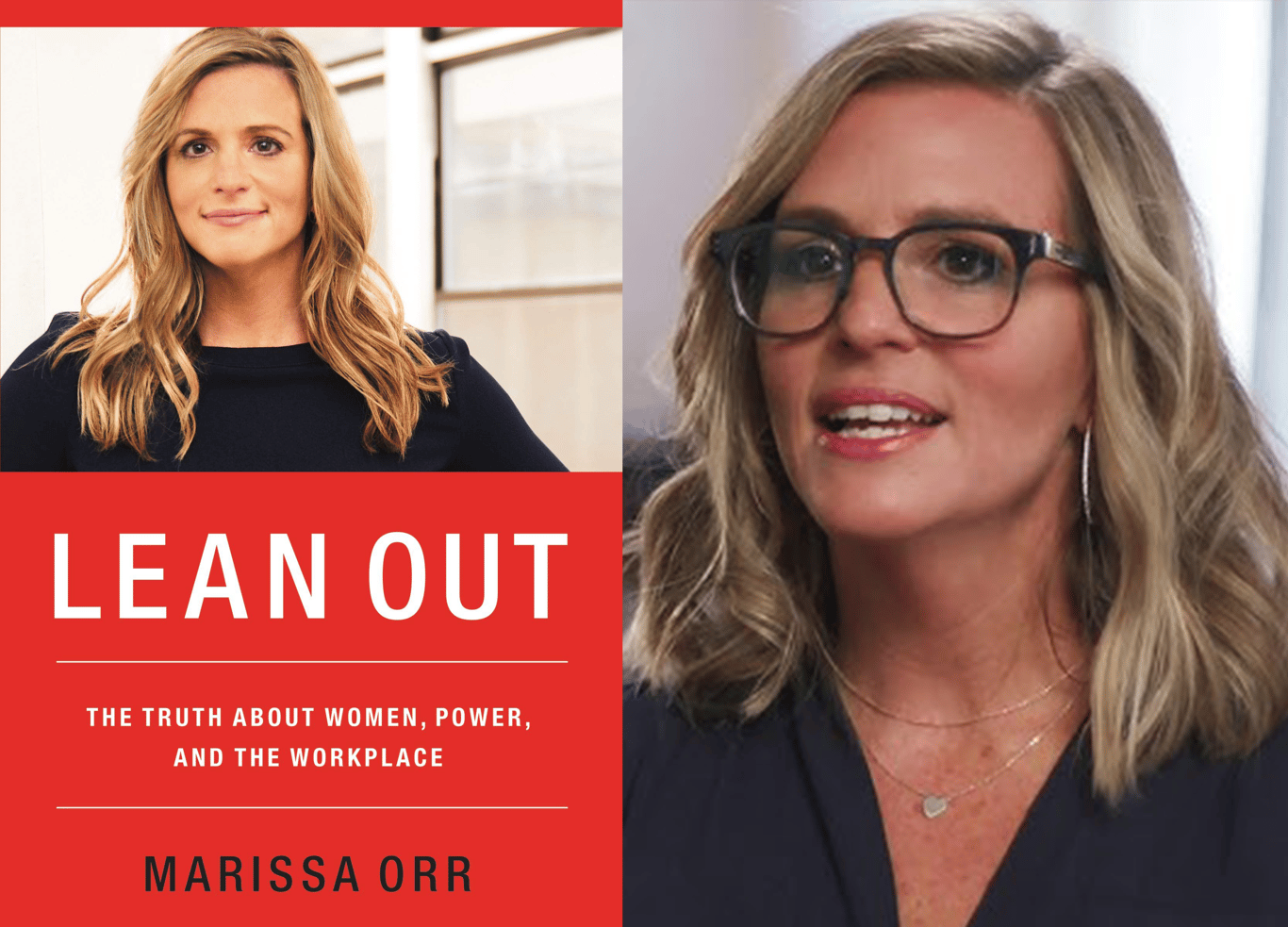

Marissa Orr的《Lean Out》正是对这一逻辑的有力反驳:不是女性需要变得更强势、更愿意竞争、更像男人,而是系统本身——一个由男性设计、为维护男性优势而服务的架构——需要被重新审视甚至重构。

自由女权主义的困局:对“Lean In”意识形态的批判性反思

在《Lean Out》中,Marissa Orr提出了一个根本性的质疑:如果女性在职场中感到格格不入,问题真的出在她们自己身上吗?

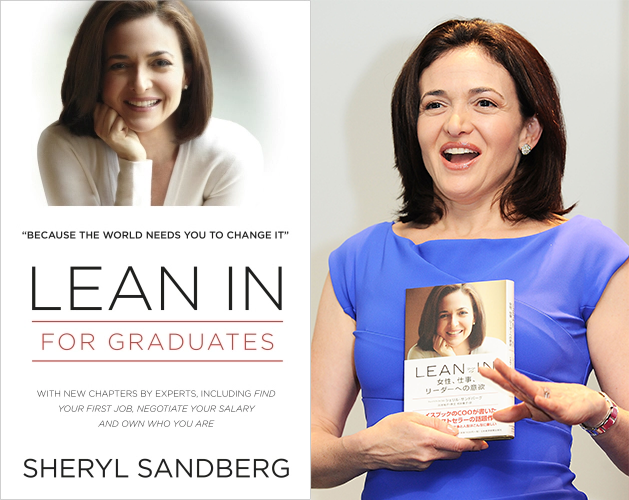

她将批判的矛头直指以Sheryl Sandberg的“Lean In”为代表的企业女权主义叙事——那种鼓励女性通过模仿男性特质(如更强势、更自信、更愿意竞争)来换取系统接纳的思路。

如果说Sandberg的《Lean In》是一本写给女性的“职场通关攻略”,那么Orr的《Lean Out》则像是一份“游戏规则批判报告”。前者在问“你该如何玩好这场游戏?”,而后者则在问“这场游戏本身值得玩吗?”

“Lean In”哲学在本质上拥抱的是一种自由女权主义的愿景:不挑战游戏规则,只追求更多女性成为游戏中的赢家。它致力于让女性在现有权力结构中占据一席之地,却从不追问这些结构本身是否公平、是否值得追求。

在Lean In的逻辑里,系统本身是无需被审视的。真正需要被“修复”和“改善”的,是未能适应系统的女性。于是,结构性的不平等被巧妙地转化为一系列个人能力提升的课题:沟通风格、谈判技巧、自信心建设等等,将变革的责任完全推给了个体,让女性将能量耗费在“成为更好的自己”上,而忽略了去追问“为何这个系统容不下本来的我?”

Lean In哲学让一小部分女性精英通过“模仿男性”而获得成功,非但不是解放,反而是对那套压迫性结构的最终确认。让少数女性成为高管,并不能改变大多数女性的处境,反而可能因为树立了几个“成功典范”,而掩盖了系统性的不公。

系统的陷阱:当“游戏规则”本身排斥女性

如果问题不在女性身上,那究竟在哪里?Marissa Orr引导我们深入企业体系的内部机制,揭示其如何系统性地偏好某种特定类型的员工,而这类员工往往大多数是男性。

错误归因:从“女性野心不足”到“职位本身缺乏吸引力”

“Lean In”式的叙事常常将女性在职场中的停滞归咎于个人因素:要么是“野心不足”,要么是“被父权规训成了温顺的追随者”。仿佛问题的核心在于女性尚未“觉醒”,解决方案则是鼓励她们更努力地攀爬既有的晋升阶梯。

然而,麦肯锡与LeanIn.org合作的《职场女性(Women in the Workplace)》报告显示,男性和女性拒绝高管职位的前两大原因完全一致:无法平衡工作与家庭,以及厌恶过多的办公室政治。也就是说,男性和女性不想当管理层的原因都是一样的,如果两性都因同样的原因(压力、政治)而对高管职位望而却步,那么合乎逻辑的推论是,问题出在这些职位的性质本身,而非女性本身。

权力定义的狭隘性:男性特质占主导

Orr更进一步地指出,企业对“权力”的定义非常狭窄。现代企业推崇的,是基于职位权威的“法定权力(legitimate power)”,以及基于个人能力的“专家权力(expert power)”——这两种权力都与自信、强势等传统男性特质高度绑定。

而那些更侧重于人际关系和影响力的“参照权力(referent power,即通过赢得尊重、建立联结而产生的影响力)”,虽同样能驱动团队,却往往被排斥在正式的晋升评估体系之外。

角色一致性理论(Role Congruity Theory)也支持这一观点。该理论认为,主动型(agentic)特质(如自信、控制欲强)被视为与领导角色和男性性别角色相符,而社群型(communal)特质(如关心他人、善于合作)则与女性性别角色相关,但与传统的领导角色不符。

这构成了一种结构性的偏见:系统将“权力”狭隘地定义为某种特定形态,继而筛选出最符合该形态的人,并最终得出“只有这些人才有领导抱负”的结论。Orr犀利地指出,许多女性并非缺乏竞争力,而是拒绝认同一套与自身价值观错位的“奖品”。

被误读的行为:“自信差距”与情境谈判力

主流叙事中常提到的“自信差距(confidence gap)”,认为女性在谈判(例如薪酬谈判)中不如男性积极,因而处于劣势。但Orr驳斥了这一观点。

研究表明,当谈判情境结构化、规则清晰,或女性为他人而非自己谈判时,性别差距显著缩小甚至逆转。这证明所谓的“信心缺陷”本质是系统模糊性带来的副作用,而非女性内在的特质。

同样,女性更倾向的“道歉”或“社群优先”行为,常被误解为软弱,实则可能是高情商与协作力的体现。但在推崇虚张声势(bluffing)的企业文化中,这些优势反而被系统性贬低。

“潜能”陷阱:绩效优良却仍难晋升的系统性偏见

最具说服力的证据来自绩效评估体系本身。耶鲁大学Kelly Shue等人的研究揭示:女性往往在绩效评分中高于男性,却在“领导潜能”这一主观评价中持续偏低。企业人为地将“绩效”(可客观衡量)与“潜能”(高度主观)分离,从而为偏见提供了制度通道。

“潜能”成为一个充满男性刻板印象的黑箱——魄力、魅力、冒险精神等特质被默认为“潜能的标志”,而勤奋、执行力等“优秀执行者”特质则不被视为“领导力材料”。结果,高效的女性被卡在“高绩效-低潜能”的晋升瓶颈中,无法进入高层。这不仅是个别偏见,更是系统设计上的排斥。

Orr指出,这也很有可能是女性在学术界表现更加优异的原因。学术环境与企业环境所奖励的技能存在根本性的脱节 。女性在学术领域表现优异,因为学校看重的是勤奋、遵守规则和细致等特质。然而,她认为,企业界奖励的却是传统上与男性相关的特质,如自信、冒险精神和政治手腕,而这些并非学术评估的重点。

Orr 通过多重证据链表明,问题远非“女性需要更努力”,而是体系从权力定义、行为奖励、到评估机制,都在系统性地偏好某种特定类型的参与者。

重构游戏:超越零和竞争的思维陷阱

Marissa Orr在《Lean Out》中提出的不仅是一种批评,更是一项根本性的重构:现代企业架构从本质上讲,是一个前工业时代的遗产,一套围绕零和博弈、线性晋升和“赢家通吃”逻辑设计的系统。

问题在于,当“抱负”、“领导力”甚至“成功”本身,都被默认为必须展现竞争性、攻击性和高度自我导向的男性化特质时,那些擅长协作、共情、建立共识的行为方式,便无形中被系统贬低了。这并不是说女性缺乏竞争力,而是指出:我们所处的这套规则,从一开始就没有将她们的生存方式视为“有效”。

研究显示,男性和女性在面对竞争时确实存在不同的动机和情绪反应。男性通常在传统竞争环境中表现更为积极;而女性的竞争力,则显著依赖于情境与激励性质。当任务强调合作、社会受益或团队共赢时——例如,奖金共享或为公共利益而竞争——女性的竞争意愿和表现与男性不相上下,甚至更优。

这强烈地表明,问题不出在个体是否“敢于竞争”,而在于游戏规则为谁而设计。当系统不断强化“要么赢、要么输”的单一路径时,它自然筛选出那些适应这种逻辑的人,同时排除那些倾向于双赢、关怀导向或意义敏感的人。

重塑价值:当“退出”成为对体系的理性回应

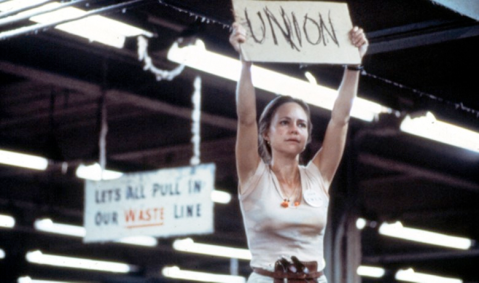

Orr最具颠覆性的洞见在于,她并没有把女性的“退出(Lean Out)”解读为软弱或逃避,而是视为一种理性选择。

许多男性和女性拒绝高管职位,并不是因为缺乏野心,而是因为这些职位要求高度的自我异化——牺牲健康、家庭与生活意义,投身无休止的权力斗争和办公室政治。拒绝这种轨道,并非失败,而是一种对非人化工作环境的抵抗。

在Orr看来,女性更常运用和重视的影响力、协作、共情,并不是“软弱”,而是一种更高级、更可持续的权力形式。它更适合应对当今社会的复杂问题,而企业系统仍执着于“命令与控制”的法定权力与专家权力——一种既过时又低效的遗产。

女性的“Lean Out”,其实是“Opt Out”。它并不是消极退场,而是积极地“用脚投票”,拒绝接受一个有毒的奖品。信息很清楚:问题不在于“我做不到”,而在于“我不认为那值得”。

如果企业持续运转在零和竞争逻辑下,它不仅排斥女性,更在系统性地丢掉对组织有利的才能。那些能够协作、建立共识、推动双赢的人才,被淘汰在外。而在知识经济时代,这些恰恰是创新与长期成功最需要的能力。换句话说,现行系统既不公正,也低效。

《Lean In》与《Lean Out》最核心的哲学分歧在于,前者所追求的,是一种“追求同一性的平等(equality as sameness)”:当女性的行为、欲望和职位数量都与男性相同时,平等就实现了。这本质上是要求女性融入并认同一个既有的、由男性定义的系统。

而Orr的整本书,都在倡导一种更深刻的理想:“追求公平的平等(equality as equity)”。这种模式承认并尊重人与人之间的差异,它不要求女性变得更像男性,而是要求系统变得更具包容性和灵活性,能够同等地珍视和奖励不同的天赋、偏好和成功路径。

《Lean Out》不是一本教你如何在旧世界里更好地生存的指南,而是一份邀请函,邀请我们所有人共同去想象并着手构建一个更公平、更高效,也更人性的新世界。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐