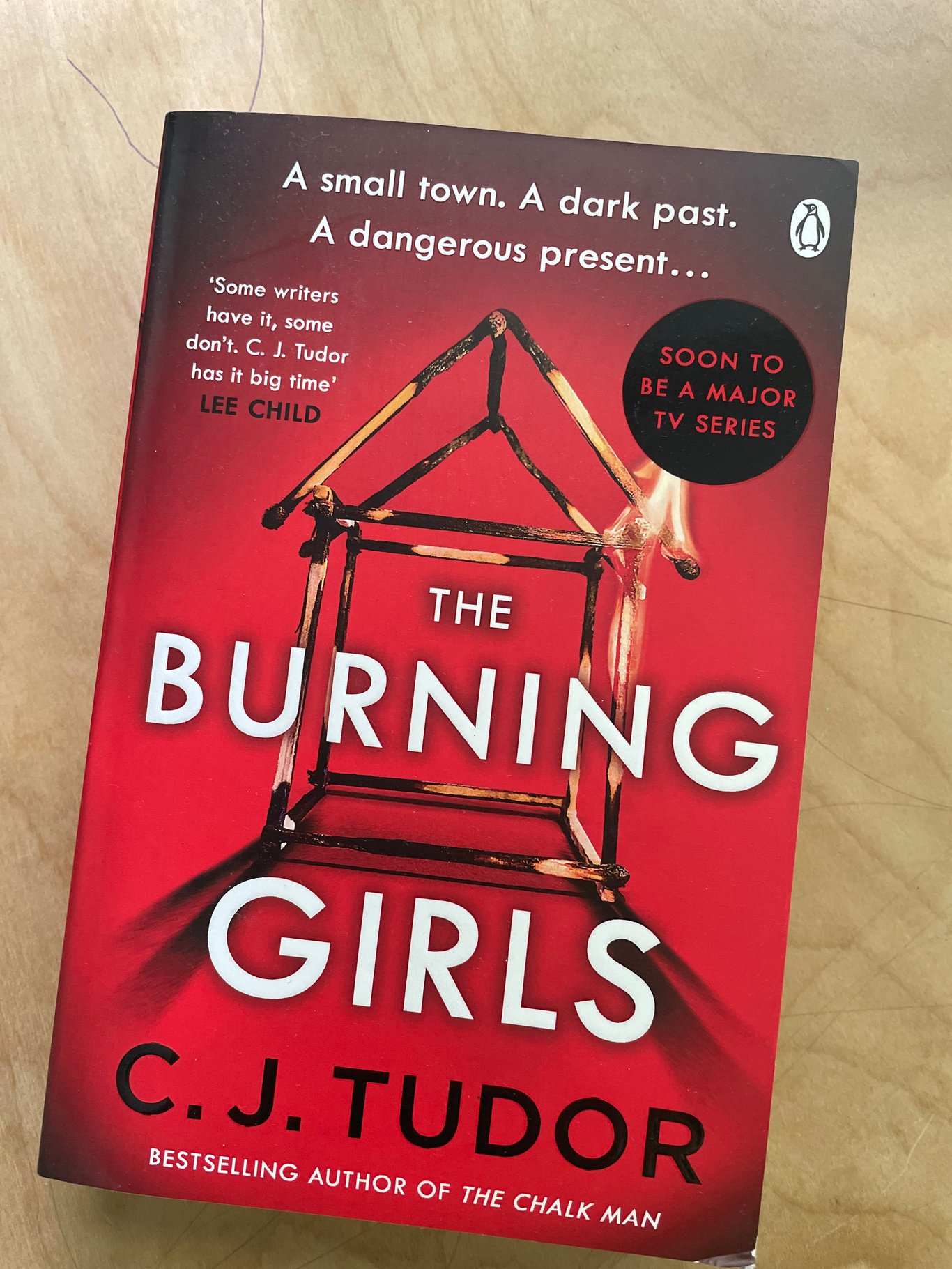

《悲傷的老虎》之三|受害者都會反殺嗎?讀《Burning Girls》#不必讀

「Hurt people hurt people.」

這句話在家暴圈很是流行,我第一次讀到這句話也是在《看不見的瘀傷》裡——一本描寫社會工作者與家暴受害者的書。其實不只是家暴圈,很多暴力犯罪的人追溯到他們的過去,往往看到的都是他們悲慘的身世,扭曲的原生家庭,殺人犯不是從小被寄養、拋棄就是有著暴君一樣的父母⋯⋯這種情況不難理解,可是,也容易產生一種為罪犯開脫的嫌疑。難道說被傷害的人就一定會反殺嗎?

這個問題在Neige《悲傷的老虎》裡被提到,我覺得也是非常重要的議題。所謂「Hurt People hurt people」,是說被傷害的很深的受害者們都會反過來去傷害別人嗎?Neige的答案是否定的。

看過之前的兩篇關於《悲傷的老虎》書評或者聽了夜話的朋友們知道作者Neige受到了非常非常深的傷害,傷害持續很多年,涉及亂倫與性侵。可是,Neige寫道,她並沒有因為自己受到這樣的傷害就變成殺人犯去報復殺人;也沒有去自殺(雖然這兩種都有想過)。

傷害是這樣的暴力,需要再次以暴力結束循環

#為什麼不必讀

因為已經被拍成電視劇了😂更重要的原因是作為Thriller,這個故事的情節似乎比文字本身要稍微「好玩」一些。

喜歡Stephen King,卻⋯⋯

作者Tudor好像特別喜歡Stephen King,在《Burning Girls》開篇之後就不斷提到Stephen King的名字或者作品,好像單單是提到King的名字或作品就能夠讓故事增加很多恐怖氣氛,不怒自威😄然而,Stephen King在二十年前的自傳裡談寫作時就寫道, 他自己是多產作家,長時間的寫作生涯讓他對於寫作和文字駕馭有了一定的經驗,其中給予英語寫作者的一個重要經驗就是「能不用副詞就不用副詞」。他自己也戲言,非常討厭副詞。

然而,雖然常常提到King,作者Tudor卻似乎沒有看過King的寫作建議——至少,Tudor的副詞使用是超過了我正常能夠接受的範圍(不知道是不是在King的名字重複率極高的情況下讓我對於副詞的忍耐度降低了),幾乎每一個動詞前後都附著著一個副詞,好像副詞的存在讓動詞和整個氣氛都拔高了一個尺度😂其實作用相反。過度地使用副詞令文字生硬、擁躉⋯⋯失去了Thriller本該有的氣氛感。👈自然,文學性降低了很多。

每一個受害者都會反殺嗎?

所以,這是一個發生在小鎮裡的教堂間的故事。時間跨度幾十年甚至上百年。幾十年前, 教堂曾經在一次獵巫過程中將無辜的女孩燒死,從此,這些被燒死的女孩就在教堂和小鎮周圍出現,而看到這些被燒死的女孩的冤魂的人其實是遇到困難,女孩想要提醒的人。現今,一個女牧師帶著自己十幾歲的女兒來relocate。女牧師的女兒在一系列奇奇怪怪的事件中總是看到燒死的女孩好像在提醒著她什麼。原來,一直在支持教堂並為教堂做抖內的家庭其實隱瞞了很多罪惡的秘密。逐漸解開秘密的同時,女牧師的過去也逐漸浮出水面。原來她才是多年前被這裡曾經的一個牧師性侵過的受害者之一。她受害後幾乎走上了同樣的道路,而這條路最終也一直通向了反殺。

原諒我的劇透,反殺的劇情實際上是有很大程度的爽文感在裡面。畢竟,如果我們都站在受害人的角度去看世界,誰想要就這樣嚥下一口氣呢?復仇是最爽的處理方式。而無論是電視劇還是書籍,讀者還是需要這樣一種被娛樂的痛快淋漓感的。不能憋屈,不能窩囊,更不能允許受害者拖著爛尾的人生苟活在痛苦中。

然而,Neige在《悲傷的老虎》中就早已告訴我們——真實的世界裡,反殺的是少數;自殺的是多數;更多的受害者則真的是拖著爛尾的人生繼續苟活在痛苦中。難怪,這樣殘忍的現實出現在文學裡,是要被出版商一次次拒絕的。

其實讀者或觀者也知道,反殺不過是娛樂性的,一時痛快,更多的存在於虛構中。但正是這種無可救藥的世界讓太多人選擇哪怕一剎那的虛構,也值。

我曾經很喜歡看反殺的故事。如果一個故事裡沒有反殺,就好像故事本身已經不真實了,怎麼可能有人會忍得了?現在正相反。我的成長就是慢慢理解了,反殺是少數,是激素下的幻想和虛構,更多的受害者真的成了被侮辱的和被毀滅的。正義卻一直在來的路上。

反殺的一個死角

其實我最想說的是反殺往往會出現的一個死角——殺死替罪羊。受害者在一次次的經歷情緒重現之後逐漸走到崩潰邊緣,但是有時候會去殺trigger她/他的那個人,而不是最初造成創傷的那個人。好的情況是因為那個造成最初創傷的人已經死去,沒有辦法反殺;但更多的情況是受害者選擇物理遠離之後卻一再在日常生活中經歷情緒重現,從而一次次崩潰時無法辨認自己有這樣大的情緒反應的真正原因,於是反殺掉的是那個「替罪羊」,而不是真正的「罪魁禍首」。

有意思的是,殺死替罪羊這種事情一個不夠,多少個都不夠,所以就只見連環殺手殺殺殺,殺紅了眼,殺上了癮,就是沒有殺到真正的源頭。等抓到了,發現殺手也是「hurt people」中的一個之後,才知道原來真的hurt到他/她的那個人,竟然一直都沒有被殺掉。被殺掉的替罪羊往往都是在行為舉止或者任何一個奇怪的方面讓殺人者想起那個「真正的源頭」的人,而這些trigger殺手的細節可能數不勝數,源源不斷,也常常有自己的pattern,但大多數情況下不難在「真正的源頭」的那個人身上找到。

⋯⋯

所以當我看到反殺到「真正源頭」的故事時,總會覺得舒一口氣。否則,反殺的受害者不明不白,永無停歇。

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情❤️❤️❤️

- 来自作者

- 相关推荐