《絕地盟約》|一部游走於人類社會道德邊緣的“人吃人”空難片

原文於2024年3月16日首發「耐觀影」

本文提及的電影/書籍除了《絕地盟約》外皆為大陸譯名

空難題材在災難片這一類型里往往是難以觸碰的。因為飛機只要墜落其存活率就會奇低,並且從災難發生到結束的時間跨度很小。種種原因都導致創作這類電影的難度之大,新世紀最會拍災難題材的美國和韓國,產出的優質空難電影也是極其稀缺。

空難大多時候以元素的形式輔佐電影類型,韓國近年上映的《非常宣言》(Emergency Declaration),便是用空難裹挾政治的形式出現;美國的《薩利機長》(Sully)則是以機長為主視角的半傳記電影;《迫降航班》(Flight)亦是如此。不以個人視角而是塑造群像的空難電影更是少之又少,糅合犯罪類型的《空中監獄》(Con Air)、喜劇類型的《空前絕後滿天飛》(Airplane!)、甚至和恐怖聯繫在一起的《7500航班》(7500),都難免脫離了現實,變成了以飛機為“世界觀”的虛構電影。

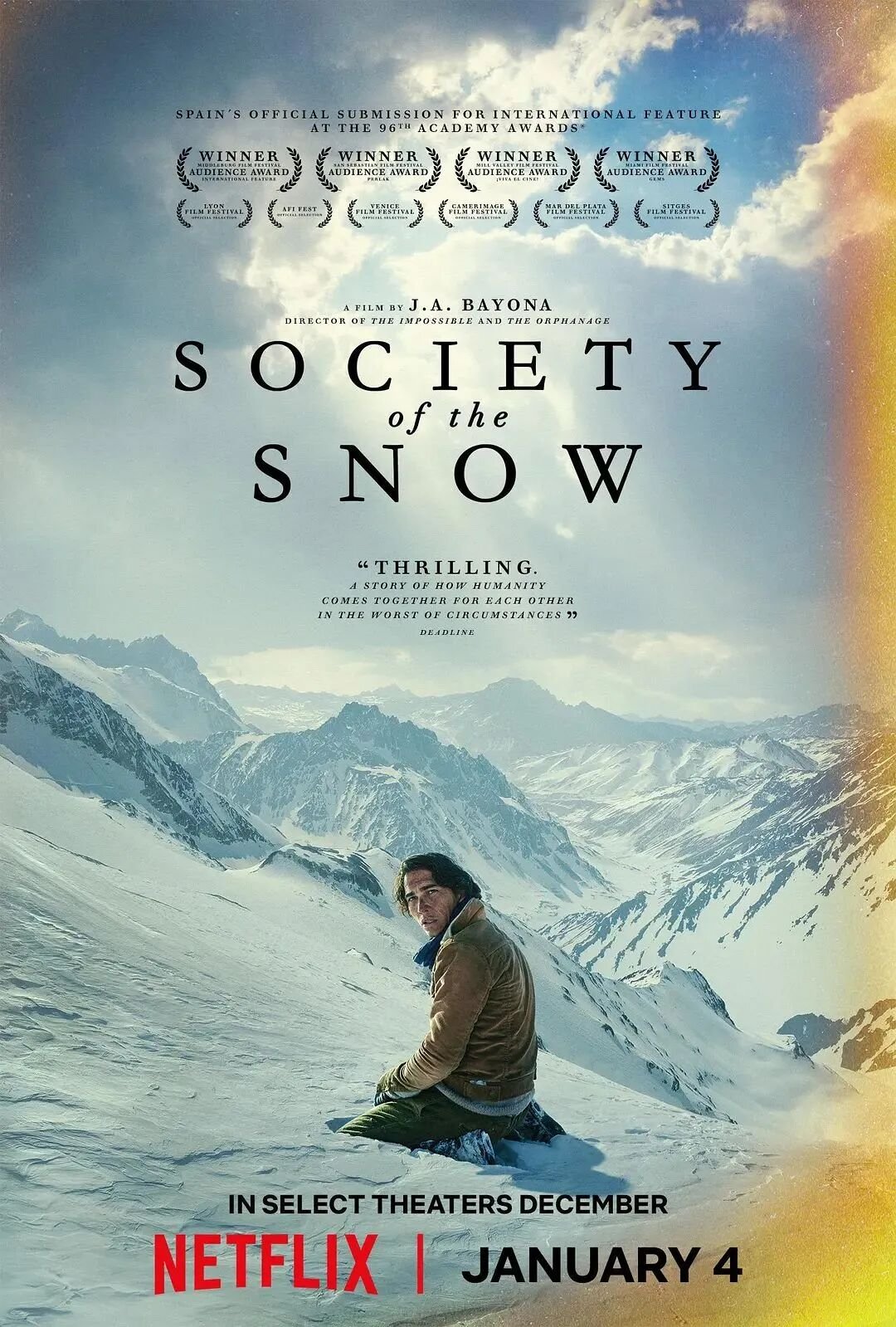

在2023年威尼斯電影節,一部根據真實空難事件改編的西語電影被選作了閉幕電影,該片也在接下來的歐洲電影獎大放異彩並提名了美國金球獎的最佳外語片以及奧斯卡最佳國際影片,它就是《絕地盟約》(Society of the Snow)。

導演J·A·巴亞納是西班牙人,曾執導《海嘯奇跡》(The Impossible)和《侏羅紀世界2》(Jurassic World: Fallen Kingdom),《絕地盟約》也是其自《海嘯奇跡》11年後再次嘗試真實事件改編的災難電影,在《海嘯奇跡》中,導演就已經展現了捕捉人性和情感中脆弱一面的精准。在這部電影中更是把人物在困境下的選擇和人性的掙扎詮釋的淋灕盡致,讓其不單單只是一部空難後的求生電影。

《絕境盟約》改編自巴勃羅·維耶西撰寫的回憶錄《雪下百態:世界上最偉大的生存故事的權威敘述》(La sociedad de la nieve),真實事件藍本是1972年的安第斯空難。

1972年10月13日,一架載著烏拉圭橄欖球隊的烏拉圭空軍571號班機(Uruguayan Air Force Flight 571),從烏拉圭蒙得維的亞飛往智利聖地亞哥參加比賽,由一架福克F27執行任務。在安第斯山脈因遇上亂流,飛機偏離航線撞山,機身斷為兩截,29人當場死亡,而該球隊內的大部分隊員則生還。

由於失事位置太偏僻,再加上該處天氣達零下40度,十分寒冷,機上有些人因失溫或遇上雪崩而死去。生還者希望能活著等待救援隊的到來,可是,他們從電台得知救援隊已停止進行搜索行動,生還者只好以死者屍體充飢。其中兩名球員在艱難的情況下步行10天下山,最終成功向他人求救,直到意外發生第72天後(即12月22日)他們才被智利空軍救援隊救出,45人最終只剩下16名生還者。

該事件在1976年和1993年先後被墨西哥和美國翻拍成《殘酷的生存》(Survive!)和《天劫餘生》(Alive),《絕境盟約》則是第三次翻拍。同年一共發生了35起空難事件,空難的原因大多是自然原因、技術原因、恐怖分子劫持,幸存下來的人也少之又少,但只有安第斯空難的故事被反復的拍攝。

這次空難能夠被經久不衰被翻拍的原因,便在於其傳奇性和游走於人類社會道德邊緣的“人吃人”現象。據資料記載,在被困期間,眾人因無法忍受飢餓而作出集體決定,即吃死去戰友的屍體。現在電影中吃掉屍體自保的情節已屢見不鮮,經典美劇《越獄》第四季中T-Bag為了走出沙漠不惜吃掉同伴屍體……

但安第斯空難卻是真實發生的。

在這之前正式有過記載的人吃人案件是日本太平洋戰爭1944年的光苔事件。事件中,一艘日本陸軍徵用船遭難,船長在嚴冬的知床岬無食物可吃,最終吃掉了同行船員的遺體並生還。一般認為此事件是日本歷史上不少食人事件中,首次有食人者獲刑,事件亦被民間視為“唯一獲法庭審判的食人事件”。但其實,日本刑法並無食人相關規定,釧路地裁實際上是將事件當作屍體損壞案處理。當然在安第斯空難結束後,人吃人事後並未掀起任何的波動,大家彷彿已經默許了在極端情境下爆發的獸性的存在。

這個道德問題可以看作是電車難題的一種變式,如果吃掉同伴的屍體相當於違反倫理道德的法則,也是打破人類社會自古以來的定義。不吃則會導致自身的死亡,當人只剩下“活下去”這一個要素時應該如何選擇,成為了影片的關鍵。

電影中導演著重強調了努瑪這個角色,他在一開始是最反對吃同伴屍體的人,在看到同伴們要吃親近的人的屍體時,他甚至爬出了廢墟拯救了眾人,但也因此落下了傷病。在他知道自己已經命不久矣之時,寫下了那句可以吃我的屍體的遺囑,也是因為他的這句話,眾人選擇了出去尋找自救的辦法。他自帶一種救世主的人物氣質,但卻倒在了黎明的前夜。

回到電影本身,雖然這是由西班牙、烏拉圭和智利三國聯合製作,但是無論是影片結構還是觀感都迫近好萊塢商業電影。

首先,最直觀的就是其嚴絲合縫的劇本結構,《絕地盟約》中的情節推進堪稱災難片的教科書。在觀眾已知電影背景的情況下,在影片第15分鐘直接進入空難的主題並構建角色身處的困境。在15到第60分鐘時,幸存者們搭建營地,營救傷員,分攤食物,發現了一兩架飛機飛過,這些都把觀眾帶入了一種“勝利的假象”之中,導演用看著零碎的情節填充了每一分鐘。

同時在這一階段,導演也提出了主旨——到底要不要吃同伴的屍體?

60分鐘之後,又一困境來襲,暴風雪的出現讓飛機這一最後的庇護所的安全性蕩然無存。所有人也陷入了不可逆的絕境。90分鐘迎來了故事的高潮也是最後的希望,努瑪的一句“你們可以吃掉我的屍體”讓影片前段一直在探討的議題消失,幸存者們也組建成小分隊最後尋找救援。

結尾部分也是使《絕地盟約》與翻拍的前兩版或者其它災難電影不同的地方。導演拉長了尾聲的時長,讓影片變成了兩個半小時來搭建情緒的聯接。通常的災難電影如《隧道》(The Tunnel)最後李正洙被救出,影片便也結束了,在《絕境盟約》中則又花了將近全片1/5的時間描繪被救後的陳述。這樣完整的結構讓整體的觀感更加圓滑,讓前中期觀眾壓抑的心情在結尾得到應有的釋放。導演如同有強迫症般的把故事的層次劃分清晰,讓觀眾完整代入電影的語境。

除了精准的劇作結構外,影片無論是從視覺聽覺設計還是真實事件的還原都做到了精緻二字。

24歲的阿道夫·費托·施特勞赫,用駕駛艙的遮陽板做了兩副太陽鏡,防止眼睛受太陽光傷害;弗朗西斯科·尼古拉博士留下幸存的一名一年級醫科學生和二年級醫科學生,從航班的剩餘部分找來材料,製作夾板和繃帶;費托還設計一種把雪融成水的辦法,他把雪放上金屬座位,用陽光把雪融掉後滴入空酒瓶。這些在回憶錄中的細節都被全部還原到了電影當中,極大的加強了影片的真實感。在鏡頭上導演採用了大量的俯瞰視角來表現幸存者們的渺小,同時消除掉求救的聲音更讓人感覺絕望。導演謹記真實感和現實主義,所以沒有像《涉過憤怒的海》(Across the Furious Sea)那般陷入刻意的表現主義象徵之中。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐