《使女的故事》图像小说:女人沦为“行走的子宫”,只是这则警世寓言的开始

近期,美剧《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)第六季上线,标志着这部播出横跨八年的反乌托邦剧集终于走到了尾声。

而现实世界中,随着美国罗诉韦德案被正式推翻,女性身体自主权遭遇了历史性的倒退。在声援堕胎权的游行现场,曾有人打扮成红衣使女的模样站在街头,仿佛加拿大作家玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood)于四十年前所写的虚构未来,正在我们眼前一步步变为现实。

原著小说《使女的故事》创作于1985年,次年便荣获英语小说界最高荣誉布克奖(The Man Booker Prize)。该书至今已被译作40余种语言,并持续被改编成电影、舞台剧、电视剧、歌剧等多种艺术形式。2019年,阿特伍德亲自授权加拿大艺术家蕾妮·诺特(Renée Nault)创作图像小说版《使女的故事》,这也是该文本迄今唯一的书面改编版本。今年,这部作品终于推出了简体中文版。

最近,我们共同阅读了这一版本。图像小说特有的沉浸感,使我们得以重新审视那些曾经、正在、且极有可能延续至未来的女性议题:权力如何将女性割裂为不同阵营,让我们的联盟随时可能瓦解?在对上一代女权运动进行批判性反思的同时,当代女权主义者如何寻找新的团结与建构之法?当极端的父权制暴力发生时,我们又该以何种方式进行对抗与自我保存?

接下来,让我们一同进入这场视觉与思想的双重历险,探寻它如何在这个时代长鸣起有关女性失权的警钟。

一、基列的色彩,女性的阶层

在基列国,色彩即身份。

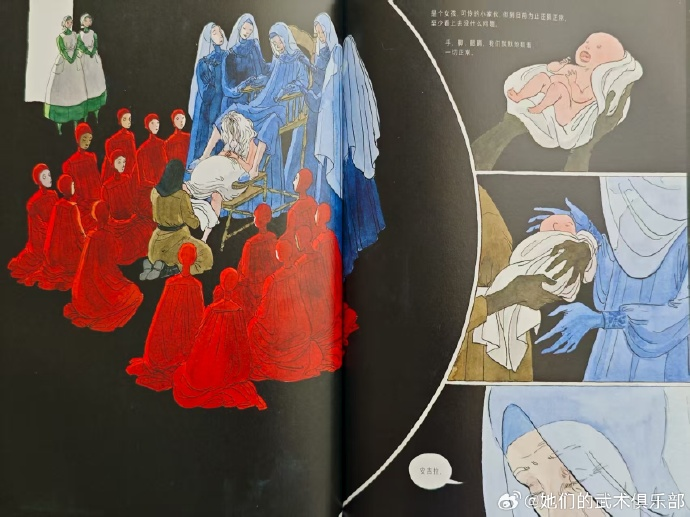

翻开《使女的故事》图像小说第一页,暗色铺开的场景里,一张张整齐排列的床铺上,使女们静卧着。在这如同墓地般死气沉沉、比墓地还不自由的基列共和国的红色感化中心里,从头到脚身着红色的使女,被视为生育工具和国家资源,为失去生育能力的大主教家庭生育子女。她们没有自己的名字,只有Of+大主教的姓氏作为代号,沦为主教的所属物。

身着蓝色的是大主教的妻子们、孩子们名义上的母亲们,她们因丈夫在极权神权的基列国中的主教地位而身份显赫。

嬷嬷们穿着棕色衣服。她们是维护父权体制的边缘执行人,通过暴力(比如电击棒"教化"反抗者)及精神控制(比如一遍遍引导侍女们吟诵基列经文)管控、监视使女们。

穿着绿色衣服的是马大,她们多为底层或未婚女性,承担着粗重的家务劳动。

另外,还有身着条纹裙的经济太太们,灰色的女佣们,白色的未婚少女们……

在这个以生育(“圣女”)、性(“荡妇”)和劳动力的可利用价值来划分女人、极端物化女性的世界里,女性们的互助与结盟无比隐秘,同时也极其脆弱。不同的颜色,将女人分裂成不同的阵营,她们或许拥有同一种性别身份,却不尽然是性别的同盟。

一些掌权的嬷嬷们的确发自内心地相信她们是在帮助使女们:至少她们没有被送去清扫有毒的核废料,至少在这个美丽新世界里她们不会被陌生人强暴。而部分使女、部分主教夫人、部分马大、部分女孩们也正是如此相信基列的秩序的,所以,她们不允许有心抗争的女性“毁掉”眼下的生活。在不同的身份和立场间,女人们已经习惯用眼神和唇语,在大段大段的沉默与暗号中编织出彼此的语言,彼此试探、彼此互助与彼此背叛。

人物关系间的暗涌,随色彩逐流。艺术家蕾妮·诺特巧妙地遵循《使女》原著设定,利用细致的分镜和构图设计,显化文本中身着不同颜色群体身处的物理空间、其呈现的身体姿态及隐含的权力格局。翻动彩色图绘,因循使女琼(即奥芙弗雷德Offred)的经历,在记忆与当下的闪回中,我们得以拼凑美国由当前政体变为神权基列国的“历史”片段,我们看到琼如何被迫与家人分离、被剥夺、沦为高官的使女,在例行仪式中为主教夫妇生育。她在监控、惩罚以及“五月天”(Mayday)的地下组织之间,徘徊于屈从与反抗,最终下落成谜。

精妙的分镜设计之外,蕾妮·诺特还顺应《使女》中的颜色与身份的对应关系,为文本的不同场景设置了鲜明的主题色:琼在感化中心的回忆以黑色为底色,而当下的经历则是白底;主教家中的客厅与浴室场景呈现与主教夫人的制服同样的蓝色调;电视上由战争前线传回的新闻画面是绿色调;琼在基列建国前的温馨家庭生活回忆是暖黄色调;琼与好友莫伊拉在荡妇俱乐部的卫生间重逢则是粉红色调……

色彩一一对应着女性的身份、唤起场景和情节的情绪通感,于是,阅读《使女的故事》图像小说时,无数现实世界的片段似乎正与书上的画面与文字交叠,在我们的脑中警铃大作——似乎基列国那只血红巨眼的视线,正投射在我们所在世界的土地上。

基列国真的离我们很遥远吗?

二、基列的过去,现实的倒影

《使女的故事》是一部未来小说,也称“悬测小说” (Speculative Fiction),不同于通常意义上的科幻小说,《使女》并不关注技术的未来,而是关注人类社会的未来可能性。在这一未来叙事的框架下,故事以主人公琼的视角展开——她是基列国使女体制的亲历者,通过她的眼睛,读者得以窥见这个设定于二十一世纪初的虚构现实中,所钩沉的父权制社会跨越千年的恐怖阴霾。

在阿特伍德的笔下,琼的母亲、好友莫伊拉以及琼这三个女性角色,集中体现出个体在女性主义观念与实践中的交织与冲突,也折射出不同流派的女性主义思想在诸如性解放、身体自主权以及反抗策略等核心议题上的多元分歧与历史演变。

琼的母亲认为“女性在没有完全得到生育或不生育的自由之前,就没有女性解放”,曾参加妇女解放游行、焚烧色情杂志,为争取堕胎权和女性身体自主权而呐喊。她独立、强势、言辞犀利,拒绝传统女性角色,因女儿没有如她期许继承她的女性主义衣钵感到失望。她的这些主张与实践,结合了自由主义女性主义的解放诉求和激进女性主义的强硬行动,无疑是二十世纪八十年代女性主义思潮的缩影。

而琼的好友莫伊拉,则带有酷儿女权主义的色彩。她强调直接反抗,并将性自由作为自己的武器。在基列建国前,她写题为约会强奸的论文、公开自己的同性恋身份;在基列建国后,她在例行的妇女祈祷集会上悄悄用下流话议论当权者,更冒险从红色感化中心出逃。即使后来在基列的地下“俱乐部”当性工作者,她也并未丧失希望。自始至终,莫伊拉鲜少在体系内妥协,而是在日常的不服从中构思着彻底逃离或颠覆这个体系的计划。

琼则处于母亲与莫伊拉两人主张的中间地带。作为使女的她,主张的女性主义融合了多元的女性主义精神遗产,更强调在具体的社会状况中选择生存策略。

最初,她结婚生子,未积极参与母亲的事业。后来,面对基列建国的混乱局面,她仍抱有幻想。而在成为使女之后,在被禁锢、被压抑的处境中,琼的女性主义意识一点一点地呼唤着她“真实活着”的感觉——母亲曾认为身体自主带来女性解放,莫伊拉曾认为性是反抗工具,但琼意识到,在基列国,性既是父权制的压迫手段,也是蕴含着抵抗意味的自我赋权方式。

在对人类进行极端管理的高压统治下,琼状似无意地将小块皮肤伸出血红色的使女制服包裹,从配餐中省下一小块黄油涂抹自己干燥的脸颊,在大主教的图书室中如饥似渴地阅读自己过去不屑一顾的时尚杂志……这些在当下公共讨论中可能被标签化为“服美役”、“兜售消费主义”的行为,对于琼而言,却成为反叛“国家机器”意志,在日常中行使身体主导权的重要行动。

琼转瞬即逝的解放,却也映照出当下女性主义者的困境。在反思现有理论的有限性之后,我们似乎比前辈女性主义者们更多元,却也更迷惘:不知如何延续母辈的遗产,又无法为后代指明方向。在当下的女性主义讨论中,女性主义者正如《使女》中的女性,常常遭遇政治、经济与文化的撕裂,彼此怀疑与防备。

由此,《使女的故事》迫使我们重新审视女性主义的多样路径与内在张力:在批判历史局限的同时,我们该如何真正守护女性自由与团结的价值?又该如何在现实的压力之下,找寻新的抵抗语言与重建之法?

三、基列的当下,未来的警钟

获得自由何其困难,而剥夺却只在一瞬;女性团结需要苦心经营,而对立却往往轻而易举。

在基列国,女性权利崩塌的速度快得令人毛骨悚然——先是全面禁止女性独立持有货币,继而剥夺女性的工作权,迫使她们回到家庭;随后,出行严控、舆论封锁,极端的父权意识形态被精心包装成不可置疑的“真理”,自上而下、无孔不入地试图洗脑每个人的意识,强制控制男人、女人、所有人。

基列国响彻全境的极端保守主义,不同样在我们的时代里以宣扬“传统价值回归”的形式,企图将进步思潮与社会政策偷梁换柱吗?虚构的基列所呈现的当下,又有多大可能,将成为我们的未来?

根据阿特伍德对小说构思的自陈,《使女》这一虚构故事发生的具体地点是麻省剑桥——哈佛大学的所在地。在基列国中,基列秘密服务机构即位于哈佛大学的怀德纳图书馆;琼与女伴在采购路途中经过的遭处决者尸体悬挂示众处,即是哈佛墙。

哈佛曾经是新教神学院,如今是一所世界顶尖的高等教育机构。在最近几个月,哈佛遭遇了特朗普政府的多次打压:特朗普曾签署总统公告暂停哈佛新学生以几类签证入境美国,并指示国务院考虑撤销现有签证;另外,他还建议终止哈佛大学的免税身份,以“打击反犹主义”的行政命令为名目,冻结哈佛超过20亿美元的研究项目资金。在我们的现实中,“自由派精英堡垒”是否正在政局中沦陷?

场景的现实呼应之外,“基列”更浓缩了一系列已经发生并且正在发生的对女性的极端剥夺:她们随时可能因一些所谓不符合使女道德的“过错”受到惩罚或者失去生命;她们的孩子、母亲等血亲的下落和命运也被牢牢掌握在当权者手里;她们的身体被政治化,被作为国有资产调配和管理……

而在我们的当下,世界范围内的女性堕胎权正在被剥夺,女性主义有关女性身体自主权的斗争成果正在被收缴。就在几个月前,一名美国佐治亚州的孕妇在已经脑死亡数个月的情况下,囿于该州的《活婴公平与平等法案》(又称“心跳法案”,禁止在检测到胎儿心跳后堕胎),被机器维持生命直至6月,最终剖腹早产后离世。

基列国女性的境遇,也折射着如今女性正遭受着的系统性就业、教育和公共事务歧视甚至剥夺。我们从书中使女从头到脚包裹的红色中,看到了因为“未正确佩戴头巾”而被道德警察拘捕后死亡的伊朗女孩阿米尼(Jina Mahsa Amini);我们从书中操持家事的马大和经济太太们身上,看到了所做的家务劳动不被市场认可的无薪主妇;我们从被分配给“天使兵”的未婚女孩们身上,看到了那些早早辍学被安排结婚生育的女孩……

女性现实的残酷之外,《使女的故事》更以看似清淡的笔触,揭示出父权制极权对全体人类的恐怖统治。当女人仅仅被视为“移动的子宫”,男人同时也仅仅被视为“战争的消耗品”。在顺性别异性恋霸权被极端强化后的基列,性只剩下生殖这唯一功能。因此,出身平凡、没有繁殖权的男性士兵成为战场上的“耗材”,男女同性恋者都会被判决为“性别叛徒”并处死,卵子失活的女性承受最有毒的劳作,权势滔天的人依然可能顷刻间丧命。

这种对所有人的禁止、强制与伤害,彻底揭露了父权制不仅压迫女性,更是对全体人类——无论男女、非二元性别者或任何性少数群体——进行的强制性分配与规训。因此,我们看到,阿特伍德对抵抗组织“五月天”的想象并非单一的女性联盟;它由使女、马大、主教、眼目等不同性别、身份与立场的人共同组成,ta们因拒绝父权制的极端暴力,而选择了跨越分歧的联合。

四、尾声

在《使女的故事》结尾,我们无从得知琼是否成功逃离了基列国。给人慰藉的,是她所书写的遭遇成为了人类历史文献记载的一部分,她的勇敢、她的创伤、她与父权制的恐怖暴力作战所遗赠的教训,汇入了人类的共同知识范畴。

或许今日“我”目光所及之处阳光灿烂,但阴影总蛰伏在光明之下。琼可能是我们任何人,我们任何人也都可能会成为琼。基列所象征的最极端的父权制暴力远不只是一种虚构,它就散布在我们的历史、我们的当下、我们的未来之中。

但与此同时,对父权制建构的拆解同样散布在我们的历史、我们的当下、我们的未来之中。在灰心的日子,我们或可回想起书中琼在疯狂制度下的那段自白,为将来的变革储蓄力量:

“我知道自己身在何处,知道自己是谁,知道今天是什么日子。这些都是测试的内容。我精神正常,健全的精神是宝贵的财富;我将它储存起来,就像过去人们储存钱财。我要好好储存,待时机到来之时,便可富足充分地派上用场。”

愿我们在不耗尽自身的前提下,将日常中的微小行动,延展为改变地貌的持久运动。愿那一刻来临之际,所有曾经、正在、以及即将遭受父权制暴力的人,都能卸下审判的目光,结成真正共情彼此创伤的抵抗者同盟。

作者:苔、琳琅、雨声(排名不分前后);编辑:苔、阿咸

Kongfu Girls是全网首个专注于服务女性影迷与艺术爱好者的文化社群。基于对当下流行影视作品的批评,我们致力于同女性观众建立起一套属于自己的,能抵御银幕歧视、纠正文化偏⻅的评价体系。

我们提供去中心化的讨论平台,组织写作活动和电子读物,以提高女性影人及其作品的可⻅度、提升女性在 评论界的话语权和参与度。我们鼓励女性发表自己的声音,分享真实的遭遇,在这里找到情感的共同体。我们要让被动的观看转化为主动的创造。我们要让女性与生俱来的勇气成为立场,要让行动与变革的信心诉诸文字。因为,每位女性读者和观众都是改善我们文化环境不可或缺的一份子。

公众号:Kongfu Girls

微博:她们的武术俱乐部

合作邮箱:k[email protected]

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐