如何走出人生低谷期,开始触底反弹?

最近每天醒来都想大喊:生活真美好啊。

回想起两年前,我和前室友丸子刚搬到杭州良渚时,我的状态还非常差,因为工作和人际关系的原因,每天醒来很低能量。

而丸子呢,每天在我身边乐呵呵的,连走路都会不由自主地哼起歌来,也常常因为生活中的小事雀跃。我问她“你怎么每天都这么开心啊”,她说“不知道呀, 就是觉得生活很美好啊”。那时的我不理解这种心态,觉得也许是天生体质不同吧。

没想到两年后,我把自己也调整到了这种状态。昨天早上,在做完一系列惯常routine后,我下楼做早餐,某个瞬间,突然觉察到自己在不由自主地哼着歌,晃动着身体,脸上还带着微笑。

那一刻,我闪回到了2年前我问丸子“明明没有好事发生,你为什么那么开心”的瞬间。这一次,同样的问题,我也问了一遍我自己。

于是,我决定写篇文章,好好分析一下“我是如何从长期低能量的状态,调频到每天都平静喜悦的”。

1.生命的平衡

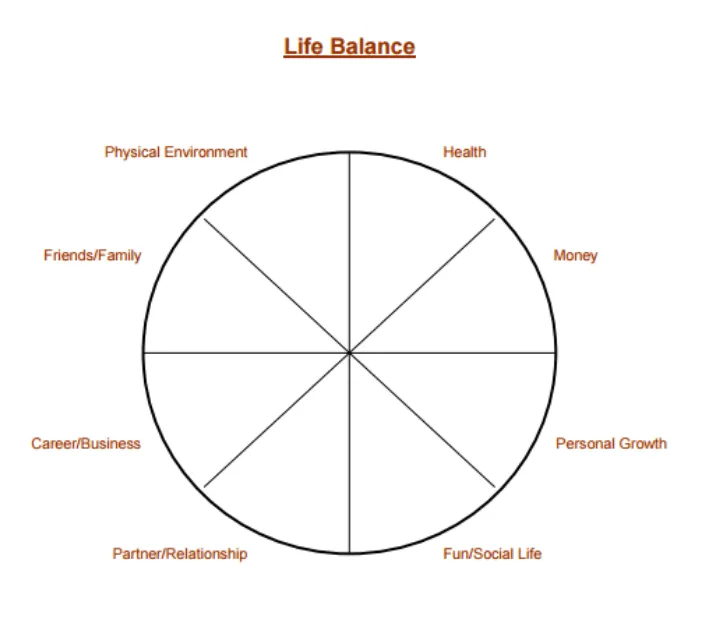

几年前,我在很多线上、线下工作坊中,都填写过“平衡轮”。

家庭、事业、财务、健康、朋友、个人成长、娱乐,一个人在这些维度投入的时间精力与满意度,可以直观展示这个人现阶段的生命状态。

那时候,我的工作部分占比奇高,而家庭、亲密关系、健康、娱乐等维度在我的生活中占比极低。通过那张图, 我明显感觉到自己的生命状态极度不平衡。这样的“轮子”,很难在人生之路上稳定滚动。

后来几年,我有意识地减少了在工作上的投入,匀出更多时间给健康、朋友、家庭和对亲密关系的探索后,整个人的状态才渐渐好了起来,也真切感受到了生命的不同板块是如何相互影响的。

比如,身体健康后,我的工作效率变高了,因此有了更多时间陪伴家人、联系朋友,我的人际关系也因此比以前更和谐。而健康的人际关系对我的滋养,又让我的心理更健康,充满创造力。

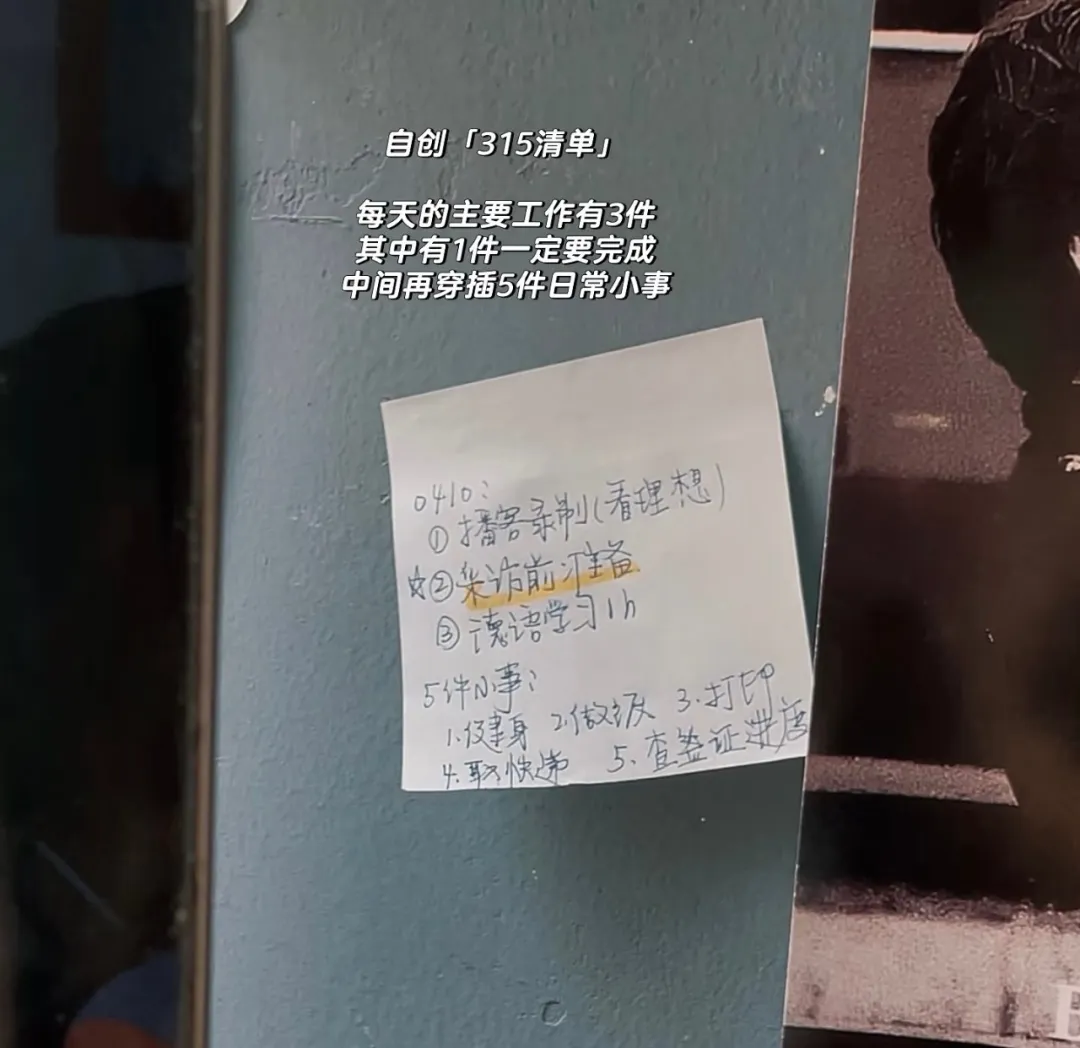

现在,我做计划不再像以前,永远把工作排得又满又多,而是把生活routine也穿插其中。

我自创了一个“315清单”,每天只安排3件工作,其中有1项是一定要完成的,其余两件尽量完成,没完成可以推到明天。此外,还要安排5件生活中的小事,比如做饭、健身、取快递、看电影等,保证工作和生活的占比是均衡的。

2.人际关系的断舍离

作为一个高敏感人,我从小就被团体中的人际关系困扰。因为我能轻易感知和吸收身边每个人的情绪,内化到自己心里,所以在人际关系中总是格外的累。特别当我处于陌生且不熟悉的群体中时,能量的消耗是巨大的。

创业那几年,我每天都要与各种人打交道,穿梭于不同的组织群体中,也涉及各种利益关系,常常感到身心疲劳。现在回看那几年的照片,感觉我整个人都老了几岁。

去年停掉创业项目后,我做了人际关系的断舍离,删除了很多“微信好友”,也开始和消耗我能量的人保持距离,身边只留下1-2个随时可以交流的亲密好友,2-3个偶尔见面叙旧的普通好友,这样极简的人际关系,让我清爽很多。

20多岁的时候,我总羡慕那些被朋友环绕的人,30岁以后,我意识到:朋友在质不在量,有1-2个价值观相似,能定期交流的好友,足矣。跟这些朋友在一起是充能,而那些总是带给我负面情绪的人,吸走了我太多能量,要敢于清理。

30岁以后,我对能否和某些人成为朋友也不再强求。朋友是平等的关系,不是谁向上攀附谁,或者谁向下兼容谁。

以前,我会勉强自己去结交那些“想跟我做朋友,但我跟他们在一起时并不享受的人”。现在,我更在意自己的感受,如果感到不合适,一开始就划清边界。

当然也有一些我想和他们做朋友,但对方可能对我无感的人,我也不再强求,维持熟人关系,各自安好即可。

3.身体是一切的源头

以前我对自己的身体很漠视,可能觉得还年轻,身体没有事业重要,因此既不注意饮食,也不注意运动和作息。随着年纪渐长,才真实感受到精力受限,体力下降,代谢变差对情绪和工作的影响。

最近几个月我在自己做饭,每天运动健身。更加在意自己摄入的食物,关心自己的每一块肌肉,每一个器官后,我整个人的状态肉眼可见好了太多。

而心情变好,精力变多以后,又让我的工作效率翻倍,好的工作机会也接二连三地涌来。

不禁感慨:身体是一个巨大的能量场,把身体调好了,一切好的能量也会被吸引过来。

4.财务健康是安全感的来源

我不是一个会冲动冒险的人,在财务管理上也比较谨慎。回顾自由职业这8年,我焦虑的时候,特别想往前冲的时候,都是财务管理失衡的时候。

财务管理的失衡有两种情况,一种是收入减少,另一种是欲望变高。

观察其他自由职业者,也无外乎这两种情况。你很难让一个收入不稳定的自由职业者花更多时间去享受生活,也很难让一个欲望很高的人停下来去做点别的。

去年停掉创业项目后,我的收入构成变得很简单:接商业项目+自媒体广告,两者各占一半。

今年年初,我就算好了今年大概的收入、支出以及时间投入是非常均衡的。所以每个月花在思考“如何赚钱”上的精力少了很多。

我从来都不是一个金钱欲望很高的人,但我清楚知道自己的欲望和消费能力之间的关系。当消费力大于欲望时,就会有安全感。

5.辨别真假喜欢,做自己擅长的事

我们都想做自己喜欢、擅长且能挣钱的事,但现实往往背道而驰。你可能为了糊口不得不做自己擅长却不喜欢的事,也可能被欲望驱使选了赚钱却不喜欢的工作。真正能把三者合一的人很少很少。

我觉得人生的不同阶段,会在这三者之间做排列组合。当金钱、技能和经验都不足的时候,往往只能在喜欢、擅长和赚钱里三选二。而当这三者都积累到一定程度时,就有选择权了。但不论怎么选,希望自己做的事情既喜欢、又擅长,还赚钱,就太贪心了。作为成年人,多少得做点取舍。

这也是我把生意(赚钱但不喜欢)和兴趣(喜欢但不赚钱)分开后,幸福感大幅提升的原因。

在这个过程中,我也对“喜欢”和“擅长”有了新的理解。

过去,我时常为了实现给自己定下的目标,拿“假喜欢”欺骗自己去坚持。那个过程很痛苦,我总是陷入拖延和自我责备里,也对他人的评价格外敏感。现在回头看,其实是“为了满足他人或社会的期待”而假装喜欢那件事情,所以常常需要靠外力去启动。

现在,我找到了真正喜欢的事情,才发现做这件事情带来的愉悦感,会让我不由自主地期待下一次,投入越多越喜欢,根本就无需靠意志力去坚持。

而擅长的事呢,是那些做起来很顺利,容易得到正反馈和结果的事。往往只需花60分力气,就能完成别人花90分努力才拿到的成果——这些事情对我来说是采访、写作、沟通和市场营销。

我现在就会有意识地多做我擅长的事情去拿结果,再拿我喜欢的事情给自己提供情绪价值,剩下多余的时间,用来学习我还不擅长,但感兴趣的事情。

6.做自己,就是活得自洽

判断一个人是否在做让ta感到幸福的工作,就看ta在做的事情是否符合自己的底层价值观、性格和喜好。

我最不自洽的时候,怎么做都觉得别扭,都觉得没有在做我自己,而是在努力扮演别人。那时的我也常常对自己的工作感到羞耻、内疚、有压迫感,可能别人看我也拧巴。

有一天,我写下了“我想做的事情”和“我在做的事情”,发现有着极大的偏差,也是那时开始,我觉得必须做出些调整了。

后来的2年里,我一点点减少那些让我觉得“没有做自己的事情”,一点点增多真正想做的事情,哪怕它们是无用的,才感觉真实的我又回来了。

在这个过程中自然会失去很多。有工作机会、合作伙伴、人脉资源,甚至一部分朋友关系,但这也是一个做筛选的过程,那些原本就不适合你的人和事,会渐渐远离你,而那些真正与你同频的人和事,会留下来。

就像一个“清洗重组”的过程,当清洗结束,你自己变得纯粹时,那些适合你的人和事,会再次被你吸引而来。

7.“不下牌桌”的前提是——上对了桌

创业的人很喜欢说“留在牌桌上”。这句话曾经影响着我一再坚持。前阵子朋友说:“真佩服你,在不喜欢的事情上也能坚持这么久,还能做出成绩”。

其实我也有很多想放弃的时刻啊,但每一次想放弃,“不下牌桌”这四个字就会蹦出来,提醒我“坚持到最后的才是赢家”。

但,如果从一开始你就上错了桌呢?还固执地不下牌桌,随着时间的推移,沉没成本越来越高,你也越来越不敢放弃。

过去的我,守着一些执念和不甘心,一直咬牙让自己坚持。直到觉得再坚持下去,我的身体和心理都要出问题了,才决定彻底放下。

决定放下的那一刻,身边很多人都在惋惜,只有我觉得“一身轻松”,那一刻我才知道,我以前真的是为了他人在坚持,不是为了我自己。

心里有太多执念的人,走不出过去。而心里有太多贪念的人,永远处于欲求不满的痛苦中。那些活得轻松自在的人,总是能放下执念,减少贪念。

所以你看,万事万物都讲究“平衡”,无论是生活和工作,兴趣和生意,消费和欲望,还是执念和贪念。平衡有度,才不会走向极端,带来痛苦虚无。

如果你对现在的生活不满意,不妨看看生活中的哪一个板块失衡了,做出相应的调整。

提前祝大家五一假期快乐,过个张弛有度的假期吧~

林安,《只工作,不上班》作者/播客「逆行人生」主播/自由会客厅品牌主理人。

代表作「 100个不上班的人」,持续调研跟踪自由职业、数字游民、远程办公等生活方式。

微博/公众号/小红书/b站:林安的会客厅

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐