30+留学海外生存策略之——时刻保持主体性

来柏林快一个月了,这一个月经历了处理各种落地后的琐事、找房、搬家、开学、参加各种新生的社交活动、购置基础生活用品、熟悉环境......大部分时间都从早忙到晚,因而社交媒体断更了很久。

最近终于有了4天假期,我也在新家安顿了下来,才有时间安静坐在电脑前,整理过去这个月发生的所有事情。

整体来说,我在柏林的开局还是挺顺利的。一个月内找好了房子,顺利搬了家,有一个相处融洽的德国室友,也在学校交到了喜欢的朋友,学业也在渐渐适应中。

但不得不承认,在某些别人看不见的时刻,我还是经历了一些情绪起伏的。也许30岁后留学的好处是,因为经历过很多,所以有稳定的内核快速消解负面情绪,然后以积极的心态面对生活。

我的第一股失落感来自落地柏林的那一周。陌生的城市和人群,并没有给我带来预期的兴奋感,反而让我异常平静。可能之前已经去过欧洲太多国家和城市,失去了对欧洲城市的新鲜感,再加上柏林的建筑、街道和其他城市相比略显普通,所以一开始,我并没有“换了一个环境”的感觉。

我问自己:是否之前对柏林期待过高?后来随着对柏林的了解更加深入,也探索了更多地方,才渐渐发现柏林的魅力不在表面,而在内里。

相比精致漂亮的街道、店铺和建筑,生活在这里的人、社区、活动和人与人之间的链接感,才是这座城市的精华所在。在柏林的生活,有点像我刚毕业时去北京的感觉:

参加不完的有趣活动,各行各业有意思的人,向所有人敞开的机会,让你觉得在那里生活,人生充满无限可能。你永远不知道明天会发生什么,会遇见谁。我相信很多在大城市里生活的人,正是靠着这种“可能性”活下去的。

这也是我没有经历太多culture shock,很自然就融入了柏林的原因。因为同样的叙事,20多岁时,我已经经历过一遍了,现在只不过是重来一遍的2.0版20岁。

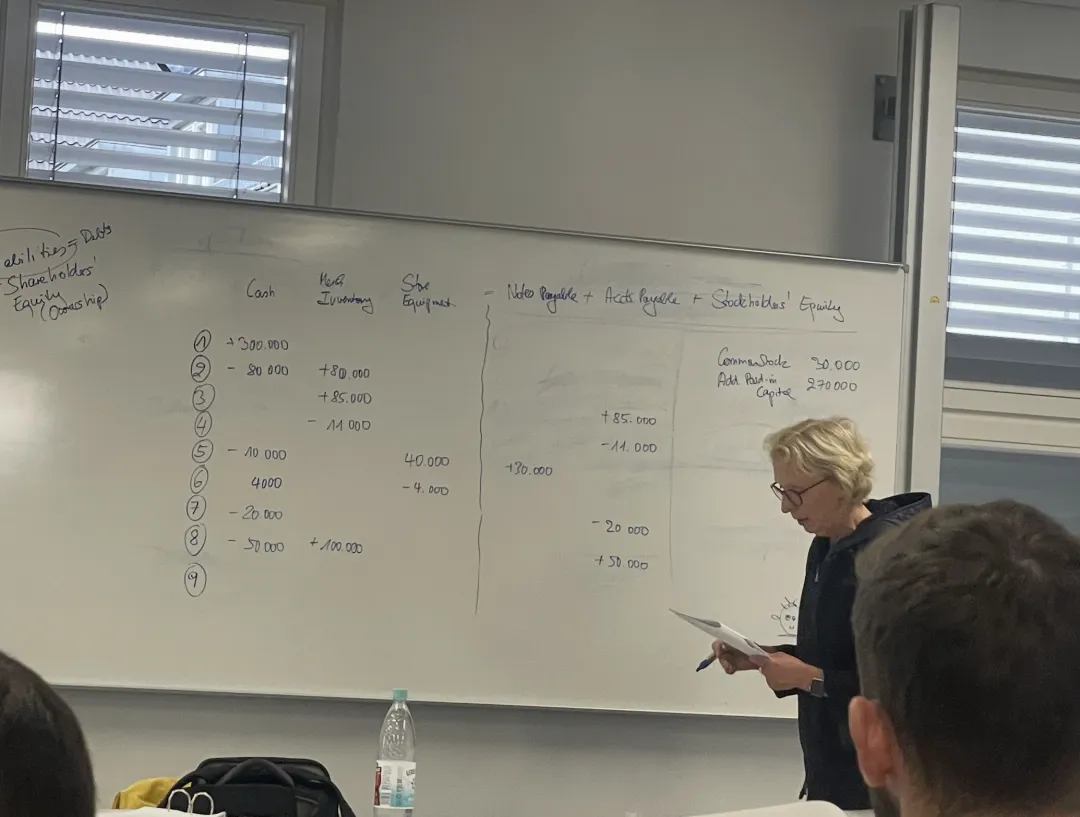

第二个情绪起伏来自开学后的第一堂课,我们做了一整天的小组活动,而我作为还在适应全英环境,之前也没有任何海外留学、工作背景的人,一上来就抽中了manager这个最hard的角色,要分派任务、管理几十人的团队。

那一整天对我来说如坐针毡,我在所有人面前展现了自己的窘迫和不知所措。在国内,我花了8年时间把自己培养成了一个不惧公众演讲和能说会到的人,到了柏林,由于语言原因,一夜间又被打回了原型。

虽然过去一年,我已经把英语重拾到可以日常交流的水平了,也看见了自己的进步,但面对人均接近母语水平的同学时,还是意识到了巨大的落差。

第一周我听不懂某些同学的口音,跟不上课间small talk的节奏,想说的话常常还在脑内组织语言,话题就已经过去了,无论听还是说,每一秒神经都高度紧张......

开学第一周,我一边努力让自己去融入,一边每天跟gpt复盘对话内容,害怕出错。然而有时越不想出错,越是错误百出,事后又会责备自己,然后内耗循环......

后来我意识到,如果想让自己第一个阶段的日子好过一点。第一,要学会接受现实;第二,要练习放过自己;第三,不要拿自己的弱点和别人的长处比较。

你现在是什么水平就是什么水平,伪装不了也无法速成,只能接受现状,慢慢进步。

不要遇事就责备自己,你能走到这里已经很厉害了,总有些事情是自己无法掌控和没那么擅长的,给自己多一些宽容和进步的时间。

每个人的成长背景和经历不同,别人之前有海外留学、工作经历你没有,自然语言比你好。没必要拿自己的弱点去跟别人的长处比,你也有很多别人没有的优点。

意外的是,当我调整好心态后,第二周开始跟上课程和社交的节奏了,很多事情也开始变得没那么难。某次午餐时,甚至有同学说我看着不像第一次出国留学的人,每天都在自如地四处social。

他不知道的是,我每一次表面上的“云淡风轻”背后,都是内心慌得一批。时刻在人群中察言观色,捕捉话题,迎合别人,其实特别累。

于是第三周,我的心态进入了第三个阶段:不再事事围绕着他人的想法和节奏展开,而是重拾自我主体性。

相比于“别人怎么想”,“别人怎么看我”,“别人想不想和我做朋友”,我开始更加关注自己的感受:“我怎么想”,“我怎么看”,“我想不想和这个人做朋友”。切换回“第一人称”视角后,我不再做那个努力融入集体的人,而是那个“想融入时就融入,不想融入时就做自己事情的人”。允许自己不必对所有人都感兴趣,更不强求所有人都喜欢我。

长期在国外生活的人,应该会有这种感受:有时我们会给自己多加一层“国家层面的自我意识”,也就是说你除了是自己之外,还是一个“中国人”,因此会害怕自己的某些行为加深别人对中国人已有的刻板印象,或者因为这个身份本身被人讨厌。

这在无形中给本就高度紧绷的自己又加了一层新的枷锁。这其实完全没有必要,因为首先你是一个人,其实才是中国人。一个人的性格优点和人格魅力是无关国籍的。如果有人因为你的国籍对你抱有先入为主的偏见,那也是这个人的品格有问题,和你无关。

还是那句话:拿回主体性。少揣摩他人想法,多尊重自我感受。

这样实践以后,我的学习和生活状态都轻盈了不少。然后我发现很多时候语言能力也取决你的心态,心态好的话语言也进步得快,心态差时,更多脑细胞消耗在了思考其他事情上,语言系统也会变紊乱。

我想30岁后再出国留学的好处不仅仅是有了更好的物质基础,还有作为一个情绪稳定的成年人,我已经懂得了如何快速调节自己的情绪,多想实现目标的方法,少内耗。

接受一路上难以避免的沮丧和失落时刻,但也相信自己面对困难的能力,没有什么坎是过不去的。

10月起,德国漫长的冬天就要来了,天色暗得越来越早,气温变得越来越低,而我已做好了迎接寒冷的准备。冬日总会过去,春日也总会降临。

林安,《只工作,不上班》作者/播客「逆行人生」主播/自由会客厅品牌主理人。

代表作「 100个不上班的人」,持续调研跟踪自由职业、数字游民、远程办公等生活方式。

微博/公众号/小红书/b站:林安的会客厅

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐