献给Dilek和Ahmet:我在土耳其的家

我曾经不止一次想到写写在土耳其Assos跟Dilek和Ahmet相处的那一周。又总是因为觉得它太过特别,而我担心自己写不好,称不上这份特别,所以一直搁置了。下定决心写的今天,是Ahmet葬礼的日子。葬礼于今天北京时间的傍晚举行,现在是20:12,也许葬礼刚结束不久。我还没有给Dilek发消息,我不知道该说些什么,也不敢想象此刻她多么心碎。Ahmet,也许我会练好土耳其语发音,去你的墓上念给你听,接下来我还会写你的坏话。

我们从伊斯坦布尔坐夜间巴士到了Çanakkale,距离我们在Airbnb上订的民宿还有几十分钟的车程。离我们能入住的时间还有几个小时,我在车站的长椅上补了一觉。计程车司机在最后一个关键路口和我有了分歧,他握住方向盘坚持,如果你要去Assos,那要向右走。我说,可是导航告诉我,向左拐。我们绕了一大圈到了地图上显示的位置,当然,我是对的那个。我们停在汽车路过会扬起飞尘的石子路上,周围都是橄榄树。我不喜欢橄榄树的颜色,总像蒙了层灰。周边好像没有什么房子,只有一个院子的铁门,野生到我不确定这里有没有人住。一个戴眼镜的大叔不知道什么时候出现在了我的车门前,他微笑着,笃定地向我点头,确定他是来接我的。我应该是在平台上和他的儿子联系过,如果眼前的人没错的话。我和他打招呼,问这里是不是一个民宿。他还是微笑着,开始卸下后备箱里的行李。完全没在听我说的话,我心想,完蛋了,一点英语也不说。

我们半信半疑地跟着他进去,到了一棵大树下,我认出了图片里的那个小平房,是我们的住处。我们的房子像是房东的小孩子,依偎在主屋旁边。一个短发女人从院子里站起身跟我们打招呼,我确认了,我们和她也语言不通。旁边还有一对中年夫妻,每个人都热烈地用土耳其语跟我们打招呼,名字我一个也没记住。男房东带我们进小屋,向我们展示了简单但齐全的设施,留我们在房间里稍作休息。

已经过了午餐的时间,我们饿坏了,准备出门在荒野里觅食。出门会路过她们的小院子,男房东向我们招手,示意我们过来坐,一起吃点东西。他叫Ahmet。依我非常怕麻烦人的性格,那时我一定会拒绝的。但是在这种时刻,Ale会因为欢迎未知的相遇而克服对于麻烦人的羞耻,还没等我拒绝,他已经点头迎上去。他对一切都来者不拒的倾向可给我带来过不少的麻烦,但是这次我得感谢他,如果不是我们坐下来,可能不会有后面一周的一切了。

女房东叫Dilek。另一对夫妻是她们多年的好朋友。大家正要烤派,Ahmet给我在院子里摘了两个新鲜的无花果吃。我开始剥皮,但她们连连皱眉,表示皮也是可以一起吃的。我打开谷歌翻译,第一次使用它的语音对话翻译功能。屏幕下方左边是中文,右边是土耳其语。我把手机放在桌子中间,谁要说话就拿起面前的手机。我们就这样以0.2倍速的对话速度度过了接下来的一周。(大概是在第三天,Ahmet让我给他的手机也安装上谷歌翻译,并让我教他怎么用。)

早晨还在车站带着满身的疲惫等待,在睡眠不足的情况下还喝了两杯红茶——在土耳其的一个小车站,你没有太多别的消费选择。现在坐在院子里吃派,抽烟,坐在四个彼此像家人一样的语言不通的人旁边,我感觉到幸福得不可思议。另一个男人叫Nuri,我告诉他,他的名字在中文里和“努力”是一个音。当我问她们职业,四个人都表示,自己的职业是“退休”。

她们想带我认识去海边的路,我们换上泳衣一起下水。浪有点大,Dilek和朋友戴上脚蹼穿过岸边的浪,留我在旁边挣扎。Dilek笑我,又拉着我去认识旁边的一家人,她们的邻居。“英语!”Dilek兴奋地对我说。我想起来先前她提到的,我可以和这家人说英语,她们是高中英语老师。我们的邻居还有一位胖大叔,没有表情时很严肃,抱着孙子下海时会露出慈祥的笑容。那对青年英语老师好像和这里居民的平均年龄有点距离。

第二天一早,Ahmet送开车送我们去右边的Assos古镇看看——一个古希腊遗迹。今天他正好去那边做一个装修活,干完了晚上来接我们回家。他以前是会计,儿子也跟从了他的职业。做木工是他的爱好,院子里摆满了他的艺术品。桌子是他做的,门口的人偶也是,还有家里的挂钟。Dilek喜欢给这些装饰品上色,比如挂在院子里的葫芦灯。她的审美很好。Ahmet还给孙子Sup打造了一个小木屋,里面是他的秘密空间,门上是拉绳子就会啄门的啄木鸟门铃。

我们在烈日下感受了古罗马的气息,因为太热,我们抄近路翻墙出来,站在路口等父亲接我们回家。父亲答应带我们去超市采购食材,因为住处附近只有一家简陋的便利店,选择不多。我们分头行动,父亲在门口站着等我们,而我们在思考购买一些易储存、方便烹饪的食材度过接下来的一周。Ahmet皱着眉头一件件把我们推车里不合格的食品挑出来——金枪鱼罐头、酸奶、番茄罐头、奶酪……谷歌翻译告诉我,这些超市商品含有太多添加剂了,不能买,我们应该回家吃自己做的。她们每年确实自己做番茄酱和橄榄油,用了一整个冰箱来储存,但是也没第一时间给我们一罐,我俩馋着,但不好意思主动开口要。Ale对于这样的被管教有点不满,我却感到一种因为久违而陌生的安心。是的,很久没有人管我应该吃什么了。我和家里关系僵了已经大半年,导火索是中国的父亲在我出门和朋友喝酒那天阻拦并喝斥了我,我一向记仇。夏天回中国的那两个多月再无所事事也没回家,只是住青旅。况且人在流浪,能交朋友都是珍贵的事,哪里会交到家人。人就是贱呗,这会儿有土耳其家长管我,我点头,好的好的。

晚上我们被邀请和她俩一起吃,因为今天买了新鲜钓上来的鱼。音响放着土耳其老歌,她们让我放点中文歌,我放了王菲的《人间》。清真寺传来唤拜声,Ahmet和Dilek对我们说,音响开大点!她们是伊斯兰教徒,但讨厌那些神职人员,厌恶让宗教政治化的当局。就这样,王菲和清真寺的喇叭斗起来了。Dilek说,如果我们都这样公开穿着,如果我们穿吊带装,如果我们自由,感谢阿塔图尔克,感谢阿塔图尔克。我们对彼此的国家都只有很有限的了解,加上语言的障碍,聊政治也聊不到太深。她们深爱自己的国家,厌恶现在的执政。我的国家离她们太遥远,但勉强能聊上一些不能写在这里的。她们的家门口有一面土耳其国旗,Ahmet问我,有没有带一面国旗在身边?我大惊失色,说我才不会带那种东西。Ahmet说,那样我看到它,就会想到你了。

到目前我只喝过一次拉克酒,是在伊斯坦布尔一家海边餐厅喝的。那顿饭不在我日常的消费水平内,是为了庆祝Ale写完了书的初稿而安排的。所以拉克酒在我脑子里的概念,也还是昂贵不日常的东西。但是在这里,她们拿大矿泉水瓶去店里打来喝,还让我抹在腿上,说是防蚊子。我也逐渐习惯了怪怪的茴香味,拉克酒酒量一天比一天好。

每当有人问我,你为什么抽烟?抛去这个问题本身带着的性别刻板印象来说,我很少给出我的详细版本。简略版本是,我焦虑。详细版本是,除焦虑之外,我也在用自己的身体做幼稚的抗争——别忙着评判我,我知道这不太明智。我仿佛是对着空气发出恨意,你觉得女人不应该抽烟,那我就抽。我也享受每次在社交场合,中国男人们给我男友发烟,而他不抽也不接时,我默默掏出自己的烟点上。我喜欢那一刻对方的尴尬。但是说实话,自从来了土耳其,抽烟失去了政治意义。女男老少都抽烟如呼吸一般,地上到处都是烟头,以至于环卫工人不把它当作自己的任务之一。没有人会因为你抽烟而惊讶,而鄙夷,或欣赏。我都有点虚无了,怀疑自己还爱不爱抽烟呢。Dilek和Ahmet通常去市集买大包的烟草,回来自己用机器卷,这样比较实惠,“感谢政府,我们的退休金完全够用呢!”Dilek对于抽烟发表了:“吸烟不好,但是我们该怎么办呢?没什么可养成坏习惯的。”我同意。

有一次我们早晨没东西吃,看她们还没起床,就坐在她们的院子里等,企图加入她们的早餐。结果聊天聊了一个小时,发现她们早晨只抽烟喝红茶。

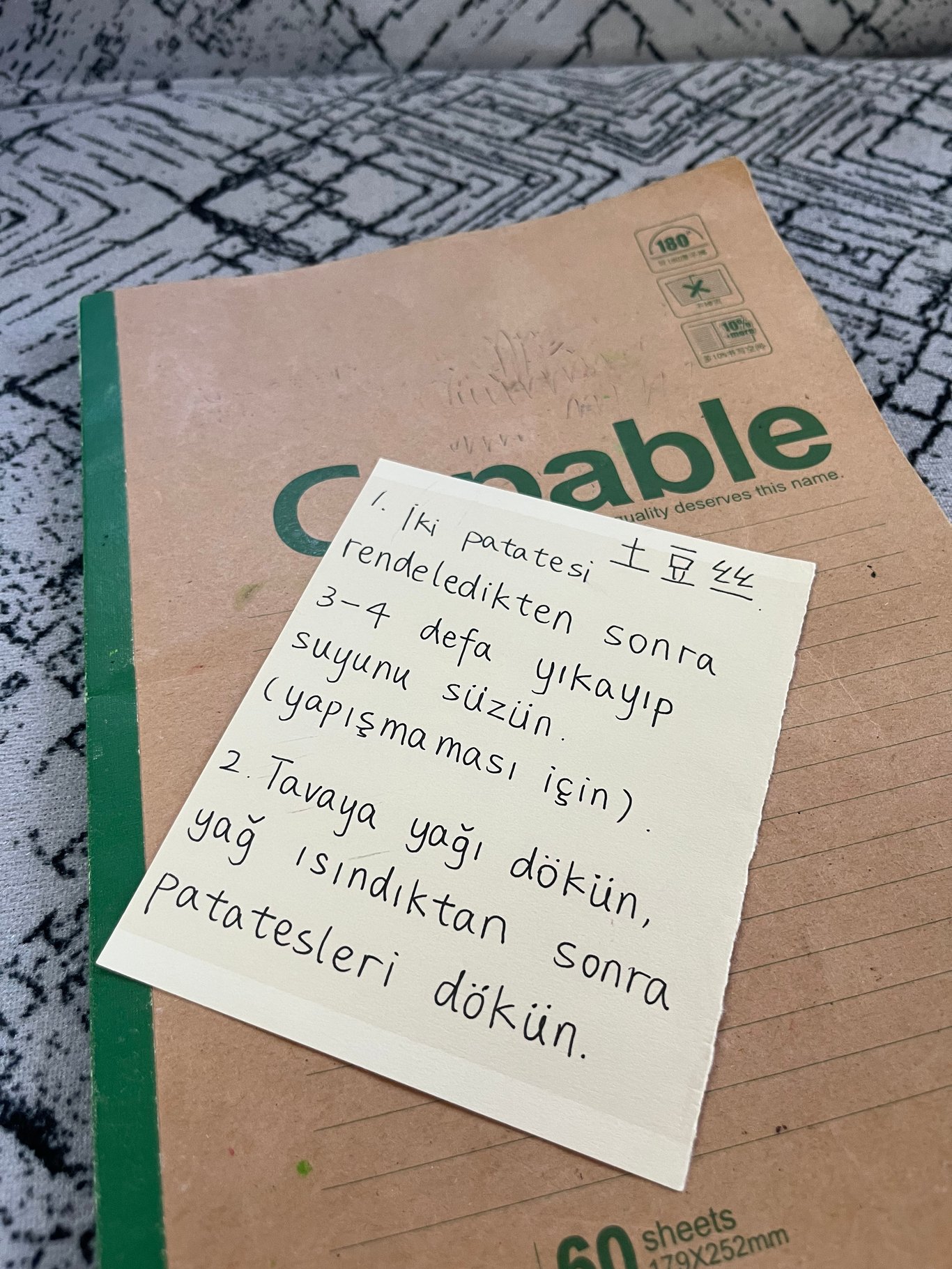

此后我无限地回头感谢那一周的时机,让我们有很多时间在一起相处。我们一起庆祝中国的七夕节、Dilek的生日、她的干女儿的拜访、好友的到访。Dilek生日那天,我做了两道中餐,接受程度处于入门级的酸辣土豆丝和番茄炒蛋。没有醋,我用柠檬代替。Dilek说Sup很爱吃,问我是怎么做的,我用翻译写了土耳其语给她,送过去的时候发现Sup确实很爱吃,只不过是正在蘸着番茄酱吃。干女儿到访那天,Ale决定做意面。煮意面的精髓在于在水里等比例提前放足量的盐,让面煮出来是有咸味的。Dilek表示Ahmet肾不好,不能放盐,所以我们只能装盘后自己各自加盐。Ale对他的作品很不满意,但Ahmet表示,虽然自己不爱吃意面,但他今天做的,他是爱吃的。

即使不是什么特别的日子,我们也至少每天晚上在院子里一起坐一会儿。我喜欢酷酷的Dilek,还有她的幽默和搞怪。我也喜欢Ahmet,严肃的他总被我的搞笑惊讶。我只花了一点时间,就让她们适应了刘水式的搞笑和夸张。在路上这么久,最不缺的就是新鲜感,不管是对人还是地方。那些相处时间有限的社交也让我疲惫了,我们对彼此一无所知的情况下,我好像总是要去讲述有趣的故事和经历,来证明自己是有趣的一员,是值得被听的。但是在这里,没有什么社交压力之说。因为我们住在一起,所以我们是短暂的一家人。我几乎忘了在那些对话里我们都聊什么,但那些谈话从来没有带给我要证明些什么的压力。说来讽刺,也许也是因为我们是客人。但也许是因为她们也爱我,我感到我们就是这样爱着彼此、关心着彼此,我甚至想说“无条件”。我觉得自己好幸福,好像在这里有了家人。

有天我们去邻居家喝咖啡,没回家,直接去游泳了。Dilek中午时分找过来,看到我们原来在邻居家才安心。她说,她看我们没出来,担心我们在房子里热死。是的,确实很热,白天基本上要待在能吹到海风的室外。有一天我甚至钻到了冰箱里凉快凉快。

当然,当家人意味着不仅是愉悦,当你靠得太近,也一定会冒出冲突。土耳其不是什么性别友好的地方,抽烟的女性也会承担所有家务。当我说我想学做土耳其咖啡的时候,Ahmet说,好啊,让Dilek教你哦。第二天早晨,我准时报到,男友准备和我一起进厨房找Dilek,但是Ahmet表示,Ale,你坐在这里聊天就好了。我的脸色有点憋不住了,我向来善于抵挡陌生的恶意,但是面前的这个不是。我相信Ahmet是想为了我好,为了我变成一个更优秀的女人,而让我去学做咖啡的。身边的Ale知道我一定不会接受这样的安排,几乎是僵硬地拒绝了Ahmet,站起来说“我也去,我也想学”了。我也不瞎,过去去每一家喝的咖啡都是女人做的。而在Dilek和Ahmet那个年代的理念里,这样就是理所当然的。酷酷的Dilek把家务打理得很好,而我之前也许是大脑让我刻意不去想这些吧。

后两天Sup过来住,我们一起去城里的市集。Ahmet一直有点紧绷,担心我们走散或者没跟上。Ale困惑他为什么像变了一个人一样。我觉得一点都不陌生,像是看见自己的父亲。那种在家里是放松的,但是一出门便挑起“一家之主”的角色严肃地保护自己的家的感觉。Dilek也配合着他的角色。我对Ale说,一周的相处,就像是瞥见一个家庭里最美好的部分。因为知道会离别,所以更珍惜时间,也对不舒适有更高的容忍度。

所以我期待着更多的相处,甚至有一天,我们作为两代人,能一起聊聊这些的时候。到那个时候,我的土耳其语一定是基本能用了。我们会跨过障碍,有更多深入的交流。离开的时候,她们说永远欢迎我们回来,我说,你们不允许更爱其她客人。

心心念念着,第二年,我们真的回来了。我很难向别人解释,我去土耳其,是为了见她们。我去法国,只是为了见Germain,我在成都认识的法国朋友,诸如此类的。我在世界上散落的一个个连接,就是拴住我活着的理由。活着没有什么更重要的事情。

原本计划着偷偷订她们的房子,给她们一个惊喜。结果发现房源已经关闭,我只好发消息给Dilek。Dilek说,前段时间Ahmet中风了,现在在住院。但欢迎我们来Çanakkale,她们出生长大的地方。我在医院大门口见到了脸瘦了一圈的Dilek,她拉着我们跟医院里每个她认识的人炫耀。对了,Dilek开口的瞬间,我还是递上了谷歌翻译。

我们进到病房里,Ahmet在睡觉。我凑近,叫他起床。他花了些时间反应过来,我依偎在他的怀里。此刻的Ahmet站不稳,话说不清。而语言的隔阂让我从头到尾都没完全明白病程的发展。他还是挣扎着站起来,叫Dilek给他穿上袜子。一个病人的尊严。我企图活跃气氛,问他现在是不是不能喝拉克酒啦?谷歌翻译没法听清他说的话。

在病房能待的时间很短,我拥抱他好几次,Dilek送我们出医院。走出病房她就哭了,在这之前一直挂着笑脸的她。她瘦了好多,晚上睡不着觉,担心他。坚强的她。她在医院楼下给我们买了两杯咖啡,但是没空等我们喝完了,Ahmet需要她。

我在Facebook上追踪着她们的动态。过了一段时间,Dilek发消息给我说她们出院回海边的房子了,等我们有空来拜访。2月4号,我看到她发Ahmet在我们熟悉的海边的视频。Ahmet瘦了很多,不再那么意气风发,脸上皱纹也更多了。2月21日,小屋下雪了,一定很冷。5月1日,Ahmet一边笑一边喝红茶,还做动作搞怪。

我想着一切都会好起来,期待着今年去欧洲的路上照常去看望她们。直到我看到Dilek转发的讣告。看到讣告的那一瞬间我正在准备明天早晨在蓝欣的瑜伽课。我感到一阵错乱,好像既无法大哭出来,又无法像什么都没发生一样推进手里的事情。

基于过往两年多旅居的生活方式,我的心里有很多对我很重要、却和我当下的生活毫无关联的人和记忆。我不知道如何面对这样的失去,不知道作何反应。我无法去参加葬礼,明天的瑜伽课还要照上。我不知道怎么和Dilek发消息。

我买的拉克酒已经到了,昨晚喝了一杯。太久不喝了,我又不适应茴香味了,有一种诡异的甜。Dilek回复我,“我的半颗心走了。昨天我们把我的爱人埋进了土里。他非常非常爱你们。我当然也一样。如果你们有机会来这边,我会在这里等你们,亲吻你们俩。”我在瑜伽课的末尾悼念了他,这好像是我唯一能做的。在我的日常生活里融入对他的想念。我没准备好这一切。Chatgpt说在伊斯兰信仰中,死亡意味着回归真主。

Ahmet,下次我会带我的国旗去你的墓上看望你。我会给Dilek一百个拥抱。我想念你们。这篇文章献给你们,原谅我还没学好土耳其语。我会珍藏我们之间所有的回忆。

Sally 刘婧赟

2025.7.28

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!