艾米·爱尔兰|异质节律

异质节律 Alien Rhythms

艾米·爱尔兰 Amy Ireland

从德勒兹对康德“图式化”的重写,到马克·费舍对“怪异与阴森”的理论化,再到当代科幻中的“禁区”母题,本文首先将“病态”的时空生成视为节律,其次将其视为恐惧与欲望的场所。这种悖论式的情感效应缘于它们相对于那一“内部”的异质、他者或“外部”地位——按照康德——该“内部”乃人类时间继起与空间共存的普遍同质化体制。它们的危险从一开始就显而易见,然而对于那些陷入其魔咒的各种角色——教授、潜行者、科学家、游客与向导——它们又带有不可抗拒的诱惑。作为物质商品与遗传信息的替代性经济,这些异质节律首先关涉的是转化。一种伴随巨大风险的转化。但新奇的代价正是如此。

我唯一不喜欢的一点是:在车库的最里面,靠近那些罐子,我看见有些银亮的东西。那以前没有。好吧,就算有些银亮的东西,我们也不能就因为这个打道回府!我是说它并没有以什么特殊的方式发光,只是微微地、平静地,甚至有些温柔。我站起来,拍了拍身上的灰,环顾四周。停车场上的卡车还在,崭新如故。甚至比我上次来时还要新。而那辆汽油罐车,这可怜的家伙锈得千疮百孔,快要散架了。我不喜欢那只轮胎的样子。它的影子不对。太阳在我们身后,可它的影子却朝着我们拉长。好吧,它离我们还够远。看起来没事,我们可以继续干活。可那后面发亮的银色东西是什么?难道是我眼花了?现在,应该做的是点上一支烟,安安静静地坐下,把事情想清楚——罐子上方那些银色东西是什么……为什么那只轮胎的影子会那样?“秃鹫”伯里奇跟我说过影子的事,说它们很怪,但无害。这里的影子会发生些事情。可那银色的东西呢?看起来就像一张蜘蛛网。什么样的蜘蛛会留下这个?我在禁区里从没见过任何虫子。

——阿尔卡季与鲍里斯·斯特鲁加茨基,《路边野餐》

蜘蛛的图式是什么?蜘蛛的图式就是它的网,而它的网就是它占据空间与时间的方式。[……]拿“蜘蛛”这个概念来说;蜘蛛的概念会包括它所有的解剖部件,甚至包括蜘蛛的生理功能。于是你会遇到那种滑稽的器官,蜘蛛正是用它来结网的。但你能从中推导出我们现在可以称之为“时空存在”的东西吗?以及蜘蛛之网与“蜘蛛概念”的对应,也就是与作为有机体的蜘蛛的对应。很奇妙的是,这在不同蜘蛛物种之间变化巨大。有些非常不寻常的蜘蛛,当你残损它们的一条腿——那条腿并不用于编织——它们就会结出相对于本物种而言的反常之网,它们结出的是“病态之网”。发生了什么?仿佛一种时空的扰乱对应于那处残损。

——吉尔·德勒兹,《图式与综合》,《康德讲座》

异形态极端主义(Xenomorphic Extremism)

异质性(Alienness)——以及与之对峙所致的异化——是新奇与变革的起源。凡有异者在场,突变或转化便不远。然则,正因为异质性包含不可知与不可预期的维度——抹除了熟悉与家常——它也正是世间最能令我们恐惧的事物之一。我们畏惧差异与陌生,然而我们又需要它们以便进化。这使得我们与“他者性”与“差异”的观念之间形成一种悖论性的情感关系——一种将恐惧与欲望统一起来的奇诡而复杂的取向。此处已然存在某种几何学般的混乱:欲望驱使你前行,而恐惧迫使你后退。正如马克·费舍在《怪异与阴森》中所写,这并非简单的“享受让我们害怕的东西”。相反,“这……关涉对外部的迷恋,关涉那超出标准的感知、认知与经验的事物”,这种情感包含恐怖与痛苦,但并不为它们所完全描述。1 费舍对“外部”的援引立即召唤出前缀“xeno-”,它指称其后之物为异域或外来——一个“外来者”,某人或某物来自外部而至。

1 Mark Fisher, The Weird and The Eerie (London: Repeater, 2017) 8. Subsequent page references to this book are given in parentheses in the text.瑞贝卡·谢尔登对该术语给出了如下延展的词源学阐释,并列举了其一些当代用法:

Xeno。希腊语 ξενο-, ξεν-,源自 ξένος:客人、陌生人、外国人,形容词:外来的、奇异的;用于各类科学及其他术语,例如:特异性的附属物;跨物种疾病;共生与寄生;一种蛇属;变质矿物的损伤或部分熔融;外来统治;在无菌实验环境中允许病原体取食的疾病媒介;一种诊断性比较;异花受精;生殖系工程及其产物;起源于体外(如疾病或组织移植);说方言(灵语);对异类的情感或性痴迷;一种腹足纲软体动物;一种背鳍无棘、体表无鳞、腹鳍间具复杂吸盘的鱼;高温条件形成的矿藏;一种不活化的病毒;犰狳;地外生命形式或其研究。词源学上,xeno是跨的。作为嫁接、切入、侵入或超出(excession),xeno命名了“介于其间的运动”及其所移动的实体。它既是外来之物亦是外来者,是出其不意的外部,是不相类的后代,是内在中的他者,是另一种意义的喷涌。2

2 Rebekah Sheldon, ‘XENO,’ The Occulture, 22 January 2017, http://www.theocculture.net/xeno/, accessed 19 December 2019.“Xeno-”同时描述了一条向量与一次变形:它是转移与转化的重合。因此,它牵涉内与外之间的关系,由一道阈限分隔(或连结),而该阈限成为跨越的对象。要更好地把握费舍与谢尔登所召唤的这种“外部性”,有助于先理解何为“内部”,或者说费舍所指的“标准的知觉、认知与经验”(第8页)。他在书中稍后处提供了线索,转引自赛博文化研究小组(CCRU)臭名昭著的地下电子刊物《抽象文化》1999年“数字超信”专号中首次出现的一篇晦暗文本。该文题为《坦普尔顿事件》,叙述了一个名为兰道夫·埃德蒙·坦普尔顿的古怪哲学教授所经历的一段奇事。坦普尔顿教授是康德学者,某个黑夜,他在阁楼房间里冥思一本《纯粹理性批判》时,产生了一种令人不安的感觉:自己并非他以为的那个人——仿佛有一道阈限被跨越。某种异物——某种在时间与空间之外的东西——威胁着入侵,这从而证实了坦普尔顿的直觉:康德的哲学,尽管通常被理解为关乎人类“知觉、认知与经验”的限度,如果正确阅读,事实上是一本“时间旅行手册”(第8页)。3 在那一刻,坦普尔顿意识到他可以用康德的体系“作为工程化时间综合的指南”。4 而“关键”,他想到,“在于图式论的秘密,这虽是’一种隐藏于人类心灵深处的艺术’,却只与那不可言说的‘外部之Abomenon’有关。”5

3,4,5 Ccru, “The Templeton Episode,” Abstract Culture: Digital Hyperstition (London: Ccru,1999) 55.据康德所言,我们对世界的经验受制于严格的认知、知觉与经验规则。这些规则给予我们对象、时间的继起(也就是说,时间被体验为一股线性流,从时刻A不可阻挡地流向B、再到C),以及空间的共存(在同一普遍空间中存在着对所有人都一以贯之的制图坐标——南极洲并不会因为无人感知而消失)。人类的知觉因此作为内置的时钟与罗盘,系统化并普遍化了我们的经验,保证即便相隔千里、或时延万古,我们人类仍将自己视为栖居于同一空间、同一历史时间线,并且这空间与时间在整个人类经验中一贯而可预测。对我们而言,时间只有一个维度——线;空间有三个维度。

这些规则通过构成人类共享的知觉、认知与经验可能性的边界来划定“内部”的疆界。于是,一种同一性为我们结构了现实。正因这种同一性,我们的世界经验才可被航行与被传达。它决定了我们的节律体制——一种特定的人类中心的体制:线性时间、同时性的三维空间与对象性是其框定参数——其速度与节拍。于这些参数之内,多样而特立的节律得以展开——但它们从不打破节拍。时间仍保持线性;空间仍是共时。因此,在其最根本而无意识的层面上,经验是有序的、熟悉的、舒适的、家常的,并在尺度上令人安心地匹配我们的知觉可供性。

我们并不常遇到威胁扰乱这些模式的经验。若可选择,多数人将刻意回避它们。“‘重复’,即对‘同一’的复遇,本身就是快感的来源,”精神分析学家西格蒙德·弗洛伊德写道;6 而用费舍的有益注解来说,“快乐总是指向先前的满足形式”——它由熟悉所界定(第13页)。但如果把这一情形倒置——先有节律所能维持的异质与多样,然后才有速度所必需的同质,会怎样?如果对象并不按你预期的方式运作,会怎样?如果时间与空间的框定逻辑发生改变,会怎样?如果节拍是……阴森的,又将如何?

6 Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle, ed. Todd Dufresne, trans. Gregory C. Richter (Peterborough, ON, Buffalo, NY and London: Broadview Press, 2011) 75.在书中,费舍将弗洛伊德的“unheimlich”(幽异、去家常性,“不家之物”)与他自己对“怪异”与“阴森”的处理相对照。他写道,unheimlich“是熟悉之中的陌生……它被某个外部所萦绕,围绕其旋转,却永不能完全承认或肯定它”。然而,他继续说:“怪异与阴森则反其道而行之:它们允许我们从外部的视角看见内部”(第10页)。

“怪异”与“阴森”标示了与“知觉之模态”或“存在之模态”相关的不同情感色调,它们固有地属于那些在“内部”的标准化脉冲与“外部”的转化性节律之间发生交通、渗漏或通透的地带(第9页)。阴森关联于“那不属于此处之物”——把通常位于其彼处、且无法通过既有的同化或可理解性规则与之协调的东西引入到熟悉之中;而阴森则既描述在应当有目的性主体之处却不见其影的缺席,也描述在不该有目的性主体之处却出现其身的在场(第10页)。在怪异中,本来普通的场景里出现了某种额外且不可理解的东西——“一种过度的在场,一种超出我们表征能力的沸腾”;在阴森中,问题则是错置的行动(第61页)。“阴森根本地攀附于主体性的问题,”他写道,它最容易依附于那些“被部分清空了人类”的景观(第11页),在那里,人们会被促使发问:“是什么发生了,造成了这些废墟、这次消失?牵涉了怎样的实体?……这里在行动的是什么样的能动者?究竟是否存在能动者?”(第110页)他尤为敏锐地在科幻场景中识别出这一点——那些处理外层空间不可译的空无,以及地球资本主义之不可阻挡的场景:“当不相匹配的智能、认知与交流的模态彼此对峙时”,会出现“阴森的僵局”(第115页)。当与某个阴森的外部能动性发生接触时,“‘我们’‘自身’便被卷入非人力量的节律、冲动与图案之中”(第11页)。由于“怪异”与“阴森”都以这种激进方式来指称“新”——作为异质外部之侵入——无论是以与阴森能动性的运作,还是以环境中“不属于”的某物的形式——它们都自动指示了知识与解释之不可能:“一旦知识得以达成,阴森便消失”(第62页)。

与费舍对“幽异”的否定类似——认为其将异质性从属于熟悉,将陌生仅仅安置在熟悉之更大框架之内,预先中和了新奇——谢尔登写道:“如果’幽异’标记的是某种可怖的回归,仿佛旧物新生——那种其被压抑正使得家庭内在得以封闭的底层基模——那么,XENO[之外部性]自成体系。”7

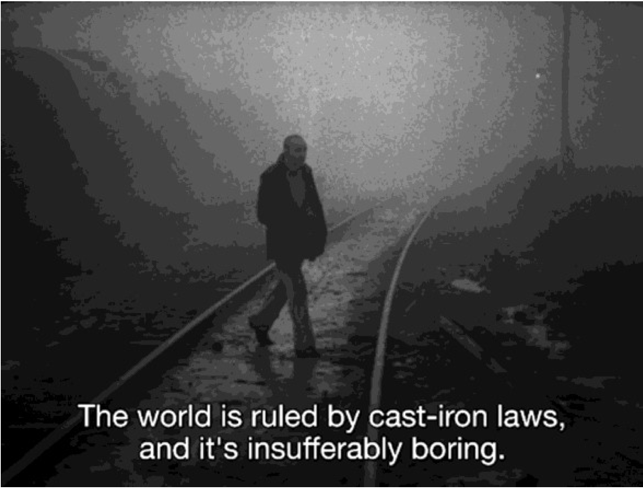

7 Sheldon n.p.那么,接触这种“秩序之外的秩序”究竟意味着什么?在那里,“怪异”与“阴森”主宰,结构经验的参数对狂野而暴烈的变奏敞开,抹消一切可知与可预测性,使每一次移动都变得凶险,并带上欲望与恐惧、新奇与宿命的暧昧?如果在空间中向前移动并不必然意味着在时间中向前移动呢?如果“前进”与“后退”的意义全然丧失呢?与一种不遵循任何可识别人类模式、且其能动性依然晦暗的时空——一种异质的节律——对接,会是什么感受?又是谁,这些反常的生灵,会欲求这样的事物?

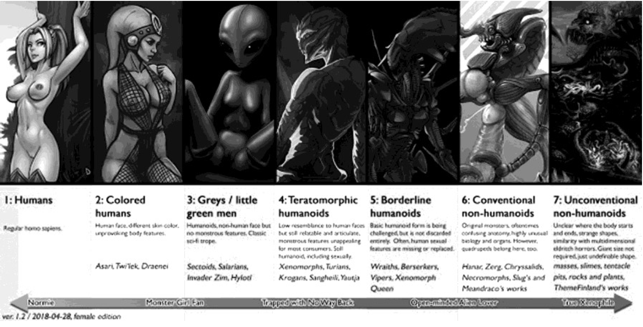

如果你常出没于互联网的某些角落,或许会被某个路过的匿名网友要求在一张异质欲望的谱系图上“给自己打个标签”,大致看起来会是这样:

这张图表出自那个被称为 4chan、正以“转移性”疯狂扩散的文化分发系统,它之所以有趣,原因有三。其一,它将“异质性”构想为一个光谱,从传统的人形态一路退化到“多维的不可名状恐怖”,共七个连续阶段。其二,它以性欲来刻画这种欲望——随着“怪物性”的增强,用通常的人类手段来呈现便愈发在图像上难以站得住脚。其三,它暗示了一道明确的——几乎是“俄耳甫斯式”的——阈限,一旦跨越,便不再有回返的可能。

当欲望的假想对象沿着光谱从“人类”调制到“非常规的非人形体”时,它与某种“异恋”(xenophilia)的强度相联系,这种强度对应于“同一性/差异性”的振幅。对那些觉得凡是超出一般“人类”的范畴(也许只多出一抹酸橙绿皮肤)便索然无味的人,被标注为“普通人(Normies)”;再往前过渡到仍保留两性二形标记的“怪物娘粉”(或怪物少男粉——如左下角所注,这是“女性版”),进入相当典型、传统的外星想象,包括“灰人”和“小绿人”;随后,在一个界点处,人的面孔开始失去其辨识度,越过一道明确的边界——对“畸形态人形”(Teratomorphic Humanoids)的欲望被不祥地归类为“已被困,无路可回”。“思想开放的外星爱好者”(Open-Minded Alien Lovers)偏嗜日益反常的形态,从“边缘人形”(Borderline Humanoids)——其退却中的人类中心主义具体化为性器官的抹除,或各种非人附肢的添加——到“常规的非人形体”(Conventional Non-Humanoids),在此人形成分完全消失,取而代之的是昆虫状、植物状与机器部件的嵌合体。8 在“怪异”的最远极处,人们遭遇“非常规的非人形体”的领域:在维度上异常,形态“不可界定”——一种奇异的临界可塑性状态,在其中“身体的起点与终点都变得不清晰”。与之对应的主体位置是“真正的异恋者”(True Xenophile),被一种连“形态”本身都超出的欲望所裹挟。

8 Untitled Image, ‘Ver. 1.2. / 2018-04-28, Female Edition.’ Page no longer exists. 一条相关讨论串上的暧昧笑话是:

“为什么怪物娘比真正的女人更好?”

“因为怪物在外面(Outside)。”

在此,“xeno-”得到了最淋漓尽致的体现。严格说,xeno-morphē 指的是处于“形态之外”的东西。这些外星者之所以处在光谱的最远端——一个遵循了明确“人类中心秩序”的光谱——是因为它们将这一秩序完全颠覆。不存在第八类:越过此点,“形态”已不再相关。外星之欲随着形态在“形态之条件”(即时空法则)中解体而自我熄灭。此等极端的“异形态者”——形式的局外人——几近凝聚了怪奇小说家 H. P. 洛夫克拉夫特所指之物:他的角色渴望“抖落时间、空间与自然法则那令人疯狂而令人疲惫的限制——与那广袤的外部相连……”。9

9 H.P. Lovecraft, “The Whisperer in the Darkness,” H.P. Lovecraft Archive, http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/wid.aspx, accessed 19 December 2019.我在此想要提出的是:将费舍与谢尔登关于“外部性”的概念——即超出人类根本节律(线性时间性与同时性的三维空间性)之外的某物——应用到这条外星欲望的光谱上,那么,真正的“外星”、最极端且最具生产力的使人异化的差异之边界,乃是将“外星”理解为一种时空——一种节律——一种时间制图——一种阴森节拍——其运作方式与那自发为我们人类结构现实的标准“知觉、认知与经验”完全他异。“真正的异恋者”,是异质节律的爱人。

病态之网

这是安德烈·塔可夫斯基 1979 年的电影《潜行者》中的一个场景。10 同名的“潜行者”正要进入“禁区”——在那片空间里,物理法则似乎不再如外部世界那般适用——或者说,更确切地,禁区之外的“内部世界”才是异外:因为一旦越境,潜行者与他的两位顾客(仅以“作家”和“物理学家”相称)就会发现自己受制于一种与我们的时空逻辑完全不同的法则——一个极端异形态性的领域——一种晦暗而异质的节拍所构成的怪异与阴森的绝对空无(第125页)。塔可夫斯基的《潜行者》只是当代科幻中一个已然执拗复现的主题——可称为“禁区(zone)母题”——的一种独特演绎;该母题最初由阿尔卡季与鲍里斯·斯特鲁加茨基在其 1972 年小说《路边野餐》中开创(他们也为《潜行者》撰写了剧本)。更近些,对“禁区”的召唤可见于 M·约翰·哈里森的 Nova Swing;杰夫·范德米尔的“南方地带三部曲”(包括《湮灭》《权威》《接受》);以及亚历克斯·加兰 2018 年的电影《湮灭》,后者松散地以该三部曲为本。11

10 Stalker, dir. Andrei Tarkovsky (1979, Moscow, Dom Kino).11 Arkady and Boris Strugatsky, Roadside Picnic; Tale of the Troika; trans. Antonina W. Bouis (London: Macmillan, 1972); Stalker, dir. Andrei Tarkovsky; M. John Harrison, Nova Swing (London: Gollancz, 2006); Jeff Vandermeer, Annihilation (London: Fourth Estate, 2014); Annihilation, dir. Alex Garland (2018, US and China, Paramount Pictures; International, Netflix). All following images are taken from Garland’s film.这些作品共同推想了这样一种情形:在人类中心的时空中,突然出现了某种宏大而无法解释的扰动,它被不同地称为“禁区”“事件地点”“Area X”或“闪晕”(the Shimmer)。跨越其边界,——有时致命的——不可预期性主宰一切。空间与时间不再遵循人类可理解的法则运作。它们的节律完全“非人”。“比例与视角[变得]无法确立。”12 在范德米尔的 Area X 中,腐朽令人不安地迅速蔓延。在《路边野餐》中,它只影响某些对象,而另一些对象似乎时间倒流。罗盘与手表无效。重力反复无常。无线电波、光波与遗传信息在一种奇异的“横向折射”逻辑下发生不可解释的交换。“尽管所有的花都在同一枝干上、同一形状,它们却呈现不同的颜色。”13 环境会突然且莫名其妙地改变;因果关系不可解——如果它们仍然适用的话。“你不可能得到比这更无序的变化,”Saudade 现场犯罪部门的专案探员 Ascheman 如此对职业潜行者、曾为现场罪犯、且是其所办案件嫌疑人的 Vic Serotonin 说,“看看这,粗野而毫无意义!他们说,那是错了的物理在宇宙中游荡。你明白吗?我不明白。”14 “有什么可明白的?……这就是禁区。”15

12 Harrison 209.13 Harrison 75.14 Harrison 44.15 Arkady and Boris Strugatsky 51.在上述每部作品中,进入与离开“禁区”的交通都由地方军队机构监控、警备,并以拙劣的方式加以管制。其首要打击对象是“潜行者”——某种意义上的社会边缘人——他们对禁区抱有难以言喻的吸引。每次越境都冒着性命之险,潜行者靠两种方式谋生:要么把按定义就“怪异”的器物偷运回常态世界,在黑市上出售;要么带游客入区——这些游客由于相似的神秘原因,也屈从于禁区的奇异魅惑——因此,在 Saudade,人们称 Vic Serotonin 为“旅行代理”。在范德米尔与加兰的《湮灭》中,“潜行者”的形象为一系列秘密、实验性的军事远征队成员所替代:男女军人被一个失能而专断的军事组织“南方地带”(Southern Reach)投送进区。无论三部曲还是电影,前十次远征均被判为失败,总“幸存者”人数为零。直到第十一与第十二次,才有人活着回来。第一位是一名士兵,第二位是一名生物学家。但他们是否可以被称为“完整返回”,仍是悬而未决的问题。

潜行者们绘制地图,但这些地图少有用处,甚至干脆是误导。在塔可夫斯基的禁区,蜿蜒曲折才是最短路径,而所有潜行者都知道:绝不可能从原路返回。“你是说,我们得更深入才能出去?”加兰《湮灭》中的物理学家这样确认。16 惟有穿越,别无他途。Nova Swing 里的旅行代理们靠的不过是运气,才能活着跨过事件地点那道流光闪耀的边界:“没人知道穿越那道光晕的可靠路线……即便穿过了,他们也不知道自己将在内部的何处落脚。他们甚至不能确定‘内/外’概念还有没有意义。”17 “当你在边界之内时,边界之外是什么?”南方地带的一位科学家问道,“当你在边界之内,‘边界’又是什么?当有人在边界之外时,‘边界’又是什么?为何身在其中的人看不见身在其外的人?”18 “我们如何知道自己回到的还是同一个世界?”19 进入禁区后,他们所离开的那个世界是否仍然存在?区内的时间逻辑,相较常态世界,正如空间逻辑一样移位。时间加速流逝。

16 Annihilation, dir. Garland, https://www.youtube.com/watch?v=8SLV6UdWoI4., accessed19 December 2019.17 Harrison 115.18 Vandermeer 42.19 Harrison 120.在《路边野餐》中,禁区逆转熵增:它令早年埋葬在一处古墓中的死者复活——那片墓地如今已纳入禁区版图——并通过潜行者从废墟中捡回、卖给军方与唯利是图的地方企业家的永动装置或“空间胞电池”(spacell batteries),提供取之不尽的能量。“空间胞违背热力学第一定律,而尸体违背第二定律;区别仅此而已。”它吐出“不可能的对象”——例如《路边野餐》中的“黑色火花”——

“若你用光照射这些珠子中的一个,光会在一段停顿之后才被重新发射出来,停顿的长度取决于珠子的重量、尺寸与其他若干参数,而发射出的光频率总是小于原频率。这意味着什么?为什么?有一种疯狂的想法认为,这些黑色火花其实是广袤的空间——一种与我们的空间性质不同的空间。”20

——或者那件“珍贵的”“满空”,雷德·舒哈特为它付出了挚友的生命。21 然而,也许禁区、事件地点、Area X 与“闪晕”最令人不安的特征是:它们在扩张——它们的异质节律不仅包含一种新的空间、时间与对象的逻辑,还包含一种非人的“繁殖”逻辑。

20 Arkady and Boris Strugatsky 13721 Arkady and Boris Strugatsky 45.分裂之节律

在《超越快乐原则》中,弗洛伊德提出两种可用以解释进化史的本能:生本能与死本能。在构建其理论时,他借鉴了进化生物学家奥古斯特·魏斯曼的研究。魏斯曼假设,多细胞生物由两种截然不同的要素构成:生殖质——一种包含全部遗传信息的原初生物学连续体;以及体质——由个体有机体的身体及其环境构成。二者之间以一道后来被称为“魏斯曼屏障”的阈限相联相隔:说其“相联”,因为有机体被生殖质连续统中潜在的差异单向决定;说其“相隔”,因为这种遗传表达的单向性——从生殖质流向体质——排除了环境变化从体质反馈进入生殖质的影响。尽管存在复杂差异,弗洛伊德与魏斯曼的理论都提出了近似的结构:一个原初、持久、如不死般的“外部”,以单向方式关联着一个次生、转瞬即逝的“内部”。然而,在二者那里,这一原初力量是累积性的、直截了当的遗传性的,并最终是熵增的。

德勒兹承接了弗洛伊德与魏斯曼的理论,同时又对其进行了改造,保留了“原初连续的外部”与“形式上受限的内部”之间关联的总体结构:占主导的运作不再是熵增,而是负熵;不再是“可能的”,而是“虚拟的”;且生殖质的演化不是线性的,而是拓扑式的褶皱。依德勒兹而论,进化是“横贯的”——一种“赛博阳性化的魏斯曼主义”(cyberpozzed Weismannianism)——其中,生—宇宙的生殖系那条咆哮的连续体,汇编着多重性的系列。不是一根笔直、拉紧的单线,而是一张“病态之网”。“当我记起——或者试图记起——我出生之前的时光,我是否是在混淆?”Vic Serotonin 的一位被禁区诅咒的客户这样疑惑。22 这正近似于谢尔登在其对“xeno-”的界定中所描述的,通过与“外部”的侵入或结盟而实现的“异花受精”与“生殖系工程”。或如露恰娜·帕里西所言:

“实际上生产经验的诸种力量在其大部分上都无形无律。因而,传达经验之偶然性的’现实差异’,是通过一次偶然的力的串联而构成的:会聚与发散的通量共同生成某种新的、不可预期的东西。”23

22 Harrison 75, 85.23 Luciana Parisi, Abstract Sex (London: Continuum, 2004) 51.在《路边野餐》中,禁区逆转熵增:它令早年埋葬在一处古墓中的死者复活——那片墓地如今已纳入禁区版图——并通过潜行者从废墟中捡回、卖给军方与唯利是图的地方企业家的永动装置或“空间胞电池”(spacell batteries),提供取之不尽的能量。“空间胞违背热力学第一定律,而尸体违背第二定律;区别仅此而已。”它吐出“不可能的对象”——例如《路边野餐》中的“黑色火花”——“若你用光照射这些珠子中的一个,光会在一段停顿之后才被重新发射出来,停顿的长度取决于珠子的重量、尺寸与其他若干参数,而发射出的光频率总是小于原频率。这意味着什么?为什么?有一种疯狂的想法认为,这些黑色火花其实是广袤的空间——一种与我们的空间性质不同的空间。”20——或者那件“珍贵的”“满空”,雷德·舒哈特为它付出了挚友的生命。21 然而,也许禁区、事件地点、Area X 与“闪晕”最令人不安的特征是:它们在扩张——它们的异质节律不仅包含一种新的空间、时间与对象的逻辑,还包含一种非人的“繁殖”逻辑。

24 Arkady and Boris Strugatsky 69, 85.25 Harrison 114.那些莫名被禁区所吸引的人物——远征队成员、潜行者、旅行代理,以及他们的客户——共同为一种指向未知的驱力所激发。他们寻觅的,正是打碎其人类节律之物:其自动性之源,以及与维持这种限制造成同义的那种难以界定的溶解——自我之失。在禁区中,记忆停摆,名字蒸发。进入者终将变成别的什么,沦为外部力量侵入的主体。溶解的艺术家,被对异质节律的欲望所驱动。“你想知道那里是什么样子?”Nova Swing 中经验老到的潜行者 Emil Bonaventura 问他的徒弟,“事实是,你花了那么多年,试图对它做点什么。然后你猜怎么着,它开始对你做点什么。”通过分裂而锻造的连结。26

26 Annihilation, dir. Garland.在范德米尔三部曲的最后一部里,伫立于“失落海岸”的破败“镜之灯塔”中——那是播下 Area X 的灯塔的复制体,两岸之间隔着一段黑色海域——生物学家看着她的“分身”自对岸走来,被它的“光辉与怪异”所摄,被它那“无数发光之眼”所摄——“一座从夜空中撕扯下来的活的星座”。27 “在那多重的注视之中,她看到了[那些眼睛]所见。她看到了自己,站在那里,向下望去。她看到了生物学家如今跨越地点与景观而存在,那些其他地平线正汇聚成一股模糊而高涨的波浪”——“在一切具体形态的交点处,有一条抽象之‘波’”——“发生了连结”。28 对“异形态”的一种宇宙之爱,或与其结盟。异质节律那深邃而湮灭性的魔法。

27 Vandermeer 195.28 Deleuze and Guattari, A Thousand Plateaus, trans. Brian Massumi (London: Continuum, 2004) 278. Vandermeer 6. Credit for the ending is due to Beau Deurwaarder, who made this connection first, and who is always, somehow, on the same weird wave.喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!