書評•評書|故事,由誰來講,由誰來寫?

我想了一段時間該怎麼樣取這篇書評的題目,有點掙扎,本來想到寫成「誰的故事由誰來寫」,但是博大精深的中文總是會不失時機地出現雙關——我本來的意思是:一個人的人生故事,究竟由誰來寫呢?是自己寫自己的故事還是讓兒女、專業寫手、記者來寫?還是說乾脆自己下筆寫自己的故事呢?故而發問,「誰的故事由誰來寫」,誰想,怎麼讀來讀去倒是覺得我在說的是,每個人都應該寫自己的故事呢?!(雖然說這也對。🤣)有時候還是挺喜歡中文的模糊感的。

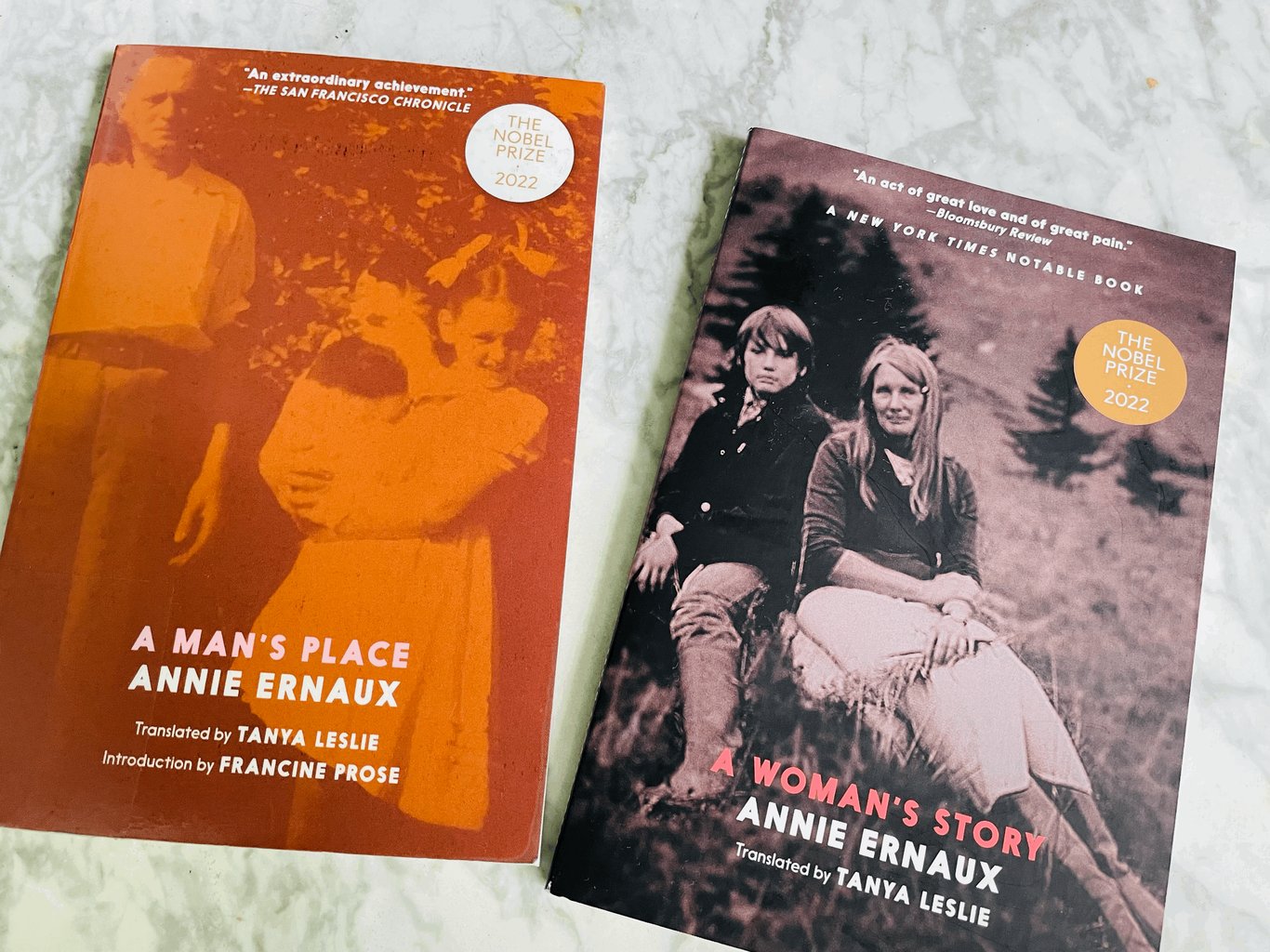

為什麼突然想起這件事呢?是因為我連續讀了上面👆的兩本書。作為2022年諾貝爾文學獎得主,安妮·艾諾這兩本書寫的時間都是上世紀八十年代了。《一個女人的故事》寫於艾諾母親1986年去世後,《一個男人的地方》寫於艾諾的父親去世後。我先看的艾諾寫的父親的故事。

以前看過一些艾諾的文字,對於她自傳式的書寫不知道該怎麼評價,再一個也是因為沒有辦法讀法語原文,所以很多細節方面分析的都不能很全面。不過就翻譯過來的英文版本來看,艾諾確實跟以前她文字中呈現出來的一樣,似乎對父母都懷著一種克制的愛。

艾諾父母作為二戰一代,在法國的小地方開小賣部謀生。雖然有了諾貝爾獎的光環,但是艾諾對於父母一生的描寫還是並不能增色多少。首先,兩本在父母死後寫的書都是薄薄一本,好像父母的人生並不是特別值得一提,僅僅是做一個紀錄,尤其是母親死後,艾諾好像只是紀錄給自己看而已。那她眼中的父母真的就是薄薄一本的嗎?在艾諾筆下,似乎父母二人都在努力地攀爬著社會階層這個大梯子。無奈限於受教育水平而永遠沒能達到文化階層,與女兒比較呢,更是夠不上。

記得能夠看法語原版的讀者曾經提到一個觀點,就是艾諾寫母親的那本小書裡選擇的詞彙幾乎都是母親終其一生也沒有辦法夠到的階層的詞彙,哪兒是哀悼母親的死亡啊,根本是補刀。我不懂法語,沒有辦法評價,但是有另外一個猜想。無論是父親還是母親,他們可能在表達愛或者真的有多愛艾諾這個老來得女的小女兒上並不是特別好,感情也比較疏離,於是,在這樣一種微妙的(尤其是跟母親)環境中長大的艾諾跟母親潛意識在「切割」,所以與其說她的高級詞彙選擇是「弒母」,倒不如說是對自己身分的一種加倍肯定。她想要讓自己的身分加固加固再加固,這樣,才能有夠距離感。不知道這樣的猜測對不對。

其實仔細想想,艾諾對於父母的過去、甚至一生知之甚少。我想到那一代的人,甚至後面幾代人,或多或少也都落入沈默的俗套。是不是那些沈默的父母,他們的孩子就是幸福的呢?如果一個母親,無時無刻不在跟孩子講述自己的人生故事,孩子就沒有地方容納和書寫自己的人生故事了呢?我們每個人身體裡、頭腦中究竟能夠容納多少故事呢?自己的故事?他人的故事?

若每個人的一生最後不過就是會成為一本薄薄的小冊子,那這小冊子,究竟誰來寫更好呢?之前也看過一些書,創造性的非虛構文學,是奧斯威辛集中營倖存者離開人世前的託孤,他作為紋身師一直不願意把自己的經歷告訴別人,臨死前終於將給了作者聽,讓作者替他寫下。可是,更多的人是將太多的故事帶進了墳墓。不是每個人都能有一個獲得諾貝爾文學獎的女兒來寫自己的人生故事,而且我們也看到,就算有這樣一個女人,自己得到的文字不也就是薄薄一本嗎?⋯⋯或許那薄薄的一本已經足夠,剩下的意味留給讀者自己思忖。

當讀者反反覆覆揣測艾諾到底從父母那裡有沒有得到過足夠的愛以至於她寫出兩小本的時候,讀者們就已經完全落入艾諾的文字、故事和「圈套」了。這個「圈套」就是在薄薄兩本書出版的一刻起就在讀者心中引起的共鳴和比較——究竟艾諾得到了多少愛,究竟我跟她比又如何。

然而,這兩本薄薄的人生其實只是從艾諾的lens看出去,究竟他們心中的故事又是怎樣,我們無從得知。

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情❤️❤️❤️

- 来自作者

- 相关推荐